2016年1月,一部名为《我在故宫修文物》的纪录片在央视播出。它的记录对象是在故宫中修复各类珍稀文物的匠人,用今天的话叫“文物修复师”。但这部制作精良的纪录片,在最初却并没有引起太多的关注。

然而,就在一个多月后,这部纪录片在用户平均年龄不足18岁的b站上一炮而红。从b站上打开纪录片,开启弹幕模式,看到的画面都是这样的。

而随着纪录片的走红,片中的修复师凭借高超的修复技艺和鲜明的性格,也纷纷受到网友的膜拜。

漆器室的闵俊嵘老师被大家亲切地叫做小闵。他跟着漆农在夜里采集修复所需的生漆,忙活一晚上不过区区八两。修复一个乾隆御稿箱,小闵在表面刷了120层由生漆手工加工得来的大漆。而为修复古琴表面的漆层,他学会了演奏古琴。

木器组的屈峰老师则是2006年从央美雕塑系毕业,如今已在故宫文保科技部工作10年。从艺术创作转入纯粹的文物修复,一开始屈峰也有不适应。但现在他已把文物修复看成修行。

对着镜头,他说了这么一段话:

文物其实跟人是一样的,你看,我们从过去最早的时候说,玉有六德,以玉比君子,玉就是一块破石头,它有什么德性啊,但是中国人就能从上面看出德性来。所以中国人做一把椅子,就像在做一个人一样,他是用人的品格来要求这个椅子。中国古代人讲究格物,就是以自身来观物,又以物来观自己。所以我跟你说,古代故宫的这些东西是有生命的。人在制物的过程中,总是要把自己想办法融到里头去。人在这个世上来了,走了一趟,虽然都想在世界上留点啥,觉得这样自己才有价值,很多人都一般认为文物修复工作者是因为把这个文物修好了,所以他有价值,其实不见得是这么一个简单的方面。他在修这个文物的过程中,他跟它的交流,他对它的体悟,他上面已经把自己也融入到里头。文物是死的,要文物干什么,要文物的目的就是为了要让它传播文化,对吧,不是说文物就是为了保留一个物品放在那儿,那没有什么价值。

闲时弹弹吉他的杨泽华老师则在裱画室干了三十多个年头。他回忆刚进故宫时的青葱岁月,谈起留长发、穿喇叭裤,在后海和筒子河里游泳,因为贪玩老挨师傅批的那些日子。

而纪录片中故宫文保科技部的所在地——西三所,因曾是百年前的清廷“冷宫”也受到网友特别的关注。虽然看起来是一座朴素的四合院,可院子里栽上了各种花果,师傅们每到杏子熟了要一起打杏,亲如一家。御猫的后代们也常在这一带游荡。

面对这部三集纪录片,大部分网友看过后直呼没看够,还没过瘾。即使是近日在院线上映的同名大电影《我在故宫修文物》,也无法填满观众的胃口。观众的很多问题还没有得到解答:纪录片里提到文保科技部要搬出故宫了,现在情况怎样?这些优秀的匠人心中,还藏着怎样的传奇故事?在人心浮躁的当代社会,古老修复技艺的传承是否也面临着许多问题和挑战?

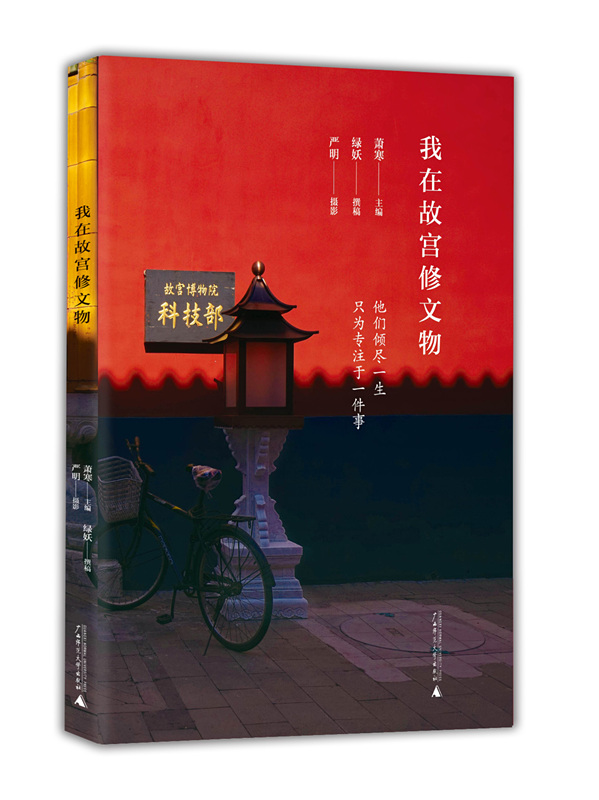

带着这些的问题,书写者绿妖在大电影拍摄期间,跟随摄影组走进故宫,和12位故宫顶级修复师进行了面对面的交谈。这些修复师的口述都在纪录片同名书《我在故宫修文物》中记录下来。相比纪录片,这本书更侧重于每位修复师的个人经历和体悟。故宫修复的技艺与历史,古老的师承关系和情感,宫墙内外的诱惑与挣扎,日复一日的庸常与崇高,都在各个师傅的口述中得到表现。

界面文化(公众号ID:Booksandfun)日前对绿妖进行专访,让我们来听一听她眼中的故宫修复师是个什么样子,以及她对匠人精神的理解和看法。

搬出西三所,老师傅们有留恋

界面文化:你在书里说看完纪录片的第一集就决定把这个写书的活儿接下来。你那时候看了纪录片是个什么感觉?

绿妖:我跟很多人的体验应该差不多。为什么b站上那么多人喜欢它,大家的感受都差不多,就觉得太有意思了。而且我觉得,这几集纪录片肯定还有很多没有挖掘出来的故事,所以我也想近距离的看看他们。

界面文化:这个纪录片拍摄前和拍摄中已经有大量的采访,据说积累了几十万字的资料,其实这是一个长期在做的事,写书要把这些录音都听下来也是一件很困难的事吧?

绿妖:录音主要是我自己做,他们不可能给我那么多录音。他们给我的是文字性的资料。从2010年这个纪录片的制片人雷建军老师他带着他的学生,他们当时做完上一个项目叫《故宫100》,是拍故宫的。做完那个项目之后,他们接着就想做这个故宫修复的(纪录片)。雷建军老师和叶君导演(纪录片导演)他们本来就是《故宫100》的团队,已经在故宫待了很久了,他们就说,那我们下一个就做故宫的技艺传承,就叫故宫薪传。但当时条件还不具备。雷老师就已经带着学生在故宫做田野调查了。我当时拿到的文件夹里也有这方面的素材。

界面文化:后来你去故宫采访,实际接触到那些修复师和他们的工作。大概是一个星期。和纪录片里有没有什么不一样?

绿妖:我觉得挺像的,纪录片其实拍得挺好的。把他们精气神拍得挺足,也挺还原,以至于我记得我在故宫里采访完出来,剧组人中午带我去吃饭,下午还有采访嘛,然后我在过道上就跟人打个招呼,人家好像不太理我。后来我想想那是屈峰,我不认识他。我就觉得这个人好熟啊,我觉得我认识,其实我是纪录片看多了。你在那个食堂里看到很多人都似曾相识,都是在纪录片里看到的。

界面文化:纪录片里对文保部所在的西三所(过去的“冷宫”)有很多特写,书里提到他们今年就要搬到故宫新区去,现在已经搬了吗?他们对搬家是什么态度?

绿妖:西河沿儿,对,他们新盖了一个全新的大楼,就把文保科技部,做文物修复的,整个都搬过去了。那边封闭环境,恒湿恒温比较容易达到。之前的西三所可能就给其它部门,或是开放,我还不知道。我记得在采访的时候他们就相互问说:“你搬吗?”“啊,还可以不搬吗?”他们会有留恋,像王津师傅,在一个屋子待了三十九年,肯定会有留恋。像史连仓师傅三岁就跟着他爸在故宫玩儿,他对这些院子(很熟悉)。还有沈伟师傅,他在那院子里种满了东西,黄瓜、西红柿、玉米、小葱、豌豆苗、葫芦……肯定都是有留恋的,尤其是老师傅。就是不同的思路,觉得修文物我们需要更现代的环境,这种四合院它的封闭性啊,防尘啊,达不到这个要求。搬到楼里比较好做到这些,但是对他们个人情感来说,可能会舍不得。

中国也有匠人精神

界面文化:这本书里选取了钟表、铜器、裱画、摹画、木器和漆器六个修复室,在接触他们的过程中,有没有遇到什么印象很深的事情?

绿妖:我觉得以前我只是喜欢民间工艺,但是我没有深入到工匠文化。以前感觉我们不像日本的工艺文化,那边工匠都能说出来很多工艺文化,好像中国的民间工艺工匠文化上的东西说不出来很多呢?一方面可能是语言问题,一方面可能传承的确是……但是跟这些师傅接触的过程中,我慢慢恢复了信心。我觉得我们也有很多工艺文化的东西,你要足够了解才能问到,而且你自己要在这方面有所涉猎他才会跟你谈。不然跟你谈什么呢?其实我们现在只能做到大概谈,因为光一个裱画可能写一本书都不够。如果你提前看一点资料,跟他们稍微一聊,他会眼睛一亮,呵你这都懂,他就有兴趣接着跟你往深了聊。

以前老觉得文化人才有境界,就是传统文化中有一种说法就叫“三教九流”嘛。工匠是不是好像不太被尊敬,觉得不是特别有文化,就是做活儿的。但其实你跟他们聊,这些匠人,他们有境界。我访问的第二个人是王有亮师傅,铜器室的两个师傅王有亮和恽小刚师傅回忆他们的师傅。他们的师傅修过包括“马踏飞燕”在内的很多国宝,但他们的师傅并不会刻意炫耀这些,他只会和徒弟说,这个这个东西是我修的,我是怎么怎么修的,你要有所认识。是用一种经验的传授来告诉徒弟。我觉得这样一种平淡特别让人尊敬。你修了国宝,但你并不引以为傲,就跟修了一个闹钟差不多,我只是要告诉你我用了什么办法,什么材料。这就是宠辱不惊吧,超脱了那种物质层面,有一种淡定。我觉得这就是大师风范。

界面文化:这些年中国一直也在说日本的匠人精神,这个纪录片一出来,大家也都在谈论这个话题。你觉得日本的匠人和故宫文物修复师相比有什么不同?

绿妖:我觉得日本工艺文化的整理更为系统。比如在阅读柳宗悦、盐野米松的作品时,会发现他们把日本各个地区的工艺特点梳理得很清晰。比如说有的山区出产雪鞋和美丽的蓑衣,因为那里下雪,因为此处多雪,御雪的工具是日常所需,日本的工艺跟一个地方的风土人情都是相关的。这些作者会为这些特别冠以统一的美学,你可以看到他们的工艺文化是没有断层的。他们书中写的那些美学你在无印良品中仍然能够看到,比如说不强调特别鲜艳的颜色。

反过来说,我觉得我们的工艺文化是有断层的,最明显的是闵俊嵘讲漆器组。我们讲漆器,好多人好像都不知道,就觉得是这个(化学)漆吧。但我们中国的漆是大漆,完全是两种东西。大漆适用于什么领域我们是完全没有概念的。大漆曾经在我们中国人的生活里边几乎是无处不在,从筷子这些食具,到屏风、桌椅,各种家具。在隋唐传入日本后,对日本产生了很重要的影响。至今日本人的生活里漆器还是比较多的,而且作为一种比较高档的工艺存在。但是在中国人的生活里,这种工艺已经完全被化学漆取代了。工艺流传到现在变成了暗河,以至于小闵和他的同事们都要向人解释,我们是漆器组的,漆器是干什么的,就要从头讲一遍,就像跟我讲一样,然后我就“哦,原来是这样”。我回来自己再查资料,原来在中国人的生活里曾经是这么普遍的一种东西。包括刷棺材,大漆也是非常重要的。因为人们发现被大漆刷过的东西可以保持不腐烂,所以被用来刷棺材,寓意是永久保存,有永恒的寓意。

界面文化:像这种断裂是从什么时候开始的,还是说是一个逐渐的过程?

绿妖:很多工艺的衰微其实是从清代国力的衰微开始的。清末到民国。

界面文化:漆工艺是原来百姓寻常人家都会使用的一个工艺,还是说只是上层贵族、皇家才会拥有的?

绿妖:在普通人家里也有。现在有的地方还有,南方有的地方陪嫁,一套嫁妆都还是刷成红色的,包括马桶。我小时候还见过食盒,是一个木头盒子,上面还有盖子,盖子这样啪地分开,里面是放碗、筷子。那个食盒往往是有颜色的,黑色,红色,不会有特别鲜艳的颜色。只是不知道现在还有没有这样的风俗了,因为马桶现在好像不用那种木头的了。可能即使有,很多地方刷得也是化学漆了。

界面文化:这本书里也提到,漆器室里的闵俊嵘老师希望漆工艺在当代能完成一次复兴。这方面你们有更多交谈吗?这种传统的工艺可能回到我们的生活里吗?

绿妖:即使回到生活,也是一种比较中高档的器具,不太会出现在普通人家里。因为市场上仿明式家具一直也是一个流派吧。明式家具的目标群已经是中高档,或者说是有文人爱好的受众群了。因为毕竟化学漆成本更低。像大漆,一个漆农忙活了一晚上,从树上割下来一晚上才八两。然后还要放在太阳底下晒,过一会儿还要搅动,不能让它在表面结膜,结膜了下面就晒不到了。搅动的过程人就会过敏。搅完后开始刷,先刷一遍,等它干,再刷。我听说,乾隆御宝箱是刷了一百多遍吧,这个工艺也是不能停的。冬天困难一点,夏天空气潮湿就干得快,这是一个很需要耐心的活儿。

界面文化:所以要回到原来那种日常普遍使用传统工艺的时代还是挺难的?

绿妖:我觉得这是一个大的潮流。像清末民初、五四运动,其实是西方的现代化文明席卷了全世界。日本是亚洲国家中最早变化的一个,在政治上经济上全面西化。中国一开始拒绝,但后来被打败,到现在看看你的生活周围好像没有什么传统的影子了。日本虽然经济政治上西化,但文化上始终有一个很传统的地方。一个日本人上班的时候,你看小津的电影,这个人上班穿西装,回家把鞋一脱,然后妻子把长袍拿来,和服一穿,榻榻米上一坐,他又是一个传统的日本人。他两种角色转换是没有障碍的。我们现在大部分只有穿西装一种身份,回到家就没有长袍可以换了。我们自己的文化保存得没有那么好。

界面文化:现在民间有没有一些类似的修复工艺?

绿妖:现在所谓的民间有两派,一种是各地的博物馆,省博物馆网罗了很多高手,而且每个省可能都有自己的一些强项,有的省侧重青铜器,比如说陕西西安;有的地方字画很厉害。再来是所谓的民间,民间修复其实历来都和买卖文物、造假密不可分,而且这方面是有高手的。

师承制在今天也依然重要

界面文化:这本书里你写故宫修复传统里的师承制,也是很突出的一点。但现在新招收的年轻一代,很多是专门院校出来的研究生、博士生,这种传承方法是不是也在受到挑战?

绿妖:我其实也问了这个问题。说受到挑战的其实是老先生,徐建华,他是退休返聘的。他会觉得我们这个师承制,有必要改变。因为现在年轻人都是专业院校毕业,做的活儿比当年快多了,审美什么的都有能力,都是很厉害的。他从一个师傅的角度,反而说可能没必要像当年那样,有必要做一个系统更新。这是他从一个师傅的角度做出来的自省。而那些专业院校出来的,像小闵,闵俊嵘,他们的答案反而是认为要师承制这种训练。他说看你学什么专业了。漆工艺是最对口的,因为他们在学校,磨刀之类的基本功都练了。如果你是学雕塑的,做艺术的,那你没磨过刀,可能就要从磨刀开始练起。但他觉得师承制这一套还是很有必要,因为文物修复是一个经验的领域。没有师傅带你,可能你连怎么拿文物都不知道。他们自己有一套规范,有帘儿不能抓,就手不能提。就是说这儿东西看着是一个有帘儿的东西啊,壶什么的,不能抓那个帘儿,因为你不知道它下面这个接口牢不牢,一抓碎了,一抓上下分离就掉了。他们自己有一整套操作规范,进厂的人先背三天。我觉得在经验领域里,师承制还是很重要的。

界面文化:他们也有形成文字的一些规范,比如刚才说的厂规?

绿妖:厂规有,但更多的是要口口相传,师承制的优点其实在于激发徒弟的潜力。像铜器室,调色,纪录片里说就像作画儿一样,那老师也是不教的,就自己调,然后你自己在那儿弄。比如说裱画室,有一句话说,看一个人水平高低就看你打的浆儿。我说那打浆很难吗?他说很难啊。那个底水的温度,先冲一遍水,把它调开,然后再冲一遍,把它打成浆子。这两个水的温度,以及冬天也是一个温度,夏天也是一个温度,然后你要搅多久。太熟了不行,你这个浆子你是要把它搅熟的,但是你直接用火把它煮熟,它就不好使了,没有粘性了。生了也不行,也不好使。要搅到一个七八成熟。这个完全就是靠手感。其实手工艺很多说的细了又细,最后就一句话,手感。就像练拳他们有一个词叫肌肉记忆,就是拳打千遍,其理自现。你打一千遍后,一拳打出去,肌肉自己知道在哪儿停。他们就是肌肉记忆,手感。

如果先发你一本书,那个和你做出来的手感是不一样的,脑子里全都是文字,没有手感,手艺人是不行的。所以师承制其实是很科学的。它从很简单的事入手,然后进来一个新人,裱画室你先挑纸,挑宣纸上的草棍儿啊,小煤渣儿啊,其实是练腕力、练心态。像我们这种人,现在都是专注力都不行,二十分钟就想看一下手机。那你挑纸,坐那儿三个月挑,你专注力就给练出来了。你就养成了上班一坐,两个小时过去了,再一低头,两个小时过去了,就该吃饭了。你这个专注力有了,下一步你就该做工具,磨刀什么的,一步一步。

我特别喜欢的一段是裱画室。他们每个人都讲了一件事情。徒弟刚开始拜,拜完师之后都是给老师打下手,最开始你可能就是扫个屋子,擦擦桌子,是不能碰文物的。一两年之后,一年多之后,你可能就是给翻个东西,擦擦汗,可以碰文物了,帮老师翻翻,搬一搬。然后不知不觉,忽然有一天你发现,你干上上手了,师傅给你打下手。这个轮换,其实徒弟是不知不觉的,但师傅肯定是有意的。你在学习的时候他在观察你,你学到哪儿了,怎么样了,手上活儿行不行。可能慢慢觉得,哦好像可以了。那有什么活儿他们就会问,那你弄吧。徒弟是没有感觉的,他就低头弄,因为已经看了无数遍了。忽然有一天,他发现,唉,这个裱画的工作好多都是我做的,师傅变成给我递个东西什么的了。这件事就让我特别地感动。徒弟是不知不觉的,师傅是有意地把你推到前面去。

界面文化:但像漆器室,资历最老的闵俊嵘老师和刚进来的年龄差别也不是很大?

绿妖:嗯,就没有差一代人的感觉,不是师傅和徒弟的感觉了。漆器组的问题是因为他们老师傅退休了。我觉得这本书里我特别感兴趣的就是师承制。他们回忆自己的老师。虽然寥寥数语,那个神采是呼之欲出的。就像闵俊嵘回忆他的老师傅,他说,他老师有偏好的,喜欢干雕工活,自己还没事刻个章什么的。那我问怎么退休还没有返聘呢,别的组都返聘了。他就说老师傅不爱再干了,整天八点上班,他说他不干了,他要回去抱孙子,然后周末去自己工作室做作品。一个人退休了,然后还自己弄一个工作室,我就觉得这老头儿太酷了。

界面文化:像其它科室是很多老师傅退休又返聘。这是因为什么?他们自己想干下去?

绿妖:对。还有就是他们现在是缺乏四十多岁这一批人。要么就是五六十岁的。他们七十年代末八十年代初进了一批人,后来九十年代没有再进人。再进来就是闵俊嵘这一批人,是2000年后。所以中间是隔了一代,可以这么说。所以老先生们不返聘的话,就像漆器组这样,全部都是年轻人了。

采取中外合作的修复也是一种开放态度

界面文化:说到修复文物的原则,我发现不同的科室其实对同一个原则的理解也会有不同,各自坚持的原则也有差异。很多科室其实也不完全认同改革开放后从西方引入的“最小干预原则”。

绿妖:对,我觉得这部分还挺有趣的,我在书里也写了。就比如像钟表室,“最小干预原则”他们接受起来没有障碍,因为钟表本来就是西方传过来的,是他们工业文明的成果,那这个修复理念又是从西方传过来的,他们接受起来是没问题的。但是你像那个裱画室,尤其是裱画室和铜器室,都会觉得跟他们的传统不一样。他们的观点我也都写在书里了。

界面文化:现在故宫对修复文物的原则有没有什么固定的要求和标准?

绿妖:他们没有一个强制性的要求。有一些和国外的团队一起合作修复,像乾隆的倦勤斋通景画,是和美方团队合作的。美方就是最小干预原则,里面也有很多细则,就比如说差异性修复,就是我修完的这个地方我要让你能看出来。我们的原则是“修旧如旧”,修完了是一样的,让普通人看不出来才是高明。传统的裱画技艺叫“四面光”。上下左右,都迎着光来回看都看不出来是修过的。但国外叫差异性修复,修完你就是能看出来你是修过的,这是两种理念。所以修通景画的时候就产生了分歧,当时是杨泽华师傅率领团队,他就是觉得也要有一个开放的心态。他就说我们能不能折中一下,就是说观众能看到的地方就按中国的修,头以上的就修得粗一点,让你能看出来。反正那头顶上比较高,我们用差异性修复。以前有这种中外团队合作,包括太和殿龙椅系统的修复,也是有一些差异,还是挺明显的。

界面文化:为什么有些修复要进行中外合作?

绿妖:我觉得也表现出故宫一个修复的态度吧。就包括王津师傅,包括铜器室,现在的师傅不一样的地方就在于,很多老师傅或者是师傅的师傅,就是师公,比如钟表室的创始人就在清宫里,是清代宫廷的钟表匠。然后清宫末代皇帝都被赶出去了,他还一直没走,一直修。民国他就坐在那儿修,然后建国后他还坐在那儿。啊,好,你就是创始人了,不用找了,您就在这儿。钟表室是唯一一个没有断的,有的修复室是建国后才开创的。钟表室是从清代一直延续至今的,三百多年。但是呢他就没有离开过这个宫廷,比如到国外去。现在王津师傅他们这一代就有很多到国际上去交流,有什么新的材料,他对这些是了解的。他知道有很多新的材料可以用,然后又有什么新的理念,你采纳不采纳(是另一回事),你可以了解。我觉得他们的视野,他们的参照体系都更开阔。所以这一点挺好的,也没有固步自封吧,也邀请其它团队来。

界面文化:有一些科室比如摹画、木器,原则上是修复师最好不要自己再去搞艺术创作?

绿妖:是所有的文物修复都不能进行创造性修复。比如摹画室,他们七十年代进故宫的那一批,郭文林老师他们进去后,受到的告诫就是这样的。他们肯定是画画的才能考进去。但他们一考进去,就说你们都是搞创作的,你们既然来到这里,所有的创作都要停掉。临摹也是一个文物修复,就是复制范畴里的一个修复,必须要跟原件一模一样。你搞完创作你会加入你自己的风格,画完之后是你个人作品,不是原件的复制品。所以他们最初就说摹画室来过很多画家,后来都走了,因为不兼容嘛。有鉴于此,就说要把所有创作停掉。但是郭老师没有这样要求自己的徒弟,我觉得也是时代变了,然后他觉得你自己把握好这个度,就是说你要分清你创作的时候你在搞创作,临摹的时候你就回到这个状态,能出能入,才是高手。

界面文化:书里提到原来还可以用乾隆高丽纸给一级的古画重新装裱,但现在不行了?

绿妖:他们叫“拿文物补文物”。你是一级品,我就可以拿三级文物来补。但现在凡是文物都不准动。就像以前补那种纱窗都是用道光年间库存的旧的清宫的纱窗,糊到后来发现纱窗也不能使了,也是文物了。因为材料是越来越少。

材料成为当下修复的大难题

界面文化:说到材料,现在修复材料也是一个难题。比如高丽纸、绢和一些修复工具。现在的工厂已经做不出那么好的品质。裱画室的单嘉玖老师说有一个宏大计划,要自己造绢。再比如杨泽华老师自己找高丽纸。这些事有新的进展吗?

绿妖:杨老师是和厂家合作,生产高丽纸。我采访杨老师的时候他就刚从迁安回来,迁安当地以产高丽纸著称。然后就当地到处去看,很多厂家其实都可以生产高丽纸,但你要深入到厂家去看。他说我不跟那种小厂合作,你要有那种林区。造纸要有树林的,他找的厂家是种了好多桑树。而且必须是迁安当地的红桑才好使,另的桑树还不行。然后他去找工厂,找完了还要谈具体的工艺,恢复制作。包括桑树还要在当年植,要在当年第一场雪之前的时候砍掉,过了这个时段就老了。在初雪的时候把它砍掉,还挺有诗意的。

界面文化:这些传统工艺的制作方法其实还是保留下来了?

绿妖:要恢复也挺难的。对这个事情的态度也可以看出每个人的性格。杨泽华老师是一个进取的心态。然后特别有意思的是,我觉得每个组遇到的问题是不一样的。像钟表组,越到后边他们的零件就越好,因为它是工业文明的产物。但像裱画室、摹画室都会感慨今不如昔,因为时间是很难复制的,而且现在的空气、水都不是以前的状态,即使你复原了工艺。就比如说造纸,我一个朋友学画画他就说,以前的纸都是三年的树皮剥下来,现在是一年就剥下来了。这能比吗?

界面文化:现在科技在发展,技术对文物修复其实也起到辅助作用。但对一些科室也造成威胁。比如摹画室的规模就在缩小,现在只有四个人,因为出现了电脑喷绘技术。您怎么看这个?

绿妖:在这本书里我还是一个记录者的角度。我很少去评价什么。摹画组是在缩小,而且曾经有过黄金时期,八十年代的时候摹画组是文保部人最多的一个组,二十多人吧。因为那时候有一个政策就是说拿出来展的都是复制品,文物都要收藏起来。那就需要很多人去复制。那时候就没有这么多的3D打印、电脑喷绘。但现在随着科技的发展,科室的缩小是确实。我也访问了他们科室的几位师傅,我只是记录这件事。我也问了巨建伟,他是美院毕业的,问他怎么看。这个摹画室其实是越来越冷门了,你觉得呢?他说是啊。我说那你会感慨自己毕业就进入了一个冷门的职业吗?然后他说的那段话特别好。他说,冷热其实还是一个利益,重要的还是技艺的传承。就像古人说的,朝闻道,夕死可矣。他就觉得没什么不好,我们不是做生意,不跟别人比。我觉得这个态度也很有境界。

纪录片后,故宫的岗位竞争变得更激烈

界面文化:导演萧寒老师说,故宫里的师傅生活是挺清苦的。他们的收入水平大概是怎样的?

绿妖:这本书里屈峰谈到了收入。我记得他说的是九千吧。刚进来的年轻人应该是更少了。就参照北京毕业生的平均薪资水准。那肯定很辛苦。可能也就是三千多吧,北京现在刚毕业的毕业生是三四千的感觉。可是那房租什么的,加上交通、电话、吃饭,对年轻人来说就挺艰难的。

界面文化:现在故宫招年轻人容易吗?

绿妖:可容易了,据说比例是多少比几,还是极为惨烈的。特别是这个纪录片之后,好像竞争更激烈了。(注:根据木器室屈峰老师的说法,2016年故宫文保科技部文物修复工作的招聘岗位有一两百个,而应聘者达两万多人。)

界面文化:纪录片一开始放在央视播出还没有那么火,但在用户平均年龄不到20岁的B站上反而引起轰动。你觉得这是因为我们平时就处在一个缺乏传统文化教育的环境里吗?

绿妖:我觉得随着时代的发展,我们反而对传统文化是慢慢在增进了解。出生于五六十年代,尤其是成长于文革期间那一代人,他们对传统文化是隔绝的,因为那是四旧,四旧是要被破掉的。民国的人是有感知的,再往下我们这一代,通过信息技术是有办法接接触到。所以我觉得反而是我们更年轻的一代,慢慢对中国文化有了渴慕之心,然后也可以真正接触到。我们了解的条件更好,只是生活里还很缺少。这也是为什么这部纪录片会走红。其实就是缺什么,我们就在找什么。大家都在内心渴求这样一种生活状态,很淡定,不焦虑,有定力,很专注地做一件事情,然后做着自己喜欢的东西,不争不抢。可能我们的生活充斥的更多是相反的东西,所以会很向往。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论