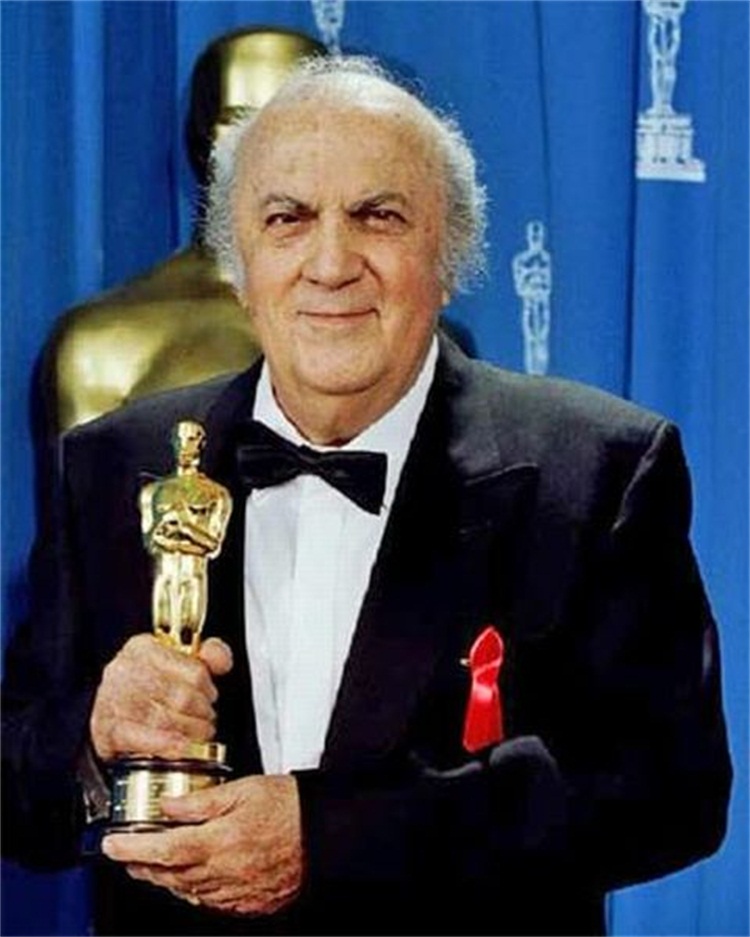

四次获得奥斯卡金像奖,1960年获得戛纳金棕榈奖,1985年获得威尼斯电影节终身成就奖......意大利导演费德里科·费里尼头上的光环确实耀眼无比。与英格玛·伯格曼、安德烈·塔可夫斯基并称为世界现代艺术电影的“圣三位一体”的他,成就了960年代以来欧洲艺术电影难以逾越的成就高峰。可谁又曾知道,被认为是20世纪影响最广泛的电影大师之一的费里尼,却“从来没有想到自己有一天会当导演”。

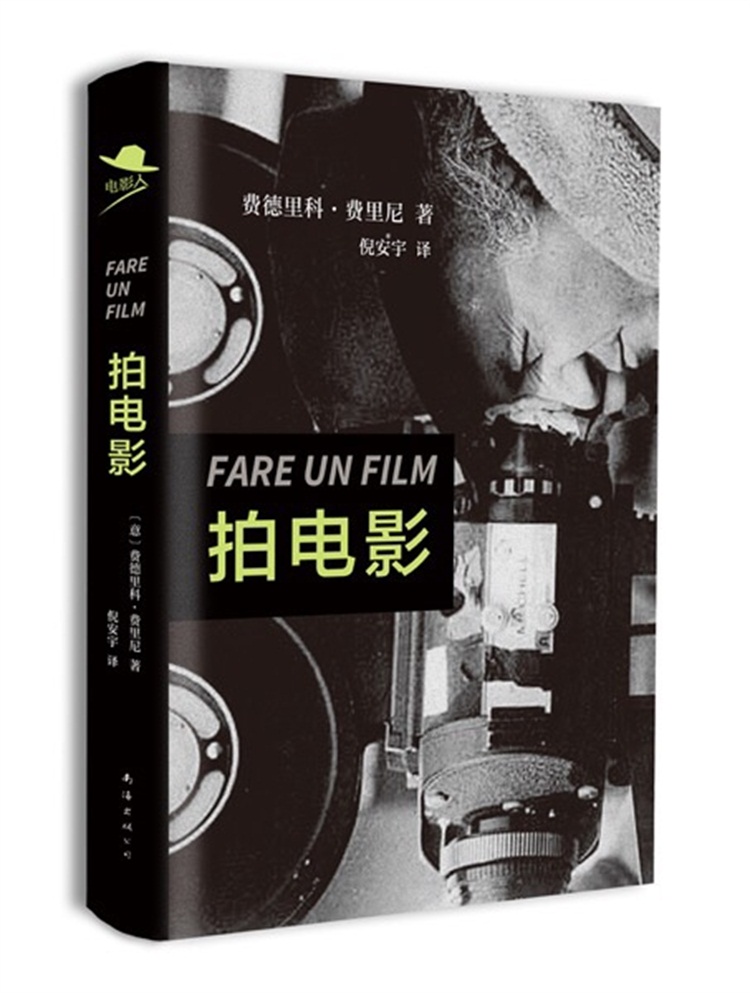

“我说过,我从来没想到自己有一天会当导演,但从我第一天,第一次喊出:‘预备!开机!停!’,便仿佛我一直就是干这行的。我怎么能做其他事呢?那是我,那是我的生命。”在《拍电影》一书中,费里尼这样写道。

《拍电影》是费里尼的回忆录,收录了包括《电影是什么》在内的13篇文章。在这本书中,费里尼娓娓道出了许多与拍电影有关的心路历程以及自身的成长经历。透过这些文字,读者看到的,是一个走下神坛的、生活之中的费里尼本人。

1920年1月20日,也就是97年前的今天,费里尼出生于意大利北方里米尼海港的一个中产阶级家庭。他第一次接触电影,是小时候和父亲去电影院看《马契斯特下地狱》。儿时的他并不经常去电影院,直到到了罗马后,他才开始以一个星期或十五天去一次的频率开始看更多的电影。不过,这并未让费里尼萌生当导演的想法,反而还让他觉得自己并不适合这工作:缺少专制跋扈的气质、一气呵成的连贯性、尤其缺少威信......后来,费里尼当了编剧,常去片场修改剧情或台词,直到与罗西里尼合拍《战火》时,他才突然发现拍电影与绘画或写作拥有“同样的自由与轻盈”。这成了费里尼日后接下第一份导演工作的铺垫。

谈到费里尼的影片,不得不提的是马戏团对其影片风格的影响。儿时的费里尼对马戏团尤其是对小丑情有独钟,为此还曾偷偷溜出去流浪了几天。这也使得费里尼后来的电影创作中表现出了深厚的“马戏团情结”。例如,1950年他的早期作品《卖艺春秋》,讲述的就是在意大利城乡流浪的、命运凄惨的杂耍艺人的故事。同时,影片中的卖艺片场也呈现出了“马戏团化”的特点。在《献给马戏团》一文中,费里尼强调小丑是自己“志趣的启蒙者”,而马戏团的生涯也与拍电影无异——“在表面的漫无秩序下,大纲并未被舍弃,进度表奇迹般地被遵循,然后大家在一起工作,像一个大家庭。一个乌托邦社会那样一起活动和旅行......”

除了对电影创作的回忆和思考外,费里尼在书中还写下了诸多对电影这一事物的看法。在他看来,电影是一种仪式,大众被动地臣服于其下。当一位导演拍商业片时,他就早已为银幕前的观众规划好了思维、习俗和心理氛围的方向;电影的魅力之一在于“影像”,这是电影用来叙述它的世界、故事和人物的“工具”。同时,相比对白,电影里的影像更能让人产生一种梦境中的不真实感,这是语言做不到的事情。也正因如此,费里尼认为“默片比有声片更真实”——“默片之所以保有它的神秘之美和强有力的召唤魅力,正由于它更趋近那始终比我们的所见所触更活灵活现、更写实的梦境。”

抛开与电影有关的一切,费里尼还在书中分享了些许生活趣事。在《情迷朱丽叶》一文中,费里尼提到自己在30岁左右时遇到过一些天赋异禀的人,包括苦行僧、魔术师甚至还有“通灵人”。比如古斯道夫·阿道夫·罗尔,就是一位著名的通灵人,还有帕斯夸琳娜·培左拉。费里尼还说,自己曾参加过几次如游戏一般的招魂会,但与其他人不同的是,他对此感到恶心,因为“从这类草率执行的仪式性活动中解放出来的无意识”会造成不可预知的混乱。

费里尼的作品对于许多同时代和后世电影导演而言影响深远,包括大卫·林奇、库布里克在内的知名电影大师都或多或少地受到了费里尼的影响。美国独立电影导演伍迪·艾伦也曾感慨道:“但愿我是费里尼!”他甚至还在《星尘往事》中亲自模仿了一次费里尼。

可这世界上,终究只有一个费里尼。

《拍电影》(节选)

文丨费德里科·费里尼

昨天晚上我梦见里米尼港湾,澎湃苍绿又骇人的大海,如大草原般滚动,海面上厚重的云块朝向陆地奔腾而去。

巨大的我从小小的、狭窄的港湾出发,想游到大海去。我告诉自己:“我如此巨大,但大海终究是大海,要是游不到呢?”然而我并未因此而苦恼,仍继续在小海湾中伸长了手臂划水。我不会溺毙,因为脚碰得到底。

这是一个膨胀的梦,或许是想让我重拾对大海的信心。一个自我保护的小小机制:诱惑人高估自己,或者低估那些可能会限制自己起跑的障碍。总之,我搞不清楚到底是应该抛弃起步时的小港湾情结,还是应该高估自己。

不过,有一件事是确定的。我,并不十分乐意回里米尼。我不得不承认,这是一种障碍。我的家人还住在那里,我母亲,我妹妹。我是惧怕某些感情吗?主要是我觉得,回到那里是一种对记忆欣然但自虐的反复咀嚼,这是一种戏剧和文学的动作。当然,它自有魅力。昏昏欲睡且混乱的魅力。其实是我没法把里米尼视为一个客体,不如说,也只能说,它是记忆的世界。的确,当我人在里米尼时,总是被已经存档、安抚过的记忆幽灵袭击。

如果我留下来,这些纯真的幽灵说不定会默默向我提出令人困窘的无声的问题,而我不能用完全相反的意见或谎话来回答它。我必须从家乡找出缘由,不含任何欺骗。里米尼是什么?它是一个记忆的世界(虚构、掺假、被侵犯的记忆),而我利用它如此之久,以至于心里没有一丝尴尬。

但我不得不继续谈它,甚至有时自问:终有一天,当你遍体鳞伤、疲惫不堪、不再有竞争力,难道不想在这片港湾买一栋小房子吗?老城那一边的港湾,小时候,我在对岸看着它,看着船骨搭造起来。海湾靠这边的一半,让人联想到喧闹嘈杂的日子,与开奔驰轿车往海边去的德国人一点儿也不搭界。

其实,早期那里都是贫穷的德国人。突然间沙滩上随处可见斜躺的自行车和篮子,水中则满是小胖子与“大海象”(矮胖的大人)。我们小孩子戴着羊毛罩耳帽,由我父亲的伙计带到海边。那个时候,在老城那边的港湾,我只看到了枯枝,还听到一些声音。

前一阵子,通过朋友蒂达·本齐,我买了一栋房子,价格低廉。我以为找到了一个固定点,或许可以回归纯朴生活。不过这不可能成真,因为我到现在都还没看过那房子一眼。其实,光想到一栋紧闭的房子,没有房客,在那儿空等,我就觉得不舒服。

当我决定卖掉房子时,蒂达跟我说:“那可是你的家乡!”好像在提醒我,不要再一次背叛它。

在此之前,蒂达曾说服我在马雷奇亚买了一小块地。那地方看起来很适合谋杀站街女郎。

我们去看地的那个傍晚,听到一阵军乐声。一个穿四角裤的男人正在吹降旗号。他是菲奥伦蒂尼,知道所有加里波底的事迹。此外,他还研究桑祖维斯葡萄酒。他的家里堆满了印刷品、军旗和破烂古董。那晚,始终穿着一条四角裤的菲奥伦蒂尼仿若泥偶的脸在黑暗中闪闪发光。他说:“我看到一张很和善的脸,可是我不认识这位先生。”“怎么会?”蒂达说,“是费里尼!”“天杀的……”菲奥伦蒂尼惊叹道。接下来他马上说:“我找到了一瓶桑祖维斯葡萄酒……得让你们尝尝。”他是个酒鬼,有点顽固,因为我没用手心暖杯而吼我。“来嘛,费里尼。”蒂达继续说,“来住这里嘛。”“这样我们就可以一起钓鲻鱼了。”菲奥伦蒂尼很有把握地说。马雷奇亚这一带因为多石,一片荒芜凄凉。但是蒂达建议我买下那块地。“你等着,小白痴,”蒂达说,“这里将有公路通过,地价会涨。”结果公路开到另一边去了,现在菲奥伦蒂尼向我出价五十万里拉,但地还是我的。

新经典·南海出版公司 2017年1月版

………………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论