在盘子里只放上一根香蕉,看起来会有点奇怪——香蕉的黄色果肉香甜诱人,外面包着一层很好剥开的皮。它美味且常见,算不上什么美好早餐的豪华之选。而当你吃香蕉时,舌头上的味道根源复杂,尝到香甜的同时又会感觉到悲哀。

在1950年,香蕉大都出口自中美洲。特别是危地马拉,它是美国联合果品公司(United Fruit Company)经营的香蕉种植庞大帝国中的一块关键之地。联合果品公司支付给危地马拉政府一定金额,来换取土地。在这里,他们种植香蕉,随心所欲。它不仅完全控制工人们做什么,甚至控制他们生活的方式和场所。此外,它控制了交通,比如建造了这个国家的第一条铁路,而铁路的设计对于危地马拉人民来说,其实也派不上什么用场,只是在极尽所能地运输香蕉。这家公司的利润极高,1950年它的收入是危地马拉整个国家GDP的两倍。尽管联合果品公司在提升香蕉运力方面投入巨大,却没怎么投资去理解香蕉的生物学。

联合果品和香蕉产业的其他公司实行的是产业做法。他们考虑的是如何把一件事情做好——在这个案例中,就是种植一个叫做大米歇尔(Gros Michel)的香蕉品种。因为很难让培育的香蕉有性繁殖(它们就像个清教徒,几乎没有种子),大米歇尔品种通过分株来进行无性繁殖——从最好的母株上分出插条,然后移植栽培。结果,生长在危地马拉的几乎所有香蕉、长在拉丁美洲的大部分香蕉,以及全世界用于出口的香蕉,在基因上都是完全相同的。和人类同卵双胞胎一样,完全相同,甚至更甚。对于香蕉产业来说,这很棒——香蕉变得可预测,每一根都和其他香蕉长得一样,不会出现大小不对、味道不同或者有别的什么不一样的香蕉。

对于上世纪中期香蕉的反常发展,如何评价都不夸张——这种反常不止是人类历史意义上的,还是生物历史意义上的。在美国犹他州瓦萨奇山脉,生长着一片白杨树林,很多人称它是地球上最大的生物体。这片树林有3.7万棵树,每一棵在基因上都完全相同,这些人的论点就是,这些树在全体上代表着一个生物体,因为它们基因相同,根连着根。但是,如果只有生物体组织互相连在一起才能被当作集合体,未免太武断了。比如,一个蚁群里的蚂蚁,无论它是否身在蚁穴里,无疑都是群体的一部分。说这些是为了印证一个推论,即同基因植物的大型群体,即使没有互相连接,也可以合理地被看作是一个生物体。如果有人提出这一推论,那么1950年代中美洲香蕉种植园里的香蕉们,就不仅仅是彼时存活的最大集合生物体,甚至可能是地球上有过的最大集合生物体。

从经济学角度来说,只种植单一的香蕉克隆是聪明之选。从生物学角度来说,这会引发问题。这些问题过去已有记录,比如1800年代英国对咖啡的生产和出口。那时,英国人喝咖啡而不是喝茶。他们喝的咖啡出口自他们的殖民地锡兰(现在的斯里兰卡)。最初在锡兰,咖啡树种植在野外森林里。当英国在1797年从荷兰手中接管锡兰后,他们开始在这座岛上扩大咖啡生产。英国本地人以及海外的英国人对咖啡种植园的投资是“无限制的”,而且规模种植的都是同一种树……“这仅仅是因为委托种植咖啡的那些人无知又缺乏经验”。随着对咖啡的需求增长,种植咖啡树采取的是单一栽培——也就是在大片土地上只栽一种树。一座山上种满咖啡树,旁边一座山上也同样如此,看不到一棵高一点儿的野生树种,16万公顷的中部高地当时全部种植了咖啡树。咖啡带来了真正的富裕——银行、公路、酒店和奢华。这是一次肆无忌惮、毫无约束的成功,至少看上去如此。

1887年,英国真菌生物学家哈里·马歇尔·沃德(Harry Marshall Ward)在锡兰游览时,提醒当地农民,这样大片栽种单一品种的咖啡树会出问题。害虫和病原体一旦进入种植园,就会彻底摧毁它们。他认为,当时已在锡兰出现的咖啡树锈病尤其符合这一规律,而且这一规律也适用于任何其他害虫或病原体。没有什么可以阻止它们迅速毁掉所有的树,因为这些树是完全相同的品种——对于任何可能出现或到来的威胁而已,都是一样的容易受感染——何况它们种植得非常密集。事实也确实如此上演。锈病摧毁了锡兰的咖啡树,后来又摧毁了在亚洲和非洲的大半咖啡树。咖啡树种植者开始改种茶树。

沃德之前预测锡兰的咖啡树将会全盘覆灭。随着香蕉种植园扩展到美洲热带,科学家们做出了相似的预测。科学家指出,自然状态下的香蕉多样性相当丰富,有大个的、小个的、味甜的、味酸的、果实硬的、果实软的,作为甜品的香蕉以及作为食物的香蕉——其实是大蕉。在它们生长的那些地域,病原体也极富多样性。但在人工栽培的香蕉世界里,因为到处栽培的都是一种基因相同的品种,任何香蕉易感病菌的出现都意味着大麻烦。一种病原体只要可以侵袭一棵香蕉树,即使只是一棵,那么它就有能力感染和杀死所有香蕉树。如果香蕉公司当时听进去这些警告,他们可能改种多种不同的香蕉品种,或是一种能够抵抗最多病原体的品种。但是他们为什么要这么做?大米歇尔香蕉的单一克隆,是人们至今找到的最高产的品种。种植任何其他品种都意味着经济损失。

接着,不可避免的事情发生了。一种病菌侵袭而来——巴拿马病(现在更多叫做香蕉枯萎病),致病菌是尖孢镰刀菌古巴专化型(Fusarium oxysporum f.sp. cubense)。巴拿马病开始在1890年席卷香蕉种植园。没有什么能阻止或减缓它的蔓延。从高处俯瞰,拉丁美洲的种植园看起来像是灯光逐一熄灭。一片又一片翠绿变成黑色,最后整块土地变成黑色。单看洪都拉斯的Ulua山谷,在巴拿马病出现的第一年,就有3万英亩种植园因受到感染而被遗弃。危地马拉几乎所有的香蕉种植园都被摧毁,一旦被摧毁就必须遗弃,因为人们很快发现,这种病菌一旦侵袭香蕉园,可潜伏在土壤中长达数年(我们现在知道,甚至可以长达数十年)。

联合果品公司的领导者当时以为,如果他们能够找到另一种香蕉,和大米歇尔品种相似却能够抵抗这种病菌,那么他们就可以在遗弃的土地上种植新品种,来重建香蕉帝国。然而,这一计划建立在一组荒谬的假设上:他们以为不管卖给顾客什么香蕉,只要看起来差不多,顾客就会轻易接受;另外也忽视了一个现实,即替代版香蕉还不曾出现,并没有什么好的选择。唯一一种似乎既抗病菌、又和大米歇尔长得像的香蕉叫做卡文迪什香蕉(Cavendish)。但是卡文迪什尝起来和大米歇尔非常不同,它有一股异味,也没那么甜。但人们可以把这个品种种植在被巴拿马病菌污染的土地里,而且不会死掉(现在依然不会)。

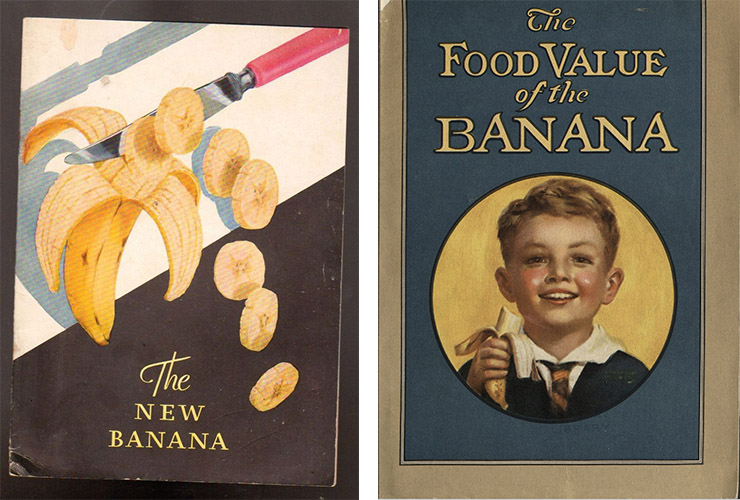

在接下来几年中,卡文迪什香蕉被证明是唯一一种既抗巴拿马病菌、又和大米歇尔长得类似的香蕉。因此,在没有任何其他选择的情况下,而且为能继续生产廉价香蕉而协助推翻了一届民选政府之后,联合果品公司开始在数十万英亩土地上种植卡文迪什,继而扩张到数百万英亩。之后他们开始将香蕉出口到美国,同时推出大规模广告运动,夸赞这种香蕉的好处——结果奏效了。

正如之前英国人把咖啡树换成茶树(将杯子里的一种含咖啡因饮品替换成另一种),美国人从大米歇尔香蕉换到了卡文迪什香蕉。广告效果太好了,以至于新品种卡文迪什在商业上甚至比它的前任大米歇尔更加成功。一个助推卡文迪什销量的因素,是美国人口向城市的迁移,这导致消费者能买到的水果和本地种植的水果之间的联系被切断。卡文迪什香蕉的销量强劲,并将继续强劲下去。

它是你在香蕉产地之外的商店里能够找到的唯一一种香蕉,很少有例外。它的成功点燃了一票国家的经济。这种香蕉成为了哥斯达黎加、厄瓜多尔、巴拿马和伯利兹的第一大出口产品,是哥伦比亚、危地马拉和洪都拉斯第二大最有价值的出口产品。如果你在1950年以后出生,除了卡文迪什香蕉——目前世界上最大的生物体,你不可能买到过其他品种的香蕉。有人担心病菌侵袭卡文迪什,比如黑条叶斑病菌(Mycosphaerella fijiensis),不过它远远没有巴拿马病那么可怕。同时,巴拿马病已经成为历史。卡文迪什在个体上保持着抗病性,因为这种病菌本身并不非常多样,也就相对难以适应环境。

卡文迪什的吸引力

从卡文迪什香蕉的故事中,我们认识到,一个产业会种植最易生长的农作物,在我们任何想要的时候供应它,并且鼓励我们对产品的需求。产业会倾向于以产量最大化的方式种植农作物,即便这种生产模式将要付出沉重代价,即便这将把产业所依赖的这种农作物置于危险之中。卡文迪什香蕉在基因上完全相同,你在商店买到的每一根香蕉都是旁边一根的克隆。每一棵为出口而栽种的香蕉,实际上是同一植物上的一部分,那是比地球上任何其他生物都大的集合生物体,远远大于那片克隆白杨林。

如今,这一巨型生物体面临的种群厄运危机,和曾经发生在大米歇尔香蕉身上的完全一样。一种和巴拿马病致病菌密切相关的镰刀菌新菌株发生了进化,它可以同时杀死大米歇尔和卡文迪什香蕉。这种菌株已经从亚洲传播到了东非,并且看起来可能正在向中美洲扩散。这种情况非常令人担忧。但是更加堪忧的是,我们大部分的农作物、我们所依赖的大部分植物也是一样的情况——种类少到惊人,并且越来越少。

农业作物以及人类饮食的单一化带来了好处。这些好处同样让联合果品公司受益(它在1984年更名为奇基塔牌国际公司Chiquita Brands International,又叫做奇基塔)——即能够在既定面积的土地上生产出大量粮食。和农业同质化相呼应,我们已经解决了如何在每英亩土地上收获比以前更多粮食的问题——现在的亩产量是一万年前亩产量的10倍,可能是一万五千年前的100倍。因此,在地球上,今天挨饿的人口数量比上个世纪任何时候都要少。现代科学为我们带来了充足的食物,就像它给联合果品公司带来了丰裕的利润。然而这种富足——比如现代香蕉公司的富足——十分脆弱,它取决于我们保护现在所依赖的极少数物种的能力。问题在于,几乎所有这些关键物种都处于困境,因为通过单一化我们的食物生产,我们获得了短期利益,代价则是长期利益,也就是长期可持续性。

我们面临的问题是,我们大脑偏好的结果又被产业诱因加重。我们生活在完全现代的世界,而大脑和身体是在很难获取糖分、脂肪、蛋白质、盐分的时代进化出来的。我们的大脑和猿类一样简单,还有更简单的猿类神经系统。我们的祖先进化出味蕾,在找到能够提供这些必需品的食物时奖励他们。现在的环境已经变了,我们的需要也变了,但我们的味蕾仍是一样的。我们在吃到这些物质时会感受到愉悦,这是身体因找到食物而给予我们的奖励。同时,我们的大脑在发现有光泽的、鲜艳的水果时会极其兴奋。结果,在我们最有可能创造的世界中,食物完全是按照古时的偏好筛选的。这正是我们至今的做法,也恰恰是你到杂货店看到的情况,那里供应最多的食物完美匹配了我们的原始需求,完全不顾现代人的腰围。不论是一年中的什么时令,我们需求或者购买的是相同的东西,杂货店里的食物永远不会过季。另外,尽管一些食品商店的水果和蔬菜相当丰富,我们饮食中绝大部分的卡路里却来自于商店其余部分的加工食品——从原料的时令季节加工出来之后,这些食品可以在货架上存放很久。

在全世界范围内,我们青睐那些最能满足原始需求且成本最低的农作物,不管它们要从多远的地方运输过来,也不管是在什么季节。我们的文明变得越来越城市化,我们和所依赖的生命越来越分离,也因此我们越来越极端得不分季节地需求单一产品。在我们种植农作物的范围内,正在扩张的农作物不是那些最可口或最营养的,而是那些用来生产糖(甘蔗、甜菜、玉米)和油(油棕、橄榄、油菜)的作物。

我们创造出这样一个单一的世界,似乎不能令人满意,但是某事物不能令人满意,并不意味着它无法满足要求。从理论上来说,我们可以靠寥寥数种农作物生存,我们甚至可以靠一种农作物活下去。比如土豆,它提供了几乎所有我们需要的营养成分,同样的还有木薯和甘薯。但是如果我们对于少数基本食物随时出现的需求是可预测的,那么这些农作物现在面临的问题也同样可预测。我们越是按照最原始的欲望来选择食物,就越是会创造出一个被仅仅几种高产农作物所主导的世界——这些农作物面临着自身共性的威胁。甚至连咖啡树也再一次陷入危险。我们从斯里兰卡没有吸取任何教训,再一次在大型种植园栽培了大量易感染锈病的品种,而锈病又一次卷土重来。这些农作物几乎都面临着害虫、病菌和气候变化的危险,不存在什么侥幸。考虑到我们的偏好性,这几乎无可避免。

农作物面临的风险和我们简化农业的方式成正比。这个世界上的每一种农作物几乎都经历了非常相似的历史——在一个地区栽种,然后为了逃离害虫和病菌,转移到另一个地区栽种。但是这些害虫和病菌,在我们全球范围内的航班飞行和船渡航行中,正在追赶上来。一旦它们追赶上来,只有很少几种方法可以拯救我们的农作物,并且所有方法依靠的都是生物多样性,可能是野外品种或者是传统农作物品种。香蕉就是如此,拯救全世界香蕉生产靠的是找到了卡文迪什香蕉,这多亏农民最早繁殖栽培了这一品种。在卡文迪什品种失败后,要拯救香蕉就必须寻找另一个品种,并且有类似的运气。或者,某人可能有能力利用新技术和古老品种,培育出一个抗病菌的香蕉新品种。但是如果他们打算这么做,最好尽快。

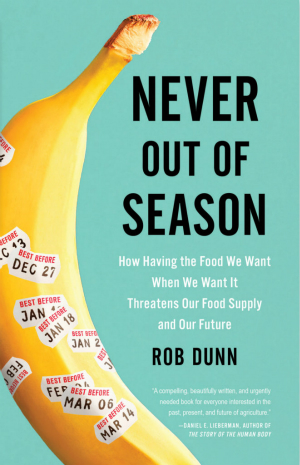

我们越是听从本能,以我们想要的任何形式、在一年中的任意时间获得廉价的糖、盐、脂肪和蛋白质,我们越是会创造一个单一的农业世界,然后我们将更加依赖于生物多样性,也就是在一个有限的星球上同质化农业与之展开竞争的那些多样生命。《Never Out of Season》(《永不过季》)这本书讲的是科学家们正在争分夺秒拯救生命多样性,以此来拯救我们的农作物,并且拯救我们自己。这个故事所讨论的问题就像是一个我们必须解决的拼图,生命的古老规律只留给了我们相当少的碎片排列方式。

作者Rob Dunn:教授,北卡罗莱纳州立大学应用生态学系,丹麦自然历史博物馆,哥本哈根大学。

本文节选自Rob Dunn的《永不过季:“想吃的时候就有”如何威胁着食物供应和我们的未来》( Never Out of Season: How Having the Food We Want When We Want It Threatens Our Food Supply and Our Future), 版权© 2017 by Rob Dunn。纽约利特尔&布朗出版社(Little, Brown and Company)授权。保留所有权利。

(翻译:李雪)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论