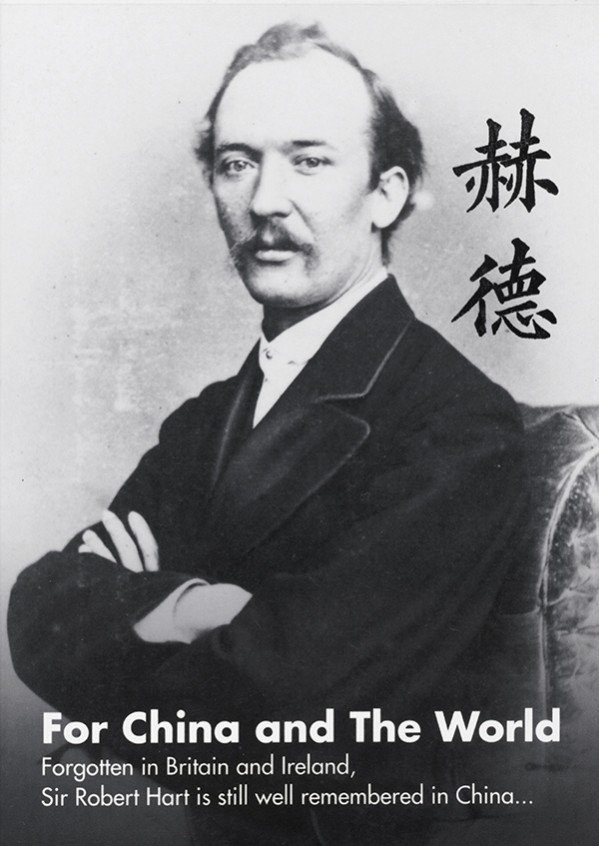

历史学家陈旭麓先生曾说:“研究中国近代史,当读懂三个人,一个满人、一个汉人、一个洋人,即慈禧、李鸿章和赫德。”赫德是中国晚清时期的海关总税务司,执掌大清帝国海关近40年,被公认为近代中国最有权势的洋人。赫德是晚清政坛的大红人,擅长幕后的“业余外交”,是总理衙门“可以信赖的顾问”,“不但在税务和商务问题方面,而且在外交和内政方面”,都有不可忽视的影响力。过去赫德一般是以显赫的头衔出现在历史书中,作为晚清重臣,其形象仍然是模糊的,其对中国的影响充满争议。

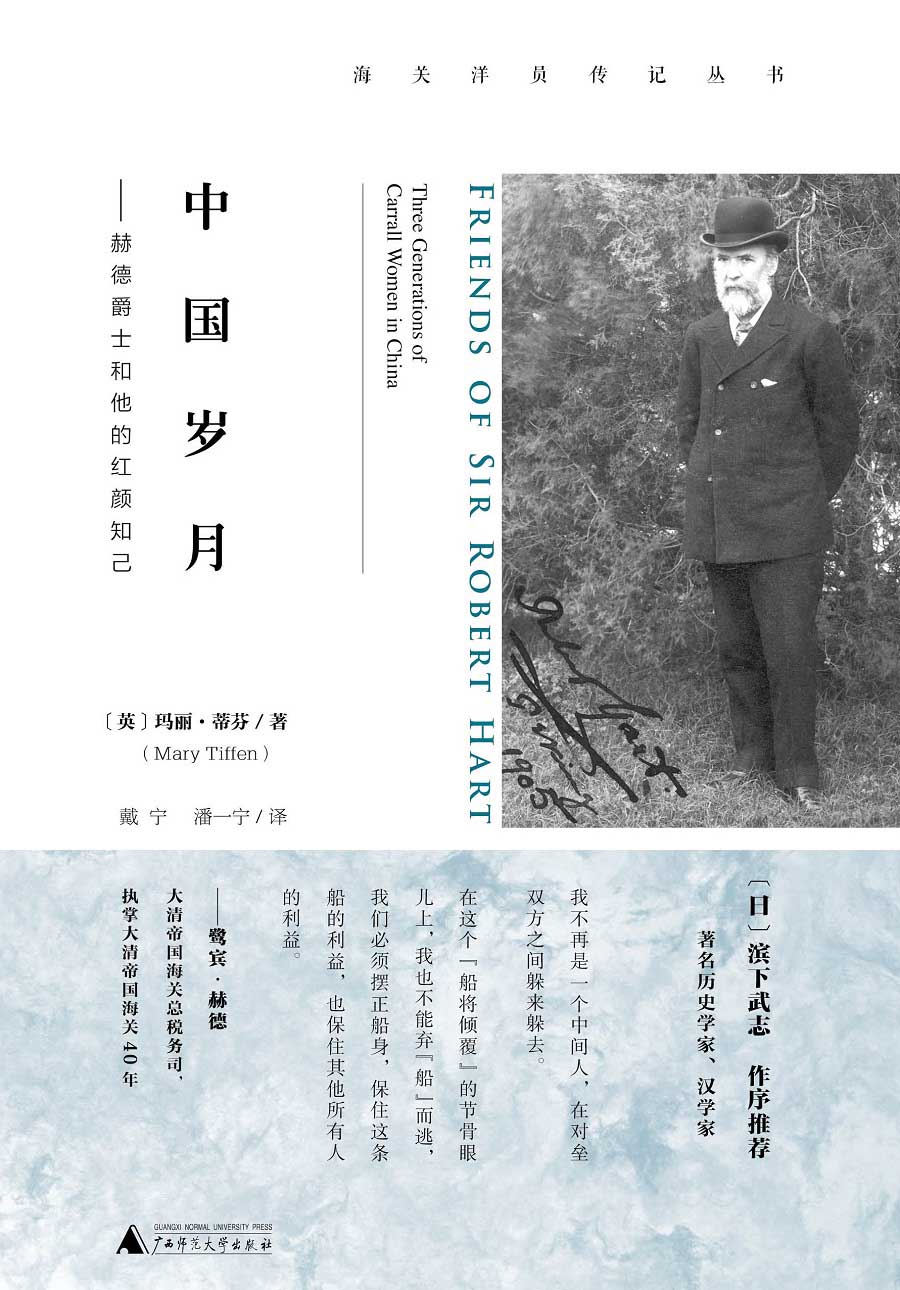

在《中国岁月:赫德爵士和他的红颜知己》一书中,作者玛丽·蒂芬(Mary Tiffen)通过大量书信和日记等第一手材料,考证家族历史,讲述了母亲家族三代女性与一位来自爱尔兰阿尔斯特出类拔萃的男人千丝万缕的交情,故事甚为引人入胜。这位男性,便是于1863年到1908年之间执掌着中国大清帝国海关的赫德。

19世纪中叶到20世纪初,作者母亲的家族有三代女性曾经侨居中国,由于一些特殊的机缘成为大清帝国海关总税务司赫德的挚友。这本从女性视角撰写的赫德传,一方面,以细腻的笔触,娓娓道述赫德从北爱尔兰一介平民子弟,一路奋斗,到登上清帝国海关头把交椅、掌舵近40年的过程,穿插叙述赫德人生中的几段情感纠葛,细细剖析他与情人、知己、下属、家人的关系,揭示了这位在晚清政坛上权势煊赫的洋人丰富的情感世界,几乎重塑了其历史形象;另一方面,生动讲述了维多利亚时代英国女性在中国的生活及其跌宕起伏的命运,描绘出晚清来华洋人复杂的关系网络,从外来者的角度呈现晚清中外交往情况以及沿海口岸的社会面貌。

广西师大出版社 2017年3月

赫德的感情生活

1864年7月23日,他庆幸自己对女性的遐想已经变得越发短暂,且不再那么痴迷了。但是很糟糕,8月6日,他又写到,“找个情人的诱惑太强了……除了迷恋女色,没有什么其他事情更让我伤脑筋。不过,我已经一年多没有碰过任何女人了”。

“一年多”说明他在1863年夏天与李泰国一起前往北京之前是与阿瑶在一起的,而身在北京的他已经看到了自己未来的前景。他决定正式结束这段男女私情,打扫门户,为将来明媒正娶做好准备。大多数侨居中国的外国人都会付一笔不大的费用,让孩子回到其母亲的大家庭中。显然,赫德认为,如果将孩子们留在中国,势必会给自己和自己未来的妻子带来尴尬。他承担了对自己这些“被监护人”的经济责任,并允许他们使用自己的姓氏。但是,由于他们属于非婚生子女,按照维多利亚时代的观念,他们不能算是他的家庭成员,不能享受他的陪伴和亲情。他希望这些孩子在英国长大,所以他必须找一个可以信赖的、熟悉广东习俗的中间人,而这个人又不能是海关里的职员。整件事秘密完成,滴水不漏,甚至在日记中也只字未提此事。我认为,他当时想到了桑普森。赫德一直与他、他的妻子艾玛,以及可爱的女儿保持密切联系。1864年6月21日,他在北京的日记里提到过“可爱的小姑娘”寄给他一张自己的照片,而他也于6月24日回复了她一封短信。

11月4日,赫德回到上海(之前成功抵御住邻家中国姑娘的诱惑),并且惊讶地发现外滩和外国人俱乐部用上了新煤气灯,灯光璀璨。12月9日,他启程前往香港。在途中,他写到坐蒸汽船只需69小时可抵达目的地。接着,他直奔广州。他提到曾数次访问广州,说明在1859—1861年那段未记日记的时间中,他与那里的外侨知识分子相当熟络。他们正努力了解中国文明。

1864年12月20日在广州期间,他接到了母亲的来信:“母亲提到一位布雷登小姐(Miss Breadon)(原文如此),并且提到5000英镑的事(可能是他希望她能带来的财产数额)……对炉边厮守、共度快活时光的渴望不断增长,而对婚姻的期盼却在下降。”他对婚姻的期盼可能是在见到阿瑶后下降的,但很快又重新燃烧起来。1月10日,他已经在计划前往香港,准备在离开南方前将杂七杂八的事情做一个了结。下一篇日记记于1865年1月15日,显示他并未如愿以偿地与罗存德博士(Dr. Wilhelm Lobscheid)见面,“所以我只能在尚未了结最急于了结的事之前离开了”。桑普森与罗存德这位非同寻常的德国传教士非常熟悉,很可能建议赫德托他将孩子们带去英国。情况很可能是这样的,赫德本打算借着1864年12月这次造访与阿瑶协商分手事宜,做最后告别,但他陷入了与当年詹·卡·威2号相同的境地,即他又让她怀上了孩子。他只好推迟了将孩子马上送走的计划。如前所述,赫德于1866年8月写给赫丝特·布雷登的信中说,“至少在过去两年里,我的生活是清清白白的,无可非议”。但这种说法很可能隐瞒了他与阿瑶的最后一次相见。

他也需要一些女性朋友,她们往往可以理解他那些无法向男人们吐露的情感。在那个年月,男人都该“坚忍不拔,情感内敛”。按他的希望,一个贤惠妻子应该可以满足这一需求,她应该能够理解和分享他对事业的投入,以及对中国的忠诚。与赫丝特的婚姻最初是幸福的。他们结婚一周年纪念日时,他写道:“没有人的妻子胜过我的爱妻。到目前为止,我们和睦相处。同时,婚姻也确会影响一个男人的工作。”虽然两人一开始还在努力寻求共同爱好,我们已经可以看出不幸的端倪。1868年的日记中有这样的话,“6月21日,赫丝今天21岁了,刚刚看完《埃涅阿斯纪》(Aeneid)第一卷。”1870年11月16日,当时正在学习小提琴的赫德要求金登干找一些钢琴和小提琴的曲谱,以便夫妇两人可以共同演奏。毫无疑问,他很疼爱她,也钦佩她的勇气:1867年,她在生第一个孩子时,难产四天后才生下他们的儿子,但小生命随即夭折。这件事肯定让惊恐万状的丈夫想起宁波高夫夫人难产时的恐怖结果。1869年12月31日,他们的女儿艾薇(Evey)安全降临人世。接着,1873年7月,他的儿子布鲁斯(Bruce)也来到人间。不过,1874年7月19日的日记里有如下思考:“工作……是我的首要考虑,我不允许任何事情影响到我的工作;我会不惜放弃一切。”

对一个以工作为首要职责的男人来说,只有当妻子视他的事业为自己的事业时,他们的婚姻才可能长长久久。我们将会发现,这种相知相伴、夫唱妇随的理想并未成为现实。不过,他个人的忠诚天性,以及当时的社会规范决定了他视婚姻为一种“至死不渝”的承诺。

赫丝特确实令我们同情。除了看不惯赫德爱慕吉夫人和艾玛,北京的闭塞小圈子使她厌倦不堪,同丈夫交往的人与她在社交习俗和语言方面存在障碍,也令她不胜其烦。另外,北京缺少良好的生活条件和必要设施(这里出行要坐大车,没有弹性十足的减震装置),让她受够了。可怜的她在生孩子时还经受了难产的折磨,她可能感受到,为人之母可谓付出巨大,得不偿失。这一切赫德大概都看在眼里,记在心上。1871年9月1日,他对金登干说:

威妥玛夫人刚刚为我们的国王代表生下第三个儿子……而她嫁给他才三年三个月。在我看来,这样虐待一个女人很不公平……这意味着让一个弱女子经受太多痛苦,承担太多苦役和繁重家务,人应该——当然说起来很微妙——但我还是适可而止!

即使是在婚姻生活中,他显然也在尽力约束自己,不给妻子增加太多负担。

赫德刚刚年过四十,如同这个年龄的很多男人一样,已经开始回顾人生,检视自己是否实现了人生目标。不仅如此,7月2日的信显示,他不久前刚刚经历了双亲亡故的打击。年纪轻轻就有能力赡养父母让他无比自豪。如今他已经成为赫德家族的一家之长。父母在世时,阿尔斯特是父母的家,对他意义重大。而随着他们相继离去,这里就不再具有特殊意义。1866年他探亲休假,大部分时间都是在这里度过的,而1878—1879年休假时,他只在那里短暂停留。他不仅失去了父母至亲,也失去了对那个“家”的眷恋之情。现在,中国成了他真正的家。

与此同时,他的另一段历史也来敲门了。一封不期而至的信让他再次想起那个百般柔顺的中国伴侣阿瑶,以及与她生下的三个子女。“6月3日星期四。收到邮件……戴太太说她的受监护人都已经长大,不知道接下来该如何安置他们?”

3月19日星期日……上午10点,赫丝、艾薇、布鲁斯,还有弗里达和多萝西亚(Dorthea)……一刻钟之前上路了。布鲁斯因为出门而兴高采烈,艾薇哭着找我,哭得几乎人都缩小了。赫丝也动情洒泪……现在就剩下我一个人了,我的亲人都已离去。我们何时再相见?在中国?在家乡?此生还是来世?只有上帝才知道。一切皆为命中注定。如果此生无缘与爱过的人相聚……那么就与他们在天堂见面吧……

评论