在空气污染、交通拥堵的压力之下,中国许多城市近年来纷纷提出人口控制政策。与此同时,面对大城市越来越艰难的生活和工作压力,要不要“逃离北上广”也成为新生代年轻人热议的话题。

上海交通大学教授陆铭日前在接受界面新闻记者专访时指出,人口向大城市流动是一种客观规律,管制人口规模会导致低技能劳动力短缺,从而抬升服务价格,进而影响到城市竞争力。如果要提高劳动生产率,中国的大城市恰恰应该扩张规模。陆铭是近年来在城市发展、劳动经济学等领域最具影响力的经济学家之一,曾在世界银行和亚洲开发银行任咨询专家。

他认为,要解决“大城市病”,需要从供给端入手,让市场在资源配置中起决定性力量。如果一味追求“低密度”,有可能产生大量“睡城”,这些“睡城”缺乏就业,会令政府背上沉重的债务负担。

以下是采访纪要:

界面新闻:城市拥挤、污染严重,是不是说明大城市的人口已达到饱和状态?

陆铭:大城市有多大与一个国家的总人口有关。一个国家越大,这个国家的大城市就会越大。人口规模如果是基于个体——包括企业和个人的选择,那么,中国一线城市的人口远远没有饱和,城市规模也尚未达到最优。

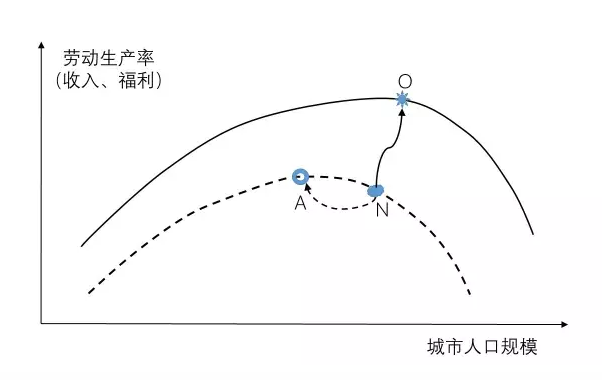

最优城市规模在经济学中有一个倒U型曲线的理论模型,最初随着城市规模扩大,劳动生产率会上升,当到达最优规模后,人口继续增长则会导致劳动生产率下降。有人据此认为,中国一线城市已经到了要控制人口的最优城市规模附近。

但是,持这一观点的人忽略了一个事实:我们的市场并没有成为配置资源的主要力量,政府也没有让人口流入地的基础设施和公共服务跟上人口流入产生的需求,因此,在这条曲线的每一个时点上,我们的公共服务都是短缺的,劳动生产率都是较理论值更低,中国大城市的实际曲线应是上图中的虚线。也就是说,在现在的规模上,并没有实现应有的劳动生产率。

所以,城市拥挤、污染严重,以及公共服务供应不足这样的“大城市病”,并不能片面地归结于人口过多。

界面新闻:城市需要控制人口吗?会产生什么问题?

陆铭:城市人口规模是内生的,由企业和个人权衡在一个城市的好处和代价,做出各自的选择后所决定的。如果代价大于好处,自然会选择更合适的其他城市。但直接控制一个城市人口数量缺乏理论依据,行政管制也不能保证这个数字是最优规模。

反而,政府管制人口规模会导致很多问题。低技能劳动力短缺就是其中之一,户籍制度、积分制度排挤了低技能劳动者,目前一线城市已经出现了服务业劳动力大量短缺的问题。低技能劳动者流入不够,导致劳动成本和服务价格上升,从而影响到城市的竞争力。

纽约、伦敦、东京这些全球大都市有一个共同的特点,就是要吸引全球最优秀的人才。但我们有一个误解,总认为全球大都市不需要这么多低技能劳动者,这其实是错的。高技能人才吸引进来后,会对服务业产生大量需求,因此,越是建设全球大都市,就越需要低技能劳动者,这是由服务消费需求派生出来的劳动力需求。

我们可以看一下美国的劳动力技能结构,引进一个高科技人才,需要另两名高技能人才提供服务,一个是医生,一个是律师,此外,还需要三个低技能劳动者,如餐厅服务人员、保姆等,高技能和低技能人口比例是1:1。

反观中国的大城市劳动力结构,我们缺的不是高技能人才,而是低技能劳动者。从市场价格也可以看出,保姆月薪达到8000元,月嫂月薪10000元以上,而一个刚毕业的硕士毕业生月薪只有6000元。大城市应该增加低端劳动力供给,使成本下降,提高城市竞争力。

当然,政府在城市管理中可以采取与市场互补的做法。比如说,可以用拥堵费、车牌税等价格机制解决的问题,可以结合市场机制解决,无法用价格机制时,则使用政府管制,但即使是运用管制,也应针对行为,而不是针对具体的人,把人区分成不同的身份,歧视性地对待一部分人。当城市吸引了不同收入水平的人时,需保障公共服务的均等化,将公共服务倾向于低收入者,缩小居民的实际福利差距。

界面新闻:如果不控制人口规模,“大城市病”如何解决?

陆铭:“大城市病”的症结是公共服务和基础设施的供应远远落后于实际人口的增长,要通过供给侧的改革来解决。

今天的城市公共服务和基础设施供应量,是根据十多年前对人口增长的预测决定的,但实际情况是,人口向大城市的流入远远超出了这个目标。

人口向大城市流动是一个客观规律。直到今天,伦敦、东京这样的城市仍然处于人口流入的状态。中国的大城市在交通基础设施、学校、医院等公共服务的供应方面没有跟上,供给和需求脱节,再加上规划和管理中存在的很多不科学,就导致交通拥堵、公共服务短缺等“大城市病”。

要解决这些问题,要从供给端入手,让市场在资源配置中起决定性力量。当有市场需求的时候,就增加供给和政府投入。从最优城市规模的曲线也可以看出,通过供给侧改革增加供给,从图中的点N到点O可以实现更有效且和谐的城市规模。

以土地供应为例。中国的土地制度下,建设用地指标由政府控制。同时,基于税收因素的考量,地方政府更愿意把土地、尤其是市中心价值高的土地用于商业,而不是住宅。在土地总量一定的情况下,较少的土地用于住宅,这就推高了房价。在市场经济条件下,如果住宅有需求,本应该多造住宅。因此,应允许更灵活地转换土地功能,让市场配置土地资源,来解决房价过高的问题。

而且,现有的土地政策会导致连锁性的“大城市病”。商业区集聚在市中心,住宅则向郊区扩散,在规划欠科学的情况下,加剧了职住分离,导致通勤距离拉长、环境污染更严重。

比如,北京中心城区学区房价格过高,大多数人的选择是买一个很小的学区房,一家人还是住在郊区。于是,上学就发生了长距离的通勤,而且父母送孩子上学多半是开车。我们根据北京交通指数分析显示,寒暑假工作日的拥堵程度比非假期工作日低20%-30%,空气污染指数也随之下降。

界面新闻:如果不疏散人口,城市会不会变得越来越堵?

陆铭:我们有一个认识误区,感觉“低密度”就是好的。如果一味追求“低密度”,有可能会产生大量的“睡城”,这些“睡城”缺乏就业,会加重政府的债务负担。

相反,人口向大城市集中可以更好地实现集约用地,解决“大城市病”。关键在于城市如何精细化管理,正像习近平总书记所说,“城市管理应该像绣花一样精细”。

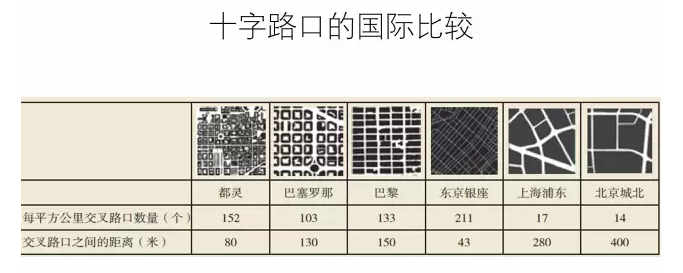

人多就一定会带来交通拥堵吗?把马路拓宽就不堵车了吗?我们可以比较一下几个城市每平方公里十字路口的数量。中国的城市道路没有“毛细血管”,遇上堵车也没办法改换路线。反之,像都灵、巴塞罗那、巴黎、东京这样的密集的道路就能疏散交通。

更重要的是,道路越密集、十字路口越多,人流就越多,消费活力也就越旺盛。消费活了,就有更多的店开出来。这样,在工作或生活所在地的一公里之内,什么店都有了,可以满足几乎所有的需求,就减少了开车的需要。

越是造宽马路、越是关街边店,就越需要更长的通勤距离,这是在制造“城市病”。在合理设计下,人口密度高反而有利于缓解拥堵。

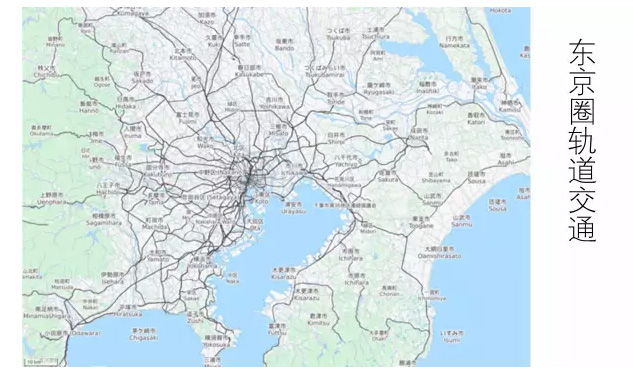

现实也是如此,东京、香港等人口密度非常高的城市并不感觉拥堵。东京80%以上的出行是通过地铁,从地铁运营长度和密度来看,中国的大城市和东京在公共交通方面还有很大的差距。

界面新闻:东京圈的模式适合中国吗?

陆铭:中国和日本都属于人口密度大、土地面积相对紧张的国家,东京圈的经验可以给中国的大城市带来借鉴。

东京圈以东京市区为中心,半径50公里至70公里(因山地阻隔和海岸线延伸而不同)范围内,由很多个城市无缝衔接,构成了世界最大的都市圈之一。以仅占全国3.5%的国土面积贡献了三分之一的人口和国内生产总值(GDP)。

北京从市中心往外50公里就到河北了,上海市中心到苏州市中心的距离是80公里,两个城市间是一马平川的平原。如果以东京圈这样的城市圈概念来发展,北京、上海都市圈仍有增加土地供应的空间,两地都应该顺应国际上全球城市的发展趋势,着眼于大都市圈的规划,以更便捷的交通网络和更多的土地、住宅供给应对人口增长带来的需求,而不该因噎废食。

评论