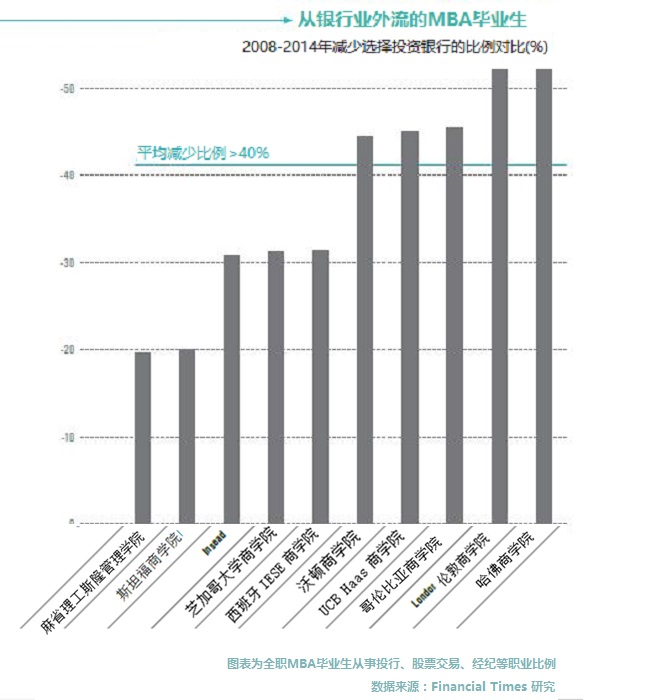

风向在从金融往科技变化,华尔街有足够的理由紧张。根据最近由两家公司Toigo Foundation及Russell Reynolds Associates联合出台的《从金融到科技的人才迁移:真实还是过誉?》报告显示,今日的精英职业路径与上一代相比有巨大差异。更迅速的升迁、更自由灵活的工作安排预期、企业与个人价值观的更紧密结合,这些人才取向趋势已经是老生常谈。在近年,这种情绪已越来越多地体现在现实职业选择中,具体表现为金融人才向科技等行业的外流。

通过一个对300名就读MBA后工作6-10年的职场人士调查,这份报告综合金融、种族、地理等角度全方位地针对全球金融人才进行了深入了解。

这背后的原因在于哪里?公司价值观。

1. 包容性

大公司往往将多元与包容政策相提并论,但两者并不是同一回事。如果用人单位仅仅满足于在雇佣过程中将多元政策表现成对种族、性别或文化背景的狭隘数字比例追求,而不是寻求思想多元,那么最终雇佣回来的员工队伍仍然可能是性格相似、意见相同的一言堂。对于员工参与度及忠诚度来说,关键要素之一是让员工感受到被包容,个人意见能得到承认与尊重,个体是集体组织的积极一员。如果公司政策是自上而下、罔顾员工意愿灌输的,那么员工就会开始质疑公司价值观与自己是否一致。

不少公司已经开始在改善多元、包容性方面下功夫,对此受访者表示他们更希望看到更平面、高效的实际机制,而不是象征意义的举措,比如说每年举行那么一次女性领导力午餐会,然而女性雇佣率仍然低迷;或者,不要到“出了事”才想到事后补救,而是从更广义的角度有组织地创造包容公司文化,并且能看到员工意见得到反馈和成效。

2. 公司与员工价值观的一致性

对于金融业员工来说,一个最主要的离开原因就是因为他们发现行业本身缺乏一个具有伦理价值的使命。尽管公司可以从客户业务中获取数以亿万计的收入,这个公司本身似乎并不存在清晰的社会价值;就如一名观察者所说的,所谓金融公司的“使命”,就在于获取尽可能多的收益。但对于千禧一代来说,社会影响力已经逐渐不再只是一个加分项,而是一个必需要求。

一名受访者如此声称:“我羡慕那些在谷歌、领英等公司的同僚——当有社会危机出现的时候,他们公司的CEO会站出来表态,员工也会受到鼓励行动。但在金融界,这几乎从来不会发生,因为我们必须努力保持中立。”

3. 自由及灵活性:工作与生活平衡

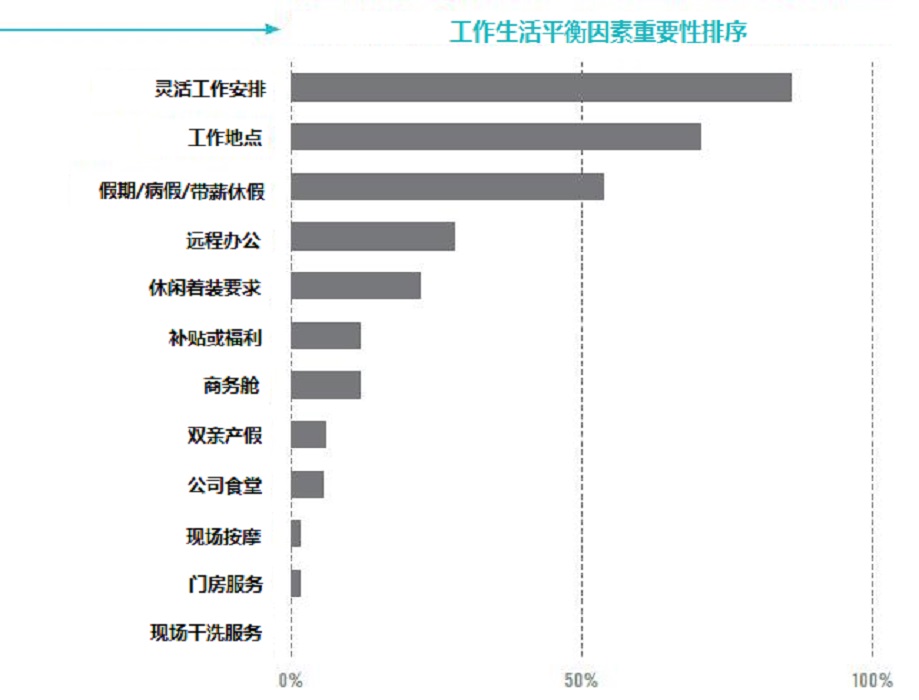

多年以来,金融业一直以立刻金钱回报(本金、奖金和股权,使最终收入达到原薪水5-10倍)招徕精英,而为了与之相抗衡,科技创业公司则提供其他额外激励:股票期权,无限假期(优步)和内部公司食堂,个人健身教练,父亲产假等。尽管金融与科技行业都对员工有较高工作要求,两者之间的在自由选择的设想度上仍有关键性区别。对于现在日益受员工关注的“工作生活平衡”需求来说,前四项要素中有三项直接取决于公司政策要求:工作安排灵活性,假期及远程办公。尽管办公室地点不能变更,但允许远程办公却能缓解或回应这个需求。此外,允许休闲着装也是科技行业优胜于金融行业公司的地方。

到了今天,两个行业间的薪酬差距已日益缩小。当薪酬不再是一个问题时,这些额外激励就被MBA毕业生及中层职场人士作出就业路径选择时纳入考虑因素。

既然知道问题所在了,金融公司可以从哪些方面着手改善甚至扭转这个人才外流的趋势呢?

1. 问新的问题,创造使命

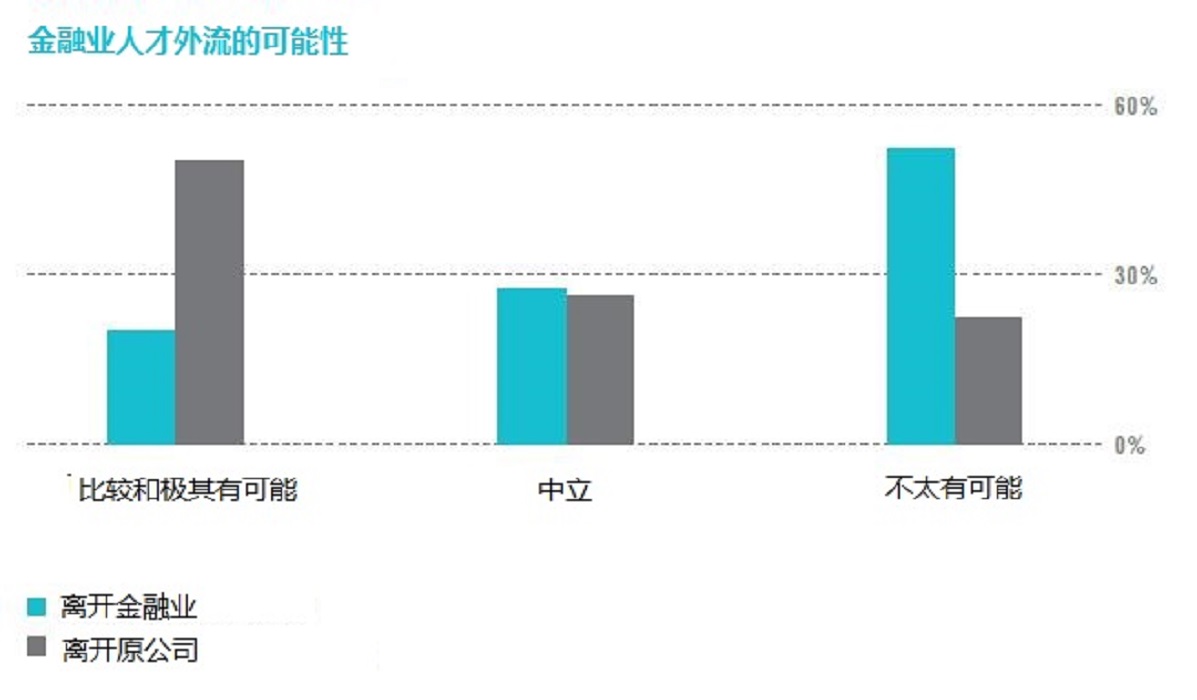

对于那50%打算继续留在金融业的人们,考虑一下这些问题:公司能如何找到这些忠诚的员工?团队里应如何加强他们的向心力?对于30%持中立态度的人,这些人的立场因为不坚定而最为脆弱。了解一下,公司的管理层是否已在队伍中进行足够互动,知道这些人是谁?

另一些研究则强调个人辞职的原因不一定都因为公司原因,而是为了要离开上级。为了预防更多员工的离任,公司应及早了解员工情况,考虑这些问题:如何设立公开、有建设性的对话机制,预防关键员工的突然离职造成的损害?如何让员工感觉到更受重视?如何在每日的工作中将目标变得更深远,带入社会使命感?

2. 组织扁平化,一起工作

金融公司可以仿照硅谷科技公司的工作团队管理方式,通过加入科技导向的解决方案使公司文化变得更开放合作。具体措施可以包括这些:团队可以考虑应采取什么非传统方法鼓励现有员工表达想法,让资深经理成为更具包容性的领导者,去除不同团队之间的分隔并鼓励不同团队的合作,实现更多创新举措。

3. 拥抱不确定性

科技公司的一大吸引力就在于它们总是聚焦创造出下一个改变世界的产品,这种不确定性代表了无限可能,也让人更容易心驰神往。而金融业则往往被视作稳定,甚至等级分明。在全球市场处于十字路口的当下,今日做的决定往往可能决定下一个腾飞的公司。如果金融业公司能将这种不确定性与公司使命结合,那么他们就能为人才创造更多提供贡献新想法和创造影响的机会。

评论