7 月 2 日至 12 日,第 41 届联合国教科文组织世界遗产大会在波兰克拉科夫举行。大会期间,青海可可西里与鼓浪屿历史国际社区,经世界遗产委员会同意,获准分别以世界文化遗产和世界自然遗产的名义列入《世界遗产名录》。

2017 年是中国跻身《世界遗产名录》的第 30 个年头。1987 年,明清故宫(北京故宫、沈阳故宫)、秦始皇陵及兵马俑坑、莫高窟、周口店北京人遗址、长城和泰山作为首批中国遗产地获得世界遗产称号。迄今为止,中国已拥有 52 处世界遗产,其中文化遗产 36 处、自然遗产 12 处、混合遗产 4 处,继续跟跑意大利成为拥有世界遗产最多的国家之一。

这个消息令许多心系遗产保护的国人欢欣鼓舞。事实上,世界遗产早已成为诸多国家的颇为看重的一项“竞争指标”,遗产地能够被《世界遗产名录》收录,意味着更高的国家与国际声望、世界遗产基金的经济支持、更高的公众意识、旅游业和经济发展的巨大潜力。

“世界遗产”概念的诞生始末

“世界遗产”的概念,源自 1972 年在巴黎决议通过的《保护世界文化和自然遗产公约》(简称《世界遗产公约》),旨在采用公约形式的新规定,为集体保护具有突出普遍价值的文化和自然遗产,根据现代科学方法,制定一套永久性的有效制度。

联合国教科文组织(UNESCO)是世界遗产全球治理和宣传推广的责任机构。该组织于二战后成立,在战争暴虐百废待兴的情况下,它的首要任务是通过教育、宣传文化多样性、鼓励跨文化理解来宣扬和平、改变人心。

值得注意的是,联合国教科文组织的这一愿景,继承的是活跃于 1936 年至 1946 年期间的国际知识合作委员会(ICIC)。在亨利·柏格森(Henri Bergson)、居里夫人(Marie Curie)、阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)、托马斯·曼(Thomas Mann)等知识界名人的的大力支持下,曾经的国际知识合作委员会致力于“在国际联盟的框架内创造一种易于以和平手段解决国际问题的心态”。毫不意外的是,委员会的工作重点是推广教育、大学、图书馆和国际主义,而二战后成立的联合国教科文组织也将“教育”(Education)放在了首要位置。促进和解的历史目标、对文化多样性的长期推崇和对少数民族生活方式的保护,令联合国教科文组织成为联合国的文化机构。

世界遗产中心(World Heritage Center)于 1992 年正式成立,又称为“公约执行秘书处”,负责协助缔约国具体执行《世界遗产公约》,对世界遗产委员会提出建议,执行世界遗产委员会的决定,为世界遗产基金提供国际支持,协调遗产地现状报告和突发性遗产地威胁报告。另外,世界遗产中心还负责定期组织技术研讨会和工作坊、更新《世界遗产名录》和相关数据库、组织撰写遗产保护的教学材料。

《世界遗产公约》提及了三个由国际专家组成的外部咨询委员会:国际文化财产保护与修复研究中心(ICCROM)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)和国际自然保护联盟(IUCN)。国际文化财产保护与修复研究中心于 1959 年成立,是致力于文化遗产保护的跨政府机构;国际古迹遗址理事会成立于 1965 年,负责评估文化财产(包括提名进入《世界遗产名录》的文化景观);国际古迹遗址理事会和国际自然保护联盟,皆为国际性非政府组织,后者成立于 1948 年,通过其全球专家网络为自然遗产和混合遗产进行技术评估、撰写遗产保护现状报告。

世界遗产委员会(World Heritage Committee)由 21 个委员国组成,由缔约国大会票选,每四年换届。根据《世界遗产公约》第 8 条规定,委员会是执行《世界遗产公约》的实体,负责世界遗产基金的使用、根据缔约国的要求决定分配财政支持。更重要的是,该委员会对哪处遗产地能够被收入或剔出《世界遗产名录》有最终决定权。

文化遗产如何产生?

截至 2017 年 7 月,《世界遗产名录》共收录 821 处文化遗产、206 处自然遗产和 35 处混合遗产。名录中的多数遗产为文化遗产,反映了名录的发展历程,即设立之初对古代遗迹的极大重视。时至今日,每年的候选遗产地中文化遗产仍占多数,它们的提名过程往往比自然遗产更费时、更具争议且在政治上更加分化,其背后的原因包括部分民族群体的诉求、领土争议、现存的宗教或民族主义压力,以及个人对文化价值和文化成就的偏见。至今名录中的遗产地多位于欧洲,因此世界遗产中心一直试图提高其他地区的遗产数目。

《世界遗产公约》的中心原则,是世界遗产必须符合杰出普世价值(Outstanding Universal Value),即“部分遗产地因价值突出,应该获得全球人民的一致珍视”并因此值得被纳入全球保护框架。然而在实际操作层面,这一目标的实现障碍重重,争议不休——这是斯坦福大学考古中心主任、考古学教授 Lynn Meskell 的观察。

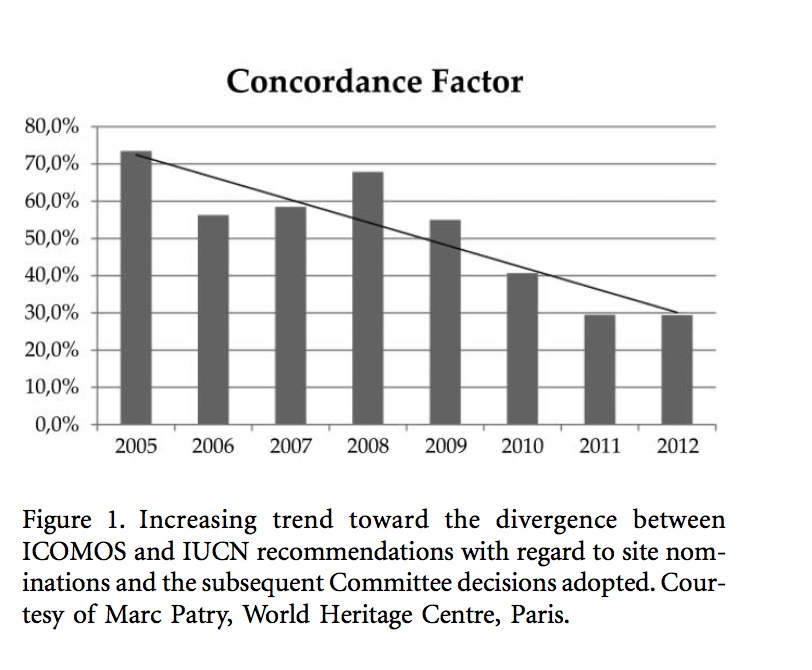

Meskell 曾参与两处世界遗产的保护工作,一处是土耳其新时期时期遗址恰塔霍裕克、一处是南非马蓬古布韦文化景观。她于 2013 年刊文指出,《世界遗产公约》在当下面临着众多挑战。其中特别值得关切的问题,是在世界遗产委员会的各项会议中,国家议题的重要性越来越盖过对提名遗产地的特点、当地社区的福祉、原住民利益相关方的参与、遗址地过度开发利用等问题的切实讨论。在世界遗产委员会 21 个国家之间形成的政治战略同盟,让咨询委员会的意见越来越无足轻重。Meskell 在文章中援引一项调研发现,从 2005 年至 2012 年,世界遗产委员会的决定呈现出逐渐与咨询委员会的科学意见南辕北辙的趋势,“导致《公约》的执行从‘遗产’偏离到‘政治’”。

这背后的原因,是世界遗产委员会的委员国代表多为各国外交官等政府要员,而非考古学家,他们在委员会行使职权,更多是出于获取国家利益、增强国家影响力、追逐经济自利、降低交易成本的考量,在这样的情况下,国家命令和经济必须条件的重要性,大于遗产本身的重要性。“每年的世界遗产大会更像是交易市场,各个国家忙于与他国沟通,而这样的流程让真诚的交流被摒弃在外。”

在今年的世界遗产大会上,“耶路撒冷古城及其城墙”项目引发的政治争议就是一个例子。1981 年,耶路撒冷古城及其城墙由约旦代为提交成为世界文化遗产,并在次年列入濒危遗产名单。该处遗产的保护状况审议往往是以色列同中东各国在世界遗产大会上的交锋之处,而在与以色列有领土争议的巴勒斯坦以成员国身份加入联合国教科文组织以来,在耶路撒冷保护状况审议上的冲突日益激化。

根据“清源文化遗产”的现场报道,今年大会上该项目引发的冲突依旧,鉴于往年就决议条款逐条争辩仍避免不了投票表决的先例,今年委员会要求不再讨论具体条款,直接就决议进行投票,最终投票采取了简单多数原则,赞成决议 10 票,反对 3 票,弃权 8 票,耶路撒冷得以继续保留在《濒危名录》中。在决议通过后,以色列、巴勒斯坦两国都进行了措辞激烈的表态。

而在位于约旦河西岸的以色列控制地区“希伯伦老城”(Hebron/Al-Khalil Old Town)申遗项目的审议过程中,以色列和巴勒斯坦两国之间的针锋相对更是呈现出白热化状态。

希伯伦老城为伊斯兰教、犹太教、基督教的共同圣地,由以色列和巴勒斯坦共管。巴勒斯坦提出申遗,但以色列方面认为一旦圣城由巴勒斯坦方面申报为世界遗产,巴方将在老城今后的圣城管理和宣传中占得先机,可能导致圣城的“伊斯兰化”,因此坚决反对巴方申报。

由于巴以双方均不是世界遗产委员会委员国,双方均需要在审议现场争取委员国的支持。巴勒斯坦的支持者包括黎巴嫩、科威特、突尼斯等阿拉伯国家,以色列的支持者主要是东道主波兰。根据“清源文化遗产”的现场报道,从审议一开始,双方的争执就异常激烈,在大会主席决定就“希伯伦老城”申遗项目执行秘密投票时,巴勒斯坦、以色列常驻联合国教科文组织大使争先恐后地奔至委员国区域和主席台,在台前激烈争吵,差点动起手来。而当该项目以 12 票赞成、3 票反对、6 票弃权成功入选世界文化遗产时,以色列大使愤怒至极,做了长达 7 分钟的发言(规定时间为两分钟)。

在遗产保护的范畴内,冲突亦如影随形,层出不穷。世界遗产中心在 2017 年度报告中将威胁世界遗产保护整体状况的要素进行总结,并根据受影响世界遗产数量总体占比进行排序。其中对自然遗产造成负面影响的因素自大至小排序依次为:非法活动、管理体系/管理规划、采矿、土地变更等等;对文化遗产造成负面影响的因素自大至小排序依次为:管理体系/管理规划、居住、管理活动、交通设施等等。

旅游业对遗产地的冲击是最常见的利益冲突之一。7 月 2 日,威尼斯爆发示威游行,约 2000 名威尼斯当地居民手持“威尼斯是我的未来”的横幅参与了示威活动。“威尼斯及潟湖”于 1987 年当选为世界文化遗产。目前威尼斯的常住人口约为 5 万,以每年 1000 人左右的速度减少。与此同时,每天前往这一意大利知名遗产地的游客人数约为 6 万,繁荣的旅游业导致房租暴涨、宾馆与 Airbnb 占据越来越多的公共建筑、便利店被旅游商店所取代,令当地居民与游客的冲突愈演愈烈。

2016 年 9 月,威尼斯市民还曾组织游行示威反对数量庞大的游艇继续进驻威尼斯。世界遗产委员会曾警告称,如果威尼斯不禁止游艇进入潟湖,威尼斯有可能被列入濒危名单。

意大利遗产与旅游地区秘书长 Renata Codello 提议在圣马可广场设置游客访问量上限,并对在威尼斯民宿投宿的游客征收特别税。“居民和游客的关系是个问题,但城市方面正在对此作出回应。”她在接受英国《每日快报》的采访时表示。

一位名叫 Valeria Duflot 的示威者告诉《每日快报》:“我们认为需要快速改变的是当地领导的目标,在我们看来他们在做的是剥削威尼斯,而不是为威尼斯人和游客打造一座可持续的宜居城市。”

事实上,城市发展和城市遗产保护之间的冲突一直是遗产保护界的热门争议话题。本次大会上,维也纳历史中心被世界遗产委员会列入《濒危名录》,其背后的原因正为此。虽然奥地利于今年 2 月向世界遗产中心提交的保护状况报告中提及说,被审查的三座建筑——维也纳滑冰俱乐部、洲际酒店和维也纳新音乐厅的建筑设计方案已经修订,但委员会在审议时仍然认为新建筑的高度将会对破坏该遗产地的杰出普世价值。

决议通过后,奥地利大使仍然试图强调维也纳历史中心不应被列入《濒危名录》,理由是维也纳市政府于 5 月通过决议使遗产区不再会有高层建筑物。然而没有提及的是,这项决议并不会影响到上述三个建筑项目,因此无法化解委员会的质疑。

在定义何为“杰出普世价值”、甄别何为“世界遗产”的过程中,天下大同的文化理念往往被种种其他力量所裹挟。我们应该注意到的是,在谁有权力定义和使用遗产的问题上,当地社区、游客、商家、政府等利益相关方可能会有截然不同的答案,而这也注定了世界遗产不仅仅只是一项荣誉或成就,更是一场“权力的游戏”。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论