无条件地爱孩子,给孩子建立较高的自我肯定力,建立充满信任与爱的亲子关系……这几乎是中国所有对儿女充满期望的城市中产家长都知晓的道理,然而,现实中的亲子关系却远非这般气定神闲,家长往往被一连串的育儿焦虑搞得手足无措:孩子这顿饭少喝了100毫升奶,是不是身体出了问题?错过孩子的发育敏感期该怎么办?爷爷奶奶带孩子让人不放心,要不要辞职回家自己带娃?为了让孩子上好学校,该不该砸锅卖铁买套学区房?

从改革开放至今的四十年间,中国家庭的亲子关系与社会发展同步发生改变。独生子女政策的施行、国家对素质教育的强调,令中国城市家长在独生子女身上投注无限感情、精力与资源;市场经济秩序下,使得育儿责任一步步加诸家长身上;育儿资源的匮乏、竞争的加剧和育儿经验的不确定性,更加剧了家长的焦虑;家长们试图在五花八门的“科学育儿法”中找寻某种确定无疑的育儿准则,却往往落入“过度教养”(overparenting)的误区。城市中产的育儿焦虑从何而来?出路又在哪里?

从计划生育到素质教育:“无价孩子”的形成

孩子,对于家庭而言是“经济上无用但情感上无价”的,这一概念形成于上世纪初的西方社会。在此之前,儿童(14岁或者更小)同样被视作为家庭创造收入的劳动参与者,1870年代到1930年代,随着出生率下降和家庭日趋小型化,孩子的情感价值被逐渐放大。根据美国经济社会学家维维安娜·泽利泽(Viviana A. Zelizer)估算,1980年美国家庭养育一个孩子的总成本平均为10万美元到14万美元,家长则期待孩子能提供爱、笑容和情感上的满足作为回报。

在中国,独生子女政策实行之后,城市儿童也在某种意义上成为这样一种“无价”的角色。从1970年代开始,中国政府开始鼓励国民晚婚晚育,少生优生。哈佛大学人类学系教授苏珊·格林豪尔格(Susan Greenhalgh)等研究中国公共政策与家庭关系的学者认为,1980年计划生育政策出台及其后官方对“提高人口素质”的广泛宣传直接改变了千万中国家庭的结构、育儿观念与育儿模式。

在力图控制生育率之余,官方通过社会工程(social engineering)的方式向公众传播提高“人口素质”的必要性。所谓“人口素质”,是对国民身心健康、职业技能和教育成就的综合性要求。公民一再被提醒要意识到中国的“人口危机”——即中华民族缺乏知识资本来追赶发达国家。于是,1980年代中国政府展开了一系列旨在“提高人口素质”的宣传运动,强调使用“现代”“科学”的知识来实现“优生、优育、优教”。

“素质教育”一词最早出现在1980年代早期的教育期刊上,指的是为提高在校儿童教育水平进行的一系列教育干预措施。到了1990年代早期,素质教育概念已在教育界深入人心。1999年,教育部正式推出素质教育改革计划,在全国范围内推行九年义务制教育并在省市层面铺开教育改革,目的是培养“全面发展”的学生,为他们在全球劳动市场中参与竞争做好技能准备。

伴随着“素质教育”的官方指导,越来越多讲述科学生育和抚养的大众出版物进入市场。在家庭层面,“科学育儿观”应运而生。“我们要通过培养高素质的儿童来实现中国的现代化,而培养高素质的儿童,最主要的就是父母自己要有素质,要通过学习。怎样培养孩子是好的?那就是通过科学的方法来培养孩子,科学育儿的话语权就是这样慢慢形成的。”复旦大学社会发展与公共政策学院助理教授张聪告诉界面文化。

上海纽约大学心理学助理教授李萱认为,计划生育政策彻底改变了中国城市家长对生育和教养孩子的理解,使之向西方发达国家中产家庭的育儿理念靠近。在她看来,近日社交网络上吵得沸沸扬扬的河南眼癌女童王凤雅事件很大程度上也反映了当下城市居民对农村地区“落后生育方式”的难以理解,“(城市)父母把育儿模式变成了从‘拼量’到‘拼质’,再加上经济条件的改善带来的对于西方文化产品和思潮的接受,让家长觉得孩子不仅需要精耕细作地培养,而且还需要培养与孩子的情感联系。”李萱告诉界面文化,她在做访谈时接触到的许多城市中产父母表示:自己不需要子女在成年后履行经济赡养责任,但看重子女是否有孝敬父母的心意,会以各种方式帮助孩子建立亲情观念。

育儿观念的代际差异:祖父母的角色变化

在中国城市家庭育儿观念转型期间,祖父母在育儿过程中的角色转变是一个重要的观察角度。

从上世纪八九十年代开始,各种儿童教育出版物不断告诫中国父母,养育孩子光靠老一辈的言传身教已经远远不够,父母(特别是母亲)应该多多阅读书本、杂志和报纸,通过各种途径获取“客观有效”的育儿常识。在素质教育的语境下,城市中的母亲通常被认为在培养优秀子女的过程中肩负特别重大的责任。

清华大学社会学系教授郭于华在一项九十年代城市儿童饮食研究中发现,祖辈与父辈在饮食健康和抚养孩子的观念上已经出现了巨大的代际差异。以是否应该给孩子补充维生素为例,祖父母反对补充维生素,他们认为这样“非自然”的营养品不如自然食物来得健康。接触了西方医学和现代营养科学的父辈家长往往认为自己的育儿理念是“现代的”,与祖辈的“落后”理念形成鲜明对比。随着中国城市家庭育儿精细化程度的逐步提高,这种代际差异在更多方面表现了出来。特拉维夫大学学者Avital Binah-Pollak在北京的调研中发现,让孩子自由探索外界、发展个性的“科学育儿”观在祖父母的实际操作中受到挑战——祖父母常常限制幼年的孩子在公共场合爬来爬去或触碰脏东西,对于父母来说,这却是一个让孩子接触外界的好机会。

然而,社会环境不允许有更强“科学育儿”意识的年轻父母完全抛弃祖父母的支持。近几十年来,个人家庭被一步步推到了养育下一代的前排位置。在缺乏日托机构等社会育儿资源的情况下,城市职工父母不得不依赖祖父母来照料孙辈。张聪的研究发现,当下拥有学龄前儿童的中国城市中产家庭当中,父母、祖父母和保姆常呈现出互补的状态——父母提供教育资源和教育方法指导,祖父母利用大量闲暇时间看顾孩子,保姆则从事祖父母力不从心的体力劳动。由于父母为独生子女,孩子也大多为独生子女,祖辈有更充裕的时间与物质资源参与唯一孙辈的照料当中,父母甚至能够根据四位长辈的社会资本、文化资本、身体状况及与自己的关系亲疏,来选择一位学历最高、教育理念最先进、最能够全心带娃的祖辈参与育儿。

即便如此,父辈家长对祖辈的育儿参与依然充满了担忧。华东师范大学学前教育系的任丽欣、范洁琼博士曾在一次聚焦小组访谈中问了家长这么一个问题:当你想到“溺爱”这个词的时候,你想到了什么?很多家长首先想到的就是祖辈育儿。这意味着,在父辈家长的认知里,祖辈还是那个难以按照新的科学育儿方法带孩子的人。张聪指出,从孩子进入幼儿园开始,许多家长就开始有意识地降低祖辈和保姆的育儿参与程度,“祖父母对孩子造成的溺爱、保姆的文化水平不够——这些话语又开始出现。这个时候,(父母)又希望把教育孩子的权力拉回到自己身上,核心家庭的模式开始凸显。”父辈家长普遍认为,孩子上学后性格养成特别重要,而长期由祖父母带的孩子性格容易出现问题,另外,祖父母的文化程度也许不足以承担孩子的学业辅导任务,这些都是学龄儿童回归核心家庭的原因。

在李萱看来,育儿问题的代际差异是时代必然:“以前的孩子即使培养得一般,也可以独立生活。然而现在,孩子的竞争对象不止是大院邻居的孩子,而是全球的人才;在以蓝领工作为主的社会里,吃苦耐劳就有竞争力,而现在的人才竞争力包括读写能力、计算机编程能力,另外还要有情商,你要会推销自己,与人交流并建立合作关系,这些技能都是以前不需要的。我们要求孩子具备的素质、养育孩子的目标都不一样了。之前的粗放式养法是能养活孩子,但这样的孩子在今天的环境下有没有竞争力?这是另外一回事。”

科学育儿与层层累积的家长焦虑

“素质教育”和“科学育儿”的话语是如何影响中国城市家庭的家长与孩子的?诸多研究指出,“素质”“科学”的广泛宣传带来的明显后果之一就是家长对孩子生活控制愈发严密。鉴于童年被认为是对孩子的精神与身体素质密集投入的的黄金时期,中国的城市孩子(通常为独生子女)几乎从一出生开始就在父母的密切关爱下亦步亦趋地走上一条“科学”的成长之路。

李萱指出,国家提出的“人口素质”概念被广泛应用于社会生活的各个方面,然而国家对什么是“素质”缺乏明确的阐释,因此,家长在育儿过程中首先需要自己定义“素质”,这也是“科学育儿”话语出现的直接原因。她认为,上世纪八九十年代以来西方儿童心理、儿童发展、脑神经科学理论大量引进,造成了“童年心理学化”(psychologizing childhood)的“科学育儿”新形式,“以前所谓的科学育儿更多指的是身体要喂养好,要身强体壮;后来是健壮的身体辅以一定的文化知识水平;现在就更精细了,不止要会写字,还要心理健康,要有安全感,要有情商。”

张聪发现,80后城市中产父母在孩子在各个年龄段应该吃什么、穿什么、培养什么都有一套自己的理论:“他们自以为有一套科学理论去支持,即使这套理论有时候在实际操作中效果不佳,他们依然会觉得可能是执行得不够完善,或者学习得不够准确,而不会觉得理论有什么问题。很多家长还强调自己的育儿水平是高过自己的父母的,即使自己没有什么经验。”

“这势必会导致一个问题,就是制造紧张焦虑的情绪。背后的假设是:如果我按照科学的理论育儿,我就不会出错,我会培养出一个完美的孩子,如果这一套理论都做对的话,我的孩子应该没有什么问题,如果孩子有什么问题,肯定是我哪里做错了,哪里不科学了,哪里造成心理伤害了。最后就会出现一个自我责备的过程。”她说。

网络上五花八门、甚至有时候自相矛盾的育儿知识则在加剧家长的育儿困惑。接受界面文化采访的学者纷纷表示,许多公共话语中的“育儿科学”其实更多是对某一理论的断章取义,而且学界本身就对如何正确育儿没有唯一的答案,一项理论的提出,往往面临的是更多研究数据的质疑,被推翻,甚至被新的理论取代。

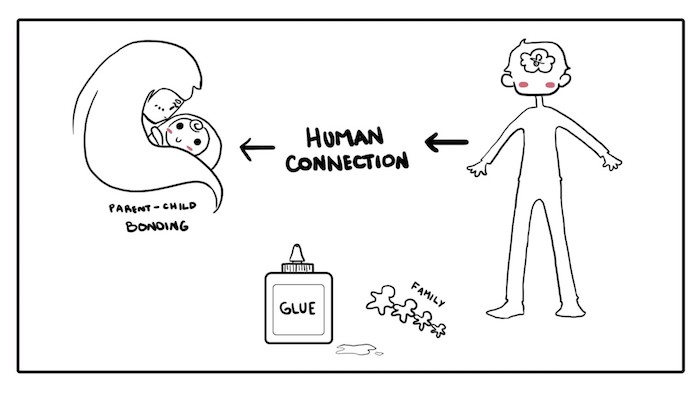

上世纪六十年代由精神病学家、精神分析学家约翰·鲍比(John Bowlby)提出的依附理论(Attachment Theory)就在当下中国城市家庭中有着广泛(但不一定正确)的影响力。依附理论最重要的原则是,幼童因为社会与情感需求,至少应与一名主要照顾者发展出亲近关系,否则将造成其心理与交际功能长久的不健全。解释婴儿为何哭泣,依附理论指出:与陌生人相比,婴儿更希望和母亲在一起,当母亲回到身边时,他们会很容易被安抚。张聪发现,依附理论在中国落地后,部分母亲因为担心影响和孩子的安全依附(Secure Attachment)关系,选择辞职在家带孩子,担心孩子由非父母的成年人照顾,担心把低龄的孩子送去托儿所,担心对孩子进行睡眠训练等各种行为会威胁到孩子与父母的依恋关系,破坏孩子的安全感。

张聪表示,依附理论中对“正常孩子”的描述——幼童与母亲在一起时有较强的安全感,能够展现出较强的探索精神,与陌生人在一起时则相反——在不同的社会环境中其实并不一定适用。在这个方面,德国与日本可以说处于光谱的两个极端:大部分德国幼童对父母是否在身边的态度较为漠然,而日本幼童则容易在父母离开身边时表现出特别焦虑和紧张的状态。这是因为德国家长强调从小培养孩子在陌生环境中独处的能力,而日本家长与孩子的代际关系特别紧密,大人通常片刻不离孩子身边。“依附理论衍生出的行为有一定的科学依据,但不是在所有的社会环境中都保持一致性。情绪方面表现正常的孩子,其实在不同的社会里会有不同的表现。”

对“敏感期”的无限强调是另一个“科学育儿”对现有理论断章取义的例子。孩子在婴幼儿时期大脑发育迅速,如果此时缺乏环境刺激,大脑某些功能的发育就可能停滞,有些功能就会消失——这一生物学意义上不可逆转的“脑损伤”已得到大量科学研究证明可能会给人带来终身影响,这是“敏感期”“关键期”等概念的来源。然而当这一概念被引入儿童教育领域时被广泛滥用,家长们开始错误地认为,当低龄儿童喜欢做某件事时,就应该任其行动,生怕剥夺孩子应得的外界刺激,造成某些不可挽回的后果。宾夕法尼亚州立大学心理学在读博士嵇琳颖时不时会从带娃的朋友那里听到各种幼儿敏感期的近乎于“伪科学”术语,并且感到啼笑皆非——例如口腔敏感期(在某个年龄段之内让孩子任意用口腔探索外界)、秩序敏感期(在某个年龄段不主动为孩子建立秩序意识)甚至脏话敏感期(在某个年龄段之内不阻止孩子说脏话)。“人类进化到现在其实是有韧性的。正常的生活环境和父母沟通就可以满足大部分孩子生长发育的需求了,不需要这么紧张地注意五花八门的敏感期、关键期。”她说。

作家、歌手、教育学博士陈美龄5月底在上海举办了主题为“如何成为超级妈妈”的新书分享会,她的三个儿子均被斯坦福大学录取,她总结育儿经验写成的《50个教育法》曾经获得2017年香港图书销售冠军。陈美龄告诉界面文化,学界对敏感期的普遍共识是:孩子出生的前1000日,需要给孩子提供充足的营养、外界刺激(如玩耍、听音乐、说话)和关爱(拥抱与抚摸)。8岁前都是孩子智商发育的关键期,如果在这个阶段能够给孩子提供丰富的视觉、听觉、嗅觉、触觉体验,就能有效促进孩子脑部突触的增长,提升大脑的复杂度。但整体而言,家长只要在正常的生活环境中给予孩子足够多的刺激(stimulation)就能达到这一目标。

如果说家长在孩子婴幼儿时期大多还能保持理想主义的育儿观,当孩子进入幼儿园之后,许多家长很快就会发现自己堕入了素质教育与学业压力的冲突之中。李萱曾参与过一个追踪了十年的南京家庭研究项目。调研团队问了家长一个问题:你希望把孩子培养成什么样的人,希望如何带孩子?那位妈妈说:我记得十年前回答过这个问题。我当时觉得让孩子开心就好,让他自由发展,想干什么就干什么。现在我觉得孩子就是要成绩好,因为你在学校里表现不好立刻就会被老师呵斥。

“你想让孩子自由发展,但国内教育体系的压力会对这个育儿目标有直接的冲撞,”李萱说,“同时家长的焦虑和疲惫又来自于发现现在孩子学的东西有多么难,自己不知道该如何辅导,育儿的效能感被打击到零。”

在研究过程中,李萱提及家长不止一次问她是不是应该倾家荡产花几百万买一个学区房把孩子送到某个公立名校。在她看来,优质教育资源的短缺、社会竞争的剧烈与社会变迁速度的不断加快,让家长既对孩子的未来保障充满担忧,又对育儿目标充满困惑。她把中国城市家长的这种困境比喻为毫无头绪地在森林里寻宝:“就好像你走到森林里,没有人告诉你应该去哪里,找什么。宝藏在哪里?不知道。路径是什么?没有。之前有人参加过寻宝吗?没有。而且还有人告诉你,这个森林里还有很多陷阱和危险的动物,那这个时候,内心崩溃就是必然的。”

“过度教养”的出路在哪里?

2011年,美国《波士顿》杂志刊登的报道《欢迎来到过度教养的时代》(Welcome to the Age of Overparenting)一文援引数据称:1990年至2000年代前期,有大学学历的母亲与上一辈人相比平均每周多花9个小时与孩子相处,父亲则是5个小时。父母们在这些额外的育儿时间里做了什么?一丝不苟地遵循所有号称能够培养出德智体全面发展的好孩子的育儿法则,对孩子的每一个行为进行精神分析,带孩子参加各种各样的课外活动,拍摄记录孩子成长的每一个瞬间,注意培养孩子的自信,并在这个过程中,默默忍受为可能会发生在孩子身上的不幸担惊受怕的苦楚。

这种“过度教养”同样正在中国城市家庭中发生,然而,父母的额外付出在多大程度上能够顺当地培养出优秀的孩子?美国发展心理学家朱迪斯·哈里斯(Judith Rich Harris)在轰动与争议并存的《教养的假设》(The Nurture Assumption)一书中指出,学界公认的“教养假设”——如果父母能够很好地管理自己的生活,拥有良好的人际关系,用爱与尊重来对待孩子,通过这样的“好教养”,孩子就能适应社会,管理好自己的生活,拥有良好的人际关系——并不完全成立,与父母的教导相比,孩子更多是通过社会环境,特别是与同辈群体的互动适应外界,成为社会的合格一份子。

这是否意味着父母其实无需对如何正确育儿有太多执念?李萱认为,这在某种程度上是个正确的说法。在过去20年,西方教育学界在拥有较多托儿机构的欧洲国家进行的研究表明,虽然家长在孩子成长过程中发挥着最重要的作用,但非亲属照料(nonparental care)也能够给孩子带来重大的正面影响。李萱指出,日托机构等公共教育资源异常丰富的北欧国家就证明了家长的重要性没有想象中那么大。研究发现,北欧国家的教育水平与国民幸福感均保持在较高水平,相应地,父母的焦虑感也没有那么严重。

“以北欧模式来看,值得借鉴的一点是,政府投入大量资金去做早教。已经有实证证据表明,只要早教的质量够高,孩子就会有相对比较稳定的成长环境,育儿效果不会比母亲在家亲自带更差。”李萱认为,中国政府也完全可以通过大力投资、鼓励建设高水平的教育机构,通过制度性保障对优秀教育人才进行遴选培养以实现社会化育儿,将父母从育儿压力中解放出来。事实上,中国具备实现推动社会化育儿的社会文化基础。“尊重师长”一直是中国的优良传统,《2013年全球教师地位指数》(2013 Global Teacher Status Index)报告发现,中国是21个受访国家中最尊重教师的国家。报告同时指出,为了吸引优秀人才进入教育行业、提升教师水平,光有社会地位不够,还需要给予教师充裕的物质保障。

社会制度层面的改变或许无法一蹴而就,对于家长来说,可以从自身做起的是走出“科学育儿”的迷思。为此,张聪、嵇琳颖等儿童发展、心理学领域学者共同推出了公众号“GEP妈妈圈”,宣传“恰到好处的养育”(good-enough parenting)理念。

“并没有一个完美的养育孩子标准。即使家长没有做到完美,同样可以给予孩子足够好的养育。而且,哪怕你觉得自己做错了很多事情,在孩子眼里,你就是完美的。很多研究也看到,父母对养育孩子的信心在很大程度上也会影响孩子各方面的表现。所以我们更强调父母很健康、对自己的养育很有把握的状态,对孩子才是更好的,而不是说对自己的各个方面都特别希望做到完美。毕竟,研究一直也在进行,没有一样科学理论是定论。你追求的完美可能明天就会被推翻,所以我们会说,希望父母能够把关注点从细节上挪开,抓住大方向。”嵇琳颖说。

在美国的时候,曾有一对医生朋友对张聪说过这么一句话:我们人生最受打击的一刻就是发现自己的孩子只是普通人。对于大多只有一个孩子的中国家长来说,这或许也是他们最深层的恐惧。“科学育儿”给家长营造出这样一种幻觉,即通过精细的照顾和培养,自己的孩子也能够跻身精英群体,然而他们当中的许多人或许会在不远的未来发现,这只是父母的一厢情愿。放松心态,尊重孩子的性格与志趣,或许才是他们能够给予的,最好的育儿方式。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论