《大先生》一开头便切换到1936年10月19日凌晨鲁迅的弥留之际,在这个“恍惚迷离、生死交界”的梦魇一般的时空里,原配朱安、伴侣许广平、周作人、胡适、左翼作家们等一系列人物轮番与鲁迅进行对话、质问和激辩;随后鲁迅看到了自己死后被供奉起来,于是陷入更加痛苦的反思和自省,并向青年们发出诚挚而深切的呼告;最后他在椅子上停止呼吸。

这是李静作为编剧的处女作,2009年她接到导演林兆华邀请开始创作,历时整整3年才终稿,剧本于去年出版,话剧正在阶段性地排演,将于今年3月底上演。今年正好是鲁迅逝世80周年。

不到3万字的剧本花了3年,难度可想而知。早有前辈警告过她,“鲁迅题材可是个百慕大三角啊,搞创作的没有不在他这儿翻船的,你要小心”。但出于“对鲁迅的爱和好奇”以及“他与今日之我的相通——他当年反对的事物,至今依然是我们获得幸福的最大障碍”,她没有止步,尽管她也感觉到了重重暗礁。

创作的初期,李静搜罗了与鲁迅相关的海量资料,鲁迅全集就不用说了,许广平文集是必看的,朱正的鲁迅传记《一个人的呐喊》是案头书,由众多亲友学生回忆文章组成的六卷本的《鲁迅回忆录》,“回望鲁迅”丛书,各种书信来往,汪洋大海般的研究论著,“能搜罗的都搜来了,快把我看吐了”,如此便一年半。

“知道得越多,越没法写”,前后写了不同的两稿,第三稿又另起炉灶。她想写的不是“圣人”——所谓的“伟大的文学家思想家革命家”,也不是大众追捧的“凡人”——所谓最有人情味的“好儿子好丈夫好父亲好师长”,她要写的是“一个复杂而本真的心灵”,表现出“鲁迅精神世界的强烈和复杂”。

最后李静决定将内容集中于鲁迅平生的三大伤心:早年不幸的旧式婚姻,中年兄弟失和,晚年与全心扶助的左翼力量闹得不愉快。在她看来,贯穿这“三大伤心”的精神逻辑是“爱与自由的悖论”,爱是牺牲之爱,舍我之爱,它与自由注定是一对难以两全的矛盾。

在剧中,李静让象征权力的“持鞭的男人”来“审判”鲁迅:“您宣布要陪您太太做一世的牺牲、完结四千年的旧账,结果呢?读者感动的泪水还没擦干,你就娶了仰慕您的女学生,把太太丢给了老母亲。您说过要听革命者的将令、甘当梯子,结果呢?青年们刚刚鞠了躬还没直起身子,您就大耍个人主义,公开和他们翻脸,让反动派看笑话”。

形式上,李静放弃了写实,而是采用了意识流的手法来表现鲁迅“波涛汹涌的内在世界”,剧中有着大段“临终的眼”式的内心独白,“写起来跟写诗一样过瘾”。

如鲁迅附身般,李静做着鲁迅式的无情的自我反思和拷问,并将这种自省推进到鲁迅本人可能未曾到达过的境地:“我确实曾做过关于天堂的梦,梦里所有流泪的人都在那儿得到了安慰。为了这个梦,我曾许下天真的承诺,牺牲自由的自我,可我无法牺牲到底。因为自由的本能发作了。可我并不后悔。如果有什么可悔的,那就是我不该相信,对自由的牺牲能带来自由的结果。我也不该相信,人可以不受约束,作自己的神。”这便是她对“爱与自由的悖论”的回答。

在写作《大先生》之前,李静以文学批评为主业,曾在《不冒险的旅程——王安忆的写作困境》一文中对王安忆的作品提出尖锐的批评,也曾大力肯定王小波和木心的文学成就,并对莫言、贾平凹、林白、过士行、林兆华等作家和导演作过长篇评论,这些文章结集为《捕风记》。她是《北京日报》的副刊编辑,也常写话剧评论,剧评结集为《必须冒犯观众》。至少一周看一两次话剧,“要不喜欢就不会去写话剧了,以后的精力会放在创作上——除非遇到了非常重要的批评对象,为了他要搁下创作去阅读”。

“突然从文学批评转到戏剧创作,好像极少有人这么干吧。批评家不要搞创作,基本上是一个行业共识。学者偶尔写个小说,也不会被严肃对待,觉得那是玩票,不务正业。我为什么跨越这个禁忌?因为我是混沌的傻子啊,写了二十来年,才发觉自己不是提供答案的人,而是问问题的人。创作,就是提问,提无解之问。”

生于1971年的李静早就有当作家的理想,因此她上了北师大中文系。“刚进校门,就被告知中文系是培养批评家的,不是培养作家的,我就懵了,可是特听话,还真的老老实实向批评家的道路走去,直到憋不住的这一天”。

她的童年在压抑不安中度过,但最难熬的是青春期。“自卑得要命,以至于不能开口说出一句完整的话。”她害怕上学,害怕同学们漠然而陌生的目光与自己相撞。“每个早晨,通往学校的路就是去死的路。每天晚上,躺上床就松一口气:这一天总算活着熬完了,总算还有一个黑夜,让我不必面对那冰冷的校园。”现在想来,她觉得那是典型的青春期抑郁症。

24岁时,她认识了王小波,视他为精神上的兄长,对他的作品经常给予热烈的反馈。两年后的1997年,王小波的去世给她以极大的震动,她从漫长的梦魇中惊醒过来,重度抑郁竟一下子好了。

现在的她看起来平静、沉着,语气平缓,时有犀利之语,说到一些事情时声调激昂一小会。写完《大先生》后,她感觉跟鲁迅很熟很熟了,有时候忍不住数落他。

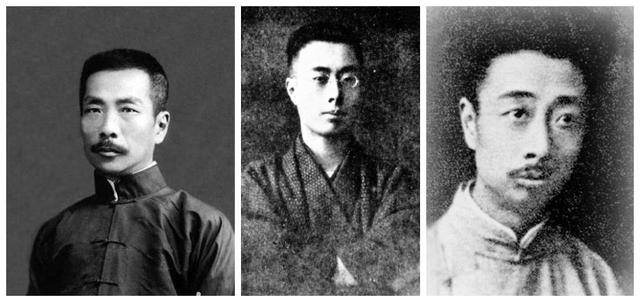

访谈:“我觉得鲁迅、周作人和胡适他们三个人都很了不起,都是很珍贵的财富,虽然都有各自的缺陷。他们不应该是非此即彼的关系。“”某种程度上,我觉得鲁迅其实是中国的基督。“

问:《大先生》这个话剧引起了不小的关注,有几场围绕它进行的读书会,陈丹青等也有评论,这在你意料之中吗?

李静:好像没有太吃惊。我有一半一半的预期。一半的预期是大家对鲁迅不感兴趣了,遇冷的话也比较正常。另外一半就是,这么多年每到有社会事件时,你一搜微博,好多人都在引用鲁迅,你每天都能在微博上找到谁又引用了鲁迅什么话来说现在的事,总是会有人不时地想起他来,他一直生机勃勃地在场。所以关于鲁迅的作品受到关注也不奇怪。

问:话剧对你的吸引力在哪?

李静:话剧的吸引力在于,它能直接和观众对话,直接作用于观众。作为剧作者,你的精神能量直接对观众产生影响,那种感觉是特别强烈的。同时,这是你和社会的一个对话,这种对话比较宏观。小说可以写特别微观的东西,戏剧的题材也可以是微观的,但有很强的公共性,会超越小我,让你自我扩展,不会活得特别小。它和书斋里的那种微妙的快乐不一样。

还有一种快乐,是体验和创造了某种精神养分的那种快乐。中国话剧一直缺少现代的精神性。前几天看了一部关于波兰戏剧导演康托的纪录片,发现他的舞台总是吵吵闹闹的,不停地在演奏欢快的音乐,同时舞台上发生着杀戮、死亡和弥撒。一般的闹剧是让人单纯地觉得好笑,他的闹剧是让你觉得既可笑又绝望,既有肆无忌惮的罪孽又有宗教的严肃性,这就是现代喜剧的双重性。

波兰的戏剧直接植根在基督教传统里,直接关注精神性问题,不会对搞笑题材、日常生活的鸡零狗碎作出就事论事的关注。虽然表面上会做日常生活题材,但探讨的是深刻的精神问题。我写《大先生》,很希望在精神探讨上能掘进一厘米。

问:你以前对王安忆的批评非常尖锐,现在怎么看她?

李静:看法没什么变化。我始终觉得一个好作家,会增进人的敏感和诗意,以及对人性腹地的理解,对强制性力量的叛逆。

问:王小波的去世怎么会让你的抑郁症一下子就好了呢,听起来有点奇怪。

李静:抑郁是因为把注意力都放在了自己身上,审判自己,对自己不满,但当有一个更重大的事件发生在外面,你就会忽略这个过于沉浸在琐屑和个人痛痒的私我,关注意义本身。

王小波的去世不是他个人的事,我把它看成一个精神事件。通过看清楚社会的文化机制如何对待一种珍贵的才能,如何制度化地抑制那种挑衅的才能,我突然认清社会的某种本质性的现实。这对我震动非常大。

当你发现非常尊敬的人突然从世界上消失,你会感到现实在你面前撕裂了一个口子,发现某个从前很抽象的大问题,真的与具体的你有关,你就会感到:应当把自己的生命,投入到直面这种有意义、有挑战的残酷问题上去,而不是屈从于某种无声而自感卑微的生命状态。

问:王小波后来对鲁迅的看法是怎么样的?

李静:王小波的一些用语,比如拿肉麻当有趣之类,都是从鲁迅那儿来的,他年轻时深受鲁迅的影响。但后来他认为鲁迅问题很大。许倬云先生是他的老师,许先生又是胡适的学生,彻底的自由主义者,他从这个角度,对鲁迅作出了新的审视。

问:你在剧中选取了周作人、胡适来跟鲁迅作理念上的对比。

李静:鲁迅是人道主义者,是要通过燃烧和奉献自己来救赎众生苦的一个人。周作人其实也是人道主义者,但更偏重个人主义。胡适是自由主义者。

周作人也同情弱势者,但他更看重自己的园地,当这种看重被剥夺的时候他就要誓死捍卫自己的园地——周作人不是有一本书叫《自己的园地》嘛。他强调文学不是要把人联合起来,文学是要人与人分离,就是说,文学使人更加面对自我的内心,更加能接受自我的孤独。他对于文学本质的理解更深刻。

周作人觉得知识者应该有一个自己的空间,有权利去做更加精英化的事情,当这种精英化的欲求和拯救众生相矛盾的时候,他是觉得知识者应该做知识者的事。他对个体的权利更看重——我是可以选择的,我不一定要把自己完全奉献出来,把自己完全奉献出来的后果可能是既把自己毁了,也对对方无益。你可能对阿Q一点好处都没有,但你自己也什么都做不了——周作人是这样的。

而鲁迅是一个热心肠,就是选择殉道奉献这样一条路,和左翼联合。鲁迅对周作人和胡适的路都是不认可的,我觉得他的这种不认可表明了他自身的一个限度,一种可以同情理解的思想短板。

我觉得他们三个人都很了不起,都是很珍贵的财富,虽然都有各自的缺陷——胡适也有缺陷,他不得不和权力合作,和蒋介石若即若离。我觉得他们不应该是非此即彼的关系。现在知识分子仍在争:是选择鲁迅还是选择胡适,或是站在周作人一边的,就要否定鲁迅,这还是一种独断论。

问:《大先生》中的鲁迅几乎有基督的色彩,我的感觉对吗?

李静:对,某种程度上,我觉得他其实是中国的基督。但他的理想是在地上建立天国,他不相信有来世有灵魂有永生,不相信天堂,他就希望在现世,苦人得酬报,大家不隔膜相互关心,众生平等,他希望这些统统在人间实现。所以他就很着急、很现实地去寻找他的合作者、同路人。

他说过,“没一处没有地主,没一处没有驱逐和牢笼,没一处没有皮面的笑容”,他觉得任何地方都有争权夺利、划地而治,他特别讨厌压迫、人和人的不平等,他最恨的就是统治和被统治、奴役和被奴役的关系。

在剧中,我让他说出:“所有流泪的人都在那儿得到了安慰”,这是他的仁慈、他的理想。你可以用基督来比喻,也可以用地藏菩萨来比喻。地藏菩萨的誓言是“地狱未空,誓不成佛”,鲁迅是有这种情怀的。

问:最后一段鲁迅的独白里有一句,“损着别人的牙眼,却反对报复,主张宽容者,万勿和他接近”,很眼熟。

李静:这是他的原话,在他的《死》一文里叮嘱他妻儿的。好多自由主义者特别反对他这个观点,但你要看这个观点表达和针对的是什么。它针对的是弱者没有话语权的情况。强权占有绝对优势,你弱者被欺凌了,还不能反抗,还要你弱者来宽容强者犯下的罪孽,那不就是损着别人的牙眼——牙漏了有个眼那得多疼,还继续损害那个牙眼——还让对方宽容,告诉他别嫌我把你的牙眼弄得更疼哦。

他反对的是这种奴才哲学。有人说过民主不是求来的等来的,而是自己头破血流争来的。宽容的前提是犯罪者要低头认罪,他不认罪你还宽容他,那叫怯懦,对恶的纵容。

问:“你可以捧着别人的眼泪,但不可以牺牲自由”,你将鲁迅的自我反思走到了这一步。

李静:其实他自己也是这样的,他并没有完全牺牲他的自由,他做不到,一到要被吞了的时候,他就赶紧走了。他加入左翼完全是出于个人情感出于爱,出于对青年之血的怜惜,但你让我玩计谋我可不愿意。他后来跟左翼也闹掰了。他完全是感情性的,他还是以个人意志行走的自由魂。

问:他真是好矛盾的一个人。

李静:天秤座嘛,晃来晃去。

问:你最后的反思其实是和周作人、胡适接近了啊。

李静:是有一些,他们三个的元素都有一些。鲁迅对我来说是情感、审美和道德的力量,不太是思想的。虽然他对生活世相、国民性看得很透,但一涉及政治就挺晕的,尤其对个体自由,他觉得这个并不重要,平等最重要。其实是自由优先才行。

他觉得自由优先太冷漠了,一说自由他就觉得是贵族的、高高在上的、不顾他人死活的,他受不了那种冷。但没有一点冷,文化全部会被毁掉。他自己也是靠强大的冷静,创作了精粹的文本。鲁迅的伟大之处在于他才华旺盛却不爱惜自己的才华,接地气,快意恩仇。林语堂和周作人说他见啥斗啥,睚眦必报,有部分道理。却不说他同时又慷慨豪奢,大爱淋漓。

问:想想鲁迅这个人真是蛮丰富的。

李静:鲁迅做过好多婆婆妈妈的事,比如他对待徐梵澄。徐梵澄有天才,也有点怪癖,不知道为何,他写的文章,一定要鲁迅抄一遍再投给报社,原稿一定还给他。鲁迅就满足他,有时候是自己抄,有时候是许广平抄。徐去德国留学,鲁迅托他带一些中国画本给德国朋友,两年后他从德国回来又把这些东西带回来了,说我觉得这些东西给他们挺可惜的,鲁迅无语。

后来二人不来往了,但徐梵澄终生感念鲁迅对他的好。先生逝世五十周年时,他写的文章里有这样的句子:“每一怀念那一伟大人格,往往生起愤懑。我觉得纵使现在树立若干铜像或石像,建筑若干纪念馆之类,皆不足以补偿那惨淡奋斗的平生。简直一团固结的悲凉,凝冻在胸中而难灭……”“惨淡奋斗的平生”,这个词真确切啊。

本文首刊于法治周末

评论