我讨厌在开车的时候被尾随。有一次,我跟后方的一辆车辆杠上了,我们的车速都很快,有那么几个瞬间两辆车几乎都快撞上了。鏖斗数分钟后,我放慢车速让后方车辆开走了。回想起这件事,我觉得当时的自己绝对是魔怔了。在现实生活中,我绝不可能做出这样越轨的危险行为。

但这样的情况不仅发生在我身上。为什么我们一开车就会变成混蛋?我指的不仅仅是暴怒和情绪失控。当我们坐在车子里的时候,我们总是会做出一些不符合社会规范的事。我们占道、偷占停车位、忘记打转向灯、看到“停”的标志也视若无睹一往无前。我们总是会做出一些充满攻击性且危险的行为,这些触目惊心的行为将我们以及我们身边的其他人置于危险的境地。

出现这样的情况部分原因在于,车内环境是一个次级社会,它处于公域和私域之间。“当我们坐在车里的时候,我们感觉好像没人认识我们,”维拉诺瓦大学(Villanova University)社会心理学家艾丽卡·斯劳特(Erica Slotter)说,“这种匿名的感觉有时就意味着我们会做出一些在其他情况不会做的行为,因为我们可能不用为此承担太多责任。”

它关涉到“去个性化”这一心理学现象。“去个性化”最初是由麻省理工学院社会心理学家利昂·费斯廷格(Leon Festinger)在上世纪50年初提出的。在实验中,费斯廷格发现当人们成为群体的一部分时,他们会倾向于消解自己的个性。然而,当其他人加入另一群体时,他们也倾向于对这部分人进行非人格化。这种心理驱散了我们内在的约束和禁忌,同时也让我们对他人缺乏同情心。

当驾车上路后,我们再也看不到一个个具象的他人,而只看到了一辆辆的车或者无尽的车流。这连同心中的那份匿名感让我们觉得我们不用为自己的行为负责。它让我们摆脱了负罪感,让我们可以无所顾忌地做出与社会以及个人价值观相左的行为。

“当我们感到自己隐去了身份,我们抛却了心中那把道德尺,因此更可能做坏事,”斯劳特告诉Gizmodo,“同时在这些情境中,我们会觉得遭到报复的风险也很小,也就是说我们做坏事的成本很小。”

驾车放大了我们对于同一群体/不同群体的感知。作为社会动物,我们喜欢把事物——包括人——归入不同的分组。我们所属的那个群体——无论是坐在我们车内的他人,还是一队同一类型的车辆,抑或是拥塞在同一车道上的车辆——被我们认定为同一群体,我们倾向于照顾和偏爱同一群体里的人和事物。相对的,我们不属于的群体,或者是我们不想成为的群体,被称为不同群体,我们通常对不同群体的人和事物持不信任的态度。我们脑颅内的化学物质是产生这些冲动的部分原因所在。催产素能够增强你对同一群体的信任,但同时它也能让你对不同群体的成员生发出相反的感觉。

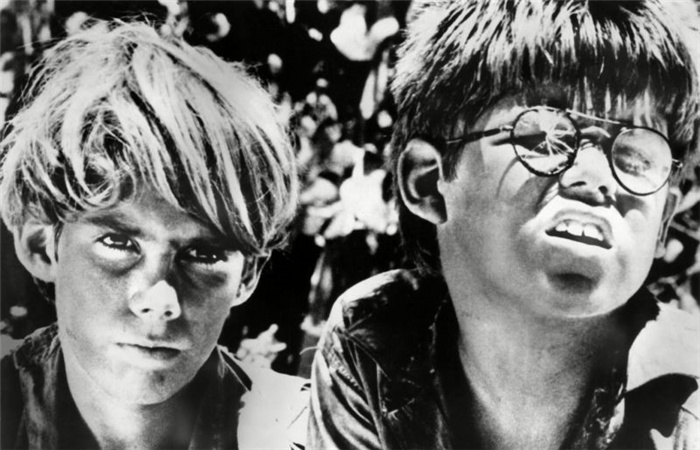

社会心理学家薛立福(Muzafer Sherif )在上世纪50年代的一个著名研究中聚焦了这一现象。在罗伯斯山洞实验中,薛立福召集了12名12岁的男孩,将他们等量且随机地分到两组中。在短暂的互相磨合后,他告诉男孩们,他们将和另一组男孩开展一项体育竞赛。随着时间的推移,两组男孩之间发生了口角甚至演变为肢体冲突,研究人员只能将他们重新隔离开来。

后来,男孩们在接受研究人员采访时,极尽溢美之词赞赏了自己的团队,但是却对另一个团队恶言相向。薛立福的表明,不同群体之间的冲突能够在很短的时间内爆发,即使这样的群体之分是随机安排的。

群体之间的竞争能够触发偏见和侮辱行为。具体到驾车上,当我们被红灯拦截四次后,我们感到轮到我们前行了,或者当我们在变道的时候觉得我们应该获得一个开放的前后空间,甚至是那些我们所理解的那些有关安全、礼让驾驶的基本共识,无不反映了同一群体/不同群体之间的“竞争”。当我们在驾车的时候,我们总是不自觉地将自己放置到竞争环境中去,而不是相互合作。

斯劳特认为,薛立福和其他研究人员成功地创造出了不同群体,“即使在实验环境中并不存在的天然群体之分”。因此,如果我们自己驾驶的是普锐斯,那么其他的普锐斯汽车就会给我们一种归属感,而卡车则成了不同群体,“当我们行驶在高速路上,我们可能会对卡车司机做出更加激烈、愤怒的反应,这就变得合乎情理了,”他说。

驾车毫无疑问是我们在日常生活中做的最危险的事(在美国,每年有将近34000人死于交通事故),因此当一个不负责任的驾驶员危及我们的生命时,我们自然会觉得受到了威胁。问题就出在愤怒将转变成挑衅行为——一种蓄意伤害他人的行为。

美国国家公路交通安全管理局提供的数据显示,66%的交通事故由攻击性驾驶造成,此外,19岁以下的男性成为马路杀手的可能性最大。

国家公路交通安全管理局数据还显示,由情绪失控的驾驶员导致的致命交通事故数量在过去10年中翻了10倍。《华盛顿邮报》开展的一项研究显示出,在华盛顿地区,感觉“自己在驾车时无法控制情绪”的司机数量从2012年的6%增长到了2010年的12%。比例上升的原因可能在于,我们在驾车的时间变得越来越长。

加拿大成瘾与精神健康中心(Canadian Centre for Addiction and Mental Health)的克里斯汀·威肯斯(Christine Wickens)表示,最让驾车者头疼的行为包括超车(最受指摘的行为)、超速、恶意挑衅、追尾、占道、不打转向灯以及急刹车。

几年前,科罗拉多州立大学心理学教授杰瑞·迪芬巴赫(Jerry Deffenbacher)开展了一项分析愤怒驾驶员心理的研究。他发现那些易怒的驾驶员表现出这样的特征:

- 采取敌对、攻击性的思维模式,对其他驾驶者通常抱有批判的、不信任的态度

- 上路后更愿意冒风险,总是开得很快,频繁地变道、追尾,还会在黄灯时飞速驶过十字路口

- 很容易生气,并且行为更具攻击性,总是会朝着其他司机大声咒骂、愤怒地按喇叭

- 事故频次是其他司机的两倍,发生意外的可能性和得到超速罚单的几率也要高得多

迪芬巴赫解释道,对于那些易怒的司机来说,情绪失控是分分钟的事,“马路上各种原因都会让他怒不可遏,”挑衅行为“让人感到沮丧也会引发一些问题——他们如何应对挑衅行为将取决于他们有多生气。”

自控是一种矜贵的能力,而驾驶无疑考验着我们自我克制的能力。佛罗里达州立大学心理学家罗伊·鲍迈斯特(Roy Baumeister)将自控力比喻成为驱动汽车前行的汽油。我们通过它来控制我们的思想、内心的冲动和感情,但长途漫漫,汽油也总有用尽之时,更何况是自控力。

当我们的意志力用尽了,我们会进入“决策疲劳状态”,这种消极的精神状态会导致自控力的下降。斯劳特表示,决策疲劳状态使我们无法战胜盲目的冲动,最终导致我们做出攻击性行为。这也就解释了为什么我们在早高峰时对于其他的驾驶员态度要更友善一些,而到了晚高峰时则显得更加易怒。

应用理性中心主席茱莉娅·佳乐弗(Julia Galef)也认为,当我们在驾车时,我们的“高阶”思维总是会妥协。

“绝大部分理性决定都涉及到“再三斟酌”——它能帮助我们反思自己最初的本能反应,然后告诉我们自己,‘等等,这么做对吗?’”她说,“推翻原有决定一般是由前额皮质做出的,有时也被成为‘2号系统’思维,区别于我们‘1号系统’思维,亦即直觉思维。”

佳乐弗还提到了耶鲁大学社会心理学教授约翰·巴奇(John Bargh)的研究成果。巴奇将认知过程分成了两大类型。我们使用1号系统来感知意识、效率和可控性。但是当我们使用2号系统的时候,我们会变得更加理性,我们思维切换到了大脑的逻辑部门。不幸的是,2号系统思维对于认知能力的需求更高。它运作起来很慢并且井然有序。因此当我们感到沮丧或者伤心的时候,依靠原始冲动会让我们感到更加轻松。在危机四伏的环境下使用基于规则的理性思考模式——人类掌握这种认知方式的时间并不悠久——它需要更多的精力、时间和注意力。“再三斟酌”总是说易行难。

“推翻已有决定需要做出一些努力,通常当我们无法集中注意力,情感上焦虑万分的时候,我们最不可能三思而行,”佳乐弗告诉Gizmodo,“开车就属于上述的这种情况——我们需要同时注意很多东西,观察路面情况,检查后视镜,留意车速,还要想着我们是否会迟到。如果同时我们还很紧张——想着会不会迟到,或者会不会被其他的驾驶者赶超——你会发现想要三思而行实在是太难了。”

但这并不意味着绝无实现的可能。当我们发现自己处于一个冷静、专注的状态时,便可以这样看待这个问题:“我们不会总开在慢车道上,而且比预期晚到商场10分钟也不是什么大问题,再说了,诅咒别人也于事无补嘛,”佳乐弗说。

我们还可以采用“执行意图”这种方式——这种方法的关键在于将我们的意图转化成“条件假设句”。我们可以在复杂场景中使用这些条件假设句,以此来锤炼我们的自控能力。举例而言:“如果我被尾随了,那么我会变道让后面的车辆先通过,”或者,“如果我不想要得到那么多的超速罚单,那么我应该时刻留心时速限制。”

格里菲斯大学心理学家梅根·奥滕(Megan Oaten)研究发现,我们能够提升自控力,随着时间的推移,我们的自控力可以变得越来越强,只要我们有意识地进行自我训练。我们可以在两周的时间里尽可能多地使用非优势手,或者在很长一段时间里使用正式英语(不使用俗语、注意语法、规避缩写),我们的自控能力将得到显著的提升。

心理学家马克·穆拉文(Mark Muraven)发现,当人们被告知他们的努力将有益于他人时,即使是意志力薄弱的人也能够在自控力测试上拥有良好的表现。因此我们能够加强我们的意志力,当我们坐在车上,我们要时刻提醒自己,冷静礼让驾车,才能确保自己和其他乘客的安全。

当车行至路口,红绿灯跳转为红灯时,我们中很多人都会感到不耐烦。在这样的时刻,我们必须提醒自己,为超出我们可控范围的事而感到烦忧并非明智之举。我们也同样有必要认真计算一下我们感觉浪费了的时间,无论是在等红灯或者是被一辆慢速的摩托车挡住了前行的道路。事实上,它们可能只浪费了我们一分钟或者两分钟。

如果上述建议不奏效,斯劳特建议那些仍被愤怒情绪困扰或者难以抑制内心冲动的驾驶者咨询一下专业的精神健康医生。如果你不能控制自己,特别是在开车的时候,你必须为你自己和你周围的所有人考虑,前去寻求专业的帮助。

(翻译:韩宏)

· · · · · · · · · · ·

想要获取更多有意思的内容,请移步界面网站首页(http://www.jiemian.com/),并在微博上和我们互动,调戏萌萌哒歪楼菌→【歪楼-Viral】(请猛戳这里)。

你也可以关注乐趣频道的微信公众号【歪楼】:esay1414

评论