“所有漂泊的人生都梦想着平静、童年、杜鹃花,

正如所有平静的人生都幻想伏特加、乐队和醉生梦死。”

——弗朗西斯·萨冈

去影院看了《七月与安生》,我不是安妮宝贝那一卦的,却意外被这部电影触动。曾国祥导演、陈可辛监制让电影跳出了原著过于片面、狭隘的情爱故事,而赋予了更辽阔、深刻的意义。有人说这部电影有陈可辛以往电影的痕迹,正如难以超越的《甜蜜蜜》,爱情变故背后是一整个大时代人心的微妙动荡与无言伤痛。

《七月与安生》同样,两个女生想要依靠彼此打破沉闷的命运,探寻所谓的意义,这背后,是每个人在看似太平盛世里内心的颠沛流离。

这大概是少见的把女性真正作为主体的国产青春片,女性不再是依附男性,依靠感情的点缀,不再是流于套路的性格单一、面目模糊的玩偶。片中唯一男主“家明”才是推动故事发展的木偶而已,他是谁,他什么性格,已经不再重要。

对于安妮宝贝作品中人物的矫情和作,女主出色的表演反而让这些特点变得可爱,其实哪个女生不作呢?或许,这就是安妮宝贝的女性主义,也是我们该包容的各种摇曳多姿的个性。

重要的是,这对双生花,在彼此命运观照、彼此探索中,得到了真正的自我与存在。正如安妮宝贝写的:

“想在彼此的灵魂里寻找一条通往世界的途径。而这个进入的切口,只能是给予彼此的爱。我们在信里写,我爱你。就像对这个尚未展开旅途的世界说,我要出发。这种感情,现在看来,其实已经如同一场初恋。”

其实我们每个人,都是七月与安生。时而七月,时而安生,所以歌唱有时,迷惘有时。

假如你是七月

七月不是夏天,安生也并不安生。

故事里的林七月生长在家境良好、父母感情和睦的家庭,成长环境造就了她乖乖女的性格。在那个人们生活殷实安稳的苏北小城,女孩子的成长轨迹早已被设定——读书,上学,恋爱,找工作,结婚,生子,容不得你有半点的拖沓和疑虑,28岁就已经是婚嫁大限。

这固然是90年代的故事,但在现在国内除了一线城市的大多数地方,情况仍然大体如此。女孩子出嫁之前很难有机会体验在外独自居住、独自生活,都是要被人说闲话的。你还想到处环游世界?父母就会劝你:“哎呀,你有了老公,有了孩子,想去哪儿就去哪儿玩儿呀,时间多的是.......”

当然你也知道,结了婚生了小孩,除了中间得空度蜜月,孩子出生后就是无止境的在家带孩子,如果你要撇下孩子出门浪,还要被公婆冠上不贤惠的名号。

故事里的林七月,学习成绩优异,长相美貌,但给安生写信时却一直表露出自己根本不知道自己对什么感兴趣,日子好无聊云云。

虽然是无聊,她终究没有踏出外面的世界看一看,也希望掐断男朋友留在大城市的念想。因为只有回归这个小地方,爱情才是牢固的。有时候我们也需要承认,那种家庭和睦、其乐融融的景象真的是很诱人的。

不然多少的女孩,甚至女星舒淇都讲过:“我要在25岁结婚”?每个人心里都有对岁月静好的渴望,只是安宁多属于历经不安宁的灵魂,不在红尘里滚一圈又怎么懂得岁月静好的真正含义?

所以安生是她生命中唯一的一道光亮,是她借来看世界的人,如果没有安生,她只会这样平静的生活,平静的死去,连挣扎的半点勇气都没有。

那些看起来养尊处优、傻白甜的乖乖女们,内心藏着你看不见的绝望。大多数人都生活在平静的绝望之中。在安生身上,七月看到了自己人生的另外一种可能,不过父母给自己设定好的人生又怎样?

所以七月策划了一场家明的逃婚,“只有这样。我才有理由逃走。”

这一次,换她剪了短发,利落地上路。母亲在她出发之前对她说:“其实不安稳的人生未必会不幸福,只是太辛苦,妈妈不愿意你太辛苦。可其实你也辛苦。女人走什么路不辛苦呢。”

其实这个“女孩子”应该换成所有人,每个人,无论走哪条路都会辛苦。叔本华早已知悉人性的真相“得不到是痛苦,得到了是空虚。”乖乖按照世俗的要求,困在原地,结婚生子,做着一份稳定工作,你要面对内心的波澜,尤其还是对于能力出众的人,很难按捺自己看世界的心;去闯世界,就要面对外面陌生环境的冲撞和考验,不历练一颗强大的心难以存活,况且还要面对远离家乡、父母变老等等的愧疚和折磨.......

但是生而为人,对不起,这就是人生。

假如你是安生

“好女孩上天堂,坏女孩走四方。”

安生从小生活在破碎的家庭,父亲早逝,母亲性格乖戾且不顾家,这一切都造就了她缺爱、缺乏安全感、特立独行、乖张叛逆的个性。所以她注定要离开让她窒息的一切,走上流浪的路。

于是没钱没背景的她和男友一起去北漂,做各种工作,包括在夜店里和人拼酒赚钱,流浪一个又一个肩膀,一份又一份工作,今天苍茫草原,明天海上邮轮。安生把活到27岁就死去当作信仰,她以为live fast, die young才是最酷的生活方式。她夹着烟,喝着酒,红肿着眼睛,就这么熬过一次次的背叛和潦倒,她是闯荡江湖的豪气女子,却又无数次想停下来,渴望一个家。就像她说的:“也许是老了吧,没有想和陌生人瞎聊的欲望了。”

所以当七月写信诉说自己生活死水一潭般的无聊时,安生对她说:“世界上根本没那么多有趣的人,他们都是装的。”

安生在前半生穷尽所有可能,感觉自己已经走到世界尽头,所以后来会心甘情愿回归平凡生活,嫁给一个眉目温和的男人,从此洗手做羹汤。

你不要失望,荡气回肠是为了最美的平凡。

安生只是一个极端的例子,她探索世界的模式并非值得赞赏,但在她身上,很多离开家乡、在大城市独自打拼生活的女生都能多多少少有共鸣。一方面扛下所有的苦,自觉承担命运,却也会在脆弱时候希望遇到某人就此安定,发出”我亦飘零久“的悲叹。

但在答案来临之前,她们仍然选择在路上,为了人生的一点不一样,为了尽力活出自己的一点微光。虽然最后也许你发现我们不过是完成了普通的生活,但就是那些亲自活出来的路,称得上独一无二,让人无怨无悔。

要永远直面生活,然后接受它

《七月与安生》的故事让我想起了另一部电影——《时时刻刻》。那是不同时代的三个女人命运相互比照、灵魂共通的故事。英国作家弗吉尼亚·伍尔夫、二战末期生活在洛杉矶相夫教子的家庭主妇、纽约90年代的新女性。

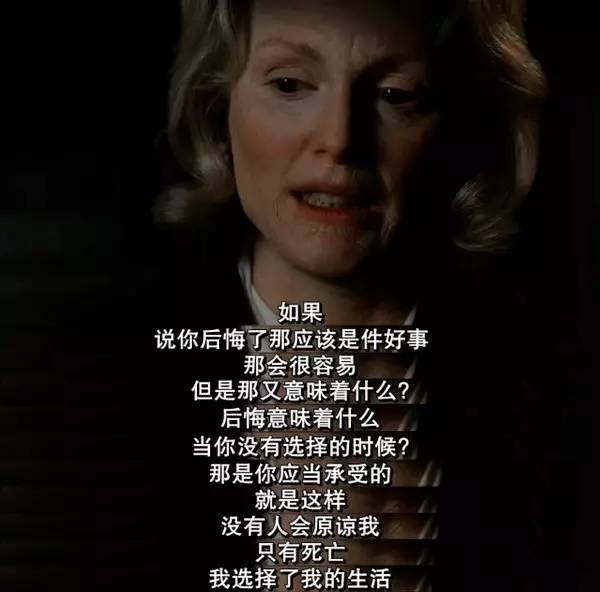

尽管都面对着日复一日的庸俗琐碎人生,三个女主心里却依然有梦想活着,在人生暗淡的底子上闪着幽光。对于伍尔夫来说,丈夫为了避免她再一次精神病发而带她回乡下写作是一种折磨,她渴望回到动荡喧嚣的伦敦,那里有她热爱的世俗生活,给她神经质般的灵感,尽管这可能导致她再一次病发死亡。面对在安全生活中的无尽沉沦,她选择了结束生命。

“只有我,我,才最清楚我想要什么,这是我的选择,作为一个人的选择。”

而那个洛杉矶的家庭主妇就像七月一样,生活在平静的绝望之中。她比七月还难做出改变,因为她已经有了丈夫和孩子。在那个保守年代,身处看似身处在美满幸福的家庭生活中,她却难以摆脱脑海中追求另一种人生可能的声音。

当承担不了自己的人生,她想过去死一了百了。躺在陌生的旅馆陌生的床上,她想象水流漫过躯体,那一刻,她意识到自己爱自己比爱家庭多,意识到在生与死之间,她仍然要选择生。

于是她逃到加拿大,隐姓埋名去做了一名图书管理员。也没什么惊天动地、了不起的作为,可是这是她要的人生。她终于在不安与未知中,获得了安宁。

也许人最大的抑郁是不能成为自己的无力。

所以《时时刻刻》被誉为女性主义经典之作,虽然其中故事还是过于极端,但让人看到那些曾经沉默的、顺从的女性,如果你仔细探究,在那无声无息之间,有着复杂如谜的灵魂。爱情、家庭、世俗都不能填满心中的空缺,有些路,只有一个人走。

所以才有了片尾那一段:

“亲爱的雷纳德,要直面人生,永远只面人生,了解它的真谛,永远的了解,爱它的本质,然后,放弃它。”

——维吉妮娅 伍尔夫

活成什么样子都好,只要不活得混沌

想起那句话,“你可以活得好,你也可以活得坏,但你不能活得混沌。”从古至今,多数女人活得一直很混沌,做家庭主妇心有不甘,漂泊闯荡四方又心有余悸,做着事业型女人又要感慨还是早早嫁人好,独立潇洒又感慨自己无枝可依.......真是不知道怎样才能满足。

窦靖童为《七月与安生》唱了片尾曲,她有一段采访我很赞同:

人生没有绝对对错的选择,只是选择了,就要承担。在时间的单向列车上,谁也不能脚踏两条河流。很多时候是非A即B的选择,你选择了流浪,就暂时放弃了安稳的路线;但你既然选择安稳,也并非就不能得到乐趣。不然你看美国的家政女王玛莎·斯图尔特不照样在家务活中发现一个新世界?

七月与安生,都是每个人的两面,是每个人不同时期的不同状态。“我先于你的流浪,必将先于你的安定。”没有人能一直流浪,在漂泊的心态里过一生;也没有人能甘于一直活在框框里的人生。但是在当下,如果你想去流浪,那就去流浪,总有一天,你会在风暴中得到安详。

而最后归于平静的我们,正因为曾经流浪,更懂得了人生此时此地的由来和所向。谁不是一面看对岸盛放的烟火,一面安心生活的呢。

每个青春期手足无措的我们,面对世界这个巨大的游乐场,无限惊喜无限惶恐无限心酸,跌跌撞撞自己摸索,也都曾通过投靠对方、伤害对方获得成长,仿佛只有这样残酷用力,才能作为存在这世上的明证。

致我生命中每一个七月,每一个安生,无论你现在在或不在。

人生到处知何是,应似飞鸿踏雪泥。

评论