移民问题在美国政坛引发争论已非近事,然而随着特朗普赢得大选即将入主白宫,这位素来对拉丁裔、穆斯林等移民群体态度强硬的新任总统将采取怎样的移民政策引起了广泛关注。据《华盛顿邮报》11月21日报道,特朗普过度团队成员、堪萨斯州务卿克里斯·科巴赫(Kris Kobach)在一张新闻照片中意外泄漏了自己的移民政策计划,其中提议对高危人群进行监控和“极端审查”、延伸美国和墨西哥边境的隔离墙,并对非法移民采取强硬措施。

身处现代社会的我们当然已经将国家控制边境和外籍人口流动视作理所当然,然而值得注意的是,在欧洲移民发现美国的头150年中,没有任何法律规定决定谁有权利进入或留在这片土地;自美利坚合众国在1776年成立的头150年中,这个全新的国家仰赖移民拉动经济发展——欧洲与美国之间的劳动人口自由流动对美国(特别是东北部和中西部)的经济繁荣起到了至关重要的作用。

直到1848年的加州淘金热吸引了大批华人移民前往美国,关于控制移民的讨论才第一次大范围出现。1882年5月6日,美国国会通过了《排华法案》(The Chinese Exclusion Act),在10年内禁止华人劳工进入美国(不包括商人、教师、学生、旅行者和外交人员),并禁止所有华人移民入籍美国。

种族主义论调以一种近乎赤裸裸的方式长期贯穿美国的移民政策史,而《排华法案》无疑是其中最重要的一个节点:它不仅是美国第一部大范围限制移民的法案,还是第一部根据种族和社会阶级限制移民群体的法案。明尼苏达大学历史系教授Erika Lee在《排华案例:种族、移民和美国把关,1882年-1924年》(The Chinese Exclusion Example: Race, Immigration, and American Gatekeeping, 1882-1924)一文中指出,《排华法案》甚至间接塑造了美国20世纪基于种族的移民政策,永远地改变了美国和移民之间的关系:

“排华运动引发了一种‘把关’(gatekeeping)的意识形态、政治、法律和文化,它们改变了美国人看待种族、移民和美国移民国家身份的方式。它不仅合法化而且加强了限制、排除和驱赶‘不合需要’、不受欢迎的移民。它将华人移民——被种族、阶级和性别关系标示为最不合需要的移民群体——视作一种标尺,用来衡量其他移民群体的吸引力(以及‘白人程度’)。”

而所有在一百多年前针对华人群体的恶意,在接下来的时光中反复出现,蔓延到其他群体身上,其后续影响甚至延续至今。

被焚毁的市场大街中国城

从1860年代开始,加利福尼亚州圣何塞市就是华人移民群体的聚集中心。1866年,三位中国商人租下了位于市中心市场大街(Market Street)和圣费南多大街(San Fernando Street)交接处的一号地块,很快地,这里就因越来越多的华人创业者前来租房、开店而被冠名为“市场大街中国城”(the Market Street Chinatown)。

鼎盛时期的市场大街中国城曾聚集了1000多名华人移民,包括商人及其家属和成年男性劳工;这里也是2000余名居住在附近的华人移民的文化和经济中心——他们大多为成年男子,在遍布于圣克拉拉县及附近区域的农业、工业、矿业和家政服务领域工作。

很大程度上来说,这里也是华人移民们抱团自保、躲避种族暴力的堡垒。自1870年代开始,加州的政客与活动家第一次开始讨论“关闭美国的大门”,华人移民就是首个需要被驱逐的对象。在1876年的听证会上,旧金山律师H. N. Clement用糅合了种族差异、“关闭大门”隐喻和国家主权的言辞来论证排华的合理性。“我们是否有权利向一个国家关闭大门,同时向其他国家敞开大门?高加索人(即白人)是否比蒙古人更理应占据这个国家?”他问。

对于这两个问题他坚定地给出了“是”的答案。Clement认为,每个国家最基本的权利就是自保,而华人移民问题无异于美国未来的生死存亡之战。“一个国家为了保护自己免于危险威胁、与可能带来毁灭的事物保持距离有权利做任何事,”他继续说道,“我们有充分的权利告诉那些来自亚洲的半开化的人们,‘你们压根就不应该来这里’。”

Clement口中的“危险威胁”、“带来毁灭的事物”归根结底是市场竞争下的经济冲突。淘金热后,大量华工进入林场、农场和牧场工作,和白人劳工相比,华工勤奋刻苦,在有限的市场和激烈的竞争中迅速胜出,并因此遭来忌恨。1870年代,美国面临严重的经济危机,吃苦耐劳的华人遂成为替罪羊,遭受美国种族主义者、失业人员和欧洲移民的共同排挤。

到了1880年代,排华声浪席卷了整个美国西部。1882年,美国国会通过《排华法案》,将已经声势浩大的反华运动进一步合法化,全美诸多中国城都遭受了清洗。在圣何塞市,骚扰和反华条令不断增加,直到1886年2月该市举办了全州首个反华大会。1887年3月,圣何塞市长与市议会发布政令宣布市场大街中国城是一个公害。同年5月4日,针对华人的敌意升级至顶峰,市场大街中国城被纵火焚毁。

美国特拉华大学教授琼·菲尔泽(Jean Pfaelzer)在《驱逐:被遗忘的美国排华战争》一书中这样描述19世纪末至20世纪初华人移民的悲惨境遇:

“他们被逐出家园,被暴力驱赶,被塞上火车、轮船、木筏,被迫离开城镇,甚至被杀害。他们被驱逐,从太平洋海滨被赶到落基山脉,从西雅图被赶到波特兰,从克拉马斯河滨的栅屋被赶进希斯基尤山里,途径干旱的中央山谷南下洛杉矶的黑山谷。从1850年到1906年,爆发了近200次驱赶华人的事件,其唯一的目的是驱逐旅美的所有华人。”

1889年,美国最高法院将华人移民形容为“大批向我们蜂拥而至的人群”、“一个与我们迥异的种族……对(美国的)和平与安全带来危险”。最高法院由此认可了联邦政府驱逐华人的权利,并为移民限制和驱逐打下了宪法基础。

1902年,《排华法案》的期限被无限期延长。

“保护美国工人免于与苦力们进行灾难性且有损尊严的竞争”

排华运动最为深远的后果是美国建立了“把关”意识形态、政治和机构,并提供了一种强大的理论框架来理解并种族化其他有威胁性的、不受欢迎的及不合需要的异邦人士。当华人被驱逐后,限制或驱逐其他移民群体的呼声很快响起,而在之后的驱逐运动中运用的话语和策略可谓与排华运动一脉相承。

面对来自亚洲、墨西哥、南欧和东欧的“新”移民们,本土主义者们一次又一次地使用排华运动中形成的论调来加强这些群体的种族色彩。在很多方面,被视为最不合需要的异邦人的华人移民成为了衡量其他移民吸引力的范本。

排华之后,西海岸的美国人对其他亚洲移民开始心生戒备,特别是来自日本、朝鲜半岛和印度的移民。加州人将这些新移民称为另一次“东方入侵”(Oriental invasion),旧金山的报纸呼吁读者“再次挺身而出,为了白人种族在太平洋沿岸的地位而战”。与之前的华人一样,这些移民也因为自己的种族和劳动而被视作威胁。

日本人尤其令美国人担惊受怕,因为他们在农业领域成就斐然,且喜欢留在美国成家立业。旧金山的报纸充斥着诸如“亚洲移民的新阶段”、“日本人正在取代中国人”之类的标题,关于日本人是无法同化的、可被剥削的廉价劳动力的观点也甚嚣尘上。另外,美国人认为日本人比中国人更加“狡猾无耻”、“蛮勇好斗”,所以更加“令人讨厌”。

在旧金山引领1870年代排华运动的工党领袖Denis Kearney在1892年公开表示日本移民正在“败坏和挫伤我们的国内劳动市场”。“日本佬必须离开!”他的演讲以这句话为结尾,这和他在1870年代喊出的“中国佬必须离开”如出一辙。

相对而言人数较少的印度移民也感受到了本土主义者的熊熊怒火,他们亦被称为美国“最令人讨厌的东方人”。为了应对这一“新威胁”,总部设在旧金山的“日本-朝鲜驱逐联盟”(Japanese-Korean Exclusion League)于1905年更名为“亚洲人驱逐联盟”(Asiatic Exclusion League)。报纸媒体纷纷抱怨“印度教部落”(Hindu Hordes)入侵美国,印度人被认为是“肮脏的、身染疾病的”、“移民中最糟糕的一种……无法成为公民……对美国人来说完全陌生”。

在亚洲移民被驱逐后,长期被视为低等种族的墨西哥移民成为了农业劳动力的替代品。尽管在1920年代墨西哥移民受到了美国农业与工业雇主的保护,他们仍然不可避免地成为种族本土主义者的长期打击目标,而许多针对他们的言论几乎完全是排华运动的翻版。和华人移民一样,墨西哥移民同样在两件事上被认为与美国格格不入:他们的种族低下、无法融入美国民族。当华人被认为是生理低等的异教徒、无法融入英美世界时,墨西哥人被蔑称为西班牙人和印度人的“混血种族”。随着墨西哥移民的增加,这种对便宜的外来劳工的恐惧再一次升腾起来。

紧接着,部分同属“白人种族”的欧洲移民也不可幸免地成为种族本土主义的牺牲品。因为美国白人与欧洲移民在外表上难以分辨,种族本土主义者们“创造”了一些种族差异。波士顿市的公知们——哈佛大学古生物学兼地质学教授纳撒尼尔·沙勒(Nathaniel Shaler)、马萨诸塞州联邦参议员亨利·卡伯特·洛奇(Henry Cabot Lodge)和统计学家弗朗西斯·沃克(Francis Walker)——都大力宣传南欧人和东欧人是较为低下的种族、是美国的威胁。1894年,一个名为“移民限制联盟”(Immigration Restriction League)的本土主义团体在波士顿宣告成立。

本土主义者将这些来自欧洲的“新”移民与亚洲移民直接对应起来。南欧人和东欧人都被认为比盎格鲁-撒克逊人更为低级,而这些廉价劳动力也威胁到了本土出生的美国白人劳工。意大利人被戏称为“欧洲的中国人”,法裔加拿大人则被比作“东部诸州的中国人”。1884年,民主党在自己的宣传手册中回顾了排华运动的巨大成功,并宣称:

“我们有必要保护太平洋沿岸诸州的美国工人免于与苦力们进行灾难性且有损尊严的竞争,应该将(与排华运动)同样的论据以同等的力度与迫切落实到如何应对来自南欧的贫民劳工入境问题上。”

19世纪美国人的排外情绪大部分还是针对亚洲移民,但到了1920年代,美国已不再仰赖欧洲劳动力的大规模输入来推动经济增长了:技术进步降低了劳动力的需求,而本土主义情绪的积聚则让限制移民的呼声愈发强硬。1924年的《强森-里德法案》(Johnson-Reed Act)成为美国史上第一部全面移民法案。哥伦比亚大学历史系教授Mae Ngai在《不可能的国民:非法居留者和现代美国的形成》(Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America)一书中说:

“它第一次为移民设定数量限制、建立一个全球的种族和国家等级制度并因此青睐某些移民群体,憎恶另一些移民群体。”

1924年法案首次为来自不同国家的移民设立了“白人优先”的配额制度,对来自英国和德国的移民尤其优待。英国人每年能获得65721张签证,而意大利人和土耳其人分别只能获得5802张和226张签证。配额的设定依据参考了1890年人口普查中,美国公民的原籍。当然,非洲人和亚洲人(除了菲律宾人)不被纳入配额制度。

尽管1924年,法案赦免了菲律宾人和墨西哥人,菲律宾人也于1934年开始面临驱逐,而在大萧条期间这两个群体同样被大规模驱逐离境和遣返。到了1930年代末,由排华运动而起的轮回终于完满。

美国的第一张“绿卡”

《排华法案》的通过开启了美国移民规则的变革,并为美国20世纪移民政策打下了基础。另外一个同等重要但常常被忽视的结果是,这同样开启了19世纪末美国的国家建设。

从1880年代到1924年之间的亚洲、欧洲和墨西哥大规模移民促进了美国现代行政机构的扩张。针对移民的规定、核查、限制和驱逐要求一个强有力的国家机器和官僚体系来执行移民法案、控制国家边境及管理公民身份的认证。

《排华法案》为美国带来了首批联邦移民检查官员。尽管移民局直到1894年才成立且在1903年前对排华法规没有管辖权,美国海关总署旗下的针对华人移民的检察官是首批代表联邦政府行使权力的移民官员。

《排华法案》的执行同样代表着联邦政府首次尝试识别和记录移民、回归居民和本土公民的流动、职业和经济关系。华人劳工的返美证书是联邦政府首次向移民群体发放的再入境许可证书,其效用相当于如今的护照。直到1924年移民法案的通过以前,华人都是唯一需要携带再入境许可证书的群体。

出于对非法入境和非法居留的恐惧,美国国会分别于1892年和1893年通过了《基瑞法案》(Geary Act)和《麦克雷里修正案》(McCreary Amendment),要求所有居住在美国的华人在联邦政府注册,获取居留美国的合法证明。这些“居留证明”就是如今我们俗称的“绿卡”的前身。直到1928年以前,只有华人移民被要求拥有此类档案;而在那之后,所有前往美国并寻求永久居留的移民都被要求获取“移民身份证”。这一处理并跟踪移民的方式在20世纪成为美国控制移民的核心手段。

除了发展出首个注册、跟踪移民动向的机制以外,《排华法案》还首次提出非法移民属于刑事犯罪。该法案提出,任何以违法手段获取或伪造身份证明的个人都将留下犯罪记录、缴纳罚金1000美元并面临至多5年的监禁。任何帮助华人违法进入美国的个人同样会被判刑、面临经济处罚和至多一年的监禁。

当近1/3美国人口预计将为拉丁美洲人时

时间快进到2010年。19世纪末20世纪初移民政策中明目张胆的种族主义以“政治正确”之名销声匿迹,美国成为全球范围内拥有最多出生地不在美国的居民的国家(这个数字约为排名第二的俄罗斯的三倍),同样也是全球范围内拥有最多非法居民的国家。

根据美国人口资料局的统计,截至2010年,每天平均有10.4万外国人入境美国,其中约有2000人为非法入境者;全球20%的移民定居美国;在2009年,15%的美国员工在外国出生。“美国是一个不确定如何应对21世纪移民的移民国家。移民系统崩坏是个广泛共识,然而如何修正它却无法达成任何结论。”人口资料局的研究人员这样总结道。

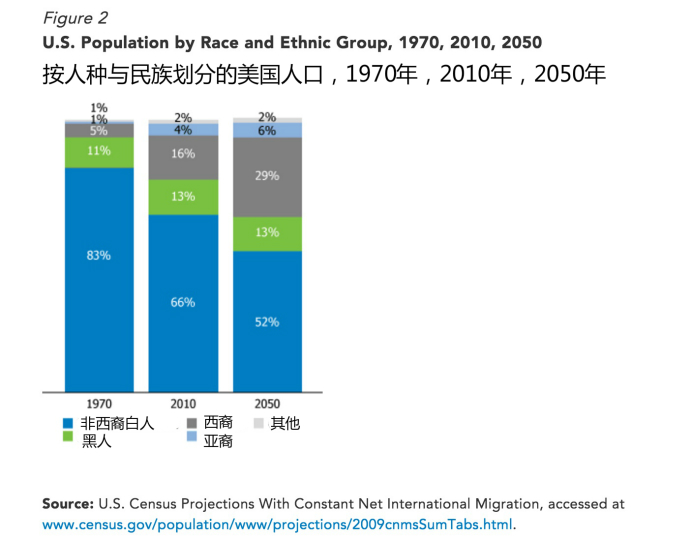

与此同时,移民群体正在以越来越快的速度改变美国的人口结构。1970年,2.03亿美国居民中约有83%的非西裔白人,西裔和亚裔只占总人口的6%;2010年,美国居民人数达到3.1亿,其中2/3为非西裔白人,西裔和亚裔占20%。如果这一趋势保持下去,到了2050年,非西裔白人的比例将下降至52%,西裔和亚裔比例分别上升至29%和6%。

非法移民的增加导致1990年代美国福利支出的激升,促使美国政府收紧对非法移民的控制;9/11事件令美国人意识到对外国入境人员的监管失灵问题;而2008年金融危机在加剧失业率的同时让美国人再次把目光放在非法移民身上。

2010年,毗邻墨西哥的亚利桑那州通过了《支持执法工作和安全社区法案》(Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act),身处亚利桑那州的移民必须随身携带合法身份证明,并在警察的检查要求下出示身份证,违抗者将被处以罚金或入狱。西裔群体认为这将导致大规模的种族定性和误捕并上诉抗议这一法案的实施,然而《华尔街日报》和美国全国广播公司的联合民调显示,约2/3的美国成人支持亚利桑那州的这项法案,即使2/3的问卷回答者认同这有可能导致针对合法西裔移民的歧视。在同一项民调中,70%的西裔受访者反对亚利桑那法案。

6年后的今天,特朗普在美国工人阶级这一全球化输家的愤怒中赢得了总统大选。诸多政治评论家认为,这标志着美国正在转向贸易保护主义,而随之而来的,是美国人开始在国境内寻找新的愤怒发泄口。充当“廉价劳动力”、抢占劳动力市场的非法移民首当其冲。鉴于约75%的非法移民来自拉丁美洲,特朗普的“移民新政”不出意外将以驱逐非法移民的形式沾染上种族主义色彩。

当华人移民已用辛勤耕耘挣得“模范少数族裔”的地位时,人数更为众多的拉丁美洲移民以及“自带恐怖分子气质”的穆斯林移民成为了众矢之的。然而在了解了美国移民政策史后,我们不难发现,没有哪个“外来者”能独善其身,每个族群都有可能掉落至“移民鄙视链”的底端,种族主义的阴魂将一次又一次地卷土重来。

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论