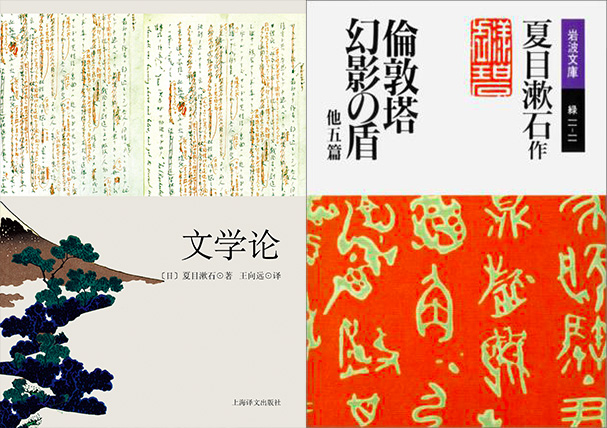

1900年,夏目漱石奉公命赴英留学,虽说手握一点儿奖学金,可他依然百般不情愿,文部省面对他的推辞,冷冰冰告知“是否有更为合适的人选不是由你来说的”,劝他最好从命。于是,夏目变卖家产、告别亲友,漂洋过海两个月,终于抵达伦敦。他不喜剑桥,也无意牛津,苏格兰和爱尔兰又不适合学习英语,于是便留在了伦敦。第一年东游西荡,第二年洗心革面,根据夏目漱石在《文学论》前言中所述,“我把自己关在宿舍里,将所有的文学书籍都收入箱底,试图用阅读文学书籍去解决‘文学是什么’的问题,如同用血液去清洗血迹一样。”回国的时候,他写着蝇头小楷的笔记本已有五六寸之厚。

除了写了一半的《文学论》,夏目漱石回国后还发表了一部名为《伦敦塔》的短篇小说,把自己在伦敦拜访伦敦塔的经历以虚构的形式记录了下来,“就像那些经常会出现骑士寻找传说中的圣杯城堡的老式冒险故事一样”,这也是伦敦塔渡鸦传说的来源。在夏目漱石之前,没有任何人细致地描述过渡鸦。

在《乌鸦之城:伦敦,伦敦塔与乌鸦的故事》一书中,文化史研究专家博里亚·萨克斯(Boria Sax)用一章的篇幅讲述了夏目漱石与伦敦塔的故事。作为一个敏感的局外人,夏目漱石究竟在伦敦塔里看见了什么?为什么伦敦人自己没有意识到伦敦塔在神秘层面的内涵?在今天这个商品经济发达、旅游纪念品店无处不在的时代,如果夏目漱石重回伦敦塔,他会说些什么呢?

经出版社授权,界面文化从《乌鸦之城》一书中节选了部分章节,以期在夏目漱石逝世百年之际,与读者一同认识并缅怀这位可爱的日本作家。

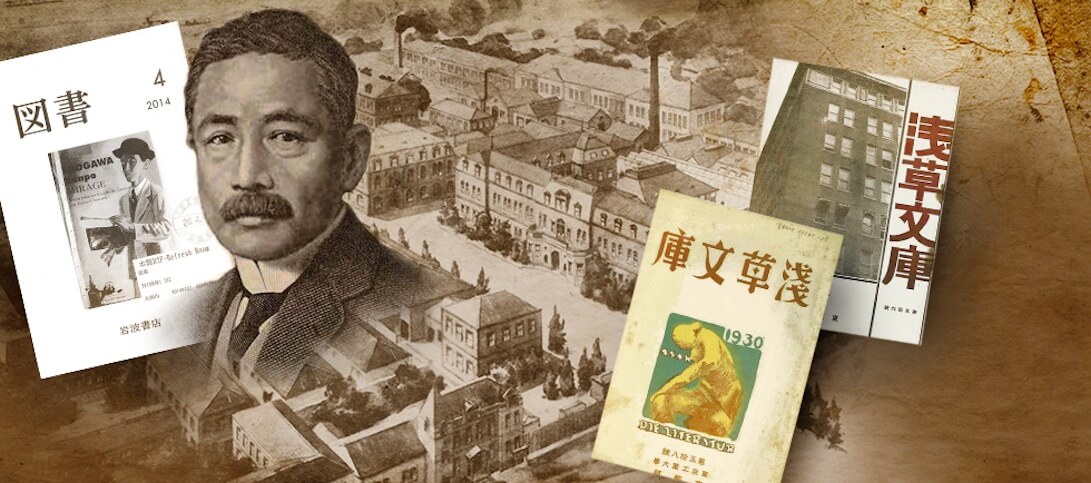

外国人往往会比本国人更关注那个国家的文化和古迹,就如同所有来纽约参观的游客都要登上帝国大厦的楼顶,而没有几个土生土长的纽约人去过那里。因此,我们可以猜测,伦敦塔渡鸦的传说可能在最初并不是由英国公民记录下来的,而是一位来自日本的游客,那就是小说家夏目漱石。在19世纪末,夏目漱石还只是一位贫困潦倒的学者,但是后来成为日本现代最著名的作家之一。

夏目漱石于1900年获得了一笔奖学金,来到伦敦就学。在不情愿的情况下,他变卖自己的家产,与家人告别,登上轮船踏上他乡之旅。伦敦,在那时是工业化社会的领先城市,充斥着熙熙攘攘的人群、高大的建筑、蒸汽铁路、有轨电车和四轮马车。虽然深受英国文化吸引,但是夏目漱石还是对于真正融入英国社会不抱希望,他退回到自己的文学书斋里,省吃俭用,为了能买得起那些自己在伦敦的书店里面发现的珍宝。

他于两年之后回到了日本,并在1905年发表了短篇小说《伦敦塔》,将自己拜访伦敦塔的经历以虚构的形式记录了下来,就像那些经常会出现骑士寻找传说中的圣杯城堡的老式冒险故事一样。他漫无目的地开始旅程,向遇见的人询问伦敦塔的方向。最终,他抵达了,根本记不清自己是怎样到达这个地方的,除了这座慢慢浮现于眼前的庞大建筑物。

对夏目漱石来说,伦敦塔是死亡之城的象征,而泰晤士河则像是希腊神话中的冥河,一条隔离生死两界的河流。此刻,在伦敦生活着的其他人都在为自己的生计和最后期限而匆匆忙忙,但在伦敦塔,时间似乎一下子静止了。此地与彼时交融在一起,就像是梦境与现实的结合。

在夏目漱石之前,有几位作家记录过伦敦塔渡鸦的情况,但是没有一位曾在它们身上多加笔墨。没有人曾细致地描述过渡鸦,但是夏目漱石将它们塑造成了自己作品中的焦点。首先,小说中的叙述者看到两位年轻的王子在伦敦塔内神秘地死去,他怀疑是理查德二世下令处死的。叙述者还观察到两人的外衣“就如渡鸦的翅膀般漆黑”,巧妙地暗示了随后揭露的真相。

接着,当叙述者(在想象中)目睹了一次死刑现场,他描述道:

“一只渡鸦飞落,耸起双翅,伸出漆黑的喙,怒目圆睁,瞪向人群。仿佛百年来的碧血之恨早已化作这黑鸟,永远地,纠缠在这不祥之地。榆树随着风沙沙作响,我望过去,一只渡鸦停在树枝上。不一会儿又飞来第二只,也不知是从哪儿来的。在一旁,有位少妇,带着一个7岁光景的男孩,站在那儿,盯着那些渡鸦。她长着希腊人的鼻子、宝石般闪烁的眼睛,柔和波动着的曲线,配上她那雪白的脖子,使我为之心动。男孩朝着少妇,好奇地叫道:‘渡鸦,渡鸦。’接着他央求道,‘这渡鸦好像很冷的样子,给它们吃点面包吧。’少妇轻声回答:‘这些渡鸦什么也不想吃。’孩子追问:‘为什么呀?’少妇用一种像是在她那长睫毛深处游离着的眼神,目不转睛地盯着渡鸦,只说了句‘那儿有5只渡鸦’,没有理会孩子的提问,她像是出了神,像是在冥思苦想着些什么。我觉得这少妇与这些渡鸦之间好像存在着某种不寻常的瓜葛。她描述着渡鸦的心绪,就如她自己也能感同身受一般,眼前明明只有3只渡鸦,她硬说成是5只。”

这位年轻的少妇似乎拥有某种超自然的能力,她流利地描述着令叙述者一头雾水的碑文。渐渐地,我们得知,这个女人就是简·格雷,一位年轻的富有学识和勇气的女王,在统治英国9天之后被废黜。最终,玛丽·都铎(Mary Tudor)的一纸御令使她随即丧命。她和这位小男孩,以及那些在伦敦塔死去的其他人一起,以渡鸦的形态复返,萦绕在塔内。叙述者见到了在牢房内写出了世界史的沃尔特·雷利(Walter Raleigh);曾经想要炸毁国会的盖·福克斯(Guy Fawkes),还有许许多多在伦敦塔的高墙之内被监禁的人们。似乎他们全都以渡鸦的化身回到了这里。

最后,夏目漱石返回了他的住处,回到了他日常生活的乏味现实之中:“我把自己今天参观伦敦塔的事情告诉了房东,房东说道:‘我想,那里有5只渡鸦。’我大吃一惊,不禁猜想自己的房东会不会是那位少妇的亲戚,但是房东笑道:‘它们是神圣的渡鸦,自古就被驯养在塔内,如果它们中少了一只,立马就会被另外一只补上去。所以一直都是5只。’”这位房东的解析相比之下有点乏味,与叙述者的经历相去甚远,他决定自己再也不会重提并参观伦敦塔了。

考虑到细节、洞察力和文学质量,夏目漱石的这则故事称得上是迄今为止最为重要的早期的关于伦敦塔渡鸦的记录。他的描述可以得到证实,当然也是关于伦敦塔渡鸦早期历史的一个重要来源。夏目漱石在当时是一位英语文学和日本文化的重要权威,很快便在不久之后成为日本最重要的小说家之一。他关于伦敦塔,最重要的是关于渡鸦的描写是否真实?毋庸置疑,在写作之前他将大量的时间花在了具体的资料搜集上,并在文中引用了许多历史和文学资料,这些全都是英文素材。再者,他不仅参考了许多历史事件,同时也参考了很多非常具体的地点与铭文记载。

但是夏目漱石的记述最值得我质疑的就是他文学化和虚构式的描述手法。要想从他的叙述中获悉伦敦塔与渡鸦的真实信息,其实就如要从詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》(Ulysses)中读懂20世纪早期的都柏林差不多。

就像夏目漱石一样,乔伊斯会十分精确具体地去描述一个地点,与此同时,很明显地,也会设定某种语境去虚构它们。就像夏目漱石与其他艺术家一样,在很大程度上,乔伊斯竭力想要还原自己的亲身经历。但是,谁又能在他的小说中将幻想与现实区分开来呢?一位研究20世纪早期都柏林历史的学者很可能会参考其他资料,去证实乔伊斯小说中所描述的都柏林的具体细节与场所。如果是这样,很可能也会认为《尤利西斯》,至少在某些层面上,是有理有据的。

夏目漱石在很大程度上促成了渡鸦神话的传播,这一观点是不可信的,因为他的版本直到21世纪才被翻译成英文。他在一定程度上是通过房东口中的传奇故事来表现塔渡鸦的传说的,房东这个人物也可能仅仅只是一个虚构的策略。但是细节证明,夏目漱石是在尝试着为同时代的日本人描述伦敦塔与其所处的环境。被虚构的人物,甚至是超自然的事件,无疑符合作家乔伊斯或者夏目漱石的关于艺术性地还原亲身经历的一贯诉求。但是,改变一个时代或者一个地点的氛围就不是如此了。20世纪《尤利西斯》的读者可能不会为了利奥波德·布鲁姆(Leopold Bloom)这个角色而去都柏林旅行,但是很有可能他会想去亲眼看看利菲河(River Liffey)。在房东这个人物可能被虚构的同时,他所描述的传奇故事,作为伦敦的神话的一部分,无疑被精确地记录了下来。夏目漱石虽然与伦敦的日常生活格格不入,但是他把当时已经广为人知的口述历史完整地记录了下来。

作为一个极其敏感的人,他可能注意到了一些本土英国人不能清晰表述的隐含在传奇背后的细节与联想。可能他的宗教背景使得他能够自由地描述在天主教徒们看来是亵渎神明的,在唯理主义者看来是迷信的一些想法。夏目漱石的佛教信仰,在传统上蕴含了轮回转世的观念,可能为他所听到的一些(就如他的房东所说的)对渡鸦的比较随意的说法加上了一层全新的维度。关于人类会重生转世变成鸟类的想法对他来说并不陌生。可能夏目漱石将简·格雷想象成了日本的太阳神天照大神(Amaterasu),日本的天皇都宣称自己是她的子嗣。天照大神,就像故事里的简·格雷一样,有时也被描述成一只巨大的渡鸦。最重要的是,夏目漱石是伦敦社会的一位局外人,没有盲目地被当时发展的意识形态与民族主义诉求所捆绑。他可以清楚地认识到伦敦塔的神话层面,而这些也是当地的居民所难以捕捉到的。不难想象日本的读者会为此吊足了胃口,而英国人,如果读到的话,可能会觉得被冒犯或者认为这样的描述是可笑的,但是夏目漱石的故事也事先预想到了英国人自己在几十年之后的关于渡鸦的描述。例如,关于渡鸦是伦敦塔死刑犯的转世的观点,会在夏目漱石发表文章的十几年后再次浮现。

夏目漱石决定不再拜访伦敦塔,从而他第一次的记忆不会被打破。我不禁想象,要是今天他再去一次伦敦塔会是怎样的感受,无处不在的旅游纪念品商店不断地提醒我正身处商品经济的时代,陷入白日梦般的沉思状态,对于我们甚至诗人来说都是很难企及的。一切都精致耀眼,几个世纪的尘埃被一扫而净。不管商品经济是否无处不在,也可能正因如此,伦敦塔依旧以一种神秘的方式,将幻想与现实交融在了一起。

在一次拜访伦敦塔的经历中,我看到一位男士正在为坐在他膝盖上的小女孩读着一本书,有只不知从何而来的渡鸦栖在了他们身后的栏杆上,正越过他们的肩膀,盯着那本书看。我思考了片刻,“也许那只渡鸦就是夏目漱石?”

本文节选自《乌鸦之城:乌鸦之城:伦敦,伦敦塔与乌鸦的故事》(博里亚·萨克斯 著,翁家若 译,中信出版社2016年4月版),经出版社授权发布。

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论