上世纪50年代末60年代初的台湾,曾兴起一股现代主义文学风潮:青年们组织文学流派、创建文学杂志,翻译介绍外国文学,也创作自己的诗歌、小说和戏剧,他们主动地寻找着文学资源,努力书写着新的文学传统。其间闪耀着无数璀璨的名字:王文兴、白先勇、黄春明、陈映真、纪弦……其中还有一位,他曾创作出台湾最早的“存在主义小说”,与陈映真、黄春明、邱刚健比肩“战斗”,最早在台湾翻译出塞缪·贝克特的剧本《等待果陀》(《等待戈多》),因为保钓运动放弃博士学位,他就是小说家刘大任。

1948年,刘大任随家人从江西永新老家来到台湾。和很多外省作家赴台经历不同,刘大任与家人来到台湾,是因为父亲调换了工作,他们原本计划两年内回到江西,当时5、6个月大的妹妹还寄样在老家的叔叔家中。未曾想,就此骨肉分离。

上世纪50年代末,刘大任就读于台湾大学哲学系,与外文系的王文兴同级,比白先勇、郭松棻高一级。学生时代,他常去外文系听课,也给白先勇主编的《现代文学》杂志供稿。他的小说《大落袋》发表在《现代文学》的第二期,讲的是弹子房打撞球的故事,后来白先勇在《不信青春唤不回》一文中,称《大落袋》是“卡夫卡梦魇式的寓言小说”和“台湾自己的存在主义小说”。

虽然给《现代文学》供稿,但是刘大任那会儿的朋友更多是社会上的艺术青年,比如写小说的陈映真,写散文诗的郑秀陶,画现代化的秦松、夏阳。他形容那会儿的自己是“吊儿郎当,吃饭有一顿没一顿”,苦闷了就去找东西看,接触的东西也很杂,普列汉诺夫、艾思奇和卡夫卡,跟白先勇他们“绅士派头,正襟危坐,开会如同上课不一样,还会互相看不起”。

台大毕业后,刘大任曾有过一段短暂的“三岛窜流”时期。“三岛”指的是台湾岛、夏威夷和香港。申请到中西文化奖学金后,刘大任前往夏威夷大学继续读哲学,在夏威夷大学学习期间,他有一半的时间在图书馆翻阅资料,找到了大批由于“台湾历史断层”没有看过的,“五四以后所有的进步、左派的书籍”,包括茅盾的《子夜》、鲁迅、老舍、巴金等作家的作品。也这是这个时期,他结识了同样在这里念书的戏剧系学生邱刚健。从夏威夷离开后,刘大任去了香港“鬼混”了半年,目的是寻找1948年离开大陆时留在江西永新叔叔家的妹妹。这段时间他在一家书院做注册主任,也客串讲师给学生们讲讲课。有一天,邱刚健专门来香港找到他,说“别鬼混了,一起回台湾吧。”

已寻访家人半年,却茫茫无回音的刘大任逐渐觉得绝望。他回到台湾与邱刚健共同创办了《剧场》杂志,并且合作翻译了《等待果陀》。之后,刘大任和邱刚健的文学观产生巨大分歧,刘大任和陈映真认为台湾没有真正意义上的现代主义文学,坚持现代主义是无病呻吟,不应该总是拾人牙慧翻译介绍,应该创作自己的文学;邱刚健则认为中国戏剧文学太落后,应该先翻译介绍十年再谈自己的创作。在这个阶段,刘大任和陈映真各自的创作风格也都发生了变化,由“现代主义”转向描写现实生活,刘大任创作了《落日照大旗》,陈映真写了《最后的夏日》。

办杂志、讨论文艺的同时,刘大任也在美国亚洲学会中国资料研究中心工作,帮助主任艾文博(Robert Irick),寻找翻译研究资料、引荐文化名人。正是借助艾文博的推荐信,他顺利申请到伯克利政治系的博士,再一次前往美国攻读学位。后来因为参与保钓运动,刘大任放弃学位进入联合国工作,并就此定居于美国。

回忆起上世纪5、60年代参与的台湾文学活动,刘大任认为,虽然它们后来统称为台湾“现代主义”,但实际上,构成这个文学思潮的青年所属的“群落”并不相同,他们的文学理念和文学实践也各有差异:既有白先勇这样的外文系科班学生,也有黄春明这样大学都没有毕业的从宜兰乡下来的青年,既有商禽这样在军官外国语学校窗外学习法语的宪兵,也有郑愁予这样受到内地影响较大的诗人,只不过他们都作为与当时官定文学不一样的声音,最终“殊途同归”。

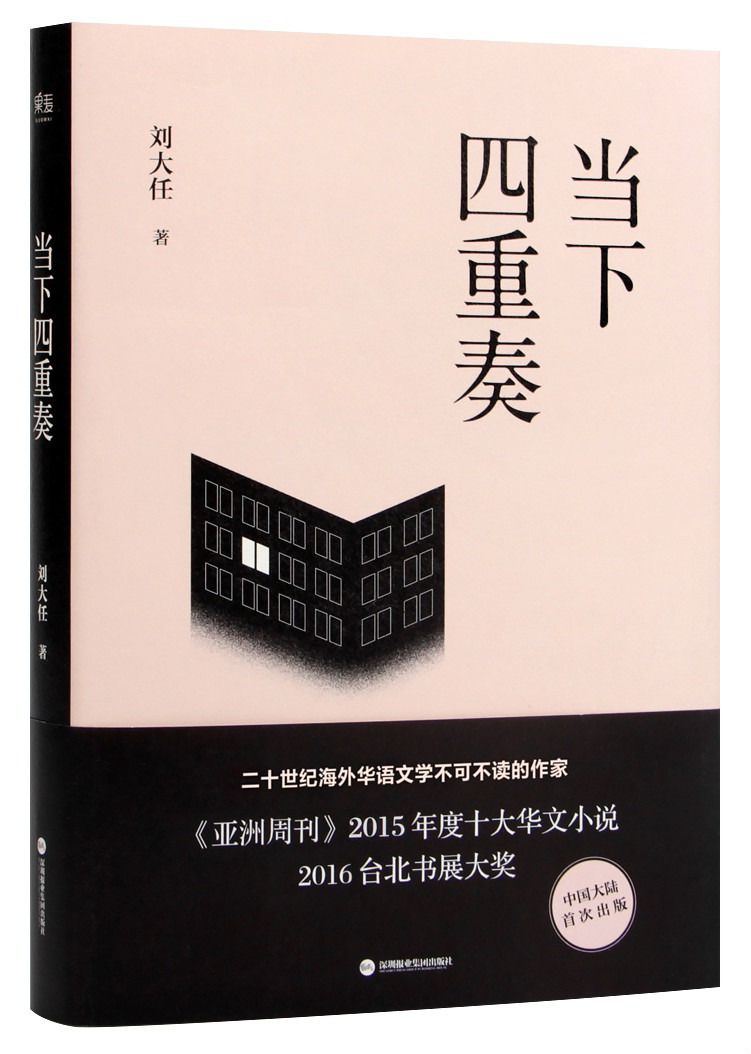

刘大任曾出版过三部简体随笔集,分别是《纽约客随笔》(2001)《园林内外》(2010)和《Hello,高尔夫》(2009),出版过繁体的《浮游群落》(1997)《晚风习习》(1998)等小说集。而日前出版的《当下四重奏》,是刘大任出版的第一本简体小说,也是他最新半自传长篇小说,以他的人生经历为主题,叙写海外华人不舍的家国、历史和文化情结。书的内容含有强烈的半自传成份,几乎就是作者一生写照。书中的退休老教授当年曾参加过轰轰烈烈的“保钓”运动,有家难归,日后选择留在美国落地生根。然而他对故国一往情深。越到晚年,他越发觉自己的孤独,即使亲如妻子儿女也有格格不入之感。他唯一可以寄托的是他悉心经营的庭园。但是,有一天,妻子与儿女竟不动声色地策划搬离到新的家园。2015年2月在台湾出版繁体版,2016年1月荣获2016台北书展大奖,同时入选2015《亚洲周刊》十大华文小说。借着这本新书的出版,界面文化(微信ID:booksandfun)对刘大任进行了专访。

“小说与其说是自传,不如说是自我放射。”

界面文化:能否说说这本书的创作背景?是什么触动你创作了这本小说?

刘大任:我从前写过一篇短篇小说叫做《且林市果》,“且林士果”是一个台山话翻译出来的一个地名,纽约唐人街台山人居多,英文是Chantham Square,在纽约的唐人街中心,有一个纪念二次世界大战牺牲华裔军人的牌坊,非常热闹。小说讲的是一个五六十岁的海外华人,他年轻时也搞过左派的活动,后来年纪大了,蜗居在唐人街老公寓里。他家里所有的东西都跟中国有关,老家是山西,喝酒是山西汾酒竹叶青,墙壁上挂的是中国的装饰,家具用的都是中国的家具,纸篓都是中国产的,这是一屋子的中国。但这个人的精神状态跟当年意气风发搞革命来比,已经退化萎靡了,变成另外一个人,那是我想象中、观察到的海外华人知识分子,但他是比较低层次的知识分子,对于中国的感情和表达就是用中国货这么直接,《当下四重奏》在那个基础上发展得比较丰满、深广,主人公是大学教授,教授中国历史,层次要高一点。“四重奏”讲的是一个家庭,父亲、母亲、儿子、女儿,每个人都是用第一人称都第一人称自说自话。

界面文化:家庭中几个成员自说自话,交织起来成为一个完整的故事,这是福克纳《喧哗与骚动》的写法?

刘大任:当时也没想到《喧哗与骚动》,想到的是用“四重奏”的观念,用第一人称,比较容易把内心的话讲出来。一个家庭里,既亲密,又复杂,既有矛盾,又有亲情,父子之间有代沟,夫妻之间也有恩怨。通过四个人的自述,能够体现海外中国家庭生活面对的是什么样的压力和问题,又是怎么处理的,还有家庭成员之间的思想pattern(模式)、情感交流是怎么回事,特别引出父子两代之间的紧张关系——父亲有父亲的世界,儿子有儿子的世界,但是父亲很想把他的世界传达给他的儿子,但儿子不愿意接受。

界面文化:父子之间的紧张关系是你一直在书写的一个主题,但你也说过你写的父子关系是和王文兴《家变》里的那种父子冲突是不同的,是出于什么样的时代背景写出这样的缓和的父子关系?

刘大任:我曾经在《晚风习习》里写过父子关系,讲儿子代父亲回到大陆老家探亲祭祖。儿子在从小到大的过程中,和父亲之间有形而上、形而下的矛盾,通过这样一起回国探亲祭祖的事件,父子之间的矛盾慢慢融化,他们得以接近彼此。王文兴的《家变》类似屠格涅夫《父与子》,在当时的社会有反父权的社会意义。我跟王文兴中学也同学,大学也同校,彼此是很熟的。“四重奏”这部小说里,跟之前的《晚风习习》最主要的不同是海外情境,里面讲到土地、园林,男主角简明松怀念的土地是脑子里的中国,他在海外想改造成他了解的土地,但是不可能的、徒劳的努力,这也是心理上的一种转移。

界面文化:这本小说也是自传的性质?

刘大任:不能说是自传,我也不是历史教授,也不像我笔下的人物,我的面向可能不那么单纯,但这个写作是根据我个人的经验加上观察得到的,以自我为基础这没有错,里面写园林、土地的感觉,是因为我十年来喜欢园林活动,更像是自我的放射。我很多小说都是这样的方式开始,从自我出发,放射到外在的世界。

“我跟白先勇,不是一个圈子,还互相瞧不起。”

界面文化:回到当年的创作,第一作品是《笔汇》上的《逃亡》,当时的背景是什么样的?白先勇的回忆文章中说你跟郭松棻都是哲学系的同学。

刘大任:第一篇不是《逃亡》,可能在《笔汇》上的一些散文诗,具体记不清了,后来才写《逃亡》,是在《现代文学》的第二期写的《大落袋》。那时我大学三年级,十九岁、二十岁开始写作。郭松棻是外文系的,跟白先勇同班。我比他们高一级,与郭松棻面熟,但不算好朋友,他常常在哲学系听课,我也去外文系听课,但我们不是同一个圈子。他是跟白先勇、王文兴他们参与《现代文学》的创办和讨论,郭松棻当时还不创作、主要是理论的介绍。

我那时候交友的圈子,不在哲学系,是在外面交了一批朋友,都是当时新锐的、对文学和艺术有不同想象的年轻人,有的是学生,不一定是文学院的,是现代散文诗的。比如秀陶,本名郑秀陶,是商学院的,他当时跟纪弦、洛夫、痖弦都很密切。还有很多搞现代绘画的朋友,五十年代末期到六十年代初期,台湾“抽象画运动”兴起,具体形象都没有了,只有色彩和线条,当时很多人看得瞠目结舌,我跟“现代版画会”的秦松、“东方画会”的夏阳都有来往。我没有画画,只是听音乐、喜欢文学,跟这些朋友什么都可以聊。大陆叫“先锋”,台湾当时叫“前卫”,都是从avant—garde翻译过来的,前卫的文艺青年彼此之间蛮多互动,形成一个个小圈子。我在《浮游群落》对这些有回忆与描写。

界面文化:你跟白先勇不是同一个圈子的,你们两个圈子之间有什么创作上或者生活方式上的不同?

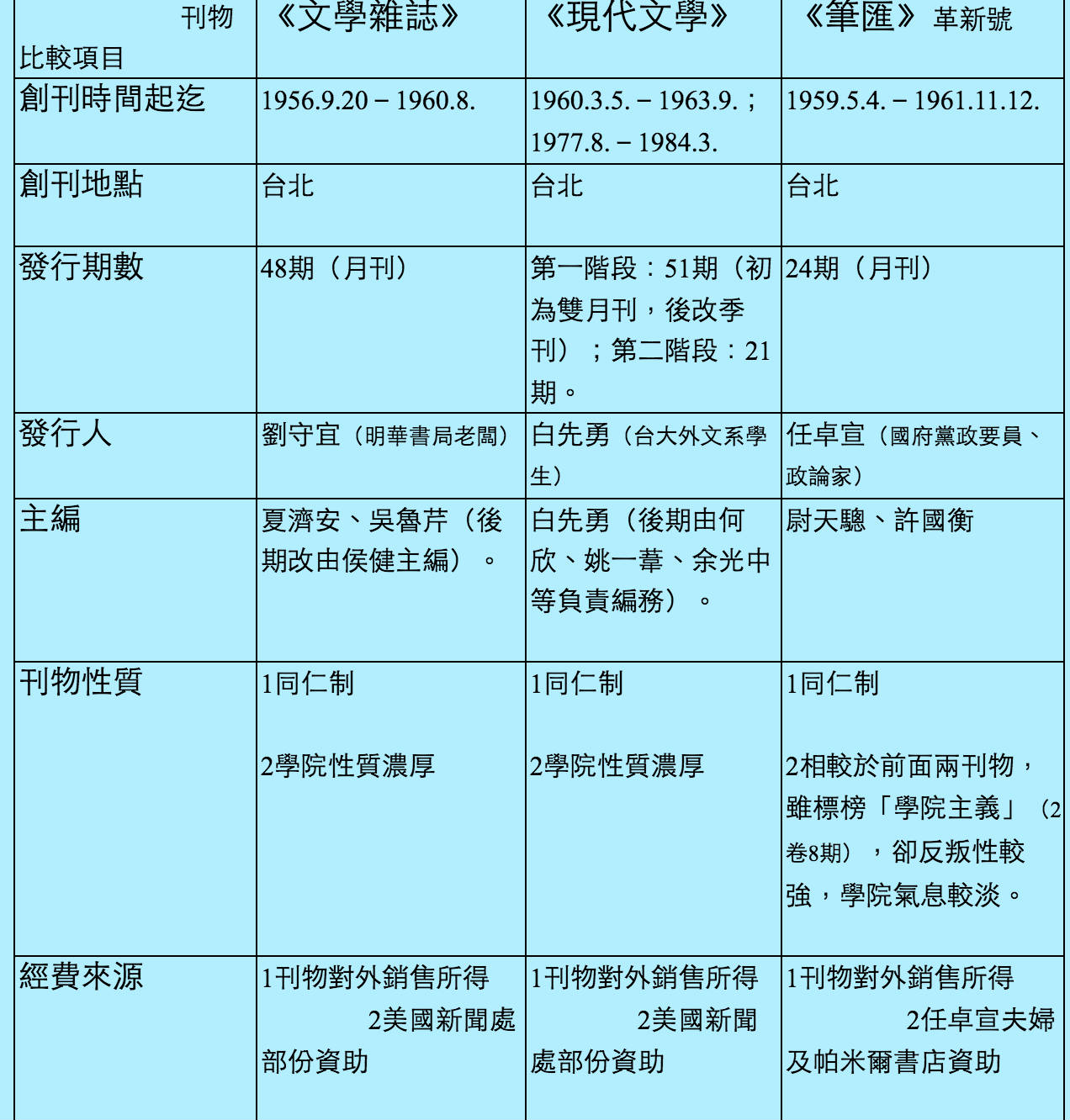

刘大任:我们不是一个圈子,还互相瞧不起。我是《剧场》和《文学季刊》的。白先勇他们是《现代文学》的。当时办杂志需要有钱,白先勇比较有钱,也不是太有钱,办杂志不用上当铺而已。

我们先开始是《笔汇》,是尉天骢开始的,《笔汇》原来是他姑丈任卓宣办的32开的小型杂志,跟文学没有关系,姑母每个月把薪水全捐出来给办杂志,后来办得没有什么影响,就交给尉天骢,当时他还在政治大学国文系,接手杂志以后,就用了“革新号”三个字。他认识的就是我们这批都在搞所谓的现代主义文学的青年,杂志的介绍也偏重现代主义,从封面的设计到插图,都用了台湾当时很陌生、让目瞪口呆的的西方现代艺术,还有法国新浪潮、意大利新写实主义,通通收在一起。

所以我那时是从《笔汇》到《剧场》《文学季刊》,跟白先勇《现代文学》他们生活风格也不一样。我们比较吊儿郎当,有一餐每一餐地在一起鬼混,他们是绅士风格,开会都正襟危坐地上课一样的。我跟他们没有交流,但也给《现代文学》写过很多次稿,都是我的朋友香港诗人戴天拉稿拉过去的。后来《现代文学》出版几期后,白先勇和王文兴都出国了,白先勇后来就找到姚一苇,他当时业余在国立艺专当教授,正职是台湾银行研究员。交给姚一苇以后,《现代文学》跟《笔汇》的关系就更密切,因为一共就那些人,两个杂志的编辑方针,就慢慢变得类似,两个群落就慢慢变成一个了。

界面文化:都是在追求“现代主义”文学,那么为什么你们和白先勇他们会有“吊儿郎当”和“绅士风格”的区别呢?

刘大任:《现代文学》是台大外文系的一个班的学生办的,它精神上的指导是夏济安先生,他是台大外文系里唯一一个推介、讲授现代主义文学的教授,乔伊斯、卡夫卡都是通过他的介绍,让年轻的学生知道的。现在很多人都不了解,为什么那个时候突然迸发“现代主义文学”,“现代主义文学”,其实是多种因素的,也不光是说现代主义文学课堂里讲一下,现代主义有哪些作品哪些作品,让很多人学习风格和技巧,就可以了,现代主义文学不是这么出来的。我那时候就蛮接受一本叫做《文艺新潮》的香港文学杂志,比台湾的这些杂志都要早好几年,主要的作者王无邪、马郎,里面有对现代诗、现代小说和现代绘画的介绍。当时这本杂志在台湾不能公开发行,香港澳门的侨生寒暑假回去探亲会带回来,我那时刚好住在侨生宿舍,认得香港的朋友才看到这个杂志,如获至宝,又介绍给其他的朋友。除了这本杂志,我自己在图书馆里找information(信息),另一方面去牯岭街旧书摊看“禁书”,大陆三四十年代,偏左的文学作品比如鲁迅、茅盾,都是挖旧书挖到的。

再举个例子,现代超现实主义的诗人商禽,是宪兵,是四川人,国民党拉夫拉过来的,认识的时候他在台北近郊军官外语学校——一个国民党军队培养军官外语人才的学校,商禽爱上超现实派的法国现代诗,但又不能进去学,就只能站在教室窗口学法文,最后能生吞活剥把法文诗翻译,他是这样走上现代主义文学道路的。还有人是带来了大陆三四十年代的影响,痖弦最著名的《深渊》很有艾青的影子。郑愁予的诗风受胡风“七月诗派”里的绿原深刻影响。再比如说黄春明,是从宜兰乡下地方出生的,一个有反叛精神的年轻人,我认识他是在《文学季刊》创刊那时,他大学都没有混毕业,当兵退伍,靠投稿为生。最早赏识他的是林海音,当时她主编《联合报·副刊》。最早他写《男人与小刀》《把瓶子升上去》,讲年轻人混得虚无得不得了,喝醉酒,把空瓶子当做旗子升起来,是对宜兰当时经济要起飞,社会转型时期的观察,没有什么乔伊斯、卡夫卡的太大影响,完全是自发形成的风格。所以“现代主义”文学是多元的,每个人都在追求,每个人表现出的不一样,到最后慢慢受到确认,才有的“现代主义”代号,但都有殊途同归的感觉,都是对国民党主导下官定文学的反叛,想要发出不一样的声音。

“《等待果陀》之后,我跟陈映真开始怀疑台湾的现代主义是不是无病呻吟”

界面文化:那后来创办《剧场》杂志又是什么情况?主要人物是你、陈映真和王祯和?

刘大任:《剧场》王祯和参与的比较少,杂志的灵魂是邱刚健,他后来一辈子在香港、北京做编剧工作,导过几部剧,写过剧本《投奔怒海》《唐朝豪放女》等等,我跟他认识是1962年到1964年在夏威夷大学,他念现代戏剧,我念哲学系,戏剧系的人毕业要导一场戏,他缺少人手帮忙,我就帮他搞搞后台、道具,就混熟了。1964年他先回到台湾,我那时去香港了,他还来香港找我,说,你在鬼混什么?回台湾吧,我们一起搞一个杂志,后来我也确实觉得在香港没有太大意思,就回到台湾,找了工作,在业余时间搞《剧场》。邱刚健的重要性不光只是创办杂志,他还从美国带来大批资料,书、刊物等等。当年我们在夏威夷大学的东西文化奖学金是由美国国务院拨款的,非常优渥,包了学费、路费、生活费,每个月50美元,每个星期还给你买书钱,当时可口可乐只有五分钱,加油一加仑也只有不到一毛钱,五十块挺多的。邱刚健把大批现代戏剧和电影的书本和资料带回台湾,他还找到帮他做设计的黄华成,他是台湾师大艺术系的,也是台湾第一个观念艺术家,1966年做过“大台北画派”——他在商业楼里租了一间房,一进门就放了一个垫子,上面是一个"蒙娜丽莎的微笑",你进门就要用她的脸擦擦脚上的泥土,挂了一屋子女人的内衣裤、月经带,这就是他的展览——他是台湾搞颠覆的第一把手,封面“剧场”两个字倒过来放的,让人看得目瞪口呆。后来邱刚健带回来《等待果陀》,我们一起把《等待果陀》翻译过来,邱刚健还参加了演出。

界面文化:当年在夏威夷大学念书,都看到了什么资料?

刘大任:茅盾的《子夜》,老舍和鲁迅看的比较多,巴金看了以后,不太看得下去,因为我们受到现代主义文学的影响,对文字有敏感性,尤其是我的文字受现代诗的影响,觉得巴金的文字太拖沓,感情方面有点sentimental(感伤的),跟台湾我们那时候喜欢的“冷凝”的风格不合。文学以外,我还看到费孝通的《乡土中国》对农村的调查、社会问题报告。两年间,至少花了一半以上的时间看这些东西。

界面文化:离开夏威夷大学之后,你还有段时间在香港,那是在做什么?

刘大任:我管那个时期叫做三岛窜流,台湾是岛,夏威夷也是岛,香港还是岛。从夏威夷大学读完以后,就去了香港。1948年,我们离开大陆不是逃难的,是我爸爸在台湾找到了一份工作,原来的计划是两年后就回来,那时候旅行也不方便,最小的妹妹当时只有五六个月大,把妹妹留给叔叔,所以到香港的重要动机是找这个妹妹。通过朋友介绍,我在夜间大学清华书院教书,做注册主任,办理学生登记,另一方面是教课,法律缺课,我就去教法律,英国文学批评缺课,我就去教英国文学,总之是百搭,是在鬼混。后来是没有意思,到了以后我就跟老家联络,写信打电报,连“父病危,赶快答复”这样的电报都发了。等了半年,就绝望了。多年以后我回到老家,见到妹妹,问她收到信没有,那时候收到了,但是吓死了,当时有海外关系差点让她陷入危险之中。混了半年,回了台湾,就卷入了实际的“现代文学”活动里,跟他们一天到晚在一起开会讨论闲聊,对于一些问题的争吵的蛮激烈的。

界面文化:你跟谁?在争吵什么?

刘大任:1964年到1965年年底,出了几期《剧场》杂志,《等待果陀》也演出了,这个演出是个关键的时间,通过这个演出,我们内部就开编辑会议检讨,陈映真写了一篇文章《现代主义的再开发》,我写了《演出之前》《演出之后》,我们俩的想法比较一致。台湾所谓的“现代主义”有很多毛病,大家应该反省,西方的“现代主义”在二三十年前已经没落了,“现代主义”已经死亡了,台湾这时才pick up(拾起来)、拾人牙慧;西方现代主义是现代都市发展,人情冷漠孤僻之后的结果,台湾现代都市在什么地方?那时还没有发展,经济还没有起飞,真正的起飞应该到1960年代的中后期,搞现代主义,不是无病呻吟吗?

界面文化:你们自己参与现代文学,然后反思它的无病呻吟,有什么具体行动吗?

刘大任:邱刚健有一个想法,中国的戏剧和电影太落后了,至少落后了西方三十年,所以要做十年的翻译和介绍,才有资格自己创作,因为他是杂志的创办人,他的主张在初期《剧场》杂志全面得到反映,杂志百分之九十以上都是翻译、没有创作。而我跟陈映真的想法是,既然有这样的问题,就应该反思,根据自己的经验搞创作,不能飘在空中。这两个意见就针锋相对,《等待果陀》之后就闹得不可开交。我就接触了尉天骢,当时《笔汇》办不下去了,后来就一起办了《文学季刊》,《文学季刊》翻译介绍外国作品也可以,但百分之七八十左右都是自己的文章,那时候有《文学季刊》“五虎将”,陈映真、黄春明、王祯和、七等生和刘大任,每一期这五个人都有一篇小说。在这时,我跟陈映真的风格出现了改变,现实生活的影子出来了,我记得陈映真《文学季刊》第一篇写的是《最后的夏日》,我写的是《落日照大旗》,反映的是那个时代国民党中上层生活得落寞、无聊,前途已经没什么希望的状况,也是台湾现实生活,已经不是无病呻吟,是批判国民党上层的失败落寞,完全没有宣传中的中兴气象。我其实还有蛮大的计划,准备写“遗老族”,讲的是在台湾“曾经的英雄”现在只会养养鸟、投资股票、发房地产财,还有在海外的高层国民党人如何落魄地生活;还想写“遗少族”,那些从台湾出来,在海外生活的各种各样的留学生,“遗老族”“遗少族”,各写了三四篇,《文学季刊》就被封掉了,陈映真1968年6月被捕入狱,尉天骢、黄春明都紧张得不得了,家里被搜查了,道路以目。

界面文化:那时你自己受到影响了吗?你为什么那时候会选择去伯克利?

刘大任:夏威夷回来是1964年,按照夏威夷大学东西文化奖金的规定,至少两年之内不能再来美国,所以两年间都在美国亚洲学会中国研究资料中心给主任艾文博做助理,这个研究中心是给当时在美国研究中国的问题的博士、博士后提供研究资料方面的帮助,我的工作就是翻译资料,联络人物,安排访问。1966年我去跟艾文博讲,觉得自己书读得不够,想回去读书。他是费正清的学生,给我推荐了两所学校,哈佛和伯克利,正好我看到美国杂志一个调查,说政治系Berkeley是No.1,申请过程也很顺利,艾文博写了一封信就解决问题了,我还记得他对我的推荐语是,这是我在台湾碰到的最好的research material(研究资料)。1966年我就跑到伯克利去了,如果当时在台湾的话,我就跟陈映真“进”去了,当时驻旧金山领事馆的人也因为这个找过我,说“上面发下来这个文件,跟你清查,有二十点,我也知道你是个纯洁的爱国青年,你自己谨慎一点。以后不要跟这些人来往。”他说的这些人就是台湾的认为是“左派”的这些人,某年某月某日,跟谁在谁家开会,发表了什么意见,他们都调查得非常清楚。不过我回家就把文件撕了。

界面文化:你认为你自己是现在提的sinophone华语文学圈的一个部分吗?

刘大任:我是前年到Harvard跟王德威开讨论会,才知道这个术语,sinophone是受francophone启发来的,这个词的意思是,法国的前殖民地还用法语写作,但已经跟法国本土文学不一样了。哈佛那次讨论海外华语文学的创作,将来应该形成一种新的genre,这个想法也不错,第一,在海外实际从事写作的人,在身份上有一些迷惑,搞不清自己属于什么,台湾把我当外省作家、人又在海外,国内把我当海外华语作家、有点台湾关系,也是莫名其妙的地位,如果有这样的类型,也是不错的。在海外生活那么多年,虽然还是永远心向祖国,但跟国内的作家基本的思维不一样,另外成为一种类型也未尝不可。第二,我跟在海外这些作家最大的不同是,我对中国文化传统咬得比较紧。多年来有个愿望,从前很少公开讲,想把我在文学上的这点点努力和成绩认祖归宗,回到中国文学的传统中,接受历史的检验。在台湾有人当众逼问我,你是吃台湾米长大的,怎么还说你是江西永新人?我说,因为我是屈原、司马迁、杜甫的后人。还有一次,有个外国学者当众问我,现在回想你当年搞“保钓运动”,原始动机是不是出于greed,对于海洋石油资源的原始欲望?我说,真正驱使我连安危都不顾、得罪台湾当局后果严重的是一种屈辱感,是知识分子在海外感觉到的祖国一两百年来受西方列强的欺负之后的屈辱感,与欲望无关。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论