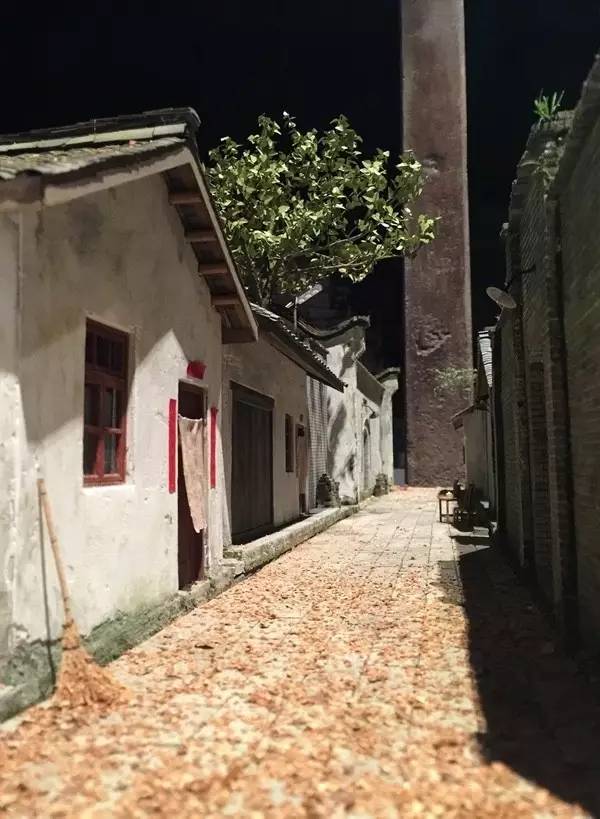

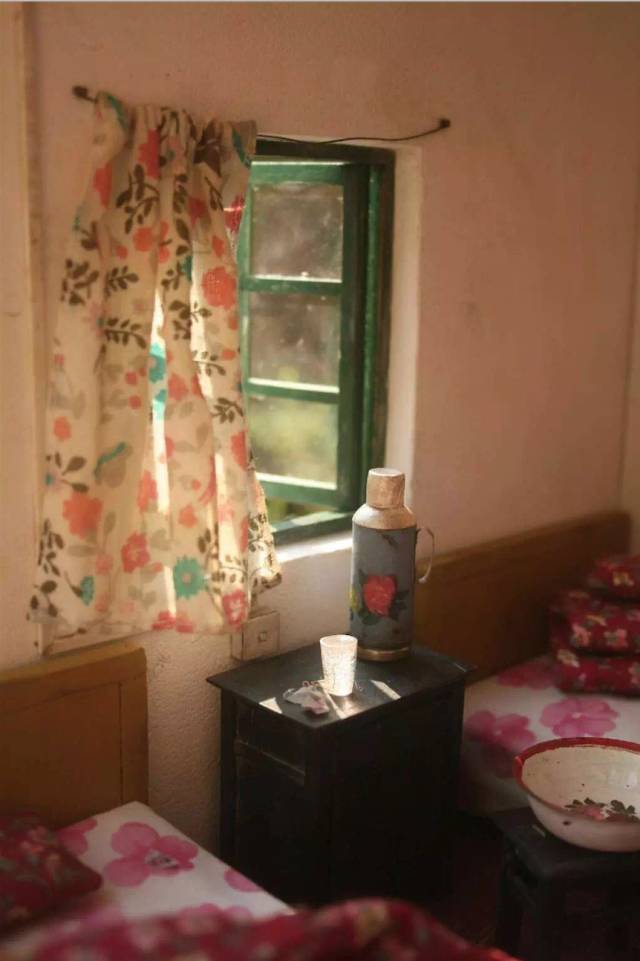

秋日里的老街巷口,还没有来得及清扫的落叶铺满一地,竹竿上的花床单在白墙灰瓦间愈发扎眼。贴满旧照片的老柜子,还有一股脑摊在桌子上的搪瓷脸盆、暖水瓶、刷牙缸……

西树用缩小了8000倍的老街定格过去的时光,把早已在人们脑海中斑驳的生活场景重现,呈现出上世纪的中国缩影。

西树,福建人,中国微缩景观创作者,他说:微缩创作必须安静虚心,而我正好非常喜欢这种状态,许多人喜欢我的作品,也在于他们能分享到这种静谧的感觉。

西树身上流露着南方人身上特有的温和,说话不紧不慢,说起自己的作品总是挂着淡淡的微笑,由内而外地散发出自在的温暖。

在父亲的影响下,西树从小就喜欢园艺,尤其是迷你盆栽。

2008年,西树在一次采购盆栽饰品的过程中,无意中接触到了微缩艺术。“一个偶然的机会,我看到一些海外袖珍图片。印象最深的是一个马来西亚女生做的小杂货店,阳光洒在上面,让人感觉很舒服。”再次回忆起初识微缩艺术,仿佛只是在昨日。

制作缩小了上千倍的作品,连工具也都缩小。镊子、牙签、针管都成了西树手边用具。

“我喜欢那些微小而美好的事物,生活好像就是由微小的细节和温暖的情绪所组成。”被暖到的西树开始在休息之余观察微缩作品图片,一种难以遏制的情绪开始在他的血液里沸腾。于是,他开始搜集身边能为所用的材料与工具,决定动手尝试一下。

“要把场景做到逼真细腻,是非常困难的一件事。”制作微缩的过程繁琐而庞杂。一件微缩景观作品中包含的物件可能超过百余种,每一件都需要特别细心的手工制作,并且比例要精准。

出身经济专业的他并没有艺术与建筑基础,也没有任何老师指导。

他真的就是一点点摸索,动手完成了第一件作品——《天使爱美丽》中的一个场景。即使只是微缩立体艺术中的简单场景,西树也专门跑到厦门鼓浪屿的老房子里,观察砖墙的花纹、走向与堆砌。

《老巷旧梦》是西树去年制作的作品,没有刻意的取景,只是把自己儿时深藏的记忆全部搬出来。

老旧的柜子上贴的还是刘晓庆的照片。

儿时秋日的午后,趁着暖阳,穿街走巷地呼喊着小伙伴,跳皮筋儿、丢沙包、玩弹珠……一直到夕阳垂暮,隐约听到妈妈的召唤,才闻着巷子里的饭香穿过老旧的砖瓦房,满墙的爬山虎,一路飞奔回家。

一个暖水瓶、一个茶缸,一把椅子,就是爷爷的一个下午。

在开始微缩艺术创作前,西树已经在一家国企做了7年的人力资源管理。

西树却决定放弃原来的生活习惯,重新规划自己的人生。他辞去了安身立命的工作,开始了对细节苛刻的艺术追求。

坐在家门口的小板凳,听妈妈讲过去的故事。

被缩小了的老巷口继续无声地讲述着曾经动人的过往。

有些人努力做一些事并期待结果,有些人拼命做一些事却忘记结果。西树便属于后者,认定的事拼命做,先不去想结果是什么。

面对身边家人与朋友的疑惑与反对,西树并没有慷慨激昂地描绘未来美好蓝图。其实他心里对微缩并没有太过具体的规划,对他来说:能做自己想做的事情,就是一种幸福。

从事微缩创作十年,整个过程他只做一件事:做好手中的一砖一瓦、一草一木。

在制作《老巷旧梦》瓦片的过程中,西树把还没有完成的图片发给爸爸。爸爸一早就打电话问:“你昨天发的第五张图,瓦片那样铺不是会漏雨吗?”曾经不支持自己的父亲,也开始为儿子作品中的一砖一瓦而操心。

撑衣服的竹竿轻巧地搭在两间屋子间,挂着刚洗好的花床单。

儿时的花脸盆、暖水瓶都能在西树的作品中寻到。

所有的东西都没有因为变小而失真,反而因为斑驳的痕迹而愈发有味道。

“一开始确实非常辛苦,全身心地投入进去,遇到各种问题都要自己解决。当时,国内是没有这个职业的。”好在无论遇到什么困难,西树从来没有想过放下手中的活儿。

“小的作品要花几周的时间,大的作品可能也要花费差不多半年的时间。”在创作的过程中,除了吃饭、睡觉,剩下的只有西树和手里放不下的活儿。

用纸做的菜苗,在用铁丝做植物的根茎,完成一颗小菜苗,每一个都需要用镊子轻轻插入土壤。

《老巷旧梦》中,最繁复的大概就是这一墙的爬山虎。西树说:每一片叶子都向阳而生。在制作的过程中,为了赋予每一片叶子生命的痕迹,西树要仔细反复调整每一片叶子的位置与走向。

西树一点点修缮着老街里的老房子,所有时光的痕迹都要细细打磨。

昏暗的灯光也为让家里的饭菜添了点儿香。

制作《山寺厨房》的时候,西树想,寺庙的厨房,是不是和民间一样供着灶君呢?就请教好朋友武夷山的草木君。她特地去了规模比较大的天心禅寺,已经翻新,“要去小而古老的寺庙。”她说,就去了白云寺,帮西树找答案。

2016年的春节,草木君带西树去看了这间厨房,看灶台柴火锅碗瓢盆,和《山寺厨房》一一印证。

草木君和西树来到寺院,她烧了一壶山泉水,并坐在檐下,用很小的白瓷杯喝水。山泉水有淡淡的清甜,闻着梅花香,西树的内心安静极了。

《山寺厨房》微缩

夜晚

西树竭尽全力展示山寺厨房,清修之地的人间烟火。

案板上的油迹、老桌子的斑驳,西树保留下所有的时光痕迹。

西树的作品常常让人忘了这是微缩,只有借助猫咪的对比才能回到现实。

心之所向,念念不忘,必有回响。西树的创作本着还原生活本来的模样,无论是过往的还是当下的。除了形似,还有神似,场景被赋予了生命,就是创作者内心对生活的情感。

西树会尽量采用原有材料来制作所有作品的材料。所以,西树很注重收集生活中的点滴碎片,它们可能是一部作品的灵感,也可能是一部作品所需要的材料。

有一次西树带着《霸王别姬》参展,有位老义工正在用尺子把散落的桌椅一一摆起。“原来,他以为这件作品被别人不小心碰乱了。”

散乱的乐器都没来得及收好。

“我想每个人的记忆中都会有一条难忘的老街、老巷。然而很多时候,我们还来不及道别,它们就都不见了。”无论是《老巷旧梦》还是《霸王别姬》,西树喜欢用每一个作品再次经历一遍过去,整个过程也是他和记忆郑重告别的过程。

庄重地对待过去与自己,亦是对生活的热爱与付出。

西树说自己没有秘籍,也没有老师,如果说有,那就是生活。“怀念童年夏夜,就去做一张真竹榻,想做水桶,就去箍一只木桶,想念爷爷,就做记忆里的柴刀。”

微缩创作其实更像是一个综合类的创作技能,除了本身技能外,很多其他新的技能也有同时具备才能完成一部作品。

一个零基础非专业人士如何把微缩景观做到极致,是我一直很好奇的,问了几遍,西树你是师从了哪位大师?然而西树竟然是完全自学的,为了要做一把真实结构的椅子而学木工;要做陶瓷碗而学烧陶;为了做铜壶而学金工……因为烧大陶瓷和微缩后的小陶瓷很多技法、使用工具都不一样,跑到景德镇,也找不到答案,只能自己摸索。每次去日本都必定去书店买很多烧陶的书……他说,最好的老师是生活。

每一种新技能的学习都是旷日持久的修炼,但西树一点儿也不在乎,因为他要做到极致。

2012年,西树创作《寮房》时,里面有一个精美的陶瓷笔洗,像一纹水波。刚开始的时候,西树选择了微缩制作中比较常用的方法上色,虽然样子和实物差不多,但总是少了点儿韵味。于是西树就自己研究烧陶,制作出与原有事物一样细致的冰裂纹。“要知道现实中的工艺尺寸是不能采用的,景德镇瓷器上的冰裂纹如果放到微缩作品里将会非常巨大。”

这台笔洗是西树经过多次烧陶制作才得出的冰裂纹,与原有的笔洗极为相似。

西树的细腻与善于观察给予了他很多灵感。

桌子上笔筒里的毛笔也是西树用真竹子所制作,毛笔毛完全采用现实生活中毛笔毛的原材料。

《弘一法师的寮房》。有些对过去场景的复原因为只有影视资料而变得困难。《寮房》便是缺少现实场景的一个作品之一,西树只能根据照片推测还原。

西树喜欢把制作袖珍景观视为一种对话过程,与过去对话、与内在的自己对话,与古代的匠人对话。西树享受这样的对话,但他也常说:做这件事情并不像别人想的那样,每时每刻都充满幸福感。

有些作品是为了纪念,有些作品是为了感谢……但更多的作品是因为那样的时刻再也回不来了。

“我不是去复原什么建筑,他们不是任何一个具体的地方,也没有一个真正一模一样的场景。相反,这其实更像是寻找童年、寻找记忆的过程。”这些手中小物件是具有生命力,不只是复刻品。

跑累回家后,打开水龙头冲洗着脚丫,享受着夏日里片刻的凉爽。

夏日夜晚,和家人坐在门口的躺椅上,奶奶在一旁摇着蒲扇,来不及擦下口水的自己大口大口地啃着手里香甜的西瓜。

也许正是因为没有具体的场景,西树的作品反而会给人一种模糊又熟悉的亲近感。好像一切都曾在那里发生,好像一切又都模糊不清,这种似曾相识的感觉反而成了西树作品的独具特色。

能够做擅长的事情是幸福的。

对于现在的西树来说,他不会为了追求赚钱而做重复的东西,“在创作的道路上,重复是没有意义的”。

泥龙竹马眼前情,

琐屑平凡总不论。

最喜小中能见大,

还求弦外有余音。

图片:由西树提供

评论