最近,畅销书作者《万物简史》作者比尔森的新书——《那年夏天:1927》中文版由湛庐文化引进出版。该书截取美国特定年份,揭开了一段美国往事。书中提到这样一个故事。

1927年6月23日晚上的某一刻,在纽约市发生了一起事件。43岁的威尔逊·希科克斯(Wilson B.Hickox)是俄亥俄州克利夫兰市的一名富商(凑巧是驻法大使迈伦·赫里克的邻居)。他从外面回到自己在罗斯福酒店的房间,给自己倒了杯睡前酒。

没过多久,希科克斯先生开始产生了一种奇怪而不快的感觉——喉咙和胸口发紧,苦涩的疼痛在整个身体中蔓延。我们可以想象,随着症状越发严重,玻璃杯从他手里滑落,希科克斯先生痛苦地站起来,跌跌撞撞地走向门口想叫人帮忙。随着马钱子碱的剧毒作用席卷而来,他身体的各个系统逐一崩溃、麻痹。希科克斯先生没能奔到门口,而是慢慢地、悲惨地倒在房间的地上,茫然、惊惧着,哪怕一丝肌肉都无法动弹。

希科克斯先生之死最值得说明的一点是,他不是被人下了毒,而是政府害死了他。

……

这就是历史上著名的美国禁酒令的一幕。比尔森在书中写到:从许多方面来看,20世纪20年代是美国历史上最奇怪、最不可思议的10年,禁酒令更让它怪上加怪。这是一个原本理性的国家有史以来做过的最极端、判断最失误、代价最沉重、却也最易为后人所忽视的一项社会工程实验。它一下就斩杀了美国的第五大产业,把每年将近20亿美元的收益从合法商人的手里夺过来,交给了杀气腾腾的暴徒。它让老实人变成了罪犯,实际上还增加了全美人民的饮酒量。

“奇葩”的14年

任何事情都不是一蹴而就,禁酒令也不是政府的一时兴起。许多学者研究过禁酒令的前因和演变(有兴趣的可以自行检索论文),在这里我们简要介绍其中的缘由:

1.当年的美国,大部分家庭是单职工,同时工资水平较低,因此不少人都有酗酒的习惯。一方面,酗酒导致家暴,影响家庭和谐;另一方面酗酒影响正常的工作。有数据显示,20世纪之交的美国每年有50万人出工伤,逾3万人死在岗位上。

2.一战的到来,为禁酒创造了最佳时机。酿酒需要粮食,战时粮食用来酿酒,显然不利于支援战争。而美国的酿酒商大多是德国移民,自然受到影响。

3.禁酒党、基督教妇女禁酒联合会(推行女权运动)以及反酒馆联盟的推动。

4.宗教、移民矛盾、高犯罪率等因素的催化。

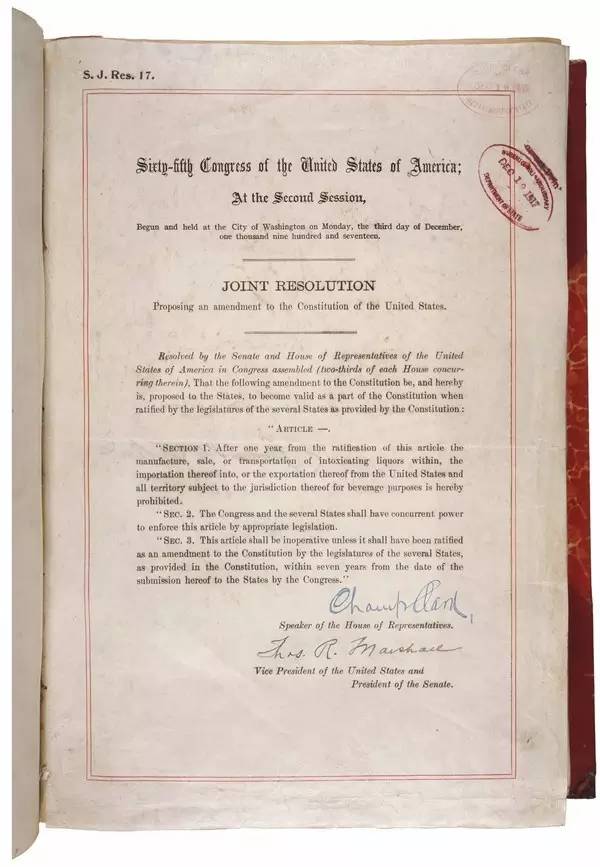

最终,1919年1月16日美国批准第十八条宪法修正案,并在同年10月28日通过沃尔斯泰德法实行禁酒令。在1920年1月16日第18宪法修正案生效日开始执行,由联邦禁酒警察执法。

第十八条宪法修正案:

第一款:本条批准一年后,禁止在合众国及其管辖下的一切领土内酿造、出售或运送作 为饮料的致醉酒类;

第二款:禁止此类酒类输入或输出合众国及其管辖下的一切领土。国会和各州都有权以适当立法实施本条。

第三款:本条除非在国会将其提交各州之日起七年以内,由各州议会按本宪法规定批准为宪法修正案,不得发生效力。

由此,美国正式进入“奇葩”的那段历史。

波士顿女性踩碎餐厅用于冷冻啤酒的冰块丨图片来自:new-documentary

挡不住的喝酒热情

禁酒令的推行并不影响人们喝酒的热情,为了喝到酒,美国人民发挥出聪明才智。

1.葡萄砖——一种葡萄酒原料,以葡萄干加酵母的包装形式出售,生产商往往会在包装上附加这样的"贴心提示":如果您不小心把这些东西加入到一加仑水中并置于密封罐中,那么要当心,它在二十天后可能会变成葡萄酒。

2.Near Beer——一种酒精度刚好在0.5%的啤酒,这是因为当时被禁止的酒精饮料在宪法中定义为酒精度超过0.5%的饮品,所以这一产品并不算违法。它提供细尽的说明书,提醒买者哪些事情"不能做 ",否则就可能自己酿出高酒精度的啤酒。

3.麦芽和啤酒花——啤酒厂不能卖啤酒了,只能转而出售酿酒原料,并声称这是作烹饪或烘焙用途。

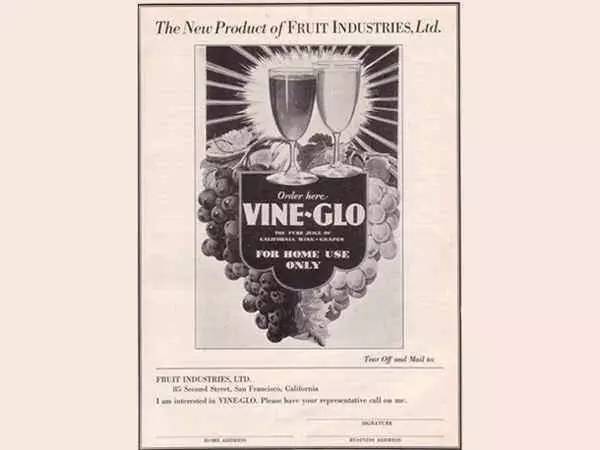

4.Vine Glo——一种经调配的浓缩葡萄汁,承诺三十天后可自行发酵成葡萄酒。

Vine-Glo 是禁酒令时期公开销售最打擦边球之一的产品丨图片来自:newsoldday

当时为了喝酒,诞生了不少秘密的酒吧。在电影《了不起的盖茨比》中,莱昂纳多饰演的盖茨比又一次进入了一家理发店。外面很正常,但走进去其实是一家酒吧。这就是上世纪30年代,美国禁酒令时期的”秘密酒吧”,英文名是speakeasy bar,字面翻译就是“悄悄说话的酒吧“。

另外,电影中的盖茨比就是靠贩私酒起家(虽然没有明说,但是所谓药房,就是指私酒坊),正跟那些靠酒起家的黑帮如出一辙。

禁酒令下的美国

禁酒令推行后,喝私酒之风盛行,并产生了一系列的社会影响。

1.群体性道德滑坡。有一种说法是几乎全美的男性都变成了伪君子,禁酒令之后,喝酒变得偷偷摸摸,进而影响了行为处事方式。

1920年1月16日禁酒令生效日开始执行此法案,由联邦禁酒警察执法。

2.禁酒之后,酒价飙升,乱局之下,各类奇怪的事情发生,如工业酒精问题。比尔森在书中写道:希科克斯先生被害死是因为颁布禁酒令时没充分考虑到一个问题:除了饮用,酒精还有其他各种用途。酒精是(基本上至今仍然是)油漆稀释剂、防冻剂、洗涤剂、防腐剂、防腐液等的关键组成部分。所以,为了这些合法的用途,政府必须允许它继续生产。不可避免地,一部分酒精,数量相当庞大,据估计每年有2.3亿升进入了私酒交易。为了让工业酒精无法饮用,政府往其中添加马钱子碱和汞等毒物(能让饮用者致盲、致残甚至致死),使之“变性”。一位禁酒官员快活地说,“变性”酒精成了“美国的全民新饮料”。

倾倒酒水

3.禁酒令的直接影响是让美国的黑社会力量大大增强,因为黑市需要用到武力和武器的保护。这个特殊的时期后来还为不少经典电影和电视剧提供了素材,《美国往事》、《铁面无私》、《毁灭之路》等著名的黑帮电影,《大西洋帝国》等美剧,都属于禁酒令题材的影视剧。

电影《美国往事》剧照,图为主人公演示如何防范警察搜查走私酒

4.宗教信徒的虔诚度降低。禁令颁布通常都有特例,基督教在进行一些大型宗教活动时需要用到一些红酒,据称是代表耶稣的血液。

5.官匪勾结,黑社会与政府形成了贿赂关系,造成官僚制度腐败。

不是荒谬的就是滑稽的

有多少人命丧工业酒精下?

到底有多少人因为喝下工业酒精命丧黄泉,各方统计数据差异很大。饮食文化史学家鲁特和罗什蒙在其权威的《美国饮食报告》中称,光是1927年就有11700人因喝私酒被政府毒死。其他数据来源提供的数字要小得多。但不管总数多还是少,这肯定是美国历史上最怪异的罪恶情节:官方竟然以痛苦的方式处死自己的公民,只因为他们坚持了一种前不久还属于文明生活的一部分、在世界其他地区几乎全都合法适度进行时明显无害的行为。

为禁酒,美国花费了多少?

财政部负责执行新法律,但它完全缺乏承担这一工作的必要资质、资金和热情。因为国会拒绝提供资源,禁酒部门只聘用了1520名特工(警备力量后来略有加强,但特工人数始终不曾超过2300人)让他们去完成一项根本不可能完成的任务:阻止全美963万平方公里疆域里的1亿公民参与酒精生产和消费活动。这样的话,就要每名特工负责盯守75000人,同时还要监管19924千米的海岸线和边境线,禁止走私。联邦政府希望各州承担、执行该法律,但几乎每个州都极不情愿。到1927年,每个州用在执行渔猎法规上的时间是执行禁酒令的8倍。

禁酒令时期的美国警察部队“搜酒队”

为禁酒,美国动员海军全体官兵监督沿海口岸,以防阻偷运酒船进港;动员空军监控领空。

政府各部门行动起来,利用一切宣传媒体,对酒宣战,并阐述酒的危害;报刊、杂志、书籍、图画、电影、报告会、演讲会、座谈会等等。据估计,那次国家在反酒、禁酒宣传工作中,所花费的财力,超过六千多万多美元;为此而出版的书刊、宣传品近百亿卷册;在执行禁酒令的14年当中,所投入的经费,不少于25亿美元;在此期间,共判处与酒相关的300名犯人以死刑;535人因饮酒而被判监禁,共处以1.6亿美元的罚金;有4.04亿美元的财产因触犯禁酒令而被没收。

人财物投了,值吗?

禁酒令给国家造成了庞大的经济损失。联邦政府失去了每年5亿美元的酒税——占国民收入的近1/10。州政府痛苦不堪,在禁酒令生效前,纽约一半的收入都来自酒税。这也就难怪各州不愿从本来就少的预算里分出一部分钱,执行一套克扣了自己收入的法律了。

饮酒更加疯狂?

地下酒吧疯狂发展。曼哈顿中城的一个街区就出现了32个提供饮酒的地方。人们到处都喝得到酒,而且卖酒的大多不遮不掩,禁酒令就像是压根儿不存在似的。

芝加哥仍在营业的酒吧差不多有两万家,有些街区的酒吧甚至连招牌都不改,公然卖酒。在纽约,饮酒场所的数量比禁酒令生效前翻了一倍,达到了32000家。

而且,在这些新开的地下酒吧中,贩售的酒水当然完全不受监管。在芝加哥,市政府的一名化学家把私售的威士忌往水槽里倒了几滴,惊讶地看着它腐蚀且穿透了陶瓷。《纽约电讯报》(New York Telegram)的记者出于好奇想了解私售的威士忌到底有些什么成分,请了一位化学家检验了从全城地下酒吧里买来的341种样品。化学家分离出了煤油、尼古丁、精苯、粗苯、甲醛、碘、硫酸和肥皂等多种成分。此外,还发现约1/6的样品都严重有害健康。

美国史上唯一被废的宪法修正案

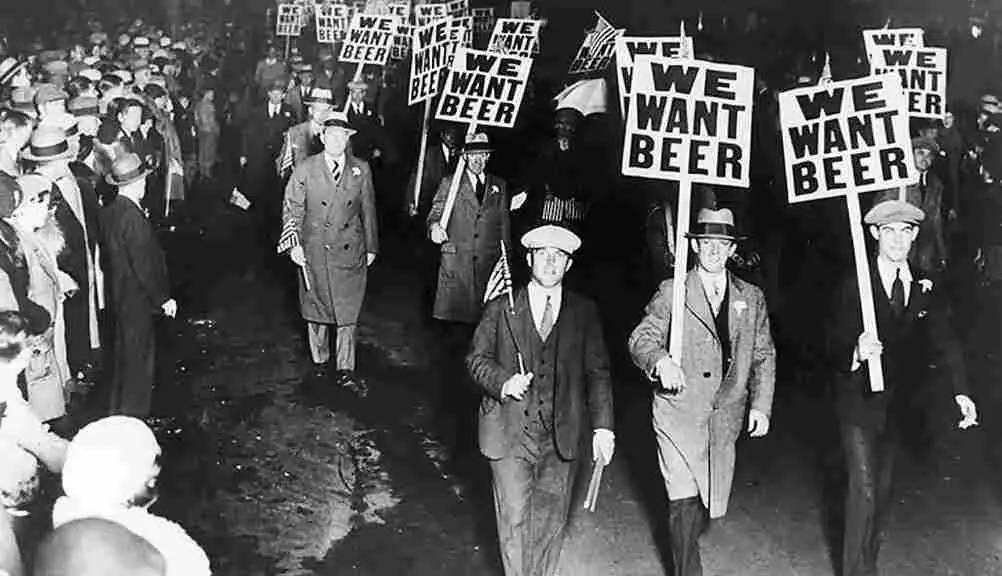

禁酒令从一出生起就是个怪胎,一是其违背了美国宪法对公民个人权利和自由的尊重;二是禁酒令让美国乱上加乱,甚至社会动荡;三是政府在失去重要税收来源的同时还要大量支出用于禁酒,典型的赔本买卖。

在禁酒令的第十个年头,美国进入大萧条时期,政府注意到取消禁酒或许能为低迷的经济注入新的活力,同时民间要求解禁酒水的呼声越来越高。

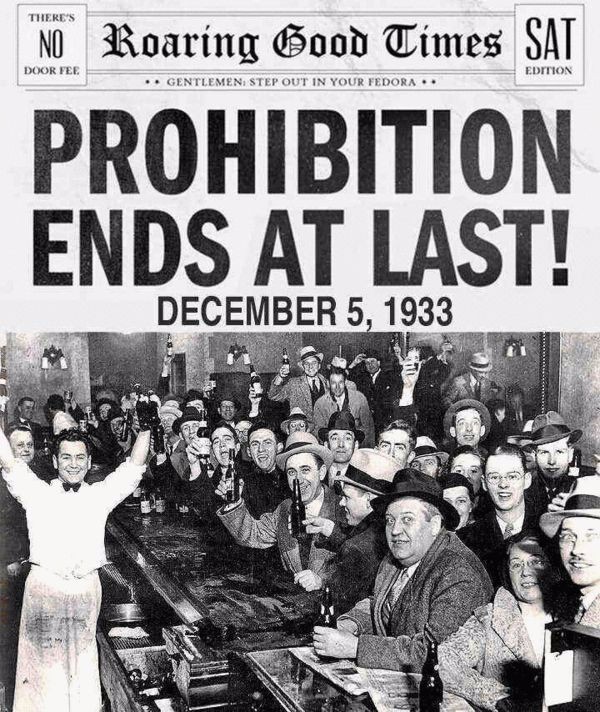

终于在1933年,罗斯福总统顺应民意,宣布废止禁酒令,于是第十八宪法修正案成了美国历史上唯一一个被废除的宪法修正案。

这是解除禁酒令后的欢呼场面

图为禁酒令废止后美国人将在地窖里私藏的葡萄酒和啤酒取出并公开拍卖丨图片来自:donsmarylandhistory

1933年12月21日,旅居巴黎的美国人以彪悍的喝酒方式庆祝美国政府解除“禁酒令”

而长达十多年的禁酒期重创美国葡萄酒业。有数据显示,从1919到1925年的短短的几年内,加州的酒庄数从700骤降到100,全美的葡萄酒产量从5500万加仑减少到3.5万加仑;在质量上,浩浩荡荡的禁酒运动把美国的葡萄酒从一种精工细作的产品变成了只求酒精作用的快速消费品,这对美国葡萄酒业无疑是灭顶之灾。

当然,禁酒令还在某些方面产生了深远的影响:

一是在第二十一次宪法修正案宣布废除禁酒令的同时,也赋予了各州政府独立对酒类流通进行立法的权力。直到今天,美国各都对酒的销售与运输有着十分严格和详尽的规定。酒类的"三级分销体系"和直邮售卖限制法就是禁酒时期之后的直接产物。

二是上世纪30年代风行的“秘密酒吧”至今活跃在美国街头,成为美国的一道特色。

三是联邦警察(FBI)的崛起。由于没有一个地方政府能够对付禁酒,因此为执行禁酒令,1908年成立的FBI的地位大大提升,以至于到禁酒令结束时,联邦警察这个说法,已经很自然的出现在大部人的脑海里。不管地方政府愿不愿意,到 1930 年代,联邦警察已经开始大规模的插手地方犯罪,或者说,协助地方警察处理罪案。

四是酒精在与石油对决败下阵来。禁酒令之前,内燃机的燃料有两大类:石油产品和酒精。酒精的能量低一些,但是当时的技术下能提供的压缩比更高,而且任何能种粮食的农夫都能成为能源供应商,综合算下来成本有绝对优势。福特最初搞出的产品化内燃机,实际是就可以使用这其中任何一种燃料。

然而,随着大禁酒开始;任何作为燃料的酒精,如果不参杂足够致命含量的石油制品的话,根本不允许出售。这不但在技术上废了酒精的武功,还从成本上踏上了一只脚,到了这里,石油和酒精之争基本上胜负已分。此后,酒精作为燃料的地位远逊色于石油,石油成为当之无愧的能源霸主。

*部分素材来源网络

评论