文|娱乐硬糖 刘小土

编辑|李春晖

“文艺复兴”终于轮到喊麦和社会摇了。

当然,在《一人我饮酒醉》《昨日帝王篇》等喊麦神曲的评论区,一直都有大量粉丝表现活跃。他们或呼唤大哥归来,或追忆青春岁月,有道不尽的落寞与不甘。而直到一曲《我姓石》在杭州亚运会场馆响起,他们突然看到了喊麦文化卷土重来的曙光。

与此同时,已经在“小黑屋”待满五年的天佑,如今时不时跳出来吸引眼球,或在徒弟直播间刷存在感,或自己上线做声音直播。这让很多粉丝坚信,“老大今年复出”不是问题。只是佑家军有些心急,喊麦进入主流的剧情五年只此一回,偶像若没能把握时机复出,岂不抱憾终身?

这么一比,社会摇的日子就松弛多了。眼下,摇子文化不只是火在中国短视频里,日韩、俄罗斯、欧美等国家也都在积极学习“广西科目三”,年轻网友还不断在创作上求新求变,颇有巅峰时期百家争“摇”的气魄,更有文化出海的自信豪迈。初代摇子牌牌琦则在不断探试复出,参与了老婆小伊伊的直播带货。

不止天佑和牌牌琦,同期被封杀的其他喊麦王者、社会摇大哥,也都在想方设法回归互联网、回归公众视野。五年过去,当年的精神小伙们大多已三十而立,社会摇和他们是否已足够成熟?成熟到能够融入主流。

初代顶流,走出黑名单

“俩小女孩说哥我老喜欢你了,初中的时候我就看,这给我鼻子都气冒泡儿了。我当时直播也初中才毕业,没多大啊!”

以上是天佑的吐槽。在这场全程没露脸的直播里,他和数万在线观众闲聊旅游见闻,说起被路人讲“听你喊麦长大的”,几度强调自己不老、也不服老,让粉丝不要总叫自己“老登”。但随后天佑又忆起当年勇,忍不住感慨难回少年时。

天佑的“想当年”,确实相当风光。2017年,光是在快手天佑就拥有近4000万粉丝,是喊麦江湖绝对的天王,据说年收入高达8000多万。天佑还曾站上《快乐大本营》《明日之子》《吐槽大会》等综艺舞台,参演过《人间大炮》《致命潜能》等影视作品,多部网大也在待播中,跟长视频主流内容的关系越来越紧密。

就在天佑即将完成从网红到明星的跃迁,走出处在社会边缘的喊麦帝国时,2018年2月,一场净网行动把他扫进了黑名单。当时,大批主播因言语过激、内容低俗、价值观扭曲等问题被全封封杀,多数都是喊麦的。

不过纵使被封杀,天佑一天也没消停过。起初是在徒子徒孙的直播间说话,把自己的朋友、妈妈推到台前,后来还捧上来一位莞莞类卿的“代餐”主播。总之,在“复出?辟谣!”的循环往复里,天佑尽可能维持住了热度,并把旗下艺人推销给粉丝。

其实从2021年起,天佑已经能在直播、短视频里露面,时不时会有网友晒出他的偶遇照、合照。也是在这一阶段,天佑开始通过工作号、家庭共享账号等,进行更频繁的声音直播,内容基本都是讲述自己玩车、滑雪的日常,把十几万忠实老粉重新调动起来。

有一说一,天佑天生适合吃直播这碗饭。哪怕他不再喊麦、不再说那些煽动性的社会语录,只是分享一些交友之道,诸如“装大哥是要买单的”“我出来玩随大流,谁说啥都好使”,照样能够逗乐粉丝。

他在低调地高调着。曾要斗破苍穹的喊麦王者,开始在直播间调侃自己“在现实生活里唯唯诺诺,在网络世界里重拳出击”。但每当有人发出“直播捞钱”的质疑,他又坚持不懈地反驳:这破互联网能挣几个钱?你知道我一天得挣多少钱吗?

牌牌琦的复出姿态则更为迫切。当年,喊麦和社会摇是竞对关系,天佑牢牢占据快手一哥的位置,作为社会摇一哥的牌牌琦只能屈居其后。天佑被封杀后,牌牌琦的粉丝量一路暴涨,只是没过多久,他也身陷相同处境。

社会摇是一种身体叙事,无法露脸的牌牌琦日子没有天佑好过,只能在其他社交媒体发发照片。不过,这一轮封杀被划进黑名单的大多是男主播,牌牌琦的老婆——初代女摇顶流小伊伊被留了下来,开始往时尚、美妆转型。

过去几年,牌牌琦在幕后继续推进自己的直播生意,影响力虽然大不如前,但也拥有了新战场。最近双十一,这对夫妇专门开设服装节专场,还在直播现场吵得不可开交,换来一波话题热度。

人不在江湖,但完全没有耽误精进演技,这工作态度就值得内娱学习。而当牌牌琦晒出团队“硬照”,粉丝在弹幕、评论区呼唤“男神归来”,八步摇、倒车摇等重新在短视频走红,我们可以肯定:社会摇又站在了命运的十字路口。

两派“残党”,绝地求生

在互联网的世界,五年时间足够河东河西。先不说网红迭代的时间单位已经从年加速成月,光看那些被封杀的网红,能在冷宫慢慢熬出头、一直被粉丝惦记的,就寥寥无几。

天佑和牌牌琦有后来者无法取代的优势。一来,他们在巅峰时期都曾广收门徒、招兵买马,通过传媒公司的方式运营团队、发展业务。尤其是牌牌琦,跟徒弟们签合同绑定雇佣关系,当公司签约艺人培养。他们是主播也是老板,哪怕被全网封杀,也仍跟直播、短视频保持紧密联系。

其次,快手社区具有一定封闭性,粉丝流失远没有其他平台快。尤其是那些顶流网红,大把“子/女承父位”“替师出征”的剧本,多少有点虐粉固粉的效果。四大家族、辛巴、二驴都曾被封禁,除非被官方彻底除名,否则他们的地位还是相对稳固的。

在初代顶流努力复出时,圈层内外也在试图对喊麦、社会摇文化进行“驯化”。平台上一轮整顿只是从技术层面进行过滤,如不再重点推送相应内容、屏蔽搜索关键词。但两种文化的创作者和爱好者仍散落在社群和短视频,进行更隐蔽、更安全的创作传播。

先说喊麦。早期喊麦的歌词几乎都是围绕帝王将相、江湖帮派、权谋斗争、沙场征战展开,比如“一人我饮酒醉,醉把佳人我成双对”“败帝王我斗苍天,我夺得皇位以成仙”。

主流最初对这类创作抱有抵触心理,对喊麦神曲进行过一轮轮讽刺和批判。但后来,又有些人觉得喊麦的底色其实很凄凉,是小镇青年的无病呻吟。他们重新剖析作品意象:江湖即夜总会、战士即保安、戎马一生即一直干保安……这种戏谑解读让相应作品变得荒诞好笑,从根本上消解了所谓的“抵抗性”。

这也为后来的喊麦创作者提供了新思路。他们给洗脑旋律装配上更浅显的歌词,比如风靡全网的《我姓石》。这些内容不再像《一人饮酒醉》那样输出“打打杀杀”的价值观,难以吸引忠实信徒,但完全不影响歌曲的广泛传播。

再看社会摇。牌牌琦所代表的社会摇流派在创作上具有高度仪式化的特征,摇子们顶着锅盖头、身穿紧身裤、脚踩豆豆鞋,组成整齐的队形,一起做点头、甩手、扭腰等动作。新一代摇子则舍弃掉视觉冲击,把创作重点从“社会”转移到“摇”,以表演作为激动、喜悦、尴尬等情绪的表达工具。

喊麦和社会摇都没有困在过去。创作者一直在努力将它们的内核变得更空洞,并在表达上洗掉猎奇和土味,直到在主流审美里找到自己的安全区间。

喊麦上殿堂,摇子已换代

社会学家赫伯迪格认为,文化收编有两种方式。第一种是商品的方式,把亚文化符号转化成大量生产的物品。第二种意识形态的方式,司法系统、政府机构、媒介等对相应行为贴标签并重新界定。

2018年以前,长短视频平台给喊麦、社会摇流量扶持,甚至把代表性人物请上自家节目,对他们的作品进行微调、再传播。这是商业收编,并没有从根本上改变内容的特征。

社会摇从审丑到审美、加速主流化,是新一代泛社会摇群体完成的。去年底,海外留学生在短视频发起社会摇比赛,形成了#世界各地出手上分 的热门话题。“英区不养闲人”的口号喊响后,法国的浪漫摇、迪拜的撒钱摇、日本的二次元摇相继请战。尤其是初代、二代摇子出面把休闲局升级成职业赛,场面越发热闹。

也是这一阶段,明星摇花手成为综艺里常见的固定表演项目;“广西科目三”的花手新招式在中国台湾形成病毒式传播;俄罗斯、越南、日本等国家的摇子们疯狂追捧喊麦神曲《我姓石》,一个个变身为躲闪摇的满级模仿者。

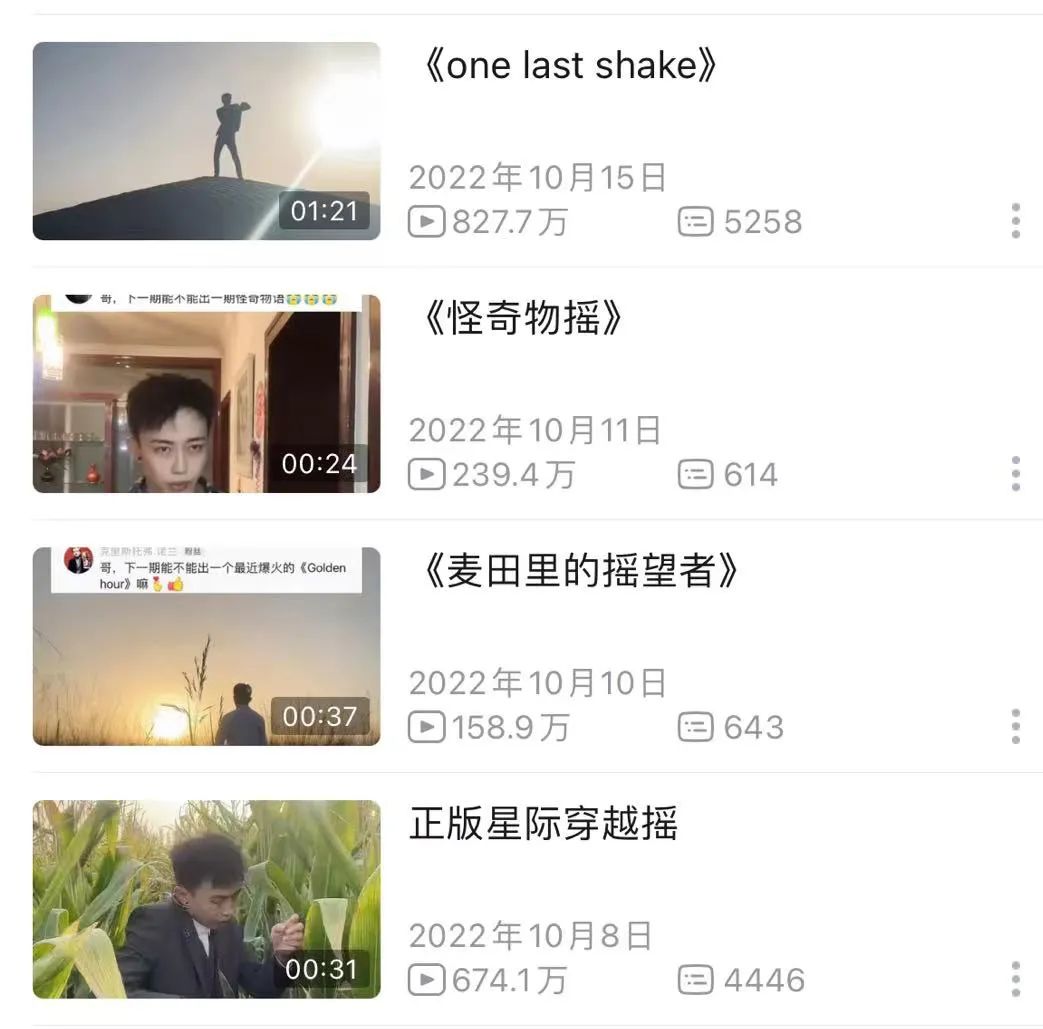

同时,喊麦和社会摇还被鬼畜文化吸收、跨圈传播。其中,视频博主“瑶生Y”将经典电影和社会摇进行拼贴,创作出了《正版星际穿越摇》《麦田里的摇望者》《了不起的摇次比》等作品。截至目前,仅《正版星际穿越摇》一条视频,播放量就已达到670多万。

从百度指数看,2018年搜索量跌至谷底的“社会摇”,在2023年初首次出现明显增长、并创下峰值。最重要的是,舆论自此彻底扭转。“以前觉得社会摇丢人,现在觉得自己不会摇丢人”成为短视频的常见热评。

喊麦神曲走得则是“出口转内销”的出圈路径。《我姓石》先是在TikTok上走红,后来才在国内掀起二创热潮,甚至还成了杭州亚运会的背景音乐。这首歌创作者还写了《我姓苏》《我姓孙》《我姓王》,现在已经开始对冷门姓氏下手了。

在短视频时代,你随便打开一个内容平台,玩梗和找乐子总是最常见的行为。也因此,当喊麦和社会摇卷土重来,老派网友对此表示费解,试图跟玩梗的朋友讲道理时,得到的通常是“爹味很重,我们玩梗而已”的回应。

有意思的是,哈尔滨最近颇有成为下一个网红城市的气势,各路网友纷纷呼唤地方政府好好营业,接住泼天富贵。于是官方火速发了一曲《我姓哈》,没想到竟被群嘲又土又俗。你们,真是郎心似铁、摇心不定。

评论