文|音乐先声 王榨沙

编辑|范志辉

近日,不显名基金会的公开信在业内广泛传播。公开信称,将“再次向全体音乐同行伸出友善之手”,重启音乐人帮扶计划。

这封公开信最初于10月27日发布在南京 1701 Music Park公众号,后被自行删除。

几天后,公开信在独立音乐圈引发关注,老狼、张玮玮等知名音乐人在其社交平台进行转发,帮忙推广。

对艺术家进行资助,在古今中外都屡见不鲜。资助音乐人的形式与主体也多种多样,例如公共部门的补贴、商业组织对版权的投资、大型音乐平台的各类音乐人扶持计划等。

而作为一种更加灵活轻盈的帮扶模式,来自私人或私营部门不计回报的捐赠,可以覆盖到其他资助方式难以触及的音乐人群体,提供更加个性化、更符合资助对象需求的资助,是一种极其有益的补充。

给年轻音乐人发“低保”

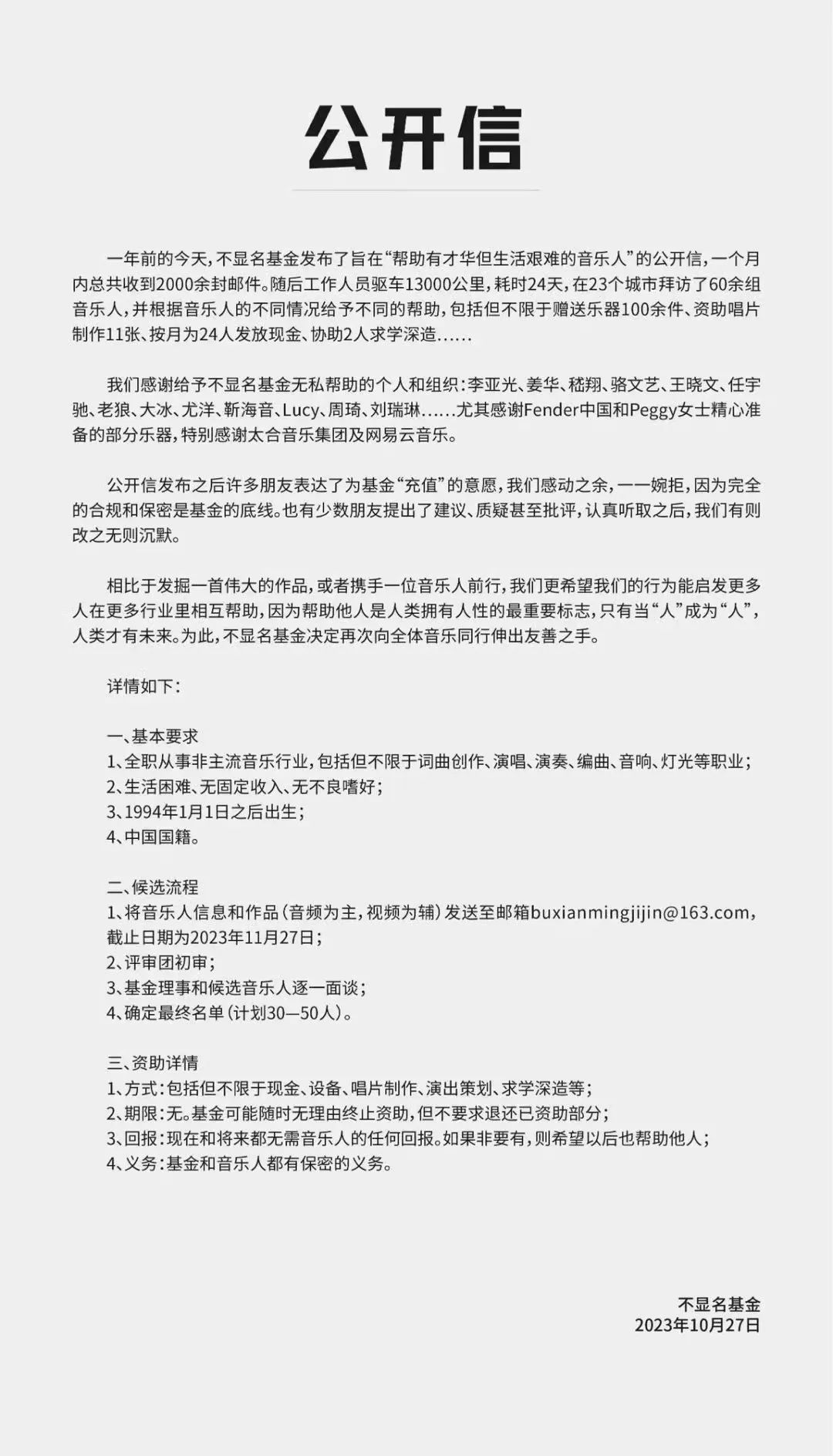

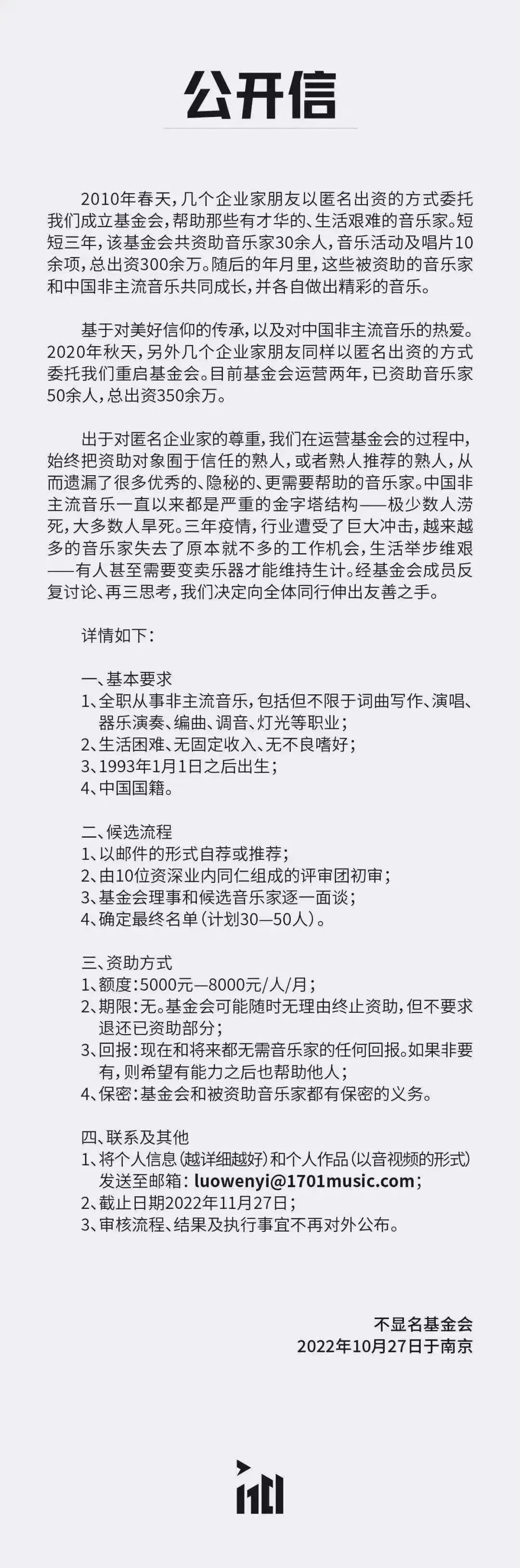

虽然早在2010年就开始了扶持行为,并于2020年重启,但“不显名基金会”这个名字第一次在公众面前出现是在2022年。

彼时,该基金会在南京 “1701 Music Park”公众号上发布了第一封公开信,表示将扶持范围从原来的熟人推荐,转而扩大面向全行业生活困难、无固定收入、无不良嗜好的年轻音乐行业从业者提供帮助。基金会接受邮件自荐或推荐,通过评审团初审与基金会理事逐一面谈的方式,在候选者中筛选出30-50名帮扶对象。

时隔一年,不显名基金会再次发出公开信,信中提到,在一个月内收到2000多封邮件,工作人员驱车13000公里,耗时24天,在23个城市拜访了60余组音乐人,还感谢了老狼、大冰、太合音乐集团、网易云音乐等曾对基金会提供过帮助的个人和组织。

公开信称,今年将继续挑选30-50名音乐人进行资助,资助方式包括但不限于现金、设备、唱片制作、演出策划、求学深造等。不显名基金会真金白银的音乐人扶持计划在业内好评如潮,音乐人张玮玮将其称之为“菩萨行”。

众所周知,慈善是一门学问,因为各种操作不当导致捐助者里外不是人的尴尬现象不胜枚举。除了充满理想主义气质的善心,不显名基金会“小规模私人捐助”的资助模式也在制度层面为音乐人帮扶事业提供了更多的可能性。

与许多常规的音乐人帮扶计划相比,不显名基金会的显著特点就是“小”。

在资金来源方面,不显名基金会并不秉持多多益善的筹资逻辑,反而婉拒了很多人为基金“充值”的意愿。在帮扶对象方面,除了每年仅几十人的有限名额,不显名基金会还将帮扶对象限制在“30岁以内”、“无固定收入”等范围内。

这让基金会看上去缺乏野心,似乎只是想给极少部分生活困难的年轻音乐人发“低保”。

然而,极为克制的规模和愿景,也让不显名基金会获得了独特的优势。

许多慈善机构都需要面对资源分配不够合理的风险,这在很多时候和机构本身是否存在厚此薄彼的主观意图并无关系,在财力物力有限的情况下,帮谁不帮谁,谁拿的多谁拿得少,本就难以得出让所有捐赠者都满意的方案。但当出资人或出资群体的规模相对较小,补贴金额也相对少时,扶持方案如何设计就会变得更好商量,项目落地的过程也更有可能进行灵活的调整。

图注:韩红爱心慈善基金会,却曾多次引发质疑

对比这两封公开信,我们可以发现,2022年,不显名基金会给出的帮扶目标是“选定30-50人每月给予现金”。然而,在2023年总结过去一年的落实时,真正获得现金帮扶的音乐人数量缩减为24个,但增加了赠送乐器100余件、资助唱片制作11张、协助2人求学深造等计划之外的资助。

这显然是基金会在实际操作中根据音乐人的具体需求,因势利导地调整了帮扶计划。但一般来说,在规模较大的慈善机构中,这种调整即使真的能提升帮扶效果,也可能会面临大批捐助者的诸多质疑,致使变革无法落地。相较而言,体量轻盈的不显名基金会则更灵活,并没有因其帮扶计划的调整而影响项目推进的效率。

另一方面,低野心的目标往往更易达成。与许多喊出宏大口号、最终效果一般的音乐人帮扶计划相比,只给一小撮音乐人发“低保”的不显名基金会,确实让音乐人拿到了能够为梦想续命的真金白银。

在一支年轻乐队的歌曲宣传稿中,我们发现了“特别鸣谢:不显名基金会”的字样。严格来讲,这很可能违反了不显名基金会“基金和音乐人都有保密的义务”的规定,但这种宁愿违规也要感谢的态度,也足见不显名基金会的确实实在在地帮到了音乐人,从而赢得了后者极大的好感。

在务实克制的运营逻辑下,不显名基金会就像一艘大海里的小船,未必能激起很大的风浪,但船小好调头,总能高效、灵活地到达目的地。

不显名基金会并不孤独

在数十年的中国流行音乐史中,充满侠义精神的雪中送炭一直存在。不显名基金会这种不求回报的私人捐助模式,在中国音乐行业中并非孤例。

80年代初期,歌曲《龙的传人》的作者、中国台湾地区音乐人侯德健来到北京。面对当时大陆地区几乎空白的音乐产业,侯德健慷慨相助,他从香港购置音响、录音设备,一点点背回北京,将自家车库做成录音室,24小时免费向音乐人开放,并向本地音乐人传授演奏、录音技巧。

图注:侯德健

在一次采访中,侯德健回忆称:“新进的任何新的乐器有说明书,没有说明书,我教你,你们想要在那边录哪张唱片,录成卡带,自己带回家去听,你们自己就去录就好了,肚子饿了,给我打个招呼,我买披萨给大家吃。”

许多已经走起来的乐队,也乐于将部分收益用于帮助年轻的音乐人。2021年,痛仰乐队在进行livehouse巡演时开启“后浪计划”,乐队会将当年四站巡演票房利润的50%用于资助当地的音乐人,剩余50%用于支持巡演场地。

2005年初到中国时,参与《乐夏3》录制的布衣乐队日籍鼓手Funky末吉觉也不吝对身边的音乐人朋友提供技术、金钱方面的帮助。

那时候,在日本颇具名气的Funky为了追寻自己理想中的生活方式,来到北京搬进了一所聚集着一批摇滚音乐人四合院。面对身边窘迫的音乐人朋友,Funky经常请大家吃饭。对于Funky在物质层面的帮扶,布衣乐队主唱吴宁越笑称,自己“啃Funky啃了至少有十年”。

虽然侯德健、痛仰乐队、Funky等人对音乐人的帮助更多的是性情使然,并没有像不显名基金一样形成一套专业、固定的运营模式,但两者的底层逻辑是一致的。

正因为如此,双方在表现形式上也呈现出了诸多相似之处。正如Funky曾在布衣乐队的演出宣传文案中说,“成功的人并不需要我的帮助,有困难的人才需要我”,而不显名基金会也同样将资助侧重点放在了“生活困难、无固定收入”的音乐人群体。

上述出于情怀的私人捐助,虽然与动辄以百万千万计的产业投资相比规模不够大,但在普遍利己的风气下,关怀和帮助相对弱势群体,还是能像风向标一样对行业氛围产生潜在影响,对音乐行业从业者尤其是年轻从业者起到极大的正向作用。

为中国独立音乐打一个“补丁”

除了情怀层面的价值,站在产业角度来看,上述不求回报的私人捐助模式,也可以弥补其他音乐人帮扶方式的一些短板,进一步完善艺术家资助事业的维度。

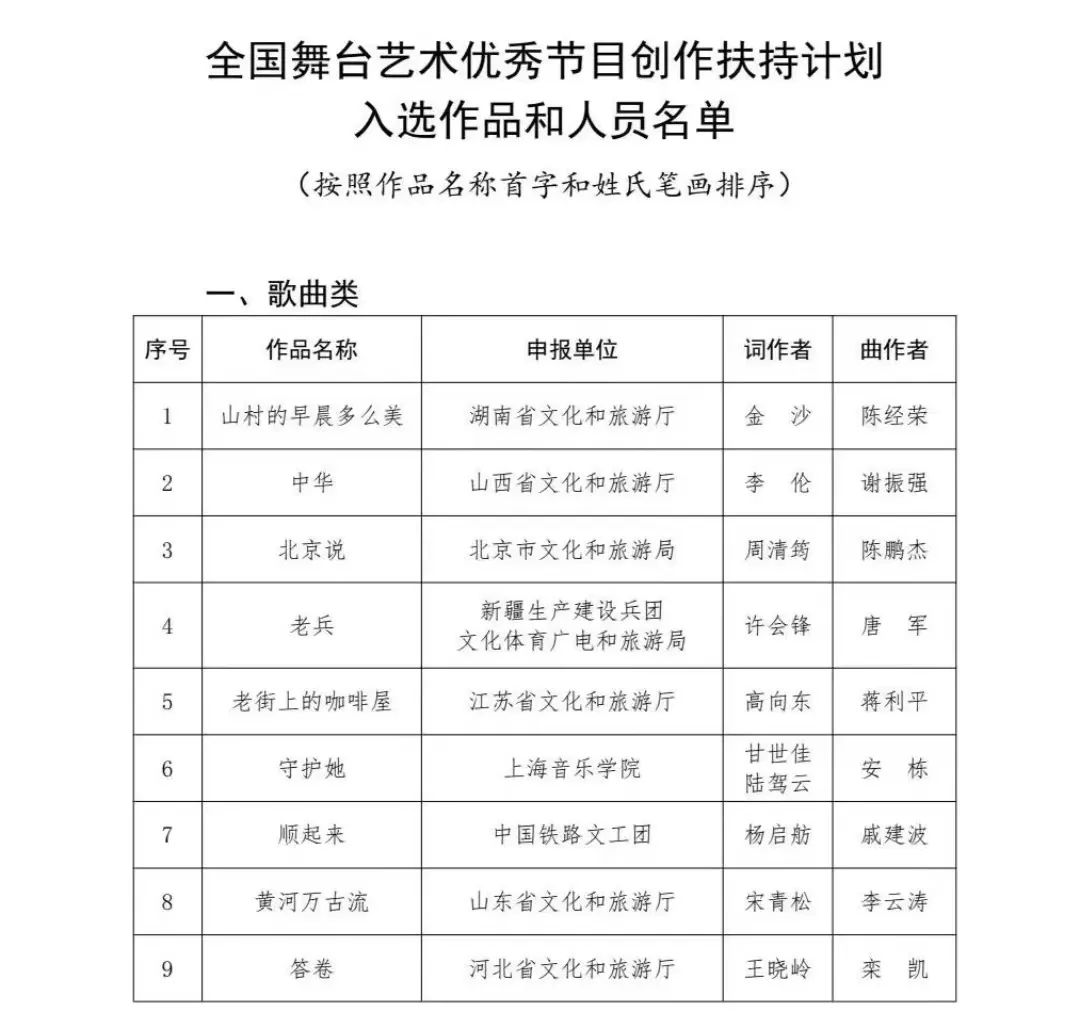

以公共部门的帮扶为例,与私人捐助常见的“发低保”、“请吃饭”相比,财力雄厚的公共部门出手更加“大方”。

比如台湾地区,自2007年以来,公共部门每年出钱出力支持独立音乐发展,2010年推出“流行音乐产业发展行动计划”后,对音乐人的补助额度更是十分可观。以2020年针对创作乐团类的补助为例,全长专辑补助可以拿到70万台币(约人民币14万余元),EP补助可以拿到15万台币(约人民币3万余元)。

大陆地区针对文艺工作者的帮扶也很到位,文旅部等部门也会针对不同主题推出各类扶持计划,鼓励艺术创作与艺术表演。

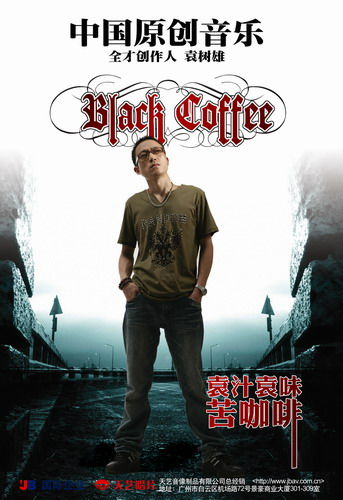

有些公共部门为了给文艺工作者提供足够的保障,还会发放“铁饭碗”。比如,多地文化类事业单位都会招聘音乐干事。据澎湃新闻报道,知名音乐人袁树雄就于2011年作为特殊人才被招录为隆回县文化馆的一名音乐干事。

图注:2022年连云港市文化馆公开招聘音乐干事,图源:公考雷达

公共部门的资助对于个体音乐人来说往往是财大气粗的,能够很大程度地缓解物质上的匮乏,但这种形式的资助也有局限性。

比如,接受公共部门资助的音乐人,其创作往往也要呼应宣传需求。上文提到的袁树雄,早期作品不乏《苦咖啡》等诉说个人感受的情歌,入职隆回县文化馆后,其创作内容发生了转变,多为《大隆回》、《宝庆府》、《你好隆回》等宣传隆回当地风土人情的歌曲,他的代表作《早安隆回》也是在这一背景下创作出来的。

图注:袁树雄早期专辑《苦咖啡》宣传海报

同样的情况在国外也适用。由韩国政府出资建立的音乐场地 Platform 61,可供音乐人免费录音,但据一名从英国移居到韩国的乐手介绍,Platform 61更加青睐“有某种文化特质、能够向外推广韩国的乐团”。

需要强调的是,公共部门的宣传需求无可非议,毕竟,其经费往往来自政府财政的转移支付。这笔钱理当被用于提振文旅产业、宣传当地文化等更有利于改善民生水平的事务中去,不应当单纯为某个音乐人的自我创作买单。

也正因如此,站在音乐人的角度来看,来自私人的捐助可能会让他们有相对大的创作空间。

此外,公共部门对于音乐人是否有补贴,补贴多少,很大程度上由当地的产业结构与经济水平决定。上文提到的台湾和隆回,第三产业在三大产业中占比均超过50%,当地政府在文旅宣传方面的投入也较多。而在一些第三产业相对落后或经济欠发达的国家和地区,公共部门很难拿出大额专项资金帮扶音乐人。在这种情况下,私人捐助便有可能成为“久旱逢甘露”一般的存在。

除了公共部门的资助,大平台对音乐人的扶持和版权投资基金也是两种常见的音乐人帮扶模式。

作为掌握大数据和算法技术的大平台,相对更能判断出哪些音乐人有潜在的市场价值,其帮扶也能够更加精准。而大平台本身持有的海量听众,本身也是一种高价值资源,很多时候,将流量向被选中的音乐人身上倾斜,使其获得更多曝光,可能比直接给钱更有价值。

但另一方面,商业平台的非公益性质决定了其逐利的本质,它们推出的音乐人扶持计划大概率带有利己的目的,而在音乐人与平台的推拉博弈中,起初看似获得资助的音乐人可能反而会吃亏。

例如,很多音乐人扶持计划的本质是诱导音乐人交出版权,以此换来短期推广,然而,一旦歌曲走红,后续的收益可能会被商业平台尽收囊中,音乐人最终得了芝麻丢了西瓜。

此外,资本市场也衍生出了新型的扶持方式。例如,2021年1月,太晚文创投资基金“天使放大”就曾携手街声组成战略联盟创投合作,将创投资金注入音乐制作。为了防止出现“资本恶性收割流量”的悲剧,此次创投主要采取“收益回报型投资”的模式,资本不取得版权,以作品发行后的收益抽成作为投资报酬。

这种直接在投资端进行权力制约的良苦用心值得肯定,但商业操作毕竟难以逃脱逐利的底层逻辑。没有版权只有收益分成的投资方案是否能对投资者持续产生吸引力,目前看来是一个未知数。

此外,有些商业平台唯流量论、唯数据论的筛选逻辑,可能会让音乐人为了获得补贴,在创作中迎合口水歌的审美,从长期发展看不是一件好事。

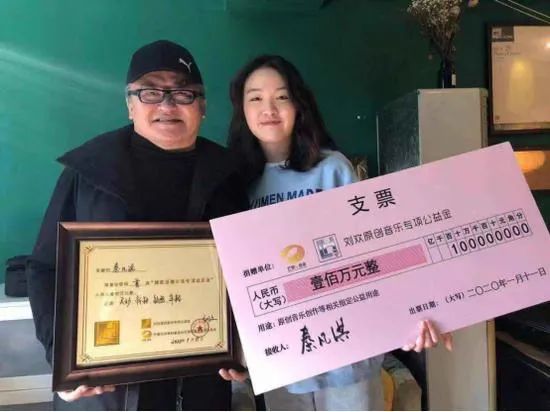

而私人捐助的模式,由于并没有太强的逐利性,因此在帮扶对象的选择上,也更有可能更加偏向不够大众但艺术水平在线的音乐人。比如由刘欢牵头建立的“刘欢原创音乐专项公益金”,其资助的音乐人有裘德、秦凡淇等,这些音乐人并非“洗脑热曲”的创作者,但均具有较高的艺术水准。

而不显名基金会这类私人捐助,尽管体量不算大,但它闪耀的理想主义光芒、对弱者的关怀和利他精神,是音乐人帮扶事业最为不可或缺的内核,也是让整个音乐行业得以良性发展、持续繁荣的关键所在。

有人说,这世界千疮百孔,但总有人缝缝补补。不显名基金会的存在,无疑为中国独立音乐打了一个“补丁”。

评论