欢迎来到拾媒映像第四期,我们这次同样邀请了众多志同道合的朋友一起。

还有赵鹤松和胡舒欣两位业界导演和编剧的倾力加盟

真是蓬荜生辉呀!

我们这期看的呢就是《黑镜》(精选了几集)。(下文涉及严重剧透)

我敢说你们就算没看过也肯定听说过!

那拾社长我就来讲一讲《黑镜》。

首先,《黑镜》是多部单集组成的迷你剧。

每一集都是一个独立的故事。

不同的演员,不同的社会背景,不同的角度。

《黑镜》把焦点放在了科技与人类社会的关系上。

故事也紧紧围绕着我们当今的生活展开。

如果说科技是毒品,它的确也会让人上瘾,那么它带来的副作用是什么?

《太空旅客》制片人Stephen Hamel曾经对科幻作品的核心概念总结出了这么一句话:它问了一个什么问题?

也正如片名一样——“Black mirror”。

每当你看完一集,你都会像看到黑镜子里面的自己一样。

狠狠地反思自己,反思整个社会。

毫无疑问,《黑镜》在这个方面做得很完美。

它把我们对当今社会的不安全感,以尖锐、悬疑、讽刺的故事形态娓娓道来。

人性的丑态一览无遗。

在第一季第一集《国歌》中

首相迫于舆论和恐怖威胁,为了救出公主,与猪进行了性交。

群众们都在电视机前面围观。

事后他的民众支持率上涨了。

威胁他的那位艺术家自杀了。

这次事件在一年之后还被称为世纪伟大作品。

这些还没完。

在此过程中还有通过潜交易来换取情报的丑陋媒体。

就是在这样可笑的社会环境下。

才有了后来公主被释放了半小时却无人知晓的可笑事情。

原因在于绑架者知道群众肯定会在电视机前围观。

另外,他的妻子虽然愿意陪同他进行政治活动。

但回到家里,她的眼里再也没有丈夫这个存在。

首相失去了和她妻子的正常生活。

对任何妻子来说,都很难原谅这样一件事情。

即使说丈夫不是为了金钱和名利,不是为了财富,他即使是被逼的话,心理的阴影依然是难以抹去的。

这也相当于也提出了一个问题“性生活对于一对夫妻来说的重要性”。

看到这里,才知道这才是整个故事最可悲的地方。

但不得不说,故事最后对妻子这一角色的处理无疑是点睛之笔。

全片妻子对整个活动前后的反应一直贯穿始终,导演不忘去表现她对这一事件的态度。

妻子的两次电话正说明了这一点。

其次,当民众都把全部目光放在“首相和猪会发生什么?”这样的问题上时。

根本不在乎“幕后者是谁?”。

而在这个时候,导演把观众的目光一下子转移到这个在这次事件中真正的最大受害者身上——妻子。

这是对影片主题的一次提升。

从社会反思到个反思。

很完整,很沉重。

看完《国歌》,我们看了第二季的第二集——《白熊》。

这一集跟《国歌》相比,引发了更多的关于道德标准的衡量及思考。

故事背景是虚拟的。

人们被“白熊”这样的一个虚拟符号所控制。

“猎人”为所欲为,烧杀抢掠。

民众只会拿着镜头记录和围观这一切。

影片一开始就悬疑感十足。

女主醒来发现不知身在何处,不知自己是为何人何名。

离开屋子便开始了逃脱追杀的疯狂之旅。

在遇见了好人相助,终于到达“白熊”之后。

发现自己一直在被玩弄。

自己不过是一个“玩具”,所有的一切都是剧本的事先安排。

没有所谓的猎人,没有所谓的白熊。

白熊只是被她未婚夫所杀害的小女孩的遗物。

她是一名杀人犯帮凶。

她用录像记录了未婚夫对一个小女孩作案过程。

残忍至极。

她的行为引起了所有人的共愤。

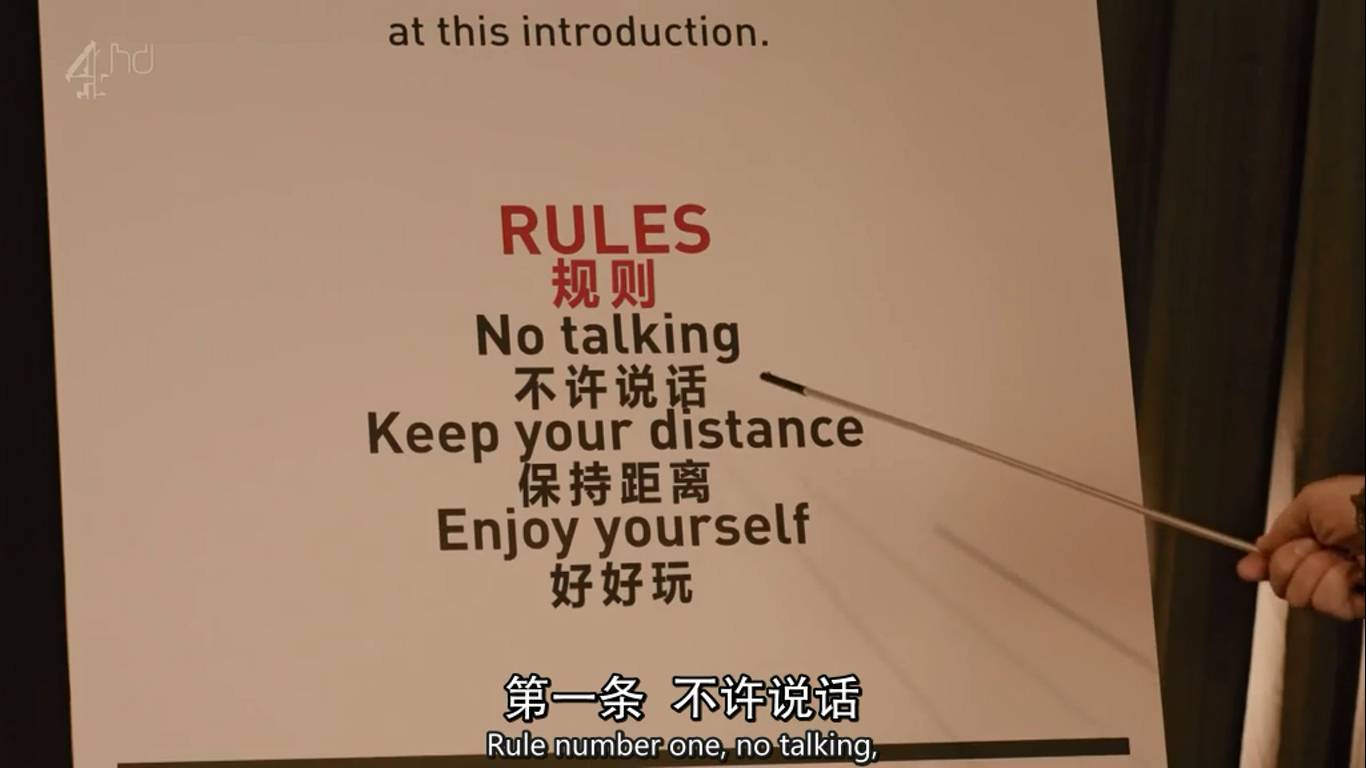

于是开设了这样的一个主题公园,制定规则,供人娱乐。

她变成了“受害者”,民众成为了她的身份。

最后陷入了无止境的循环中。

这个故事很容易让人想起来金凯瑞的《楚门的世界》。

但和《楚门的世界》里面那种全民直播循环戏剧不一样的是。

故事的主人公的身份不同。

《白熊》其实在主题上也是有更进一步的。

它会强迫观众去思考。

它披着真人秀的外衣。

实则在讨论“你在什么样的情况下可以对个人施加这样的行为?”。

假设这个被直播者不是一个杀人犯。

可能观众就会觉得缺少一个对她进行直播惩罚的理由。

也就意味着大家思考的主题就变了。

再从另外一个角度来看,

假设法律当时因为证据不足判她无罪的话。

民众还应不应该给她这样的惩罚?

我觉得这是一个很难抉择的问题。

因为如果我们不用私刑给她这样的惩罚。

就相当于是放任一个这样的杀人犯逃脱了法律的制裁。

那我们本身跟剧里头拿着照相机拍摄的什么都不做的人又有什么区别。

所以说,编剧在最后这一块给她加上了罪犯的属性。

并把观众带到了一个无限的逻辑悖论上面去,是对整个故事主题的一个升华。

这也的确产生了很大的戏剧效果。

所以说,在这个层面上,它比《楚门的世界》是更为深刻的。

那么,既然存在这样的差别,我们又可以引申到美国价值观与英国的价值观的差别。

美国的价值观多多少少向上扬一点。

相较于英剧来说,美剧还是保持了它的一种娱乐性。

就哪怕它还是这样的一个科幻的,一个忧虑的主题。

《黑镜》第三季正是如此。

在第一集的世界里。

人们会给生活中所有人打分。

高低分的待遇会有所不同。

4.5分以上的那个上层阶级,塑造得很势利,很权贵,拥有很多权力。

低分的人则会收到排挤。

只是因为他们做了真实的自己。

还有一个隐藏的事情是,片中非白色人种多为低分人群,且都在服务白色人种。

服务员是黑人,航空公司前台是黑人,保安是黑人,卡车司机是棕黑色人种,关进监狱的也是黑人。(不知道是不是我想多了)。

故事里女主角为了凑分买房,应高分好友婚礼之邀前往,想获得高分人群的肯定使自己的分数提高。

不料途中各种坎坷让她分数直线下滑。

等最后到了现场终于控制不住心中的愤怒。

终于做了一回真实的自己。

可见美国民众对社交网络和种族问题的重视。

总的来说,这种编剧形式很美剧。

连结局也是一个挺向上的美式的结局。

另外,在主题表现上,美剧不会跟英剧一样时刻关注政治层面和法律、和社会制度层面的关系。

英剧在编剧技巧上会夸张处理。

目的在于表现整个社会的共性。

(第二季第三集,卡通虚拟人物竞选国家领导成功,并在未来统治了世界)

这在第一、二季中就表现得很明显。

而美剧在讨论层面上,从政治下拉到了人民大众。

很显然,这样的做法使趣味性会更强,共鸣点会更贴近个人和生活。

在第三季中的后半段,骑摩托车的人、卡车司机等等就是为了表现一下仍存的人性亮光。

这就是第三季与前两季的根本区别所在。

《黑镜》一共三季,现在已经有12集。

一集一个故事,一集一个痛点。

它真的很超前,这是很多观众看完之后的感觉。

那么在中国市场上,这样的一部超高水准的剧集能否有播出的一天呢?

不管你信不信,社长我表示很期待。

首先从中国电视剧发展来看,业内就有一个这样的说法。

收视群体是两低一高,低学历低收入,高年龄。

在制片人心目中,看电视剧的这些都是什么人。

他们可能并不太愿意接受这种东西。

而且电视剧在中国更多的是在一个解决高年龄观众时间的途径。

而深刻压抑的故事主题并不适合这部分受众的生活方式。

所以从制片人的角度来考虑的话。

在媒体传播上播出的尽可能会是贴近生活的喜剧、生活、伦理、爱情等。

即便他们做严肃题材的评价会更高。

他们也愿意选择其受众面更广的大众类型,以博取点击,获得更高的收益。

这时候又有人从另一个角度提出问题了。

国内这个市场是观众的审美决定的还是国内制片人的水平决定的?

这个问题我也认为不能一概而论。

制作高水准的东西,当然是可以的。

但是相应的要增加成本,包括人员成本和制作成本。

这个时候制片方会考虑这样一个问题。

假如我真的花了这么多钱去投这个片子,结果我卖不出去。

那完了,电视台不买这个怎么办呢?

或者说我电视台播出了之后,收视率很低。

那我的广告商要找我了。

所以现今市场很大一部分还是金钱在制约。

资本的总量很大,但是不集中。

零零散散。

况且一旦资本商对内容创作不了解甚至是干预的时候,又会影响其作品的质量。

所以说,网络剧平台成为了现今大部分资本愿意投放的市场。

因为这个市场还很新。

我听过很多这样的论坛,关于如何打造爆款。

我觉得这个就是需要时间去积累的。

得积累到一定的经验以及一定的资本基础之后。

自然而然的会有更多高水平的作品出来。

如今国内的网络剧市场正慢慢涌出了不少严肃题材的佼佼者。

《心理罪》、《余罪》、《法医秦明》等等。

它们直接地去接触以前不敢触碰的底线。

在获取高流量的同事也收获了高口碑。

再过几年,《黑镜》这类剧集的受众群体也会越来越大。

也会有越来越多的好作品。

评论