作者:任娴颖

《塔洛》上映的这段时间,导演万玛才旦的行程安排明显比往常忙碌起来。

在采访的过程中,可以感觉到,万玛才旦并不是一个很擅长用言语去表现自己的人,但他仍然尽力地配合一家又一家的媒体采访。一切都只为一个目的,他希望自己的电影能让更多的人看到,无关票房多与少,也无关评论褒或贬。

12月9日,电影《塔洛》在全国公映。作为一部藏语电影,《塔洛》比起一般的文艺片,更显得小众,影片的发行也采取了“限量上映”的方式,上映至今的大部分时间里,《塔洛》的排片率都低于0.1%。在这个大片扎堆、吵吵嚷嚷的12月贺岁档,大部分观众都没有留意到电影院里还有这样一部“另类”的影片。

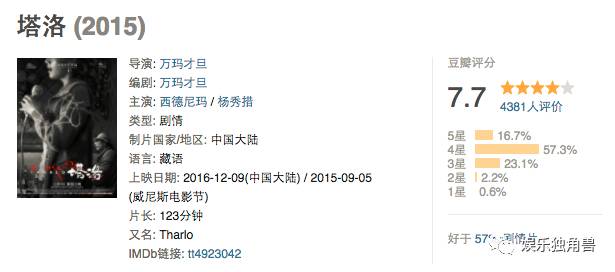

但对于许多电影发烧友来说,《塔洛》这部影片并不陌生。2015年,《塔洛》先是入围世界三大国际电影节之一的威尼斯电影节的“地平线”单元,之后在第52届金马奖上获得最佳改编剧本奖,以及最佳剧情片、最佳导演、最佳摄影的提名。2016年,《塔洛》又先后在国内外多个电影节和影展上获奖。

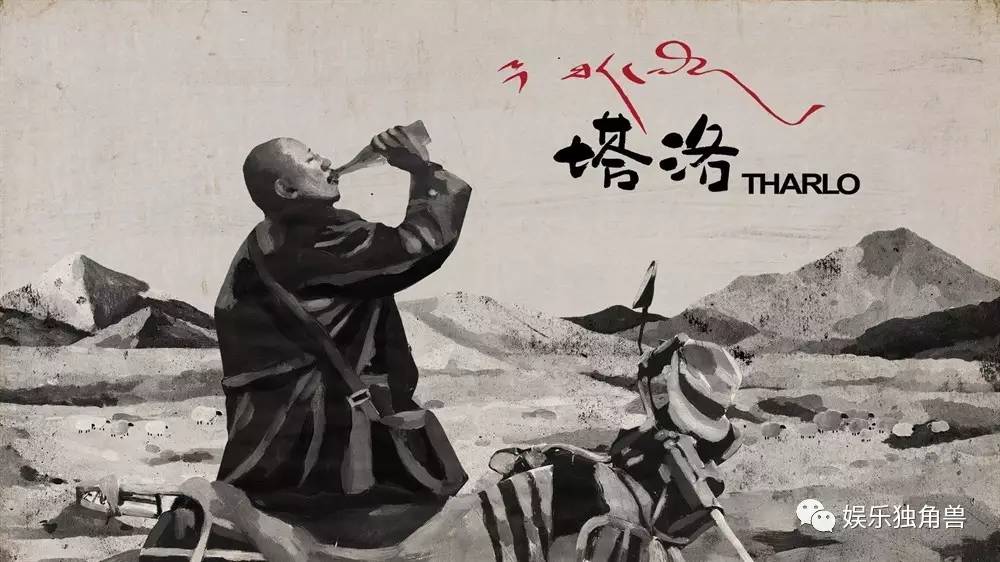

《塔洛》是根据万玛才旦的同名短篇小说改编。“塔洛平常都扎着根小辫子,那根小辫子总是在他的后脑勺上晃来晃去的,很扎眼。时间长了,人们就给他起了个外号叫‘小辫子’,甚至都忘了他原来叫什么名字。”在小说的开头里,万玛才旦这样写道。

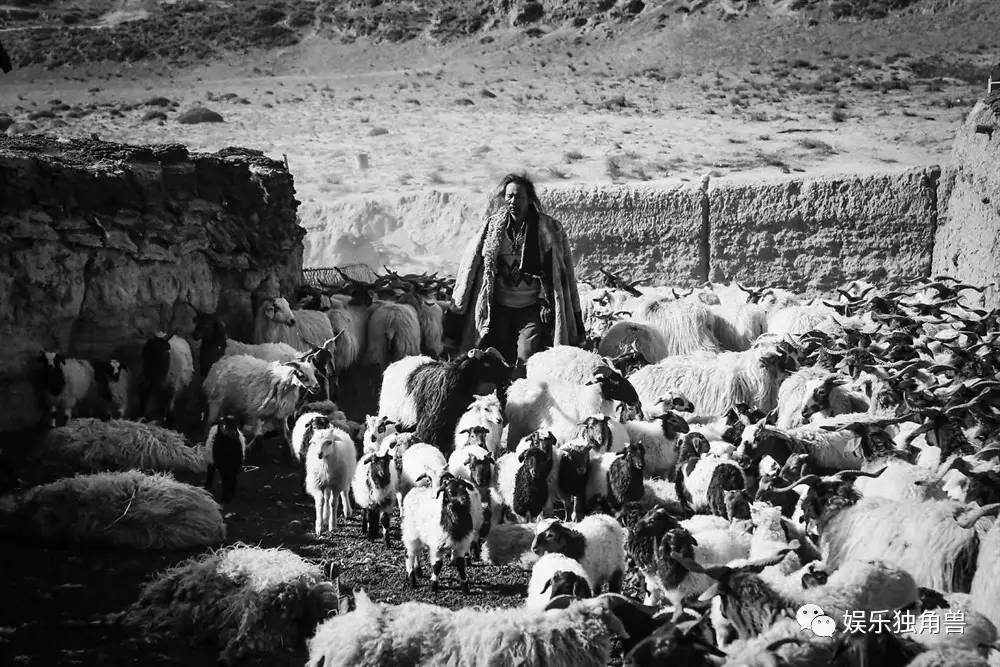

电影《塔洛》讲述了这样一个故事:主人公塔洛是一个孤儿,自小在山中牧羊为生,有一天他为了办理身份证而下山进城,在理发店遇到一位年轻漂亮的藏族女子,女子主动与塔洛搭话调情,像一颗石子被丢进平静的湖面,塔洛原本孤独而平静的世界被打乱,当他再次回到山上,一切都开始悄然发生变化……

塔洛的孤独与迷茫,每一个人都曾经或正在经历

之前《塔洛》在北京大学有一场课堂点映分享会,能容纳500人的大教室座无虚席。放映结束后有学生站起来提问导演:“为什么感觉这个故事怎么拍都是一个悲剧?”当时底下发出一阵笑声。回过头来想想,这个问题其实问得很有意思。

“塔洛是一个很简单的人,他的世界非黑即白。”万玛才旦说。对于塔洛来说,这个世界上只有两种人,一种是好人,一种是坏人;这个世界上的人也只有两种死法,一种是重于泰山,一种是轻于鸿毛。大抵就是这种“非黑即白”的人生观和价值观,给塔洛的命运埋下了悲剧的种子。

与万玛才旦以往的藏语电影不同,《塔洛》中没有僧袍、经幡、转经筒等藏地符号,跳出区域和族群的视角,影片讲述了一个更具有普世意义的故事——一个从孤寂自我中走向外部世界的藏人,他对自我身份的认同与迷失,追寻与焦虑。

万玛才旦希望观众的视线专注在塔洛这个人物身上,专注在这个人物的精神世界上,因此他选择用简单纯粹的黑白影像作为叙事手法,还给影片背景音乐的作曲者提了一个近乎苛刻的要求:要让观众能感受到音乐的存在,但不能让人很清晰地听出它的旋律。“我不希望这个片子里出现煽情的元素,那是你的叙事不够充分的一个辅助手段。”万玛才旦说。

除了黑白影像,万玛才旦在《塔洛》中大量运用固定镜头、长镜头、空镜头,颇有向早期经典黑白电影致敬的意味,也奠定了影片沉静内敛的叙事基调。但人物情感却像平静河面下的漩涡,那种克制下的汹涌,更加摄人心魄,裹挟着主人公塔洛的那些孤独、迷茫、困惑和绝望,也是我们每一个人曾经或当下的困扰。

作为万玛才旦的第五部藏语长片,《塔洛》也是他第一部进入院线得以全国公映的影片。在《塔洛》之前,万玛才旦曾执导过《静静的嘛呢石》(2005年)、《寻找智美更登》(2007年)、《老狗》(2011年)、《五彩神箭》(2014年)四部藏语电影,其中前三部作品被称为“故乡三部曲”,豆瓣评分分别为7.9分、7.5分、7.6分。

而豆瓣评分7.7分的《塔洛》,无疑是万玛才旦现有作品中受关注度最高、被最多观众看到的一部影片。“《塔洛》能够进入院线体系,对我来说是一个很重要的事情,意义不在于票房,而在于电影进入了更多人的视野。”万玛才旦说。

无论市场环境好与坏,真正想做的事情总有方法做得成

12月29日,《塔洛》上映第21天,累计票房仅104万,排片率最高的时候是上映首日的0.2%,而另外的大部分时间里,影片排片率都低于0.1%。

上世纪八十年代,以陈凯歌、张艺谋、田壮壮等中国第五代导演的崛起为标志,艺术电影在中国电影史上写下了辉煌的一笔,从八十年代到九十年代,华语影片把柏林电影节、威尼斯电影节、戛纳电影节、东京电影节的最高奖项尽数收入囊中。

但进入21世纪后,中国电影市场飞速增长,商业属性逐渐增强,艺术片从创作空间到放映空间,都遭到主流商业片的挤压。比如中国第六代导演代表人物之一的贾樟柯,从影20余年来,也只有三部作品得以在内地院线公映:2005年的《世界》、2006年的《三峡好人》,以及2015年的《山河故人》。

尽管一些民间机构和组织一直在为艺术院线奔走,但实际收效甚微,所以我们看到,制片人方励为吴天明导演遗作《百鸟朝凤》“惊天一跪”,《闯入者》导演王小帅在微博上悲情诉说“这可能是严肃电影最坏的时代”,导演何平亲自在微博上发布自己电影《回到被爱的每一天》的盗版资源链接。

从12月16日《塔洛》上映的第8天开始,北京就只剩下当代MOMA百老汇电影中心和中间影院两家电影院,还在坚持每天为《塔洛》排片,每天共有2-3个场次,但上座率非常低。对于影院来说,这样的做法当然是亏本运营,能让这些机构坚持下来的只有“情怀”。

对于中国艺术电影产业来说,事实就是这样赤裸裸地残酷。但绝大多数时候,如万玛才旦一样的这些致力于艺术电影创作的导演们,依然是安静专注地做着自己喜欢的电影,坚持自己想要坚持的东西。无论市场环境好与坏,投资成本多或少,真正想做的事情,总有方法做得成。

万玛才旦和他的团队花了25天的时间拍摄《塔洛》,电影成片时长123分钟,成本200万元。在万玛才旦执导的影片中,这部影片的成本算是比较少的。“低成本,你就要有自己的一个拍摄方案,必须控制在这个预算之内。整个电影的创作,在没拍之前就得在你脑海里成型,每一步都要设计好,不能出差错。”万玛才旦说,“团队所有的人都要朝着那个方向走,拍摄过程中不用太多交流大家就能心领神会,这样才有可能在20多天里完成这个作品。”

为了控制影片成本,万玛才旦把《塔洛》的拍摄地点选在了自己的家乡,因为那是一个他比较熟悉的地方。从场景的搭建、道具的摆设,到摄像机的机位、演员的位置,几乎所有的细节他都提前做好了设计。

而对于影片的票房,他用一贯缓慢而沉稳的语气说,“没有压力,也没有什么期待”。“投资人一开始投这个片子就不是为了赚钱,他就是想让我做一部很纯粹的电影。”万玛才旦说。而他自己更是从来没有指望通过拍文艺片赚钱,在拍自己喜欢的东西之外,他也会拍一些专题片、纪录片和宣传片,来解决生计问题。

不过好消息是,《塔洛》这部片子并不会亏本。影片已经有了超过100万的票房收益,爱奇艺也买下了影片的网络独播权,《塔洛》从12月19日下午4点上线爱奇艺,10天的时间里已有近300万次的播放量。

资本环境变好,文艺片的春天就来了吗?

有人说,《塔洛》是今年最好的文艺电影。万玛才旦在听到这个评价时,脸上的表情几乎没有一丝波动。“那都是别人的评价嘛,有人说好有人说不好,每个观众的理念不一样,解读也不一样。”他依然是那种平淡的语气。

在去年的第52届金马奖上,《塔洛》获得最佳改编剧本、最佳剧情片、最佳导演、最佳摄影的四项提名,最终收获了最佳改编剧本奖。谈起此事,万玛才旦说:“没有什么遗憾,每个片子,它的命运不一样,它的时机也不一样。”

今年的第53届金马奖,导演张大磊执导的《八月》最终斩获最佳剧情片、最佳新演员、国际影评人费比西奖、亚洲电影观察团推荐奖等四项大奖。这部影片的摄影与《塔洛》的摄影同为吕松野,万玛才旦也应张大磊之邀,担任《八月》的监制。“作为一部处女作,它(《八月》)确实很成熟,里面有很多个人的真实情感,与片子的整体融入得特别好,(张大磊)作为一个新导演,能做到这样很不容易。”万玛才旦说。

参加各种电影节,捧回一些重要奖项,载誉而归后在国内寻找公映机会,已经成了国产文艺片的标准动作。近几年来,电影市场上也确实多了一些口碑和票房都不错的艺术电影,比如2013年的《一代宗师》,2014年的《白日焰火》《归来》,2016年的《百鸟朝凤》《路边野餐》等。

在万玛才旦看来,国内艺术电影市场的投资环境和放映环境确实在慢慢变好,这与整个大的电影市场的变化也是有关系的:“一方面,院线的增加、银幕块数的增加,让艺术片的排片机会也相对增加了;另一方面,文艺片的观众也有了一定的增长。”

但同时,他并不赞成对目前艺术电影的市场环境抱持盲目的乐观。“电影市场仍然是以商业片为主流的一个市场,如果因为文艺片的生存空间相对大了一些,机会多了一些,就说文艺片的春天来了,我觉得这个不太可能。”万玛才旦说,“而且也不是说有了钱,文艺片的春天就来了。影片题材所面临的审查问题,还有创作者本身在作品中能呈现一个什么样的视野,我觉得这些都是很重要的方面。”

万玛才旦认为,艺术电影相对商业电影,“肯定是一个小众的东西,但这个小众肯定也在变化”。“一方面,艺术电影的观众需要培养,拥有一批有读解能力的观众,对艺术电影来说是很重要的。但观众是自由的,所以一部影片,它的艺术价值还是第一位。”万玛才旦说,“另一方面,国内艺术电影的发行市场也不够成熟。”

万玛才旦表示,那些没能进入院线的艺术电影,通常成本回收的渠道就是卖到电影频道或卖到网络平台,但在国外一些更成熟的电影市场上,影片发行的渠道就宽很多:“他们有很成熟的发行机制,除了影院、电视台、网络,还可以卖给一些机构,或者是大学、博物馆、图书馆的收藏等等。”

今年10月,在长春电影节上,全国艺术电影放映联盟成立,电影局局长张宏森出席并致辞。此前业内人士和民间机构曾在艺术院线的建立上有过多次尝试,但基本都以失败告终,这一次情况有些不同,联盟的建立得到了官方的支持。

联盟宣告成立后,全国有100家影厅首批加入联盟,保证每天至少放映3场由联盟推荐的艺术影片,并且每周至少保证10个黄金场次放映。“联盟的成立让很多片子有了重新进入大银幕的机会,100多家影院会放映这些片子,这也是一个很可观的数字啊!”万玛才旦表示,他的《静静的嘛呢石》《寻找智美更登》两部影片,也被选到了第一批放映的片单里。

说到自己的影片能够重新上映,万玛才旦的话语里多了几分轻快。而他的下一部作品,也已经在筹备当中。万玛才旦透露,新作也是一部藏语电影,名叫《永恒的一天》,讲一个人在一天里面经历了自己的一生。“预计明年五六月份开拍,会持续拍一年,因为要拍四季。故事会有点魔幻现实主义的意味。”万玛才旦说。

(本文为娱乐独角兽原创独家稿件,未经授权禁止转载!)

评论