本周『思想界』,我们关注文艺青年的灵修之路与雾霾下的生存政治。

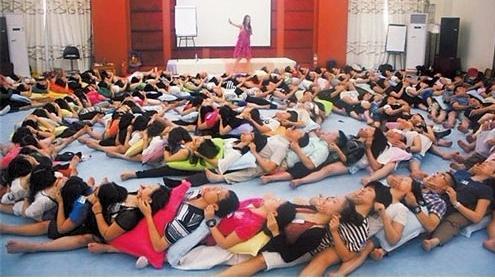

灵修以及各种形式的“身心灵”神秘学,近些年在国内逐渐成为一种时尚,甚至发展成了一个成熟的文化产业。它的受众不仅有文艺青年,还有一些知识分子、明星和富豪。修行者认为他们通过对内心的探索、对苦痛的体察,已经到达了异于常人的境界,他们所获得的经验和感受,非科学和理性所能解释,也不需要这样的背书。而批评者则认为,当代中国的灵修时尚中充斥着消费主义的商品逻辑与中产阶级情调,其本质是商品和服务的买卖,这样的“灵修”不仅不能解放身心,还会禁锢人的思想,让人远离真正有益的公共生活。

而雾霾的常态化正使得过去经常调侃要“逃离”、“移民”的霾都居民开始认真考虑这一选项,一到冬天便举家南迁的“候鸟式”生活方式也越来越常见。在污染日益严重的情势下,却有人选择并呼吁大家“坚守霾都”,理由是“霾霾霾”是由我们每个人的“买买买”造成的,因此治理雾霾要靠每个人控制自己的欲望。殊不知,即便消费是制造雾霾的罪魁祸首,一个国家国民整体的消费主义倾向本身也是与政府不计代价、急功近利发展经济的价值导向一脉相承,如此舍本逐末地为责任人开脱,为受害者加罪,实在是值得警惕。

在环境危机这样重大的公共事件面前,呼吁公众的参与本身并没有错,然而公共参与的目的是培养真正的公共意识,突破地域、阶级、性别的壁垒,对更广泛的人们的生存境况产生共情,是凝聚多数人的力量,对权力和利益集团提出合理的质询和挑战,是维护自身的权利,并为弱者发声,而不是用虚无的“大爱”模糊真正的责任,这样的动员有害无益。

文艺青年为何爱“灵修”:

是反诸求己的心灵探索?还是消费主义的小资情调?

上周,消失在大众视野很久的作家卫慧在“一条”视频上的一期专访,引发了不小的风波。卫慧是千禧年前后的畅销书作者,她的小说《上海宝贝》曾创下半年销售11万本的记录,书中有大量当时看来十分大胆的性爱描写,加之作者本人是美女,一时风光无二,成为杂志封面的常客,她的小说还曾被好莱坞改编成电影。然而,视频中的卫慧一改昔日摩登前卫的形象,身着一袭紫色棉麻素袍,盘起发髻;而她的身份也不再是“身体写作”的作家,而是一名海灵格家庭系统排列师。专栏作家侯虹斌在《为什么女文艺青年在人到中年时都走上了灵修之路?》一文中指出,卫慧的转变并非是特例,与她同时代的“文艺女神”棉棉、安妮宝贝也都走上了灵修的道路,一时间引发了关于当代中国“灵修热”的讨论。

侯虹斌在文中指出,她身边的一些高知女性,尤其是女作家,在经济自由之后,纷纷转向“身心灵”这类神秘学,或者当导师,或者做信徒。这些神秘学尽管名目繁多、派系复杂,但本质上都是“玄妙的,不可言论的,诉诸非理性的,用科学无法与之沟通的”。而这些信仰神秘学的女作家的共同点在于,年轻时就已经享受到了最充裕的物质生活,有过丰富的人生经验,现实生活要打动她们的阈值太高,没有多少值得她们追求。同时他们又聪明敏感、不甘平庸,希望寻找新突破,于是“玄学”“灵修”就成为了她们人生的突破口。

不仅是女作家,这类“神秘学”也成为了无数功成名就、生活无忧的中年人的完美栖身之所。这一方面是因为社会的不安全感太强,成败的不确定性太大,因此,越是成功的人,越笃信各种不可知的力量;另一方面,我们的社会精英思想资源太匮乏,学习和思考的能力不足,没有能力也不愿意去学习更为系统和成熟的世界观,而神秘学不需要扎实的基础和循序渐进的学习,只要求有钱去上课、供奉、亲近导师,而至于学的好坏,无法验证,全凭一张嘴。这种自我突破的途径,是最轻松也最拿得出手的。

腾讯大家作者鞠白玉在《为什么文艺青年开始修行以后就变得讨厌》一文中以胡因梦为例,指出很多文艺青年在修行之后,依然沉浸在自恋情结之中,执着于“我”与“他人”的区隔,抱有一种“众人皆醉我独醒”的心理优越感,甚至常有一知半解又好为人师之举。宗教本应是经得起时间考验的、有着审慎逻辑的哲学系统,而在许多文青修行者那里,它变成了自我膨胀的催化剂和自我隔绝的独门法器。

然而,在这些修行文青的旧作中,往往也投射着巨大的自我。这令人不禁怀疑,从创作到修行,她们意识到需要解决的根本问题是什么了吗?修行究竟是自我偏执的解脱,还是另一道窄门?

鞠白玉指出,年少成名的文艺青年们一面以愤世嫉俗的精神姿态生活,一面又非常依恋旁人和世俗的认同,这是另一种形式的成功学,而这种成功学很快便会遭遇危机,尤其是当天赋、才华、直觉都随着年龄而逝去的时候。她们踏上灵修之路的原因并非丰富物质生活之下的精神困顿,而恰恰是世俗上的无力,是年轻时对世界的巨大自我投射的幻灭。

澎湃新闻就“灵修”的话题采访了宗教人类学家杨德睿,杨德睿认为,“文艺女青年走上灵修之路是因为思想资源匮乏”纯属胡说八道。他指出,“修行”是一个很大的范畴,其中方法很多,当然也有真有假、有难有易、水平有高有低,不能一概而论。很多宗教的祖师都是大修行者,他们正是我们思想资源的来源。当谈到很多修行者性格中都存在两面性——一方面沉溺于物欲,一方面潜心于修行——的时候,杨德睿表示,修行不一定会让人性格变得圆融一体,没有修行过的人不应该用这个简单且无效的标准,去衡量别人修行的水平。

关于为什么中国有很多富豪、有钱人热衷于信教修行,杨德睿认为,阶级还原论不适用于解释宗教,虽然世俗的阶级会影响到宗教,使宗教表现出阶级的色彩,但宗教本身不是为划分阶级而服务的,拿宗教来标识阶级身份这种粗糙的“诛心之论”只适用于极少部分案例。

女权主义灵修人士紫膺则在《灵修并非迷信:也论文艺女青年人到中年为何灵修》一文中指出,对卫慧的批判,和在身体写作和灵修双重意义上对她的性别化,体现的正是对理性原则和男权系统的高度认同。

紫膺认为,灵修是不断地以各种方法察觉自己在身、心、灵三个层面所受的苦,找到受苦之因,进而从受苦中解脱。这是一个相当艰辛的过程,而非“有钱上课、跟随上师”的轻松方式。这种“新时代”快餐式的、迎合人功利心理的灵修,事实上一直为真正的灵修人士所批评。紫膺还指出,灵修批评者口中“非理性、迷信和神叨”的状态,其实是意识发展的一个更高级阶段。超个人心理学研究发现,意识发展的巨链是一个圆,在混沌的无意识中,并没有主客之分,而是存在一种原始的“一体性”。随着意识的发展,主体和客体才出现分化,但最终会回归到“心物一体”的不二状态。

王丹青在《从六十年代的西方嬉皮士到中国文艺青年:灵修如何成为时尚?》一文中回溯了灵修从西方传入中国的历史,并在当代中国的语境下探讨了作为一种文化现象的“灵修热”。嬉皮士运动诞生于上世纪六十年代,由于二战的创伤和冷战铁幕的隔绝,一代年轻人陷入普遍的虚无和颓废,与此同时,文化的全球化潮流也使他们将目光投向了遥远的东方,来自印度的哲学、音乐和生活方式给他们带来了巨大的震动,也成为他们反思现代主义与理性主义、对抗资本和消费社会的精神资源和实践方式。然而,面对愈演愈烈的通货膨胀和社会分化,嬉皮士们没有能够形成有力的抵抗运动,反而沉溺于“自然”、“和谐”等前现代概念,希望以消极的“无为而治”作为对政治经济问题的回应,最后使生活方式的革命成为一句空谈。

改革开放以后,灵修通过台湾传入中国大陆。在当代中国的灵修时尚中,充斥着消费主义的商品逻辑与中产阶级情调,甚至发展成了一个文化产业。无论是各种书籍、音乐、培训班还是工作坊,都是需要用钱来购买的商品或服务,精神解放成了精致生活的点缀,只有解决了生存需要的人才有资格触及。作为一种意识形态商品的灵修,在满足了人们文化消费需求的同时,也有着令人囚于内心的危险。作者在文末呼吁,那些住在门禁社区里的中产阶级文艺青年灵修者不妨在探索内心之余,也多把目光投向窗外,看看自己生活的城市、社区和街道。

治理雾霾靠什么:

是限制私人的欲望?还是限制国家的欲望?

华北地区在重度污染中度过了新年第一周,雾霾的常态化让不少霾都居民开始认真考虑搬家甚至移民,尤其对于年轻父母来说,孩子的健康隐患更让他们忧心忡忡。而麻省理工大学化学博士、三个孩子的母亲“小飞机”(笔名)却在《雾霾下,我为什么没搬回美国》一文中,分享了她选择“坚守霾都”的理由,文章一经发表立即引发了广泛的关注和争议。

文章从刚刚在荷兰斩获国际纪录片电影节大奖的纪录片《塑料王国》说起,认为雾霾源自我们过度的消费。作者指出,政府治理雾霾收效甚微,背后有很多难处和无奈。在很多城市,高污染、高能耗的重工业维持着成千上万普通工人的生计,引进新技术的成本又非常高,对于常年亏损的企业而言,即便获得了政府补贴,依然入不敷出,政府不可能强迫企业做出违反经济规律的选择。而越演越烈的贸易战争也使得中国很可能需要依靠拉动内需,扩大基础设施建设来维持经济增长,这必然导致煤炭产业复苏、房地产继续高歌猛进、PM2.5居高不下。于是,作者呼吁我们换位思考,“如果我们是决策者,会如何选择?我们会为了拯救大家的身体健康就放弃经济发展,牺牲国家的利益而任由美国对我们进行打击吗?”

作者接下来指出,中国人口众多、资源有限,然而城市新兴中产阶级却渴望美国的中产生活,一个家庭要开几台车,要吃进口食品,给孩子买进口玩具和原版书。而每一次消费行为的背后都是碳排放,都向空气中贡献了PM2.5。因此作者认为,要从根本上解决雾霾问题,只能依靠教育人们控制欲望,让每个人都承担起对环境问题的责任。

而对于要不要逃离霾都的问题,作者则认为“一代人有一代人的命运,“雾霾对孩子身体的影响毋庸置疑,但就像文革对精神的摧残,再往前吃不饱饭也会营养不良一样,没有哪一个时代是完美的,我们需要做的,是做自己可以做的,并形成社会共识,一起推动改变”。

针对《搬回美国》一文中的观点,公众号“简书”的撰稿人乐之读进行了逐一分析和反驳。乐之读认为,《搬回美国》把问题归罪于每一个人,模糊了政府和公民责任的边界。公民的责任在于按时纳税、遵纪守法、做好本职工作,公民缴纳的税款里已经包含了环境治理的成本。公民之所以付出这些劳动所得,并给予政府相应的权力和待遇,是因为我们遵守着一个共识,即应该让最有能力的人来解决问题。而政府的责任是在其位、谋其政,如果做不好,就要接受公民的问责。

其次,乐之读认为,“行动是积极的,抱怨是消极的”这种观点是不可取的。它不仅会使得我们在遇到问题时习惯从自身找原因,纵容“怪罪受害者”(blame the victim)的逻辑;而且会在行动层面起到反作用,因为当“治理雾霾变成了每个人的责任时,结果是每个人都没有了责任”。作者认为,抱怨和指责当然是有积极作用的,其作用就在于批评、监督和问责,如果我们不能自由地说话,那我们注定也无法自由地呼吸。

最后,作者指出,中国的中产是一个很窘迫的阶级,在金字塔型的社会结构中,顶层占据了最大的财富,底层则有着最大的人口基数,中产在夹缝中生存。他们看上去生活光鲜、薪酬不菲,实际却顶着巨大的生活压力,并普遍缺乏安全感。制度上的变化、楼市股市的动荡随时都可能导致他们的财富急剧贬值,同时他们在政治上也没有任何发声的权利。如果要倡导节约,挥金如土的富人应首先做到,而不是将矛头指向中产。何况生活方式的选择属于“私德”范畴,以“私德”作为公共事件的解决方案,显然是一谬千里。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论