2000年至今,共同基金FOF进入了一个爆发式增长的阶段。自2000年开始,FOF基金数量增长了627%,管理规模扩大了惊人的3014%。经过了1990年前的萌芽与20世纪90年代一系列的政策支持与市场准备,共同基金FOF的土壤真正成熟了,并迎来了一个爆发式的增长。

FOF是何方神圣?

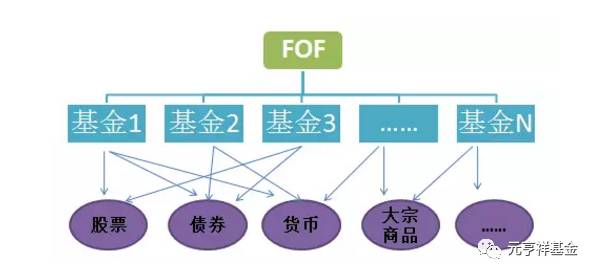

FOF(Fund of Funds,基金中的基金)指投资于基金组合的基金,它既是一种专门投资于其他证券投资基金的金融工具,也是一种利用投资组合二次分散风险的投资策略。在欧美市场,FOF已发展成为数量规模占比均较大的一类成熟的理财产品,相比而言,在我国FOF仍具有较大的发展空间。

根据标的基金种类不同,FOF可以分为以下四类:对冲基金的基金(FOHF,Fund of Hedge Funds)、共同基金的基金(Fund of Mutual Funds)、私募股权投资基金的基金(PE FOF,Private Equity Fund of Funds)以及信托投资基金的基金(Fund of Investment Trust funds)。FOF作为资产管理行业发展到一定阶段的产物,自身具备分散风险、降低投资门槛等特点。

FOF起源1980S的美国,并在1990S开始得到了较为成熟的发展。1990年底美国共有20支FOF,规模共计14.26亿美元。到2015年底,美国共有1404支FOF,资产规模达17216.22亿美元。近五年其规模增速达到13.8%,比普通公募基金规模增速高出2倍左右。

证券类FOF发展的中西对比

(一)

海外共同基金FOF

1、发展历程

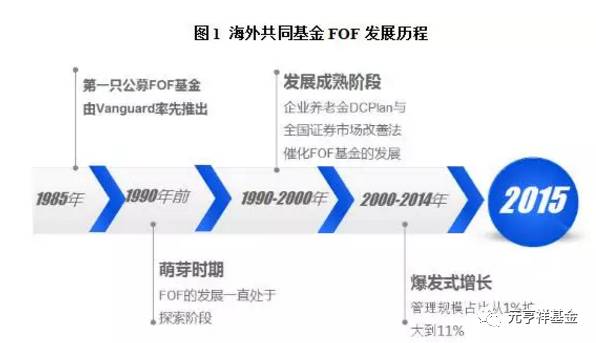

萌芽时期

FOF起源于20世纪70年代的美国,其最初形式为投资于一系列私募股权基金的基金组合。因为私募股权基金投资门槛较高,大多数投资者无法企及,于是就有机构发行了PE FOF以降低投资门槛。第一只证券类FOF由先锋基金(Vanguard)于1985年推出(图1),该只共同基金FOF70%的资产投资于股票类基金,30%投资于债权类基金,投资标的均为公司旗下的基金。基金推出后大受欢迎,同时也带动了先锋基金旗下其他基金的销售,1986年末,先锋公司旗下基金规模增长44.23%。

1987年,美股经历了2年的疯狂后,遭遇了一次惨重的股灾,这促使投资者开始思考如何根据市场的不同情况配置不同种类的基金。公募基金在股灾中也不断开发新的产品,基金类型在此时期快速增多。市场多变性与基金的多样性促使投资者产生了基金筛选需求,自此FOF的发展有了其客观驱动因素。

同一时期,美国开启了401(K)计划,该计划主要使用雇员与雇主共同缴纳养老金的模式,为之后养老金规模扩大以及入市都打下了基础。养老金资金对风险敏感度极高,FOF分散风险、追求稳健收益的属性与其需求不谋而合。401(K)计划无疑刺激了FOF基金的发展,FOF基金真正开始走上了发展之路。

发展成熟阶段

20世纪90年代,美国企业养老金计划由固定待遇型计划(DBPlan)逐渐向固定供款型计划(DCPlan)转变,这促使越来越多的养老金计划入市。根据美国投资公司行业协会(ICI)统计,约60%退休投资计划参与者(以退休为目标的定向投资计划)持有目标日期基金(Target Date Fund,以固定日期为目标的定向投资计划),这部分资金以固定的时间点提取,为基金的发展带来了稳定的资金来源。

1996年,美国出台的全国证券市场改善法案取消了对公募基金公司发行FOF产品的限制。由图2可以看出,共同基金FOF数量由1995年的36只激增至1997年的94只,总资产管理规模增长137%至215亿美元。

来源:ICI

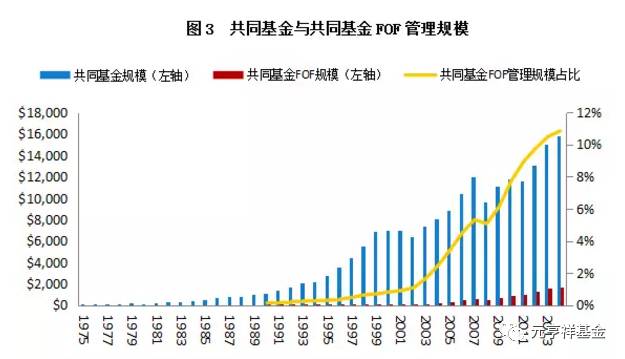

同时,经过10年的长期牛市,在90年代后期,资本市场的火热达到了巅峰程度,也就是大家熟知的互联网泡沫(Dot-com Bubble)。资本市场的高收益与基金行业的壮大给FOF基金的发展提供了足够多的底层资产。在此期间,FOF基金的管理规模占共同基金总规模的比重进入1%的数量级。(图3)

爆发式增长

2000年至今,共同基金FOF进入了一个爆发式增长的阶段。自2000年开始,FOF基金数量增长了627%,管理规模扩大了惊人的3014%。经过了1990年前的萌芽与20世纪90年代一系列的政策支持与市场准备,共同基金FOF的土壤真正成熟了,并迎来了一个爆发式的增长。

2、美国FOF基金的主要管理人

美国共同基金FOF行业集中度极高,前三大FOF管理人占据近半壁江山,前十大管理人占据近四分之三的市场份额。

2012年,前十大公司的规模占比为74%,较1999年明显下降了14.17个百分点。FOF市场的未来不再由少数大公司占有,随着新公司的加入,行业集中度会明显下降。新公司的加入一方面丰富了FOF的产品和数量,使投资者有更多选择;另一方面也使各资产管理公司面临更多压力,需要开发更多适合投资者需求的FOF产品从而赢得更多的市场占有率。

3、 FOF基金主要管理模式

FOF是采用内部管理人还是引入第三方管理人一直是业内讨论的焦点问题,通过对美国市场上的主要FOF管理人进行研究,总结出以下形式:

产品线完整的大型基金公司可以采用“内部管理人+内部基金”模式,该模式可以将费用降到最低,如Vanguard、Fidelity、T. Rowe Price都采用FOF零收费模式。该模式可以引入外部管理人,变成“第三方管理人+内部基金”模式,太平洋资产管理公司(PIMCO)采用该模式,收取0.225%至0.475%的年管理费,零售份额收取0.25%-1%的销售服务费,子基金统一收取0.77%年管理费。

投资全市场基金的FOF产品为数不多,主要是避免不了双重收费的问题。拥有成熟优质客户基础的机构可以选择“内部管理人+全市场基金”,如大都会人寿保险旗下的John Hancock担任FOF投资顾问,收取0.5%的管理服务费,子基金收取0.75%-0.92%的管理费。该模式可引入外部管理人,成为“第三方管理人+全市场基金”模式。这个模式适合渠道非常强势的机构,例如Transamerica。

近些年来由于ETF的普及,美国市场上还诞生了一批新型的基于互联网的投资顾问公司。这些机构或面向401(k)的发起企业,或直接面向投资者个人,提供个人‘定制版’的资产配置及FOF基金配置,所投的基金大多是费率低廉的指数基金或ETF。这一模式为国内的第三方财富管理机构提供了参照,但值得注意的是美国这些投资顾问机构大多直接向投资者收取基于资产的管理费,而不是国内第三方机构采用的销售佣金模式,收费方式的差别直接影响财富管理机构的行为。FOF的出现为财富管理机构从“卖产品”到“管资产”的转型提供了可行路径。

(二)

海外FOHF发展历程

1、发展历程

虽然共同基金FOF与FOHF的投资标的不同,但其投资框架与理念基本相同,而且发展壮大的土壤也如出一辙——对冲基金数量迅速增加以及对冲基金的封闭特性最终推动了FOHF的产生与蓬勃发展。纵观海外FOHF的发展历史,我们可以将其发展历程分为萌芽、快速发展及发展停滞3个阶段。

1990年以前:萌芽阶段

1969年11月,罗斯柴尔德家族推出了世界上第一只FOHF产品“Leveraged Capital Holdings”。由于当时社会财富积累不多,而对冲基金门槛较高,且美国股市正处于漫长的动荡和整理阶段,对冲基金以及FOHF的发展相对缓慢。20世纪90年代,随着美国慢牛行情的来临以及401K计划和DC plan的推行,FOHF进入快速发展期。

1990年-2007年:快速发展阶段

20世纪90年代由于FOHF投资收益超出了多数股票和债券组合的投资收益,FOHF开始逐渐为投资者所钟爱。2000年至2002年间美国互联网泡沫破灭,在纳斯达克指数和标普指数均出现大幅下跌的情况下,对冲基金及FOHF却取得了正收益,FOHF得到了更多投资者的追捧。截至2007年底,FOHF的管理规模为8600万亿美元,较2002年翻了5.7倍。2007年是全球FOHF发展的黄金时期,占比曾经达到40%。

全球金融危机后的发展停滞阶段

全球金融危机前,FoHF无疑是增长最快的金融产品,但2008年后,FoHF的发展并没有随着对冲基金的复苏而复苏,反而日渐低迷。

业绩下滑,一蹶不振

在2008年,排名前25的FOHF中,个人客户占比大的基金管理规模下降了37%,而以机构客户为主的基金管理规模仅下降了23%。在暴跌中,客户恐慌性的大量赎回让FOHF基金难以招架并慌不择路的出售可流动资产,而质量与流动性稍差的资产被留在了组合里,造成接下来几年,FOHF基金的表现一直比私募行业指数差。2008年,FOHF亏损21.4%,对冲基金行业指数下跌19%;而2009年,FOHF仅获利11.5%,而对冲基金行业指数上涨20%;2000年,FOHF获利5.2%,对冲基金行业指数则上涨10.6% (HRF)。金融危机后,FOHF再也不能保持比股债型产品高的收益,也不能保证低风险,成为了FOHF规模衰退的主要原因。

经历了2008年金融危机的挤兑,FOHF基金开始变得越发谨慎,投资组合中预留的资金越来越多,导致FOHF的投资收益与对冲基金的收益差距大幅增加。通过图8也不难发现,由于现金持有过多,资产质量下降,FOHF指数的夏普比率直线下滑,而股债基金指数在金融危机后大幅回升。这些原因使得FOHF在经历经济危机后规模大幅缩水,且后来一直没有重新成长起来。

学术研究深入,对FOHF产生反对

随着金融危机的爆发,很多学术人士深入剖析了FOHF的表现,通过对HRF FOF指数的研究发现90%以上的FOHF产品与股债市场的相关性过高,而且长期保持相关性。甚至发现单独的对冲基金比FOHF产品的风险收益比更好也更稳定。于是大量的投资者开始质疑FOHF管理人的管理能力,以及FOHF是否真正的对冲了风险而不是简单追逐高风险收益率的投资标的。

共同基金FOF保持良好发展的原因

共同基金大量使用内部FOF模式,其管理规模多由共同基金内部调整决策,所投资标的也多为内部产品。由于共同基金规模在金融危机后并没有受到严重影响且恢复较快,所以总体上共同基金FOF的规模随共同基金行业不断增加。另外,共同基金FOF在ETF基金兴起与多样化后大量配置被动管理型标的,以平滑收益降低回撤。

2、FOHF管理机构

美国对冲基金发展初期,对冲基金的管理机构相对比较分散,但2008年经济危机以后,很多规模较小的对冲基金因在金融危机中表现不佳而倒闭,而大型的管理机构由于实力雄厚且管理较为严格,在金融危机后依然获得了较大成长。

3、不同地区FOHF业绩表现

由图9可以看出,亚太地区FOHF的长期表现非常突出。随着亚洲高净值人士的增加,对资产配置的需求猛增,包括对对冲基金的需求,但他们同样也面临基金挑选难题,这就需要FOHF来发挥作用,由此可见亚洲FOHF行业有很大的发展前景。

(三)

我国FOF基金的发展

1、首批类公募基金“FOF”成立以来规模逐步缩减

我国的第一支“FOF”诞生于2005年,由招商证券发行,主要投资于公募基金。此后,各大银行、券商等也分别开始发行“FOF”产品。与普通FOF不同,银行、券商发行的这些类公募基金“FOF”除了投资于其他公募基金外,基金资产还可以大量投资于二级市场。由于当时公募基金产品差异不大,且这些“FOF”真正投资公募基金的比例较低,致使投资收益与公募基金相比缺乏优势,加上后来政府对私募基金从事FOF投资的资格放开以及对银行理财产品投资范围的限制,此类“FOF”规模开始逐步缩减。

2、公募基金FOF破冰

目前,我国市场上尚未出现公募基金FOF。2014年7月7日,证监会颁布了《公开募集证券投资基金运作管理办法》,从法规的角度正式提出了公募基金FOF的概念,确立了公募FOF的法律地位。证监会于2016年6月17日对《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》公开征求意见,奠定了公募基金FOF未来发展的法律基础。

《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》征求意见稿重点内容如下:

第一,明确了FOF的定义,即资产的80%以上资金投资于经中国证监会依法核准或注册的基金份额的基金;

第二,FOF持有单只基金的市值不得超过资产的20%,且不能投资别的FOF;

第三,不得投资于分级基金等具有衍生品性质的基金中;

第四,除交易型开放式证券投资基金联接基金外,FOF的投资标的基金运作期限应当不少于1年,最近一期的披露规模应不低于2亿元;

第五,FOF的管理人不得对FOF资产中投资自身管理的其他基金部分收取管理费,且不得收取申购费、赎回费管理费以及销售服务费;托管人也不得对FOF资产投资该托管人托管的其他基金部分收取托管费;

第六,对FOF的定期报告中对持仓情况、各种费率的揭示要明确。

(三)

私募FOF基金监管体系的国际比较

在对冲基金长达80余年的发展中,各国对对冲基金逐渐形成了一套自上而下的监管体系。在分析美国对冲基金监管体系的基础上,格上理财将从中美监管体系的立法精神、法律监管体系、监管规则等多方面阐述中美对证券类私募FOF投资、经营活动的监管。

(一)中美监管体系的立法精神

1、美国立法精神——“法无禁止即许可”

迄今为止,美国证券类私募FOF基金仍以对冲基金的形式运作。纵观美国监管对冲基金的历程,其立法监管的核心思想是:尊重自由市场,重视金融体系的效率。在对冲基金的活动范围内,监管层放任其自由发展。

美国法律禁止对冲基金向普通大众募资,只允许其私下向富裕群体或机构募资,这部分投资者通常被认定为合格投资者。合格投资者具有较高的风险承受能力,监管部门不对其实施一般的权益保护。长期以来,监管方对对冲基金的投资几乎没有限制。然而对冲基金的基金(FOHF,Fund of hedge funds)的出现,打破了对冲基金禁止向普通大众募资的隔离制度,开始向普通大众渗透。

回顾97年、08年金融危机,对冲基金的不规范运作对金融市场造成剧烈冲击。出于维护金融市场稳定的考虑,美国政府监管的力度有所加强,但“市场的问题由市场自己来解决”的金融自由化思想仍居主导,监管层对对冲基金以及FOHF的风险缺乏应有的重视。

2、中国立法精神——“法无许可即禁止”

与美国的“法无禁止即许可”的立法精神不同,我国对金融市场尤其是资本市场立法的基本精神是“法无允许则禁止”。国内的金融创新往往由具有立法权的监管机构来推动,而非从事金融活动的经营实体来推动。

我国对私募基金的监管是在严格界定合格投资者的基础上,将所有合格投资者纳入监管法律法规保护的范围,要求私募基金遵守一系列规则,以保障投资者的合法权益。虽然西方媒体诟病我国私募与公募基金监管同质化,并未体现出私募监管的特点,但我国监管部门强化私募基金相关法规的制定,重视规范和引导,在私募基金风险酝酿累积之前就对其进行防范和处理,全面保护投资者的合法权益。这样的做法显然更有深度和远见。

(二)中美私募FOF法律监管体系

各国在对冲基金运行的实践和发展中,逐渐形成了一套自上而下的监管体系:立法机关—证券监督管理部门—证券交易所及行业自律组织—企业内部控制。

1、美国私募FOF法律监管体系

美国现行的金融法律体系形成于大萧条时期。1929年股灾及随之而来的经济危机促使美国政府考虑对金融业进行合理的监管。在此背景下通过的《1933年证券法》等,成为目前私募FOF监管主要的法律。《1940年投资公司法》创立的美国证券交易委员会(SEC),成为美国金融市场的核心监管机构。SEC可以根据法律授权,制定一系列监管规则及解释。

美国法律早期严格限制基金投资于其他基金份额,FOF依据法律上的豁免条款,以对冲基金的方式运作,绕开投资限制的同时,将自己置于监管之外。20世纪80到90年代,大量金融衍生工具的诞生催化了对冲基金的快速发展,而巨大的系统性风险也正在酝酿。90年代初,长期资本管理公司巨额投资亏损事件发生后,美国监管当局就“是否应该加强对冲基金的监管”进行了持久而激烈讨论,但最终并无相关法律法规出台。

进入21世纪,美国财政部等机构开始对对冲基金进行更多维度约束,如2002年9月美国财政部确立了对冲基金在反洗钱方面的最低要求,并规定对冲基金须向金融犯罪预防网络报备管理规模、投资者人数等信息;美国国会尝试修改豁免条款,收紧对冲基金的经营活动范围。2004年《投资顾问法》新规则要求有15名以上投资者或管理规模超过3000万美元的对冲基金管理人必须向SEC注册,并全面遵守《投资顾问法》,然而这一规定生效不久便被美国联邦上诉法院裁定无效。此后,国会多次尝试通过其他法案要求对冲基金向SEC注册,都以失败告终。美国社会体制下富人拥有极大的政治权利,富裕阶层的投资工具—对冲基金,几乎成为法外之地。

直到2008年金融危机后,美国才对以往金融监管体系进行了系统地反思。2010年《多德-弗兰克法案》将此前缺乏监管的场外衍生品市场、对冲基金、私募股权基金等纳入了监管范畴。该法案第四部分专门针对对冲基金和私募股权基金制定了监管规则,规定管理资产高于1.5亿美元的投资顾问和私募基金管理人必须向SEC注册,在保留对冲基金投资操作自由度的同时也对大型对冲基金公司施行定期检查和抽查,管控系统风险。

2、中国证券类私募FOF法律监管体系

我国《证券法》最早于1998年12月由国家立法机关通过,《证券法》之下并未对股票或债券制定单独的法律,而对证券投资基金制定了《证券投资基金法》。2002年实施的《基金法》第五十九条规定:基金财产不得用于买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外。2012年《基金法》修订后,相应条款改为:基金财产不得用于买卖其他基金份额,但国务院证券监督管理机构另有规定的除外。此条款为FOF的引入预留出了一定的法律空间。

我国第一只FOF自2006年成立,相关的法律法规却很长一段时间都没有出台。FOF投资于其他基金份额的行为一直以理财产品的名义游走于法律边缘。证券公司、银行以及信托公司将FOF冠以“理财计划”、“理财产品”之名;券商系FOF、银行系FOF以及信托系FOF是否应该分别由证监会、银监会监管更无结论。直到《私募投资基金监督管理暂行办法》于2014年6月底颁布实施,私募FOF基金在我国才有了明确的法律地位。《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条明确规定:私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。此规定将私募FOF基金纳入了我国阳光私募基金的范围,由中国证券监督管理委员会及其派出机构进行监管。

(三)中美私募FOF监管规则

纵观各国基金发展历史,早期的私募基金监管一般采用市场准入监管。然而,准入监管容易产生行业垄断、寻租腐败等问题,因而欠缺公平和效率。此后,随着监管技术的发展,各国监管机构都逐渐将私募基金监管转向事中和事后。

1、证券类私募FOF的成立

美国证券类私募FOF投资公司若满足《投资公司法》中的豁免条款,可不向SEC注册,也没有信息披露要求。

我国证券监管部门对私募FOF基金并不进行准入限制,而是采用登记备案制进行管理。登记备案制强调事中事后监管,相比于美国监管机构对对冲基金成立放任自流的态度,我国监管方式更有利于严厉打击以私募基金为名的各类非法集资活动。向基金业协会进行备案,也是我国私募基金行业自律的重要体现。

2、证券类私募FOF的募资

西方发达国家对于对冲基金或私募FOF投资者的限制主要体现在两个方面:(1)投资者人数的限制,(2)对投资者风险承受能力的要求。各国一般从投资者拥有的财富和投资经验两个方面来认定其风险承受能力,且对个人和机构投资者加以区分。

我国《私募基金管理暂行办法》规定,证券类私募FOF基金的合格投资者应具备相应的风险识别能力和风险承受能力,以合伙企业等形式投资于私募FOF基金的,应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者。另外,参与私募FOF基金的投资者人数也受到严格限制。

文章来源:元立方金服

文章作者:元亨祥经济研究院

评论