界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

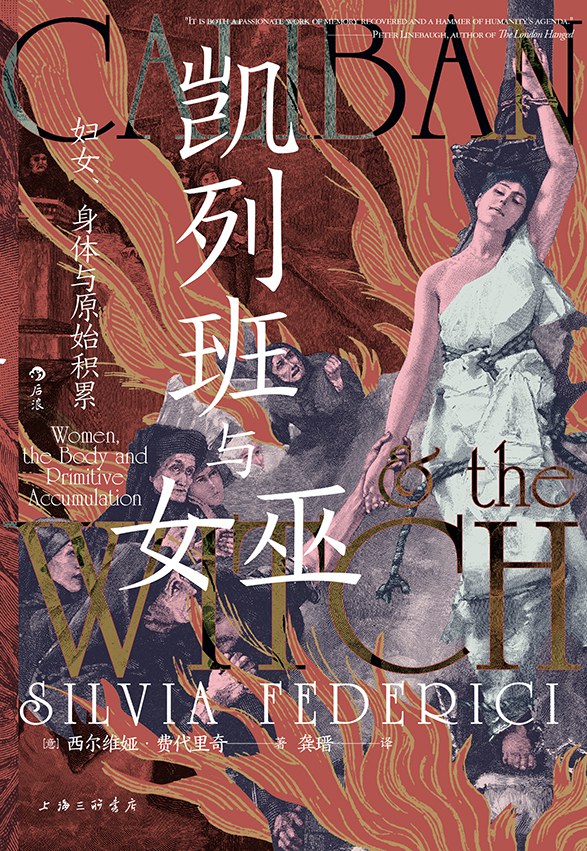

2023年,意大利女性主义学者西尔维娅·费代里奇(Silvia Federici)的三部作品《凯列班与女巫》《对女性的恐惧》《超越身体边界》首次被译介到中国,引起了强烈反响。费代里奇是马克思主义女性主义元老之一,从20世纪70年代中期开始投入家务劳动有偿化运动,长期活跃在女性主义理论与实践一线。

17日晚,费代里奇受邀与北京大学教授戴锦华、复旦大学副教授谢晶以“女性世界的破裂与共生”为题展开线上对谈。这位81岁的学者高兴地表示,这是她第一次与中国的女性主义者讨论相关话题。在讨论中,两位中国学者都对当下中国女性主义思潮感到振奋,但也为性别议题讨论中显现的某种极端个人主义感到忧虑。为此,费代里奇从她的长期研究和实践出发,分享了她的观点。

辅助生殖技术不是女性解放,而是一种新形式的掠夺

谢晶观察到,她的女学生当中——她们都是中国受教育程度最高的年轻女性——弥漫着抗拒生育的情绪,她们认为生育能力是女性长期以来被剥削的主要原因,期待人工子宫能将女性从生育中解放出来。这种将人际关系视为纯粹竞争关系的观念令她感到惊讶。

在戴锦华看来,中国百年现代化进程中,作为西方现代主义的基石之一的现代主义一直未能在中国生根。而过去40年里,独生子女政策与消费主义催生出了一种非常奇特的个人主义,戴锦华称之为“没有主义的个人”或“个人主义绝境”,这是一种个人与个人之间无法建立连接的个人主义文化。

“可能最首要的问题不在于一个年轻女性是否选择成为母亲,而在于年轻的男性和女性甚至恐惧人与人之间的亲密关系。这是一个特别大的文化状态,就是大家对亲密关系的这种极度疏离和极度恐惧。”她说。

费代里奇表示,任何时代都有拒绝生育的女性,但我们时代出现的新现象是,原子化、双职工家庭的崛起和社群的消亡使个体家庭必须履行抚养孩子的全部责任,让育儿成为一个巨大的经济和时间负担;与此同时,部分中产职业女性不愿为了生育中断事业,她们认为怀孕是一种“更低级的活动”,它将占用职业发展的时间。

费代里奇强烈质疑辅助生殖技术对女性的“解放意义”。在她看来,代孕是一种“种族主义、殖民主义”行径,剥削的是那些出于贫穷和绝望不得不“出租子宫”的经济弱势女性。费代里奇同样怀疑人工子宫的作用,她提醒我们注意,在资本主义制度下,技术的发明和应用主要为的不是改善人们的生活,而是为了牟利和财富积累,为此,女性主义者应当对技术保持警惕。我们不应忘记,医疗史中曾出现为了“治疗”女性的精神抑郁,对女性施行脑叶白质切除术和电击疗法。就生殖技术而言,她援引德国学者玛利亚·米斯(Maria Mies)与印度学者范达娜·席瓦(Vandana Shiva)合著的《生态女性主义》(Ecofeminism)中的观点指出,“医疗行业通过冻卵、体外受精等技术给予我们一种解放的错觉,但实际上他们正在把女性身体转变为一个新的投资领域,这是一种新形式的生物掠夺主义(biological extractivism)。”

后浪 | 上海三联书店 2023

女性主义是一种试图在社会的各个方面推动变革的视角

对于女性主义内部似乎存在分裂与纷争的问题,费代里奇的看法是,我们应当将女性主义视作复数形式,某种统摄性的女性主义并不存在。她的确对女性主义群体的某些趋势有异议,比如1970年代末以来出现的吸收了新自由主义议程的“官方女性主义”(state feminism),在她看来,这种女性主义仅仅只关注两性之间的平权,却没有看到改变整个社会的必要性。

费代里奇看到,如今在拉丁美洲等地区已经出现了一股强大的女性主义动员力量,参与者的视野广阔,他们不仅看到女性本身,也看到更广泛的社会变革。“女性主义者相信,除非我们改变社会,女性的处境不可能得到显著改善。因此,我们不要仅仅关注女性,我们还要关注社会关系、政治经济、生态。女性主义是一种试图在社会的各个方面推动变革的视角。”

戴锦华认为,当下中国女性话题取得了空前的热度,人们开始意识到父权制与资本主义的联结,这已然是一个巨大的进步。但让人忧虑的是,这种热度也经常迸发为已婚女性和未婚女性、生育女性和不生育女性、生育了男孩的女性和生育了女孩的女性之间的敌意。

在戴锦华看来,当我们反思资本主义的时候很少同时去真正反思现代主义,而资本主义和现代主义其实是互为表里的关系,“如果我们真正反思现代主义的话,才可能从世界各国的前现代文化中发掘资源,也才可能真正地发掘女性生命所具有的示范性价值。”

“无数关于世界末日的叙述和想象在科幻领域涌现,但我们反而不能想象资本主义文明之外我们有什么样的文明可能,而我一向认为女性主义最重要的价值在于它是一种构建不一样的生活的想象力来源。这可能是非常不切实际的,但是我自己内心毕生相信的女性主义之所在。在今天它格外重要,否则的话我们的现代主义让我们追逐解放,但我们解放的目的始终是以《人权宣言》中的那个白种男人为范本。有色人种、女人和奴隶都想享有此前由欧洲白种男人曾经享有的特权,现在我们也要享有那样的权利,这就会造成‘我们要成为女强人,我们不做母亲,我们要享受独立、幸福、青春’这些现代主义逻辑必然衍生出来的结果。如果我们能有不一样的文明思考,同时思考到女性生命所展示的那种自然生命的价值,也许我们可以去构想并且努力创造一个更好的明天,让母亲可以为孩子赢得一个更好的世界,一个能够让他们平和、正常地度过一生的世界。”戴锦华说。

评论