界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 宋佳楠

Cheyne本应有着一个既定的、范本一样的优秀人生。

他聪明,学习能力强。小学、初中、高中,都是“别人家的孩子”——同龄人里最拔尖的。他出生于一个医学世家,从小的耳濡目染和兴趣使然,助他顺利考入中山大学临床医学专业。八年后,他拿到了医学博士学位。

毕业那年,在家人的建议与安排下,Cheyne进入家乡城市一所三甲医院,成为一名住院医师。

一切都像写好的剧本那样,手握高学历和“铁饭碗”工作的他,只要按部就班地工作和生活,就可以轻松得到被家人乃至整个世俗所认可的人生。

但这种人生轨迹行进不到两年,他决定亲手将其“变轨”。

不少人挤破头颅想进入的“体制内”,对Cheyne而言只是一个僵化的系统。他想离开,但遭到了家人的反对。经过一番对抗与沟通,Cheyne辞掉了住院医师的工作去了北京,成了一名药企研发人员。

药物临床研发是他攻读博士期间就深埋心底的志向所在。那是一种比做博士课题更精密复杂,还需挑战现实的研究工作。

一年多时间,Cheyne凭借努力得到更多信任,工作内容从偏后期的分析、验证、汇总,走向更前期的计划与决策,例如针对一份抗癌药物在首次人体研究中探索出最合适的剂量。

这是他新的一年最关切的目标:让手头的药物顺利度过一期研究,去帮到适应症的肿瘤患者。

在上一个人生阶段,Cheyne最讨厌的就是不确定性,他甚至会想好去哪里养老,自己的葬礼上要播放什么样的音乐——痛仰乐队的《再见杰克》。

“让我欢乐一点,让我欢乐一点,不要让疑问留停在心间。”歌中这样唱道。

但现在,他学会了坦然面对变化,“我接受了唯一不变的就是什么都在变。”

他设想的葬礼背景音乐也变成了二手玫瑰的《我要开花》,“我要开花,我要发芽,我要春风带雨的哗啦啦。”

以下是Cheyne的自述,经界面新闻编辑整理:

毕业进医院工作,一方面出于家里的压力,另一方面也是想为临床研发积累经验。我不是多么讨厌医院,只因为它不是我自主选择的。

这种安排会让我感到不安,潜意识里就觉得不会太长久,尤其是看到医院很多不专业的管理之后。

我们几个一线医务人员曾被派去参加市级卫生系统的一项比赛,每个人都投入了很大精力备赛,几乎脱产了一个月,也为医院赢得很多奖项。但回来之后,行政因为我们脱产要扣掉当月的绩效。我当时真的觉得,“这家医院要完蛋了”。

现在看这件事可能没多严重,但我认为折射出了这家医院对待医生的态度,它可能只是把你当一块砖来使。之后我就开始和家里人沟通辞职的事。

他们明确反对,不希望我失去这份稳定的工作,觉得稳定压倒一切,认为在医院才能学到真本事。这可能存在认知局限,毕竟我的家人没有接触过体制外的工作。

但对我而言,稳定的差,还不如不要。面对当时的处境,我想象不到未来会有什么好的出路和生活,统统不是我想要的。

我尽量不和父母产生激烈的正面冲突,但他们会因此焦虑失眠。我能做到的妥协就是,拿到offer之后再离职。好在家里人看完第一个offer的条件之后,不像一开始那么抵触了。

入职新公司后,我第一次从北京回家过年,他们都觉得我有了明显变化。以前会对未来感到迷茫、焦虑,但那次回去会和他们讨论自己比较明确的目标,也开始为未来做长期打算,精神状态积极了很多。

让长辈转变态度的确需要时间。第一年时,他们只是稍微松了一点口,我偶尔会皮一下说,“你看我当时的选择是正确的吧!”到第二、第三年时,他们就越来越觉得我是对的,甚至会说,把现在这份工作干久一点。

我上学时就想做临床研发。读博的最后两年在医院,正好跟一家公司的研发项目接触比较多。我觉得临床研发有一种“秩序的美”。

他们会认真对患者进行随访。当时一个患者的资料就可以塞满一整本活页夹,有新华字典那么厚,纸张是A4纸大小。里面什么都有,比我们写病历详细多了。这需要耗费很多人力物力,是一个博士生远不能企及的资源。

在这家公司,我所在的部门是“临床开发部”。我们的工作,就是把实验室的非临床研究药物成果往临床研究阶段推进,找到对应的适应症以及合适的剂量,让它既能够有效,又没有特别严重的副作用。最后再通过一系列验证、说明的文件报告材料,让它获得上市批准。

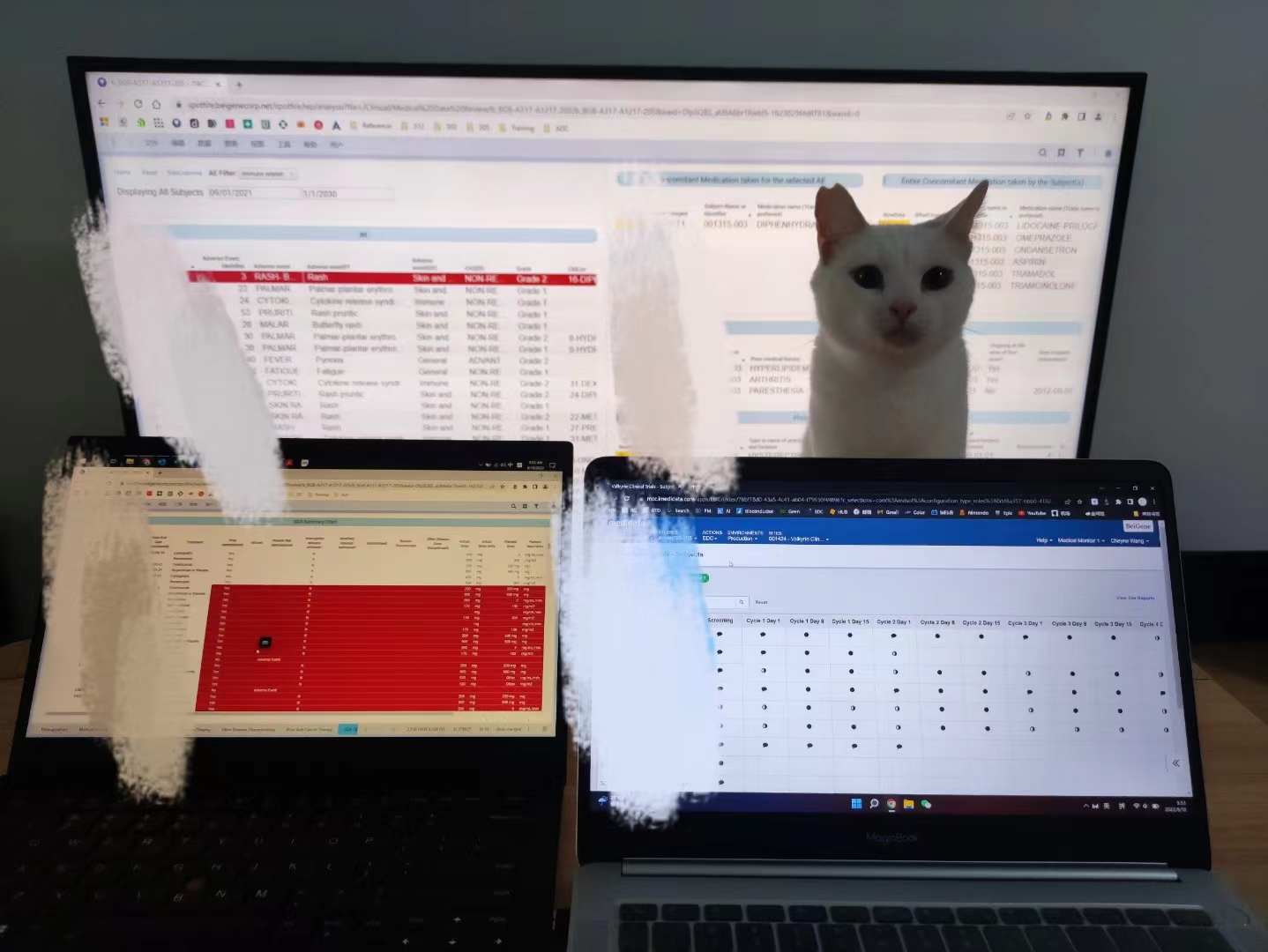

我的岗位叫做“医学监察员”,面对不同的项目和阶段有不同的职责。比如说,对于录入信息系统当中的患者数据,我们要核查是否符合逻辑。一方面要判断是否有错录、误解,或者说有没有按照方案准确执行;另一方面要监察药物的安全性和有效性的信号,用于决策。

监察是否遵循方案这一点非常重要,因为它直接影响到研究数据和结论的可靠性以及科学价值。

刚开始会比较兴奋,可能因为兴趣使然,就算是从0开始学也不觉得枯燥,反而觉得时间不够用。如果有一些之前没接触过的工作内容需要我帮忙,我也会尽可能去帮。在我看来,学习如何做一件事的最好方法就是去做这件事。这可能挺“卷”的,但我的同事们也都很厉害。

今年我的工作最重要的变化是,从之前偏二期、三期的研究,到现在可以更多介入一期的研究了,角色更偏计划和决策。

一期研究相当于首次人体研究,意味着药物已经完成了实验室阶段,要第一次在人体当中去探索合适的剂量,这也是不确定性最大的一个阶段。

我正在做的一期研究,适应症有很多种,包括肺癌、膀胱癌、卵巢癌、食管癌、胃癌等等。一般来说,如果不是药物本身有一些局限,我们希望适应症越多越好,因为这样能够帮到更多的病人。

正常情况下,一期研究可能会持续三年左右,我们现在已经进行了一年多。当然,并不是说每款药都一定要上市,毕竟临床研发极易失败,众多一期项目里,能有一个进入二期就不错了。从二期到三期、三期到上市也同理。

相比我在博士阶段了解到的临床药物研发,我现在对它的认识肯定是更深了。之前只觉得有“秩序的美”,现在面对大量的不确定性在未知里探索,才发现有这么多有趣的事情。

我上一个人生阶段最讨厌的就是不确定性。在新的阶段,我觉得唯一不变的就是什么都在变,人要拥抱改变。

评论