文 | LOWSKI(鄧禎健)

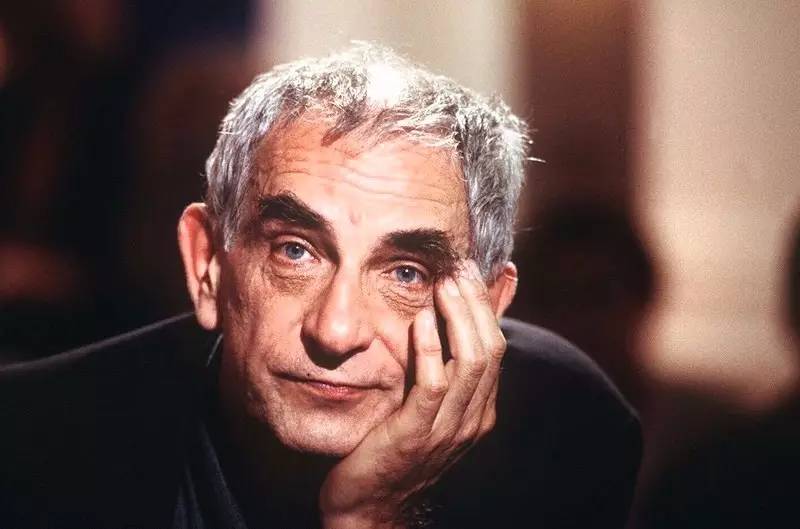

1994年的戛纳,基氏谢幕

1994年的戛纳电影节上,《低俗小说》(Pulp Fiction, 1994)摘得桂冠,开启了后来电影复杂叙事结构的「滥觞」,而基耶斯洛夫斯基的《蓝白红三部曲》中的压卷之作《红》(Trois couleurs:Rouge, 1994)则在五月温和的戛纳遇冷,最终黯淡收场,仿佛欧洲艺术电影一抹即将落下的余晖,也是那时,53岁的基耶斯洛夫斯基突然宣布退休,像是对戛纳电影节无声的抗议,欧洲艺术界顿时一片哗然。

1993~1994年,正如后来的众多电影人和影迷们津津乐道的那样,书写了世界电影史上最华彩的一章,这段时期诞生了众多品质上乘的影史佳作,前面提到的《蓝白红三部曲》正是其中耀眼的三颗。

1993年威尼斯电影节上,《蓝》(Trois couleurs: Bleu, 1993)获得了包括最佳影片金狮奖在内的共七个奖项,是那一届当之无愧的大赢家,翌年二月的柏林电影节上,三部曲中影像风格较为明快也是唯一一部喜剧的《白》(Trois couleurs: Blanc, 1994)仅摘得最佳导演银熊奖,再到五月的戛纳小城,《红》竟然出师不利颗粒无收,褪下了那一抹骄傲的红色。这三部电影均入围了主竞赛单元,差点就横扫了欧洲三大电影节,但事与愿违,基氏的呕心沥血之作没有得到评委们的认可。

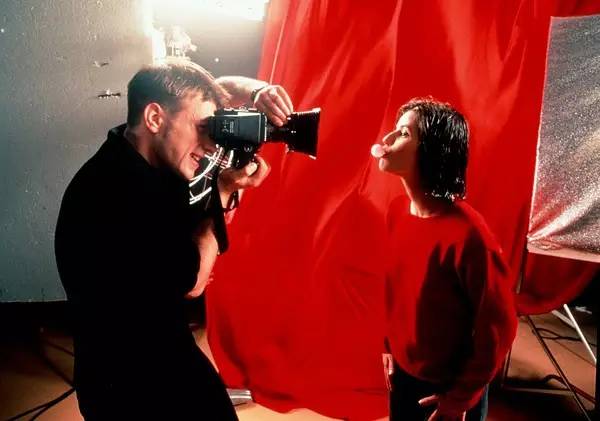

《红》

令人意想不到的是,《红》成了基氏电影生涯的最后一部作品,1996年基氏去世,世界电影界顿时失色,也标志着以思想内涵取胜的艺术电影的时代落下了帷幕。

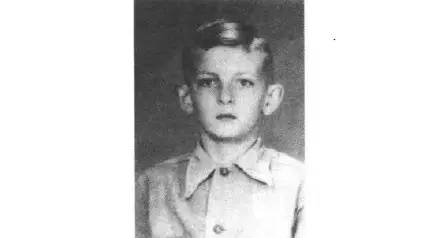

「蓝白红三部曲」作为基耶斯洛夫斯基最重要的作品,耗尽了基氏几乎全部的心血,据他在采访中透露的,在拍这三部连轴作品时,最忙的时候是上午拍《白》,下午剪《蓝》,晚上写《红》,很难想象精力如此旺盛的基氏在两年后因心脏衰竭英年早逝。基氏从小体弱多病,整个童年都笼罩在肺病的阴影下,时刻有患肺结核的危险,而肺结核在当时是不治之症,而基氏的父亲正是死于肺结核。

苦难的童年

1941年,基耶斯洛夫斯基出生在波兰一个清贫的工人家庭,父亲是一位工程师,而母亲则是一名办公室职员。其时,德国法西斯入侵苏联,占领了波兰全境,整个国家动荡不安。基耶斯洛夫斯基随父母搬到斯来西亚的祖母家,但这里周围仍然是德国人,祖母熟悉德语和俄语,在学校担任教师维持生计。

三年后,基耶斯洛夫斯基的妹妹出生了,这时的二战已经接近尾声。战后,基耶斯洛夫斯基全家在格里泽西居住下来,在那里的房子里,有德国人遗留下来的许多物品,还包括许许多多德文书籍,生活富足而充实,父亲身体健康,而且还有工作,小基耶斯洛夫斯基在那时度过了他家最美好的时光。

童年的基耶斯洛夫斯基被肺病折磨着,为了病情他不得不花费大量的时间坐在阳台上,盖着毯子晒晒太阳呼吸新鲜空气。那时的基耶斯洛夫斯基尚未启蒙,母亲就指着书上的字念给他听,聪颖的基耶斯洛夫斯基非常迅速地学会了识字,给他后来大量的阅读提供了条件和机会。

童年的基耶斯洛夫斯基

迷上读书的基耶斯洛夫斯基一发不可收拾,甚至整天晚上蒙住被子借助手电筒或是蜡烛的灯光看书,经常看到天亮。体弱多病给他带来了诸多痛苦,同样也带来了热爱阅读的习惯,书则给他带来了一个他从未见过的异常迷人的世界。幼年的基耶斯洛夫斯基在书中结识了阿尔贝·卡缪(法国作家,1913—1960)和陀思妥耶夫斯基(俄国作家,1821—1881),知道了大西洋彼岸美国的西部世界,还有像汤姆·索亚一样的冒险英雄,难能可贵的是,基耶斯洛夫斯基并不排斥那些二流三流的文学作品,这样兼容并包的思想让他在书中触摸到了更大的世界。

由于连年的战乱,基耶斯洛夫斯基全家居无定所,到处搬家,童年的基耶斯洛夫斯基不知道换了多少所学校。他始终是一个聪明好学的好学生,「从来不是道学先生和苦读者,学习成绩很好,但从来没努力过。」尽管在学校学得不错,可是阅读过众多优秀文学作品的他却并没有从学校学到很多有用的东西。

战争过后,整个波兰恢复了平静,却百废待兴,那段美好的时光稍纵即逝。父母亲难以维持生活,而传染病预防所则是为那些受到肺结核威胁和体弱的孩子设立的,食宿是免费的,小基耶斯洛夫斯基和妹妹经常去那里,父母亲非常伤心,但别无选择。后来父亲患上了肺结核,时常辗转在各大疗养院,母亲也不得不在当地镇上找份工作,一面照顾卧病的父亲,一面赚钱养家。

少年时代

少年时期的基耶斯洛夫斯基在文学世界里徜徉,但他与电影结下不解之缘到后来当上电影导演,经历了一个漫长的过程。

上世纪四十年代末,基耶斯洛夫斯基观看了他人生第一部电影——法国导演克里斯蒂安·雅克的《花开骑士》(Fanfan la Tulipe, 1952)。那时冷战开始不久,波兰还处于苏联的势力范围下,能看到的电影一般来自捷克和俄国等东方世界的国家,观看来自西方世界国家的电影对少年时期的基耶斯洛夫斯基来说,无疑是绝妙的享受。当时的基耶斯洛夫斯基已经11岁(《基耶斯洛夫斯基谈基耶斯洛夫斯基》一书中记录有误,可能是基氏记忆偏差,这个原因基氏在采访中也提到过),而那时规定16岁以下的儿童不准观看电影。《花开骑士》当年斩获了柏林和戛纳的最佳导演奖,可谓风光无限,父母也希望他能看这部电影,借助叔叔是知名医生的便利,基耶斯洛夫斯基走进了电影院,可他却什么都没记住。

左:基耶斯洛夫斯基和父亲;右:母亲、基耶斯洛夫斯基和妹妹

后来全家居住在乡下,经常有巡回演出的戏剧和电影可看,还在非常漂亮体面的大厅放映,最大的问题是这些孩子们没钱买票,于是,基耶斯洛夫斯基和他的小伙伴们只好爬上屋顶,通过墙上的通风孔观看那一小部分银幕,还经常出于嫉妒往大厅的观众身上吐痰,还会经常在屋顶喝酒,玩得不亦乐乎。

基耶斯洛夫斯基十四五岁后,父亲把他送进消防员训练学校学习,学完之后想工作时就能工作。父亲心里的算盘是,小基耶斯洛夫斯基从消防员训练学校回来后就会想学习了。果然不出所料,从学校回来后,他想学习了——不管什么代价。

基耶斯洛夫斯基的远方叔叔是华沙戏剧技术学院的领导,因为这个关系,基耶斯洛夫斯基如愿以偿进入了艺术学校。他在这里接受了在他看来最好的教育,不幸的是后来这所学校被关闭了,一切都不复存在。

也是那时,父亲终于摆脱常年的痛苦死于肺结核,后来基耶斯洛夫斯基一家住在华沙,生活很艰难。

在华沙戏剧技术学院短暂的学习里,基耶斯洛夫斯基便认识到学校讲授的那些价值观和普通生活不太一样,当时的他不知道哪一种更高级,但他知道的是,那种价值观能实现他的价值。这好像在冥冥之中注定基耶斯洛夫斯基会成为一位杰出的艺术家。

1958—1962年,东西方之间悬挂的铁幕尚未落下,当时的波兰戏剧还不能和西方世界交流,但这段时期却诞生了很多优秀的艺术家,波兰戏剧顿时焕然一新。基耶斯洛夫斯基想成为一名戏剧导演,但在当时的波兰,想成为一名戏剧导演必须受到其他的高等教育,也正是因为这个不成文的制度,促使基耶斯洛夫斯基去考洛兹电影学校。这是当时波兰最优秀的电影艺术院校,在这所学校,有安卓耶·瓦耶达、罗曼·波兰斯基、乔吉·斯考里毛斯基和克日什托夫·扎努西等著名校友,基耶斯洛夫斯基后来也成为其中一员,成为世界著名导演。

为兵役而烦恼

基耶斯洛夫斯基进入洛兹电影学校的道路并不平坦,已经考了两次的他信心渐无,最重要的原因是他发现自己并不喜欢戏剧了。1962年,在哥穆尔卡领导下的波兰,国民经济已经完全失调,政治上也问题重重,在基耶斯洛夫斯基的心中,这时的戏剧已经不再像以前那么优秀了,他不再想当戏剧导演,也不想当电影导演。

随后的三年年间,基耶斯洛夫斯基找到了工作,先在文化部担任了一年职员,后来在戏院当了一年服装师,又去师范学校学习美术想当一名美术老师,而这一切,只是为了逃避兵役。

基耶斯洛夫斯基逃避兵役的方式是向征兵委员会谎称自己有精神分裂症。据基耶斯洛夫斯基自己讲,他说的都是事实,只不过夸张一点,结果也证实他所说的是可信的。

波兰当时的征兵制度是,身体状况欠佳可以一年不用服役。标准体重为身高厘米数减去一百,低于这个指标则身体状况欠佳。为利用这一制度逃避兵役,基耶斯洛夫斯基开始减肥,第一次征兵时他偏轻16公斤,于是他一年内不用 服兵役。他以为偏轻16公斤可以一年内不服兵役,如果偏轻25公斤也许就能永远不服兵役了。然后的几个月里,他吃的越来越少甚至是不吃,直到再去征兵委员会的前十天,他甚至滴水不沾,就这样,第二次征兵时,他偏轻24公斤。但是,似乎他减肥的结果没带给他什么,他被征兵委员会质疑,被锁在一家军事医院里,每天都有好几个小时的盘问等待着他,而幸运的是,盘问期过后,他被症断为「精神分裂症」,也就是说他不用服兵役了。

他曾一度认为,离开军队比进电影学校更重要。之所以这么反感军队,是源于他在消防员训练学校的一段经历,他讨厌被安排的一切,基氏坦言,他很讨厌消防队整齐划一的制服。

经历了在军队的「冒险」后,他第三次来到洛兹电影学校参加考试,而这次,他是为了证明自己能够考上。

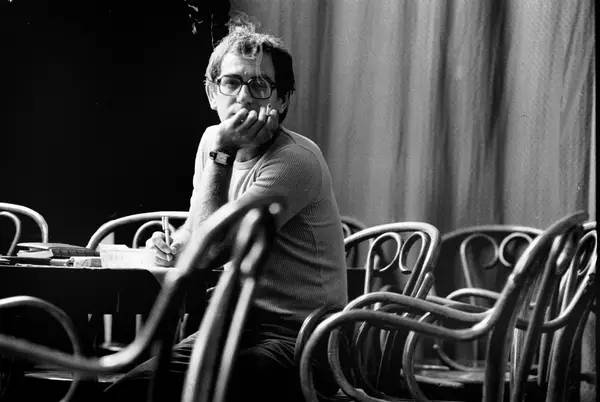

电影之旅

对于基氏的整个电影生涯来说,在洛兹电影学校的几年学习为他后来的杰出成就打下了坚实基础。洛兹虽是波兰最好的电影学校,但和其他电影学校的课程没什么区别,也都是整天按部就班学习电影史、艺术史和导演专业课等。当然,如果是这样,洛兹贵为波兰最好的电影学校也是徒具虚名,基氏在这里接受的电影教育,不再只是电影院里和露天下银幕前的观众,在这里他能看到众多进口的电影,和同学们自由畅谈电影,最重要的是,他所学的理论可以转化为影像——那种胶片上真真切切的东西。

洛兹电影学校规定,每个学生每年至少拍一部电影,在学校学习的四年间(1966~1969),纪录片导演出身的基氏一共拍了五部电影,包括他的毕业作品《洛兹城》(Citzien Kane, 1969),另外四部分别是《电车》(1966)、《办公室》(Office, 1966)、《一致请求》(Concert of Requests, 1967)和《照片》(The Photography, 1968)。这些电影严格说来都是短片,一般都在二十分钟以内。

而在基氏看来,洛兹电影学校之所以在波兰乃至当时的欧洲都很出色,是因为这里没有任何特别的审查制度,无疑,这为他们创造了一个电影天堂。冷战期间东西方的电影文化交流很困难,更不要说在电影院里放映进口影片了,而洛兹电影学校具有得天独厚的条件,它隶属于波兰国立电影教育机构,这使得这里的学生们可以看到从西方进口的优秀电影,尽管有些电影有政治成分。

洛兹电影学校把青年基耶斯洛夫斯基引进了电影圣殿,这个圣殿里,矗立着肯·洛奇、奥逊·威尔斯、费里尼、伯格曼和塔可夫斯基等电影大师的宏伟雕像。这些著名导演无疑给基氏后来的电影及其美学带来了深远的影响。

青年的基耶斯洛夫斯基坦言,他在第一次看完肯·洛奇的《小孩与鹰》(Kes,1970)后,就很愿意为肯·洛奇冲咖啡,而他所谓的冲咖啡仅仅是「想看看他是怎么做事情的」,但好学的基氏一点也不愿意做任何导演的助手。

在学校里,基氏和电影之间产生了共鸣,费里尼的《大路》令他喜欢,在伯格曼的《锯屑与金属片》找到了很多美好的回忆,把《公民凯恩》(Citzien Kane, 1941)翻来覆去看了不下百遍,而在1991/1992年的几次采访中,基耶斯洛夫斯基对塔科夫斯基的去世深表遗憾。

从拍纪录片开始

1969年,28岁的基耶斯洛夫斯基从洛兹电影学校毕业,进入国家纪录片厂当起了职业纪录片导演。也是这年,他把洛兹这个小镇用镜头记录在了毕业作品《洛兹城》(From the City of Lodz, 1969)中。

同二战中的其他欧洲城市一样,洛兹也遭受了硝烟战火的洗礼,战后的波兰在政治上很混乱,经济得不到发展,到了70年代,洛兹城的经济状况有了好转,手工业逐渐建立起来,市民生活水平也大幅提高。基氏的这部作品便是在这样的社会背景下拍摄的,影片中手工业劳动者在工厂工作,很多人在大街上闲逛和玩耍,随处可见的荒谬的雕塑和破坏的房屋……

在影片的结尾,舞台上的歌手唱起了歌谣:

在时间长河中的一天或许是我们低落的时候我们会住在这个温馨的小镇终究还是会有一个的或许在世界的尽头有一个小镇,全世界最好的或许像金子般闪耀光芒普照大地或者仅仅只是在我们之间

基氏对洛兹的爱恋大抵如此。

毕业后的几年间,基耶斯洛夫斯基为一些不知名的广告合作社拍摄电影勉强度日。接下来的日子,基耶斯洛夫斯基接受国家纪录片电影厂的委托拍摄了两部电影,其中一部是鼓励年轻人到铜矿工作的宣传电影,就是《沃洛克罗与泽罗纳格拉之间》(Between Wroclaw and Zielona Gora, 1972)和《一家铜矿的安全与卫生原则》(The Priciples of Safety and Hygiene in a Copper Mine, 1972)。但他并不喜欢这种电影,后来再也没有接拍过。

1970年时代之交的波兰总是很混乱、很不稳定。1968年之前是波兰一个相对自由的短暂时期,但在1968年,波兰党内越来越混乱,以国家安全部首领莫克扎将军为首的势力企图夺取政权,随后他指控波兰犹太人复国运动者有颠覆政府的阴谋,成千上万的波兰犹太人被清除出波兰,洛兹电影学校的很多优秀教授亦难幸免,许多学生对政治上的幻想逐渐破灭,但他们的社会政治意识却更加敏锐了。

这似乎可以解释基耶斯洛夫斯基电影中掺杂的社会性和政治性。

1969年,基耶斯洛夫斯基从洛兹电影学校毕业。1970年后的波兰,国家对进口的抵制导致人民生活水平降低,很多工厂的工人罢工并到党的总部游行,后来军民发生械斗死伤万千。

在那动荡不安的多事之秋,尽管不断地遭受到严格的审查,文化和思想依旧试图在唤醒公众的社会意识,人们追求艺术与文化以求慰藉。整个60、70年代,电影对于波兰的影响是巨大的,那个时期的纪录片和故事片一样重要,因为纪录片可以作为陪衬节目在电视上播放。70年代前期,基氏主要从事纪录片的拍摄,后期开始拍摄一些电视剧或是纪录片,而他全面转战故事片的创作是在80、90年代。

基耶斯洛夫斯基毕业后进入国家纪录片电影厂,开始拍摄一些宣传意识形态的记录片,如《工人‘71》(Workers'71: nothing about us without us, 1971) 是描述1971年工人的思想状况的,《泥瓦匠》(Bricklayer, 1973) 是讲述一个模范工人被自己的理想利用又被理想抛弃的故事等,除此之外,基耶斯洛夫斯基的镜头还聚焦波兰人民的日常生活和生存状态,例如《X 射线》(X - Ray, 1974)讲述了肺结核患者的恐惧和他们想过正常生活的愿望,《医院》(Hospital, 1976)聚焦的是连续工作32小时的整形外科医生……

以故事片收尾

虽然基氏的故事片创作集中在80、90年代,但最早在1973年,他就拍摄了他的第一部故事片《人行地道》(Pedestrian Subway, 1973),这是像《十诫》(The Decalogue, 1988~1989)一样是一部电视纪录片。70年代后期基氏陆续为波兰电视台和制片厂拍摄了一些电视故事片,如《初恋》(Frist Love, 1974),《职员》(Personnel, 1975),《伤痕》(The Scar, 1976),《平静》(The Calm, 1976)以及获得莫斯科电影节大奖的《摄影迷》(Amator, 1979)。

《摄影迷》

这部把基耶斯洛夫斯基推向国际影坛的《摄影迷》讲述了一个迷恋上电影的故事,主人公莫兹在为自己刚出生的女儿拍摄家庭电影时迷恋上了电影,后来他拍的电影在影展获奖了,但他和妻子的关系却越来越坏, 他的电影和生活对立了起来,最后他选择毁掉了电影。影片结尾是值得深思的一幕,莫兹把摄影机的镜头对准了自己。

1981年,基耶斯洛夫斯基拍摄了故事片《机遇之歌》(Blind Chance, 1981),我们能在后来的《罗拉快跑》(Lola rennt, 1998)中发现它们相似的故事结构,他们的命运都因不同的选择和遭遇而分成三条支流。本片也于1987年获得波兰电影节最佳男主角(Boguslaw Linda)和银狮奖。

《机遇之歌》

随后的几年间,基耶斯洛夫斯基继续发力,拍摄了《永无止境》等获得多项国际大奖的故事片,基氏国际名声日隆,直到后来拍《十诫》(The Decalogue, 1988~1989),基氏开始步入世界级的电影圣殿。

80年代中期,波兰处在混乱和无政府的状态中,基耶斯洛夫斯基以一种艺术家的眼光敏锐地察觉到了波兰人的紧张、幻灭和恐惧,这时他也到国外旅行,发现整个世界普遍局势不稳定。而基耶斯洛夫斯基逐渐放弃拍摄纪录片后,他的影片里也少了当初那些影片浓郁的政治气息,他关注的更多的是人的日常生活,因为局势,他更加关注那些不知道为何而活着的人们。

把「十诫」排成电影的想法来自编剧皮尔斯威兹,这十诫最终被写成十个剧本。电视电影《十诫》以西方圣经中的「十诫」为纲,映射到波兰社会中的十个令人深思的故事,这部系列电影讲的便是这十个故事。具体的故事情节由于篇幅限制便不赘述。《十诫》这部电影采用的故事来自波兰人的日常生活,具有强烈地社会意义,也折射出了波兰社会一些长期存在的现实问题和尖锐矛盾。在这十部电影中,基耶斯洛夫斯基曾把第五个和第六个故事从中抽取出来,重新剪辑放映,就是《杀人短片》(A Short Film About Killing, 1988)和《爱情短片》(A Short Film About Love, 1988)。

《杀人短片》

《杀人短片》讲述了一个年轻人无意中杀害了一个出租车司机又被法律处死的故事。乍一看,这个故事似乎没有问题,用惯有的思维就是杀人偿命天经地义,而这部电影探讨的就是杀人,或者是说该不该杀人,法律到底没有没有权利杀人。不管怎么说,死刑和杀人是错的,这便是这部电影要表达的意义。这部电影在波兰社会就死刑问题争论不休的时候上映了,这部电影也恰如其分地找到了自己应该存在的位置,1989年,波兰新政府上台后宣布死刑暂停5年。

《爱情短片》

相反,《爱情短片》的故事不像《杀人短片》这样剑拔弩张,冲突也不如这样强烈。一个在邮局工作的年轻人爱上了住在对面高楼的女人,他每天晚上通过望远镜偷窥她的生活,最终爱上了她。重新剪辑过的《爱情短片》和《十诫06》的结局迥异,《爱情短片》比原片多了更多的情节,增加了由于时长限制不得不删去的部分情节。《爱情短片》是一个悲剧故事,主人公沉迷于对女人的情欲不能自拔,最后用刀片割伤自己的手腕以求解脱。

显然,《十诫》在基氏这里不再是对《旧约》中十条教条的阐释,而是波兰人对现实道德困境的深刻探讨。

1990年代是基耶斯洛夫斯基生命中的最后几年,这几年间共有四部长片问世,而这随后几部电影,在耗尽他所有心血的同时,把他推到了世界艺术电影的巅峰。

1991年的《维罗妮卡的双重生命》(The Double Life of Veronique,1991)讲述了两个心心相印的女孩的故事,其中涉及了一些不可名状的不合理的感觉,比如人的预感。当时只有24岁的伊莲娜·雅各布一人分饰两角,把片中的两个维罗妮卡演绎得唯美、楚楚动人,她凭借这部电影获得了当年的戛纳影后,也是一时无两。

接下来讲到了就是本文开头提到的《蓝白红三部曲》了。如果把《蓝白红三部曲》算作一部作品的话,那么这是基耶斯洛夫斯基转战法国影坛后的第二部作品,前一部是上文提到的《维罗尼卡的双重生命》。和《十诫》类似,基耶斯洛夫斯基将一种人文概念影像化,探讨人与人之间的关系,只不过这次不是把旧的教条翻新,而是来自法国国旗三色的象征意义:自由、平等与博爱。这些概念是西方国家从政治和社会层面施行的概念,而把它们放置于人的身上又会如何?这便是基耶斯洛夫斯基想拍这部电影的原因了。

终将离去

基耶斯洛夫斯基于1994年宣布退休,自他毕业算起已经从影25年,而如果从他小时候看电影算起,他和电影一起的日子就是一辈子。

哲学家刘小枫称他是「深紫色的叙事思想家」,还有人说他是「电影诗人」,我相信基耶斯洛夫斯基承担得起这些赞誉。

评论