文 | 迈格芬

编者按:在四年后的今天,克里斯托弗·诺兰的「黑暗骑士三部曲」已成了好莱坞超级英雄电影的一座丰碑,从第一部《侠影之谜》的英雄起源,到续作《黑暗骑士》横空出世的悲剧思辨,这个系列在这时似乎已然成为了超级英雄电影难以逾越的经典。

但是丰碑已在,故事未完,诺兰终究得写下一个终章,不可避免的是,他面对的压力太大了,无论是华纳、影迷还是美漫迷都翘首以盼一部媲美甚至超越前作的经典。

今天,我们把时钟拨回四年前,回顾诺兰给黑暗骑士传奇故事划上的这个句点,看看它出色在哪,又遗憾在哪。

基督骑士与不完美革命

不只是英雄

翻开 DC 和漫威体系的超级英雄,布鲁斯·韦恩想必是最值得玩味的一个:不同于其他坐拥神力的英雄,韦恩只是一介藏于防弹衣下、搏击技能稍普通人出色的肉体凡胎,为什么要选择凌驾法律之上,凭一己之力对抗黑恶势力?这种非常人举动的动机和代价,《侠影之谜》通过探讨「蝙蝠侠何以成为蝙蝠侠?」这个命题,已经完成了一半。而代价几何?这便是超级英雄的黑暗属性,《黑暗骑士(TDK)》对它作出的探索以一种「出格」姿态革了同类型电影的命。结尾是高亮时刻,英雄的纠结和牺牲让「The Dark Knight」一词最终超出了它的文本意义。

凭借主创们信奉的现实主义原则,前两部对具有漫画属性的超级英雄进行了解构与重组,从而这个依托现实主义基础的蝙蝠侠故事有了更深刻的思辨性。因此,如何进行终极升华,这便是第三部最需要解决的问题。诺兰深知,蝙蝠侠系列不应只讲英雄,他必须在「去漫画化」之余,为英雄故事注入更多社会、政治、人性层面的内涵。这些元素实在太重要,元素提供高度,与其它商业片不同,在诺兰版蝙蝠侠世界里,它们与英雄的主线故事常常是并驾齐驱甚至共冶一炉。

所以自然而然地,为映衬其终极升华,《崛起(TDKR)》把格局扩充到了前所未有之大。一层接着一层,武力升级、混乱升级、片中的正邪争斗甚至掺杂了带有强烈社会批判意味的阶级革命。但我认为编剧在对“阶级革命”的合理化解释上处理不当,这点后文会讲。

不破不立

「哥谭市是个被横行霸道的犯罪集团和贪污腐败的官僚所控制的大都市。」——这是蝙蝠侠之所以成为蝙蝠侠,以及前两部故事能成立的重要根基。

蝙蝠侠选择承担哈维·丹特的罪行,以自我牺牲和警长的谎言为代价换取了哥谭市长达8年的平静。《TDKR》的胆识在于它深知「不破不立」,故事开启之时,促使蝙蝠侠成为蝙蝠侠的哥谭早已不复存在,新的秩序和制度被建立,韦恩与世隔绝、拐杖不离身,消失信仰的同时也失去了他曾经的身体机能。故事讲到这观众也都能猜到一二了:主人公经历迷失,在适当内外界催化下重拾自己,遭遇重创,最终克服自我从而实现真正「崛起」——剧作路子其实很传统,甚至能看到我们熟悉的「东方武侠」面向。

破了旧有印象,我们必须接受眼前全新的哥谭,不只是表面上那么风平浪静,和平年代下警察变得畏缩、腐败暗中滋长,前半小时一些可能让观众感到奇怪的细节其实就是基于这个设定的。影片有意识通过展现社会表里的反差来铺垫即将来临的「暴风雨」,但表现力度不够,尤其金融资本家与底层民众的矛盾、压迫阶级与被压迫阶级的对立仅凭只言片语来展现,这给后期贝恩煽动下的矛盾大爆发减弱了应有的现实基础。

兜了个大圈

《TDK》的伟大源自「出格」,它凭借不断升级的价值观冲突来构筑电影高潮,展现的是蝙蝠侠不断付出代价、步向黑暗的过程。同时借助当时社会的特定坏境,完成了创作者对公权与私权辩证关系的探讨。

但《TDKR》很难这么做,是朝着已经被称为「神作」的巅峰发动超越,还是将「Rise」看成再一次「Begin」——回到第一部的基础上,重新进行一次建制与升华?虽然后者执行起来非常麻烦,但无疑那才是最保险的办法。

诺兰也正这么干了。虽然片名承接《TDK》,但本片无论内里还是外在更像第一部的延伸。节奏有些温吞,前半部分以包含较多信息量的对白为重点进行剧情推进(编剧台词功力特别赞!细看会发现米兰达·泰特的每场戏都隐隐暗示了末尾的反转),对韦恩纠结于自我审视和「拥抱恐惧」的心理探讨也回归到了《侠影之谜》那种味道。至于敌对势力,走了一大圈,还是绕回影武者联盟上。能够理解编剧的保守,小丑的恶无关乎任何规则和世俗,那是一种极端的邪恶,信奉无政府主义,只为享受混乱和毁灭的乐趣,极端的后果便是再无来者能超越其恶的境界。因此剧本阶段创作者就理智退了一步,不与前作拼境界,而是回到「影武者联盟」这一可控范围内,为增强系列整体感服务。贝恩其人也是这个理念极端的联盟在力量上的更极端化代表而已。

阶级革命

影武者联盟的纳入自然会使整个系列得到很好的呼应与融会贯通,但如果邪恶势力的动机仅仅停留在该联盟「摧毁堕落文明」的宗旨,思想境界将得不到拔高(区别于前文「恶」的境界)——蝙蝠侠旅程的终点需要伴随更大的动荡格局。

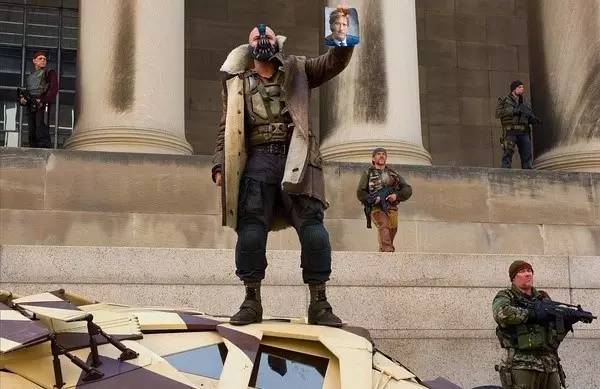

于是,诺兰借贝恩之手发动了一出带有强烈社会批判意味和政治隐喻色彩的阶级革命。罪犯被释放,资本家阶级被消灭,富人财产被均分,金融资本家和政治精英们被推上「人民」法庭进行「裁决」而非审判……一派文革胜景。暗含着对极端左翼可能导致暴民政治的担忧。在这一块上,不同于以往展现革命的影片的表达,诺兰手法是冷冽的,摒弃了任何煽情叙事的冷冽。

诺兰曾透露《TDKR》的灵感来源自狄更斯的《双城记》。「那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是智慧的年头,那是愚昧的年头;那是信仰的时期,那是怀疑的时期;那是光明的季节,那是黑暗的季节……」这无疑是一种预示:礼崩乐坏,哥谭市将在一场暴力革命中天翻地覆。影片这场阶级革命也确实沿袭了《双城记》中对上流社会过分剥削的抨击和警醒。

当某种文明堕入腐朽,就需要以毁灭为手段,对它进行一次「休克治疗」,让时间演化出新生。这是影武者联盟的理念。片中贝恩和塔莉亚多次宣称自己代表影武者联盟,他们继承了忍者大师“毁灭哥谭”的事业。但是,既然终极目标只是毁灭,那发动革命有何用?如果贝恩直接引爆核弹,蝙蝠侠和哥谭绝对一点反击的余地都没有。

那么,贝恩为什么没杀死韦恩,并给哥谭市留下长达5个月的无政府主义空档呢?

小丑有句名言:「你知道我为什么用刀吗?枪太快了,你没时间体会人死之前混合的各种复杂情绪。」代入这里可以解释。联系贝恩从小到大生活的环境,在那个混乱、与世隔绝的中东囚牢,象征自由的洞口看上去是那么触手可及,让每个人妄想爬出去,爬出去拥抱阳光与希望。但现实的苦涩挣扎着每一个囚徒,于是,在希望和绝望的伴生下,坚持、挣扎、无奈、死去……这似乎是狱中人注定了的宿命,包括贝恩。因此,对于贝恩来说,炸毁一座城不应该是最终目的,而是一场仪式,一场带有革命性质的精神摧毁过后彻底终结一切的仪式。他的经历告诉他没有希望就体会不到绝望的凄凉,于是,将希望和由希望一步步堕入绝望的「凌迟感」带给韦恩和哥谭市民,才是他真正要做的。这是贝恩高明于忍者大师的地方。

松弛的根基

但如前文所说,笔者认为编剧在对「阶级革命」的合理化解释上有失妥当。诺兰想法很好,借助社会格局的动荡以期把思想境界拔高到系列前所未有的水准,不过思想境界这玩意并不应当成为衡量一部影片伟大与否的标准。毕竟但凡特定的事件都能引发特定的思考,而电影是讲故事的艺术,通过对白、音乐、镜头语言来叙事,它的好坏不在于「讲了一个怎样的故事」,而在于「怎样去讲一个故事」。从这个意义看,这场阶级革命,甚至将此革命延伸到贝恩制造的整场动乱中,它于诺兰而言都是不成功的。

问题就出在「根基」上,任何行动、任何革命,都应有它的理论基础和现实基础,贝恩制造这场社会革命的根基,即影片对现实基础的构建,回想起来是模糊的。

在贝恩煽动下社会出现了阶级矛盾大爆发,这种爆发的直接导火索虽然是哈维·丹特的真相被揭露,但如果没有贫富差距、金融资本家和底层百姓间阶级纠纷的长年积累,这出动乱顶多成为罪犯们越狱报复的狂欢,断然不会发展成「西式文化大革命」来。诺兰有意识通过展现社会表里的反差来铺垫即将来临的“暴风雨”,不过表现力度不够,尤其金融资本家与底层民众的矛盾单靠只言片语来暗示,贫富差距仅凭孤儿院一例作支撑无疑太过单薄了。对重要矛盾缺乏行之有效的铺垫,斗争便少了现实基础,仅凭贝恩一席演说突然就爆发了席卷全城的暴力革命,未免站不住脚吧。

剧作意图上看,《侠影之谜》里忍者大师因哥谭的腐朽而选择执行毁灭,《TDK》中小丑的犯罪就是要让整座城陷入无政府主义。为了烘托蝙蝠侠的终极升华,将前两部反派恶行的精华融于一身本没有错,为传承前作的无政府主义而让「阶级革命」介入故事情节也没有错,但现实基础不牢固造成的逻辑不清的突兀感着实阻断了笔者观影的深入体验,事后回想,很震撼,也很空洞。尚且除开逻辑上的不完整,甚至除开「革命」这一方面,仅把「摧毁堕落文明」的影武者联盟宗旨代入贝恩的毁灭哥谭行为,也会发现它存在着问题。

忍者大师时代,哥谭市是个被横行霸道的犯罪集团和贪污腐败的官僚所控制的大都市,摧毁一座罪恶之城,这个行为在影武者联盟的价值体系中绝对成立。可如今哥谭经历了8年的和平,治安良好、罪犯坐监,一派欣欣向荣,阶级矛盾虽有但并未使社会腐朽,贝恩摧毁这样的城市又是建立在什么逻辑基础之上呢?若是仅以「为父报仇」作为推动力,站在三部曲思想高度上考虑,编剧难道真的会被允许如此这般自我矮化吗?

片长虽长,但一来诺兰身上肩负的「蝙蝠侠必须终极升华」的责任注定了他必得展现更庞杂的叙事,表述的东西自然难以被有限时间所承载,二来还得受限于影片的商业属性不得不照顾到观众耐心,因此相对而言时间还是短了。铺垫不够,缺乏现实基础,我相信只因受限于时长,这真不是诺兰的能力问题。

缺席的人民

除上述「现实基础」外,贯穿全片来看,《TDKR》缺失的根基集中体现在底层市民上,这也是横在本片和「伟大」二字间的最大的鸿沟。大家不可能不发现,架构庞大的影片后半段,从贝恩的球场演说结束后开始,剧情不断演进,直到蝙蝠侠「舍生就义」,雕像落成,成为城市的最高信仰。这整个理应全民参与的社会剧变与蝙蝠侠拯救城市、终极升华的过程,哥谭市民却都是长期缺席的,这点万分诡异。

监狱里,贝恩口口声声说:「要把权力、希望还给人民。」而暴动真正开始时,我们看到革命主体已然成了贝恩手下的亡命之徒和他释放出的罪犯,站在对立面的反抗势力也只是以警察为代表的「国家机器」。而占据全社会最大人口数量的「人民群众」阶层,居然被创作者基本忽略掉了。

恶人揭竿而起,权贵阶层受到以裁决为目的的「审判」,哥谭一片破败之气——但是我们看不到人民;蝙蝠标志在桥上燃起,向贝恩宣战的同时呼吁群众站出来与暴徒斗争——但是站出来的只有警察,我们看不到人民;警方与暴徒大战,景象惨烈,但我们也看不到人民,看不到人民的觉醒,甚至看不到人民的纠结;蝙蝠侠拖着核弹飞向大海,以生命为代价拯救城市,我多么希望看到市民们透过窗户见证英雄的升华,看到他们的感动与信仰的重生;雕像落成,我多么希望看到人民群众因蝙蝠侠的牺牲而从内心建立起信仰和希望……然而,没有,一个镜头也没有。《TDK》中小丑引出的社会心理学到这一部成了空谈。

《TDKR》是诺兰对乌托邦社会的深刻反讽,从中我们也能读解出他站在中立面对两方的态度:既揭露了当下社会的压迫、不公、阶级对立,同时深深担忧着革命中极端左翼很可能导致暴民政治。但这一切思考必须依托于影片后段展现的社会革命,倘若没有人民作主体,忽视了人民的先迷茫后找到信仰从而最终实现「崛起」这一过程,那哥谭市在蝙蝠侠引导下的最终「崛起」又能有多大说服力呢?

光明骑士

「光明骑士」一词源自《TDK》,形容对象是哈维·丹特,一个正方阵营里与蝙蝠侠互成对立面的形象。蝙蝠侠作为体制之外的「义务警员」,象征超脱法律束缚的极端正义,拯救哥谭于水火的同时借助自身强大的道德约束力让这不被社会法制约束的力量不至于滑落,这种越过程序正义直接执行实体正义的行为注定了他只能是「黑暗骑士」,游走于司法体制和超级英雄间的暧昧关系中,因此只能在黑夜中现身,成为不被体制认可却被人民甚至警察默认的黑暗守护者。然而丹特不存在这种暧昧关系,他用法律维系秩序,用秩序保证公平,程序正义与实体正义的完美融合让丹特比藏匿于黑暗的蝙蝠侠更具社会认可度,因而被民众誉为「光明骑士」。《TDK》有众多细节都在强化两人间这种对立,包括韦恩数次诉说自己的期许,以及和阿尔弗雷德谈话那段,他直接表明了不会穿战衣在白天出现。哥谭市需要的是光明守护者,这点韦恩看得很清,他宁可自我牺牲也要成就丹特,而非把城市信仰寄托在自己身上,原因就是蝙蝠侠摆脱不掉的黑暗属性。

然而进展到《TDKR》后半段,一切却发生了变化——诺兰出人意料地将英雄最后一战选在白天。

应该说,这个设定不仅出人意料那么简单,它是具有革新意义的。因为整个蝙蝠侠系列,包括蒂姆·波顿和乔·舒马赫的四部老版电影,蝙蝠侠从未在白天现身过,黑暗属性是这个英雄根深蒂固的存在。因此,最后一战还隐隐包含了黑暗骑士朝光明崛起的仪式气息。在爬出监狱的过程中,韦恩找回了当年成为蝙蝠侠的心理驱动力——用拥抱恐惧的方式征服恐惧,与此同时影片上升的是他对自我使命的认知,即蝙蝠侠符号的意义不只是成为恐惧本身去震慑罪犯,更多是为了保护自己心爱的城市与心爱的人。这一定程度上消解了韦恩对“光明”的顾忌。

但即便如此,蝙蝠侠(而不是韦恩)敢于在光天化日站上最后一战的战场,最根本原因仍不在于英雄的内心,而在那个特定时期的社会状态。暴力革命下礼崩乐坏,司法制度和法制观念不复存在,因此蝙蝠侠不再需要藏身黑夜,他可以明目张胆站出来,以「光明骑士」的姿态抗衡敌人。同时还需感谢贝恩——用一场革命间接帮他滤去了一手造就蝙蝠侠黑暗属性的程序正义。

另外,社会制度的瓦解,在影片中还引发了一处奇妙现象:结尾与暴徒大战的虽然都是以往代表着「国家机器」的警方,可在那个全城动乱的特定背景下,社会再无体制内警察可言,所以他们本质上与蝙蝠侠无异,都是越过程序正义直接执行实体正义的「义务警员」。这呼应了影片中段韦恩对布雷克的言论:蝙蝠侠只是一个象征,人人都可以成为蝙蝠侠。

齐泽克曾把蝙蝠侠比喻为「一个终极的基督形象」,我觉得十分恰当。三部曲超越其他超级英雄电影的关键点之一,就在于诺兰构建的是一个有血有肉、合理存在于当代社会的基督形象。至于蝙蝠侠死没死这个问题,不好说,毕竟片尾的平行剪辑实在是诺兰一种汲取了《盗梦空间》迷人之处的暧昧表达,或许让蝙蝠侠如基督之死般为民众牺牲才是诺兰的本意,只是商业属性造成了最后不得已而为之的暧昧。我同意齐泽克的观点:「韦恩和赛琳娜坐在佛罗伦萨的一间咖啡馆里,假若这个场景是真实发生的,对先前的牺牲行为便是一种削弱。另外,这个结局的宗教对应物难道不是那个著名的亵渎观念,即基督在受难后活了下来,并过着长久、安宁的生活吗?而挽回最终场景的唯一办法,是把它解读为一个人坐在佛罗伦萨咖啡馆里的阿尔弗雷德的白日梦……」

评论