界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

在以“合家欢”为主旋律的春节档电影中,《红毯先生》是一个异类。截至2月15日,猫眼专业版显示《红毯先生》上映6天票房不到8000万,与因“档期选择重大失误”选择退出春节档延期上映的《我们一起摇太阳》尚有一段距离,与票房第一梯队《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》更是相距甚远。

在70后导演中,宁浩是唯一一位既能创作高票房电影,又入围过欧洲三大电影节的导演。《红毯先生》遭遇票房冷遇,豆瓣评分亦不佳(6.8分),或许会让宁浩的影迷感到意外。

票房与口碑不尽如人意,并不意味着《红毯先生》不是一部在智识上具有挑战性的电影。据《南方周末》报道,《红毯先生》是宁浩对“短视频时代电影应该做什么”的回应。他观察到,短视频最大的特点是真诚的表达,无论是农民还是工人都真实生动地展示他们的生活,这恰恰是电影需要学习的。因此,他决定拍摄一部元电影——“拍电影人去拍一个电影的故事”。

在某种程度上说,《红毯先生》是今年春节档电影中最紧跟全球电影潮流的电影——越来越强的自我指涉性、在解构自我批评和展现真诚情感之间游移,已经成为近年来诸多电影的显著特征,包括《瞬息全宇宙》《巴比伦》《造梦之家》《伊尼舍林的报丧女妖》等。

《红毯先生》褪去了宁浩“疯狂”电影系列直给的闹剧式幽默,用一种更加冷静克制的叙事平等地嘲讽电影行业相关的所有人,甚至包括导演自己,并对社会分化、网络暴力等我们这个时代的文化危机有所指涉。而观众能否从电影中感知导演的上述意图,决定了他们对这部电影的评价。

“元现代主义”:一部关于拍电影的电影

《红毯先生》讲述的是这样一个故事:电影巨星刘伟驰(刘德华 饰)遭遇婚变,事业陷入瓶颈,他与一位相熟的内地导演一拍即合,希望通过拍摄一部农村题材文艺片获得电影奖认可,重回事业巅峰,不料在电影拍摄过程中引发了一系列失控事件。根据《红毯先生》文学顾问、作家李修文的观点,《红毯先生》的主题是“偶像的黄昏”,“相当于天神下凡,却突然发现自己的庙已经不见了,所谓的庙成了抖音、快手、小红书。实际上就是传统偶像大战网红。”

我们罕见地在中国的电影银幕上看到电影的“第四面墙”被打破,从电影行业“局内人”的视角出发,观察电影工业运作流程中的种种细节:棚景如何将演员瞬间拉入黄土高坡的窑洞,摄影棚现场的种种调度和突发情况,坐在摄影机后的导演(饰演这位内地导演的正是宁浩自己,这进一步模糊了戏剧与真实的边界),特殊材料制作的玻璃瓶如何在一碰即碎的同时展现出打戏的紧张气氛……

从表面上看,《红毯先生》是一部关于拍电影的电影,它不动声色地解构和嘲讽了电影行业的现状。随着剧情展开,刘伟驰的“下凡”不仅体现在他主动要求拓宽戏路,饰演自己无甚了解的农民,也体现在他所暴露出的笨拙与傲慢。他自认为摆脱助理们事无巨细的照料、下乡体验生活,就能体现“演员的自我修养”,但他做的不过是住进镇上的三星级酒店(并且因为住得不舒服要求助理们改造了房间),去养猪场拍拍照片,与养猪大户把酒言欢,随后执意要求在电影中加入猪的元素。

在新媒介的冲击下,他作为电影明星所享有的权力出现了某种微妙的调转——为了跟上短视频的潮流,刘伟驰不得不在年轻编导Summer(瑞玛·席丹 饰)的要求下模仿经典电影里的桥段,还要说出“老铁liao liao liao”这样的网络用语;他自认为用魅力征服了Summer,想与她发生一夜情,但又害怕Summer用扫地机器人偷拍他,只得悻悻而去。深陷互联网舆论漩涡的他更是愕然发现,自己此前职业生涯积累的所有信誉都化为乌有。

宁浩同样在电影中毫不留情地批判了导演(他在多大程度上就是宁浩自己,是一个见仁见智的问题)。导演对近年来华语电影在电影节上失去亚洲电影的代表性(他特意提到了奉俊昊作品获得的广泛关注和认可)忧心忡忡,立志要拍出一鸣惊人的电影,笃信电影节对华语电影的定位就是“大棉袄”电影,遂将这一标准奉为圭臬,决定拍摄一部关于农民父爱的电影。但《红毯先生》用种种细节暗示了整个剧组对真正的中国农民生活缺乏认知,用一种刻奇的态度看待农民的情感,认为他们的情感是粗糙的、不自知的、需要被“发现”的。与此同时,导演也难以抗拒资本对创作的干预,即使他深知投资人对何谓电影一无所知。投资人强行要求友情出演电影并临时加戏,却被电影群演“狠狠教训”的情节,构成了全片最有闹剧喜感的片段之一。

有观众指出了《红毯先生》与2017年瑞典电影《方形》的相似之处,后者讲述了一位刚刚离婚的艺术策展人在筹划一场装置展览的过程中陷入舆论漩涡的故事。两部电影确实有着相似的叙事内核,展现了近年来文艺作品中出现的一种文化转向。博主Thomas Flight在视频《为什么现在的电影感觉如此不同?》(Why Do Movies Feel So Different Now?)中指出:

“当下各领域对于世界现状的文化焦虑愈演愈烈,许多艺术家转而关注内心世界,以检验他们所热爱的艺术,以及参与其中的媒介的有效性。电影越来越倾向于自我指涉,电影艺术的价值和电影制作惯例正在为最热爱它们的人所质疑……然而它们不只是在解构电影或艺术的价值,同时也陷入了与自己的冲突,将解构性的自我批判与感性的真诚结合在一起。”

那些缺乏讽刺、自我意识和自我怀疑的电影开始显得陈旧,打破叙事程式的“元现代主义”(metamodernism)电影开始涌现:比如《伊尼设林的报丧女妖》在与自我的对话中探讨艺术的价值,《造梦之家》回顾了斯皮尔伯格的电影生涯,《菜单》在批评艺术家的同时也讽刺了公众对艺术家的反应,《巴比伦》审视了电影行业中的过度行为和这个行业对人的异化,《瞬息全宇宙》则致敬了各种电影风格,严肃探讨人如何面对虚无主义。

我们能在《红毯先生》中看出宁浩尝试对这一文化潮流做出回应。“元现代主义”的概念最先被学者Timotheus Vermeulen和Robin van den Akker提出。他们在2010年的文章《元现代主义笔记》(Notes on Metamodernism)中指出,元现代主义是对后现代主义的回应,作为一种全新的艺术鉴赏力,它“在现代主义的热诚与后现代主义的讽刺之间,在希望和忧郁之间,在单纯与世故之间,在单一与复数之间,在完整与碎片之间,在纯粹与模糊之间震荡”。

后现代主义挑战了现代主义试图统摄一切的单一叙事,后现代主义电影试图打破“电影再现现实”的幻觉。然而后现代主义只负责解构,并未提出问题的解决方案,也没法消除人们对某种现代主义式乐观精神的本能需求。元现代主义应运而生。元现代主义电影依然可能采用后现代主义电影的叙事手法和表达方式,给观众带来荒谬、混乱的观影感受,但它也试图在混乱中找到意义。

极化时代,人与人相互理解是否可能?

在“起底”电影行业的表象下,《红毯先生》在另一个维度上试图与银幕前更广泛的观众产生共鸣。它揭示了我们时代的文化危机,即人与人之间的分裂与不可理解。

刘伟驰的傲慢、对理解和被理解的漠不关心让他一次次陷入危机,付出巨大代价。与养猪大户把酒言欢后,他与助理在回酒店的路上随手把对方送给自己的杀猪刀丢在了田里,被对方发现,狠狠伤了这位资深影迷的心。他大闹片场向刘伟驰讨说法,强行带走了借给剧组的猪,导致拍摄中断。在三星级酒店体验生活时,刘伟驰的车与旁边的车发生摩擦,刘伟驰以为塞钱能让对方息事宁人,没料到遇着了一个“硬骨头”,事情演变成刘伟驰的车被砸,他一时上头也砸了对方的车。一夜情未遂,又自认为把结婚戒指落在了Summer家里,他没有勇气与Summer当面谈,要求助理代表自己去要回戒指,却在偷窥谈判现场时被Summer抓了个现行。

全片的高潮发生在刘伟驰把自己骑马亲摔的拍摄片段发到社交网络上,不料遭遇网友铺天盖地的“伤害动物”指控。这位昔日的明星终于意识到,自己已经身处一个陌生的时代——人们对“平等”的强烈诉求远远超越了对“敬业”这一职业伦理的重视,公众人物在舆论攻击下百口莫辩。

这是一个平等诉求前所未有强烈的时代。政治学家弗朗西斯·福山提出,平等与不平等构成了人类动机和行为的两股重要推动力量,前者又称“平等激情”,强调协作、同情心和相互依赖;后者又称“超越激情”,强调竞争和超越。它们决定了我们如何理解一个人的身份认同,特别是一个人的尊严是否以及能否得到尊重。进入近代,平等主义开始占上风,到了21世纪的第二个十年,被边缘化的群体对自身尊严得到公开承认有了愈发强烈的渴求——在福山看来,这就是当下身份政治的核心。

无论是在戏里戏外,刘伟驰都赫然发现,人们不再愿意单方面接受“上位者”对意义和人际关系的阐释与把持,老派的明星做法已难以应对身份政治的怒火。因此,养猪大户会因为自尊心受挫而大闹片场;那位自始至终未露面的车主,对刘伟驰塞进车里的一沓人民币无动于衷,却在刘伟驰的车窗上写下“道歉”二字;Summer并不认为自己是被大明星“选中”的小迷妹,为刘伟驰如此看待自己感到愤怒;观众以另一种逻辑解构了刘伟驰对于“敬业”和“精湛演技”的定义;公关公司的年轻职员在刘伟驰情绪失控失手打助理之后愤而离席。

刘伟驰被呈现为一位“反英雄”式的负面人物,但电影也并不认为大众就是全然无辜、天然站在道德制高点上的,而是对社交网络这一“炒作机器”加剧观点极化的现状提出批评。我们与刘伟驰一样惊讶地发现:网络舆情一旦出现,“最佳”应对策略不是阐释真相,而是等待新的热点盖过旧的热点;不是据理力争,而是顺从网民的怒火。我们也看到,在网络中认真讨论复杂议题已经越来越困难,观念正沿着阶级、性别、种族等边界加剧对立,将人的复杂和多面大大简化。

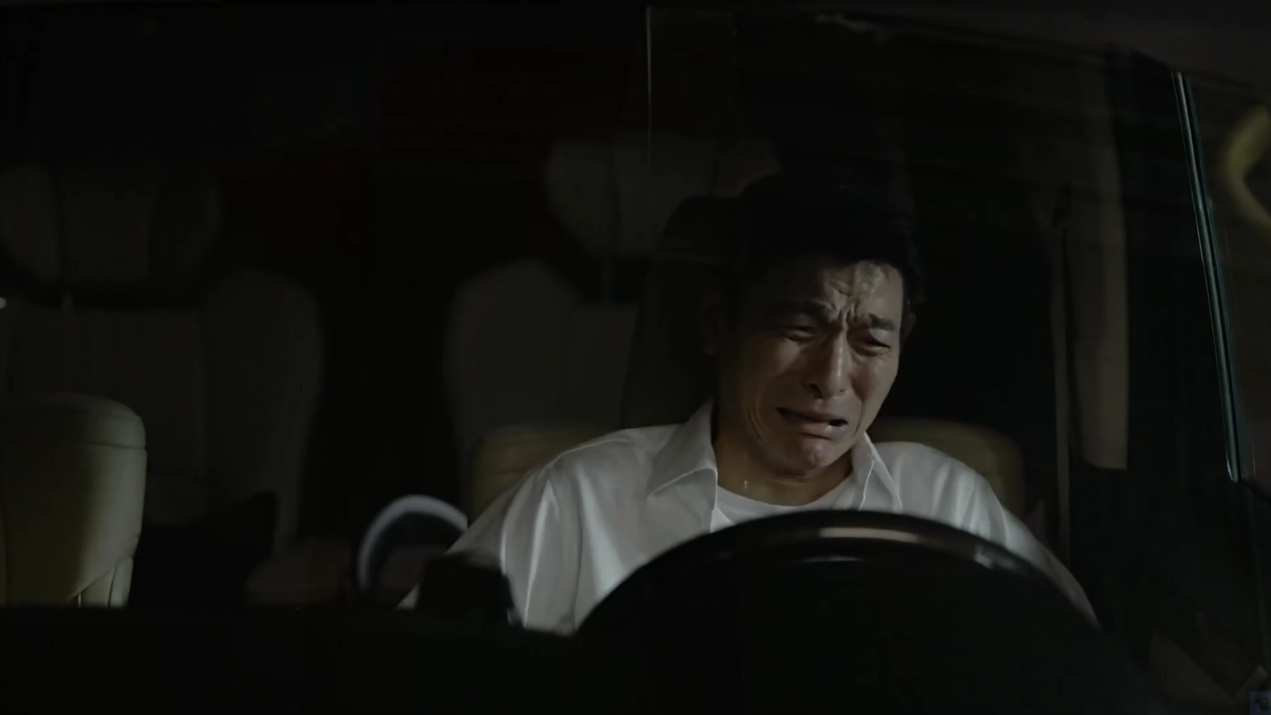

在电影结尾,刘伟驰反思了自己的所作所为。他在香港街头撕掉了自己的海报,为海报中志得意满的自己感到羞愧。他录制了道歉短视频,试图向那位车主道歉。他也终于鼓起勇气打电话给Summer,请求对方帮忙在短视频平台上发布那条短视频,但Summer没有原谅他,拒绝了这个请求。刘伟驰挂掉电话,骑着平衡车歪歪扭扭地离开镜头,这是全片的最后一幕。

电影戛然而止,也在观众心中留下了一个问号:人与人相互理解是否可能?某种程度上来说,本片略显凌乱的叙事节奏容易让观众迷失,这个悬而未决的结局亦让《红毯先生》难以超越它试图解构和批判的东西。在这个鸡同鸭讲的混乱世界,意义依然是缺失的,我们依然和男主角一样无助。

(本文图片均来自豆瓣)

参考资料:

【美】弗朗西斯·福山.《身份政治》.中译出版社.2021.

《宁浩:在中国电影里找一条中间路线》,南方周末

https://mp.weixin.qq.com/s/gBCaEH562cGCQDpy8yhx6Q

"Why Do Movies Feel So Different Now?", YouTube video by Thomas Flight, translated by @干货字幕组

Timotheus Vermeulen & Robin van den Akker (2010) Notes on metamodernism, Journal of Aesthetics & Culture, 2:1, DOI: 10.3402/jac.v2i0.5677

评论