界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月 姜妍

“做电影并不是做一颗原子弹,然后把它投向人间导致很多人受伤,而是要看到人们的行为、去关心人群。”在北影节于昨日举办的电影大师班上,导演埃米尔·库斯图里卡这样说道。

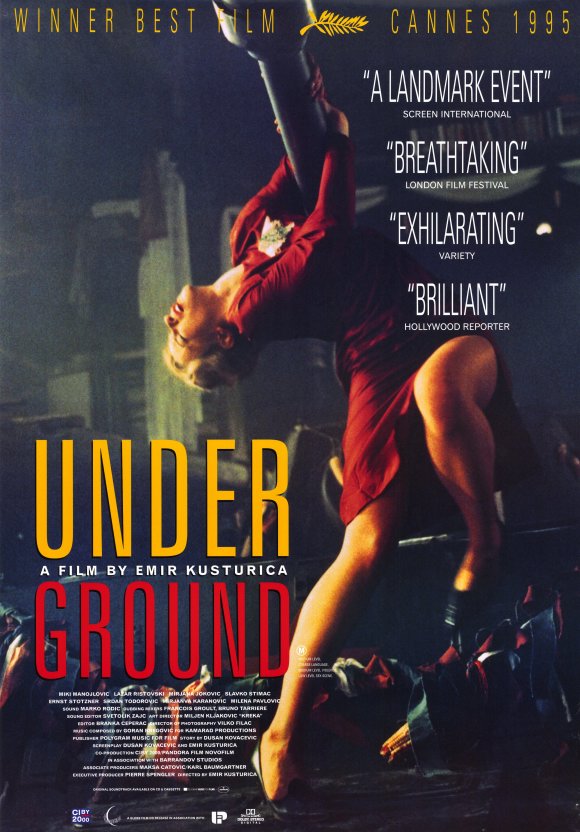

埃米尔·库斯图里卡是塞尔维亚的国宝级导演,也是本届主竞赛单元“天坛奖”国际评委会主席。他的电影风格魔幻荒诞、独树一帜,常被称为“马戏团美学”。库斯图里卡亲身经历过前南斯拉夫解体等家国动荡,其作品中也经常可见历史变迁中的人。

在本次大师班上,作家余华、导演黄建新作为嘉宾,与库斯图里卡展开了对谈,一路从初次看库斯图里卡作品的经历,聊到电影艺术如何展现人性的问题。

01 国家动荡让人产生心灵创伤,但也产生苦中作乐的幽默感

余华和黄建新回忆到,最初看库斯图里卡的作品是在录像带时代。黄建新最先看到了《地下》,那部电影的时代背景是国家的解体和分裂,对自己的冲击很大。余华第一次看库斯图里卡的作品《爸爸出差时》时,录像带里只有英文字幕,也听不懂台词,但是他却能看懂剧情。

“我们三个有一个共同之处,都是坏孩子出身。我去过萨拉热窝,库斯图里卡从小长大的街区,我站在一个路边想,这哥们小时候干过的坏事跟街上来来往往的车辆一样多。”余华也提到,在库斯图里卡的自传《我身在历史何处》中,库斯图里卡当年的玩伴都进了监狱,是艺术和电影拯救了他,把他变成了一个伟大的艺术家,给了观众很多美好的东西。

库斯图里卡也认为,那时的自己非常幸运,相比于周围出身于单亲家庭、贫困家庭的孩子,自己的家庭比较完整,后来也得以用艺术让大家理解人们的苦难,并把魔幻现实和超现实主义融入进去。库斯图里卡在1981年拍了第一部电影,当时前南斯拉夫正处于共产主义时期,同时遭到其他国家的侵略,这段风雨飘摇的经历给他带来了伤痛的回忆,它们也展现在了作品中。比如首部电影《你还记得多莉贝尔吗》中的爸爸一直希望孩子能够成为共产主义者;第二部电影《爸爸出差时》也深刻讨论了变迁、动荡带给家庭和孩子的冲击。塞尔维亚重新建国后,库斯图里卡也不断思考塞尔维亚幸存下来的原因,希望在电影里展现出政治以外因素:“长期的国家动荡会让人产生心灵创伤,但是与此同时,也产生了苦中作乐的幽默感,这对于国家的建立有非常重要的意义。”

库斯图里卡由此提到一个有趣的细节:“我一直很想见证人们在社会上的变迁,比如我现在的鞋带没有系上,因为我想告诉大家我的心情很平和,是一个放松的姿态。但是过去的情况不是这样,在街头可能受到威胁,所以要系紧鞋带随时逃跑。”

在余华看来,有些导演的创作风格转变其实和时间的关系不大,库斯图里卡就是这样,他的作品也无法按照不同时期来衡量,而是“灵魂碰到了什么就创作什么”,“库导有两个灵魂,这两个灵魂有时候是分开的,比如《爸爸出差时》是契诃夫式的灵魂,在《地下》里又能感受到莎士比亚的为所欲为和天马行空,到了《流浪者之歌》,两个灵魂又合在了一起。”余华还提到,自己和库斯图里卡在贝尔格莱德第一次见面时,来到了《地下》的灵感来源地,看到一个下沉的遗址,里面有个小门:”这么多人经过,怎么就没人想到可以把它拍成《地下》?是历史选择了库斯图里卡看到了那个小门。”

02 电影在那些坚强的人中找寻脆弱性

除了展现历史,库斯图里卡也很想用电影展现未来。他提到,自己来自前南斯拉夫,经历过柏林墙倒塌以及家国变迁,由此他看到未来并不是暗淡的,还是应该去畅想未来。只不过他认为,美国霸权在二战后持续了很多年,如今我们说的普世性也存在意识形态,而在库斯图里卡看来,中国可以展现给全世界不同的哲学思考,这次在北影节看到的几部电影也没有对意识形态下定论:“我比较支持这种更自由、无边界、比较随意的讲述方式。”

他也很想在中国创作一部电影,名叫《成吉思汗的白云》,原作是前苏联作家艾特玛托夫的小说。这部作品讲述的是成吉思汗征服欧洲的过程中,一个极其生活化的故事:成吉思汗在征战别国的途中,军队驻扎了许多帐篷、也生下许多孩子,但是某个爱上成吉思汗的女人生下的孩子却违反了他本人立下的组织规则,整个故事讲的就是成吉思汗如何想办法藏起孩子、把他抚养长大。

在库斯图里卡看来,虽然人们印象中的成吉思汗是一个伟大、坚强的军事领袖,但是随着历史的推动,成吉思汗也会产生变化。“我们需要看到这些历史中的选择,这样才会知道你从何处来、往何处去,并且在这个过程中发现人性。”余华也认为,了解一个人的人性要看他最脆弱的那部分,而不是强悍的部分,这才是人性最动人的地方。库斯图里卡对成吉思汗的切入角度就像是《地下》中的小门,我们的一切可能都来自于这扇小门,走进去却会发现,原来里面有一个如此宽广的世界。

黄建新也提到,人们逃不掉历史对自己的影响,同时,虽然每个导演都拥有不同的视角,但共同之处是,大家关注的都不是一个纯粹的灵魂,而是一个真实丰富的灵魂。与库斯图里卡相似,他拍戏时也十分关注普通人,以及周围跟自己一起成长起来的人。“改革开放初期,我特别想记录中国发生的变化,所以拍了《站直啰别趴下》、《背靠背,脸对脸》、《打左灯向右转》。那时很想表现邻居之间的关系,一层楼里的三户人家的生活,后来大家也说(这些电影)比较真实地记录了当时人们的心理特征。”

最后,库斯图里也谈到了对于现实与创作关系的思考,他认为,由于地球上只有一种人性,所以虽然创作要源于生活,但是创作并不一定依附于生活的现实,每个人都有自己的符号和象征来去表达这层人性内核。“我们每个人都有自己的艺术疆域,但是我们要去超脱这种疆域,去进行心灵和精神上的沟通。”

评论