序言

很多人可能听说过,拳击运动因为经常会撞击大脑,因此会大大增加脑部疾病的风险,比如著名的世界拳王阿里老年就饱受帕金森氏病的困扰。

那么作为经常会运用头部顶球和射门的足球运动员(而且也是体育赛事中唯一一个运动员会主动争取头部撞击动作的运动),是否也会面对类似的风险呢,近几年越来越多的科学研究似乎验证有这种可能性!

英国对于退役球员的研究

最近,伦敦大学学院研究人员了一项研究,他们选择了14名患有失智症(也称痴呆症、认知症)的退役足球运动员,其中13人曾是职业足球运动员,另外一人则是长期参加足球运动的业余足球运动员。

这些人平均踢球26年,其间都和普通球员一样会经常用头顶球。他们都在60岁后出现痴呆症症状,出现症状后平均存活时间为10年,并有12人死于晚期痴呆症。

这一研究结果发表于神经病学领域知名学术期刊《神经病理案例》(Acta Neuropathologica)最新一期刊载的论文中。

报告说,频繁头球可能会导致足球运动员的脑部受损,日后出现神经退行性病变。研究人员强调,相关结论是基于较小的样本得出,未来还需进一步验证。

在其中6人去世后,研究人员征得其亲属同意后对他们的脑部进行检查。结果发现,其中4名球员已经出现了慢性创伤性脑部病变(chronic traumatic encephalopathy,简称CTE)——这一比率远超常人。在普通人群中,出现CET的比率只有12%。

研究人员认为,这说明长期从事足球运动并用头顶球与日后脑部出现神经退行性病变之间可能有潜在联系,但由于这项研究仅涵盖了一小部分罹患痴呆症的退役足球运动员,目前这种疾病在足球运动员中有多普遍还很难下结论。

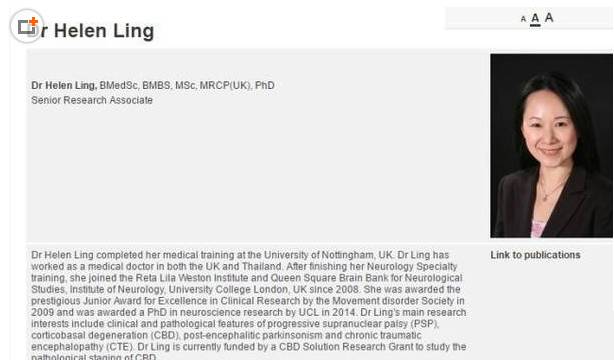

这篇论文的第一作者,来自伦敦大学学院(UCL)神经学研究所的海伦·林博士在接受法新社采访的时称: “我们的研究体现了踢球和CET间有潜在的关联。现在我们需要研究这种关联有多大,因此我们需要更大规模的研究,也需要和英足总,国际足联这样的机构合作。”

报告另一作者、伦敦大学学院教授休·莫里斯则说:“一名足球运动员在职业生涯中可能会进行非常多次的头球,但很少马上引起明显的神经系统症状,因此有必要开展更多的研究来分析其中的健康风险,以便为球员提供更好的保护措施,将潜在损害降至最低。”

实际上,早在很久以前就有很多科学家注意到过失智症和足球运动的联系,2014年,患有失智症去世的83岁的巴西首位世界冠军队队长贝里尼就曾将大脑捐赠给他的医生,用于研究运动员头球对大脑可能造成的伤害。

研究人员也指出,人们罹患痴呆症的风险随着年龄增加而增长,难以判断上述退役足球运动员如果不踢足球的话,是否会患上阿尔茨海默病。因此,今后开展这类研究的主要目的应该是了解与普通人群相比,足球运动员罹患痴呆症的风险是不是更高。

为什么偏偏是足球?

我们知道,其实很多体育赛事都会有运动员激烈的身体冲撞和摔落等危险,比如橄榄球(美式足球)、拳击、体操、拳击等。

在美式足球与拳击中,运动员的头部损伤通常来自于突发性的冲撞,临床体现为显著性神经性受创与知觉丧失。

然而在足球运动中,根据研究人员,冲撞的临床症状为“反复性的,亚冲撞性的头部冲击。”

CET通常只能在死后尸检中被发现,在已知案例中,只有极少足球运动员有这一症状。其中包括2014年去世的巴西著名后卫贝利尼(上世纪60年代巴西国家队队长),还有2002年去世的前西布朗维奇著名前锋阿斯特尔。

在阿斯特尔的病例中——阿斯特尔起初被诊断为老年痴呆症早期,但在其去世后,医生对阿斯特尔进行了尸检,认为阿斯特尔真实死因是CET,病变很有可能与反复顶球有关——尤其早期足球比赛的用球都是沉重坚硬的皮革球。

另一个案例是2012年因为CET去世的美国半职业球员格兰奇,但在这病例中,医生在尸检后也对主流意见提出了异议,认为反复顶球只是导致死亡的原因之一,并非唯一原因。

但无论如何,反复用头大力冲撞沉重坚硬的老式皮革球肯定会导致脑部创伤与失智症。早期长期使用长传冲吊的球队尤其可能出现这类病变: 在1966年世界杯获得冠军的英格兰队中,三名主力球员——马丁·彼得斯,诺比·斯泰尔斯与雷·威尔逊在晚年都罹患了老年痴呆症。

英足总也透露,他们将支持针对前球员脑部退化性病变的研究,也将推动国际足联介入此类研究。对于此类研究,国际足联是保守派。国际足联的前首席医疗官德沃拉克就曾表示,证实职业球员的脑部创伤与失智症有联系的临床证据不足。

最后,这几位英国研究者还是为广大足球爱好者给出了相对乐观的信息:在娱乐性足球比赛中,出现脑部损伤的机率极低。

在此类针对足球运动员的身体防范上,美国是先行者与激进派。在美国,由于一起小球员家长针对其孩子在头球争抢中出现脑震荡而提起的法律诉讼,11岁以下的儿童已经被明令禁止在训练中使用头球——毕竟11岁以下的儿童头部骨骼尚未发育完全,稍有不慎极易产生脑部损伤。

美国对足球与大脑损伤的研究

早在两年多前,美国普度大学人体损伤和再生技术研究实验室的一组科研人员,就曾经对两支高中生球队和一支高校球队进行持续一年的跟踪检查。试图找到足球比赛对大脑带来的长期损害的联系。

每场训练课和比赛,球员都必须在右耳戴上xPatch传感器以方便学者收集每一次头球的冲击力数据以及在大于20G的冲击力下大脑的角加速度数据。然而这还不是全部。他们还对每一次冲击所反馈的数据进行统计归纳,选出对头部冲击力最大的外力或行为。同时在赛季开赛前、赛季中和赛季末都对球员进行一次大脑核磁共振扫描以观察球员大脑的变化。

他们收集到的一系列的数据令人震惊。首先,头球回传和守门员的击球所需要的冲量远大于他们预期,甚至于出现了50G到100G这样的数据。类似的数据只会在橄榄球赛场上叠人肉山或者把对方球员扑倒时出线。另外,研究者说道:“100G的冲量在女子足球赛场上造成的效果和男子橄榄球是等效的,这让我们颇感意外。而且橄榄球员更多地是在特殊训练课和比赛中受到类似冲击,而足球运动员则几乎天天都是如此。”

他们在生物动力学期刊上发表的一些研究同时指出,在每一场比赛或训练课中,球员平均要承受4.59次20G以上的冲量,相比高中时要增加一倍。由于高校学生更倾向于用头球处理一些情况,所以在不断的冲击下,他们的大脑要承受大量的冲量。

虽然这些女足运动员们的核磁共振成像还在进行同行审查,其所揭示的事实已然意义重大。“我们观察了血细胞对这些冲击的应激性反应,你也可以看到,那些头球次数最多的球员,她们的脑血管已经有了一定的损坏。这些损坏虽然是可逆的,但需要较长的恢复时间。”

休息,才是最好的良药。而足球也不必如此危险。然而当你头球解围猛虎式射门或守门员开出的大脚时,你也要面对各种脑震荡的危险——虽然没有即发性的症状和征候,然而它实实在在地会造成损伤。

更厉害的冲撞还可能导致球员眼神迷离、头晕目眩、走路不稳(克拉默:我懂,我晕菜了大半年)等。“相比于那些只受过少数较重的撞击的大脑,那些持续受到稍轻撞击的大脑看上去反而更加糟糕。而且我不认为大多数人认识到了这一点。”

令人担忧的是,有很多高校足球运动员和职业橄榄球运动员一样饱受大脑病痛折磨。普渡大学的这项研究或许对业界敲响了警钟:看上去很轻的皮球,对大脑造成的损伤或许一点也不亚于铅球。

那我们该怎么做?

学者们认为最首要的任务就是进行更多的研究,当然了,他们是学者,目的是揭示规律。而从普通人与家长出发,首要的当然是保护自己和孩子们。比如,无论是职业球员还是儿童游戏的赛场上,都需要给予足够的危险性教育。

同时我们也要提高对此类伤害的关注度。而很大的一个问题是很多人不认为这样的碰撞会伤害到大脑,因此他们对此置之不理。

你可能将身体任何一个部位撞出淤青然后喊着好痛痛痛我要休息几天,然而大脑没有痛觉感受神经来给予类似的反馈,所以容易引发一系列问题。

当然,成年男性的颈椎更加强壮,可以吸收额外的冲量,但对于青少年尤其是发育期间的儿童,适当在体育云中做好防护与安全教育,并尽量避免头球与冲撞显然是非常必要的。

评论