文\陈思安

诗歌的特性是如此迷人:它仿如一座没有尽头的巨大迷宫,盘绕错节,引人入胜。

作为剧本和小说,尽管每个人读了之后都会对细节有一些不同体验,但大多数人对于整体剧情或氛围会有共同认知。然而作为诗歌来说,则对阅读的每个人来说都处于这个迷宫中一条迥异不同的线路中。

在过去几年以诗歌作为文本进行的舞台剧创作中,我在排练、工作坊、演出中与演员、主创、工作坊参与者及观众的交流中,得到了很多反馈,都涉及到这座迷宫中的无穷多解:几乎每个认真进入其中的人,都会对诗文和舞台呈现有很多独属于自己的想象。

以诗歌为文本进行剧场创作的兴奋之处在于,面对着同一文本衍生出的有可能的无穷多解。而它的困难之处与之相伴:在面对这无穷多解的时候,需要挑选其中一种,展示在舞台上。就好像每个读过文学原著再去观看影视作品/戏剧作品的观众几乎都会对视觉化了的文学呈现感到不满。阅读能够产生的想象空间,一旦精炼为某一种呈现,似乎多多少少都会让人感到“不对劲”。

戏剧与诗歌的关系以及诗歌作为文本进行戏剧创作是一个庞大的话题,这篇文章里,想先跟大家聊聊当代中国以现代诗为文本进行的舞台创作实践。

这一实践最早的尝试,始于导演牟森创作于1994年的作品《0档案》。《0档案》使用的文本是诗人于坚的同名长诗。诗歌《0 档案》创作于 1992 年,发表于 1994 年,长诗共有 306 行,分有七卷。于坚通过模拟档案的格式,描写一个人一生的成长,并有意识地避免主观情感介入 。牟森在舞台剧改编中,加入了演员的成长经历报告,包括童年的不幸与欢乐、与父母的关系、性的觉醒等。

正如于坚在诗中期待塑造的状态一样,演员们在舞台上重复着一些不夹杂感情的日常行动,吴文光讲述他自己和他父亲的故事,蒋樾作为工人切割和焊接钢筋,文慧不断开关录音机等等,并在结尾走向爆发性的毁灭,象征人对档案式压抑生活的反抗。到今日看来,牟森的实践仍然具有很强的启发性,他对于剧场中如何处理当代诗歌文本提供了一个属于他的视角。

2005年,李六乙导演的《口供》上演,该剧根据诗人徐伟长达两千余行的长诗《口供,或为我叹息》改编。导演挑选了部分诗作,讲述人在各种情况下近似忏悔的心理活动,并以一天中的十二个时辰对段落进行分割。李六乙邀请作曲家郭文景为该剧创作了近60分钟的打击乐,在剧中也加入了吉他弹唱的部分。

2006年,孟京辉导演的《镜花水月》首演,该剧根据诗人西川的诗作《镜花水月》和《近景·远景》改编,文本中也增加了一些剧情式的对白,应为参演演员创作,以呼应剧中的某些情节。

这部《镜花水月》应该说看不到太多西川的影子,满满的都是孟氏风格。油头粉面的演员,孟氏舞台剧的朗诵腔调,繁复冰冷质感的舞台布景,孟京辉自己也将这部戏的主旨定义为反映都市生活中的男女情感。

2010年起至2013年,诗人周瓒和导演曹克非合作创作了两部根据当代诗歌文本改编的诗歌剧场作品《企图破坏仪式的女人》和《乘坐过山车飞向未来》。相比起前面相对零散、偶发的当代诗歌文本在剧场中的实验,具有诗人、学者、剧场工作者多重身份的周瓒开始有目的、有针对性、有系统思考地推进当代新诗文本的剧场实践。

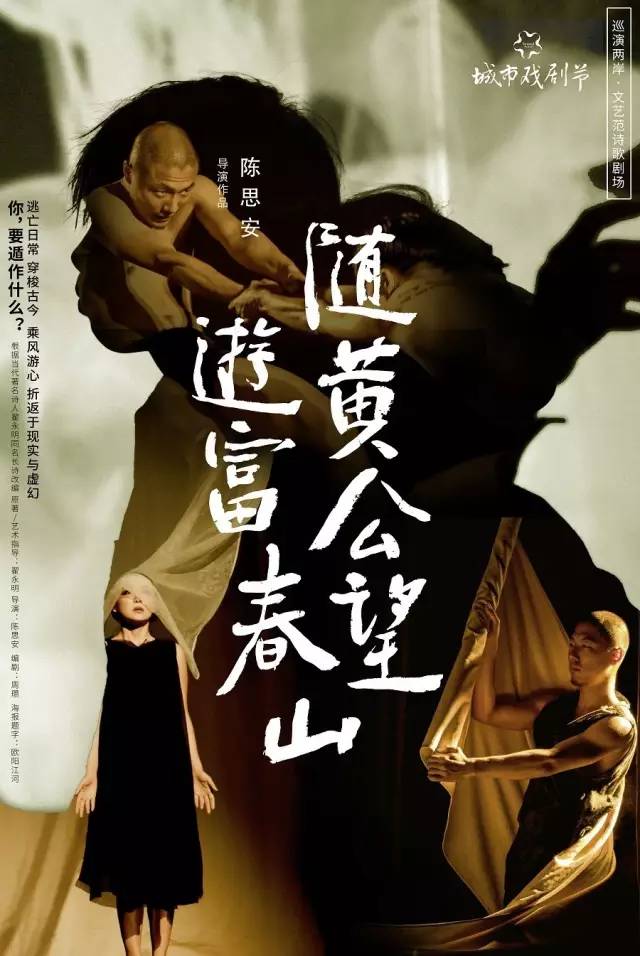

此后的2014年至2016年,周瓒又与我合作了两部诗歌剧场作品,根据翟永明同名长诗改编的《随黄公望游富春山》,以及根据加拿大著名诗人玛格丽特·阿特伍德诗作改编的《吃火》。

《企图破坏仪式的女人》和《乘坐过山车飞向未来》两部作品,分别挑选了当代十余首中国当代女性诗人的短诗代表作品,以此为文本进行戏剧呈现。而《随黄公望游富春山》和《吃火》则是使用了同一位诗人的长诗/组诗作品,并以编剧剧构方式对文本进行遴选、重组结构及补充,使之适应/符合剧场的呈现。

纵向对比来看,二十余年以来中国剧场人针对诗歌剧场作品的实践有诸多相似之处:

都大量使用了原创音乐、装置艺术、肢体及现代舞、多媒体设计、互动设计,以丰富呈现;

都使用了非常规的舞台调度编排方式(这也是由文本的特质决定的);

都在作品中含纳了创作彼时关注的核心议题。

当然,每部作品也都充分表现了其创作者的个人风格和创作思路,各有迥异。牟森的《0档案》着力表现在特定历史时期人们精神上的困境,对档案规划式压抑生活的麻木与抗拒,诗歌的文本载体则给予了他对此进行表现的语言出口。因此他对于诗歌文本的处理更加偏向抽离,以不夹杂感情的语言方式及舞台行动去靠近诉求核心。

孟京辉的《镜花水月》和李六乙的《口供》,虽然使用了诗歌的文本,但讲的还是导演想讲的故事(首先他们为文本预先设定了故事,无论繁简),舞台风格也是导演一贯的风格。诗歌作为文本,与其他文本并无他样,只是因文体关系稍微增加了理解难度。

周瓒和曹克非合作的《企图破坏仪式的女人》和《乘坐过山车飞向未来》两部作品,因选用了短诗作品,因此在舞台的呈现上仿如万花筒般,多元、变幻、破碎、拼接,同时提供了很多在戏剧空间内进行诗歌文本尝试的实验样本。此外,她们两人的创作也为诗歌剧场的实践增添了很重要的女性视角:所有诗作的作者以及诗作主题均与女性相关。

回到文章开头时提到的那座迷宫。诗歌剧场的创作以诗歌文本为主体展开,舞台的呈现不总是(甚至从来不是)围绕着某种特定的剧情而创作。在这一意识主导下的实践,文本视觉化表现手法的创新和实验显得十分重要。

诗歌这种文体的特殊性决定了,面对同样的文本,每个人阅读都会有不同的感受和体验,脑海中会浮现不同的想象。而身为创作者最大的困难与激情也在于,如何在多种表现的可能性中,找到那最契合作品整体气质又不陈腐饱含创造力的那种表现。

在一代代剧场创作者将文本与剧场空间的固化表现一再洗刷过后,在剧场中呈现不以特定剧情为核心的文本已经不再是一个问题,而当代诗歌文本的进入则带来了另外一种新的可能:文本的模式化范本已经被刷新了,那么文本语言本身再次被刷新呢,会发生些什么有趣的事情?

诗歌剧场创作中另外一个很有趣的因素,在于刺激剧场对所谓“跨界”进行重新认识。诗歌剧场作品中一个所共有的鲜明特点,既是无不与当代艺术(装置、绘画、行为艺术、多媒体等)紧密结合,且多与声音艺术(原创音乐、打击乐、实验音乐、噪音等)及肢体艺术相融合。

如果非要将这些实验界定为导演为了不让演员站在舞台上干朗诵,而无所不用其极地用尽十八班武艺使花活儿,未免过于表面而掩盖了诗歌剧场实践中非常重要的一个切入点。

诗歌的特殊性在于,其内在精神含量及所指要远大于文字形式本身:并不是所有断了行来写的字都叫诗。诗歌剧场的实践也如此,所选择的形式皆由其精神内核所指向所决定。

而诗歌的另外一个特殊性则是,具有极强的流动性,思维所及之处,一切皆可入诗。诗歌剧场的创作思维延承了这种流动性,所谓的“跨界”对应诗歌剧场的创作来说,是一个业已过时的词汇,留下的问题和探索进深仅在于,如何为作品的内核挑选最为恰当的表现形式。

由文学语言向舞台语言的转化,是诗歌剧场创作中的一个重要实验方向。毕竟,我们到剧场空间中来,不是换了个环境搞诗歌朗诵会的,不是在舞台上搞诗配舞的,也不是从文本里串编起个故事换个语感玩叙事的。

诗歌剧场的特质和难度在于,它既是戏剧的,也是文学的,单撇开哪一个因素作品都无法成立。仅达到舞台上的成熟圆浑而放弃对诗歌本身拆解变幻的探索,作品将变成与其他作品无二的一个“舞台剧作品”,而放弃对舞台语言的呈现仅去追求诗歌本身的展示,则将沦为诗人及文学爱好者自娱自乐的无趣产物。两者显然都不是我在诗歌剧场创作所期待的结果。

我想诗歌剧场创作中让我觉得有意思,也能带给我强刺激的,也是这双重标准和指摘。因为在这两者夹击的剧烈摩擦之中,能够创造出一些在那两个单独标准当中都无法产生的活力。

从开始创作诗歌剧场作品到现在,我从来没觉得自己已经在某个作品中找到了适合那个作品的“唯一正确解”。恰恰相反,每一轮重新排演,我都会推倒一些前一次编演的内容,去寻找/靠近更适合作品的舞台呈现。这让我感觉到,诗歌剧场生命力的其中一点体现,就在于它的不封闭,它具有生长性,在不断探索诗歌语言的舞台呈现中自我更新迭代,向着更深探索前进。

《随黄公游富春山》自2014年首演至今,已编排过三个较大改动的版本和数十次局部微调。我一直没有认为这部作品是接近完美的,也许恰好相反,我认为它存在很多的问题。毕竟在中国当代实验戏剧开创以来的三十多年里,围绕着当代新诗进行的戏剧实验屈指可数,且发展困难重重。

我们既缺乏纵向的历史积累,极少经验可供吸纳,也缺少同代横向的认真关注及相关理论建设。因此,我倾向于将这部作品,以及我未来可能创作的诗歌剧场作品,都视为是永远有待完善的作品,在一步步的实践中去推进它们的更新迭代。

这跟我对有关诗歌剧场本质的理解相关联。所有的自我否定和推翻重来都给我带来新鲜的想法及启发。因为围绕着诗歌剧场让我看到的是一种全新的,面向未来的,充满各种可能性的,对文学以及戏剧都具有刺激和启发的创作。

剧目名称|《随黄公望游富春山》

演出时间|2017.03.16-03.19

演出地点|中华世纪坛当代艺术馆

演出票价|50-299元

评论