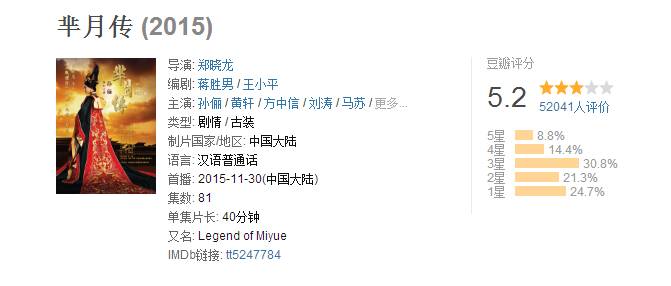

如果要问开年以来最火爆的电视剧是哪一款,《大秦帝国之崛起》也许会当仁不让,毕竟它在豆瓣上的评分高达8.9分!这让同类型、同题材、故事设定同在战国却只拿到5.2分的《芈月传》情何以堪?

一部历史正剧如此受观众追捧,它的“卖点”到底在哪儿?有媒体评论:“毕竟在如今古装剧变成穿越玛丽苏与武侠争斗的泛滥年代里,能看到古人们一本正经地为国家兴旺高谈阔论,简直是一件奢侈的事情。”

除了三观很正,《大秦帝国之崛起》还有一大特点便是力图比较精确地还原战国时代历史风貌,从建筑、服饰、兵器、饮食器、家具等各个角度都有细节上的呈现,在这方面,它不知甩了《芈月传》多少条街。

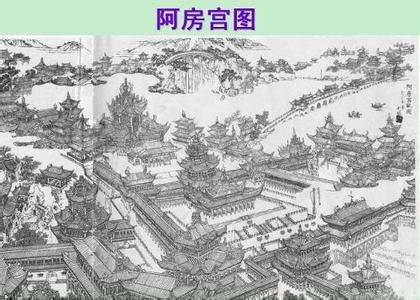

建筑:各抱地势,钩心斗角

“五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。”

——杜牧《阿房宫赋》

春秋战国时期,中国古建筑不仅集齐了土木砖石四大系统,而且还有了瓦片、油漆、涂料、颜料等辅助建材。

因此这一时期已告别夏商两朝夯土为墙、茅草铺顶的落后格局,加之战国时期铁器的兴起,以鲁班为首的能工巧匠集团的诞生,铁质的斧锯锥凿等加工工具层出不穷地被发明出来,榫卯技术也十分成熟,整个东周建筑物的结构日趋完整,造型日趋美观。

这个时候最具特色的建筑物,当属台榭建筑,也叫高台建筑。在《大秦帝国之崛起》中这样的建筑物十分常见:

建筑造型上的还原是一方面,对于建筑物色彩的把握同样也很重要。春秋战国风貌久远古朴,建筑物整体上突显出一种沉郁、低调、朴素的风格,饱和度内收。先看看《芈月传》做出来的效果:

整个画面太过鲜艳亮丽,如果不是房屋结构还算与当时的情况匹配,观众肯定会有一种穿越到明清的感觉!相比较下《大秦帝国之崛起》呈现出来的色彩是这样子的:

孰高孰低,简直一目了然。

在把握整体颜色格调的基础上,《大秦帝国之崛起》没有忘记对于细节的研究。虽说古朴素淡是春秋战国画面的主基调,但“彩色之施用于内外构材之表面为中国建筑传统之法。虽远在春秋之世,藻饰彩画已甚发达”。

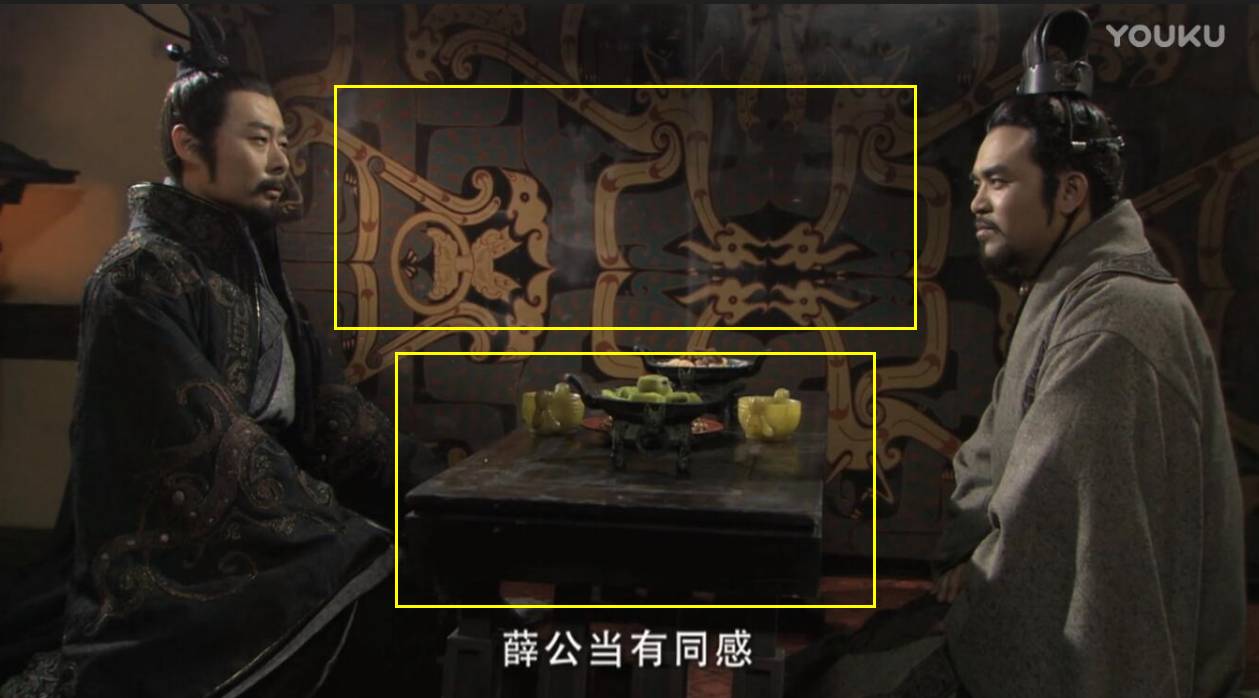

当时的建筑物及家具不缺彩色的装饰,所以你会看到这样的画面:

孟尝君背后,活灵活现的彩色装饰画赫然在目,十分符合当时人对于颜色调和搭配、绘画艺术风格的熟练掌握程度。

服饰:正色为贵,间色为卑

战国时期,阴阳家学说甚盛,各大战国的旗帜颜色与服饰主色都极有讲究,有据而定。根据邹衍“水德代周而行”的论断,以秦文公出猎获黑龙作为水德兴起的符瑞,认为秦国是水德,所以下令崇黑色,上至王上,下至官员服装一般以黑白配为主。

《大秦帝国之崛起》可以说基本还原了历史上记载的服饰装束:

而且尤其值得一提的是,从女性服饰更可见出该剧对于道具还原的重视。

根据《礼记·玉藻》的记载可知,周代以正色为贵,以正色相杂而生的间色为卑。其中,“青、赤、黄、白、黑”为正色。

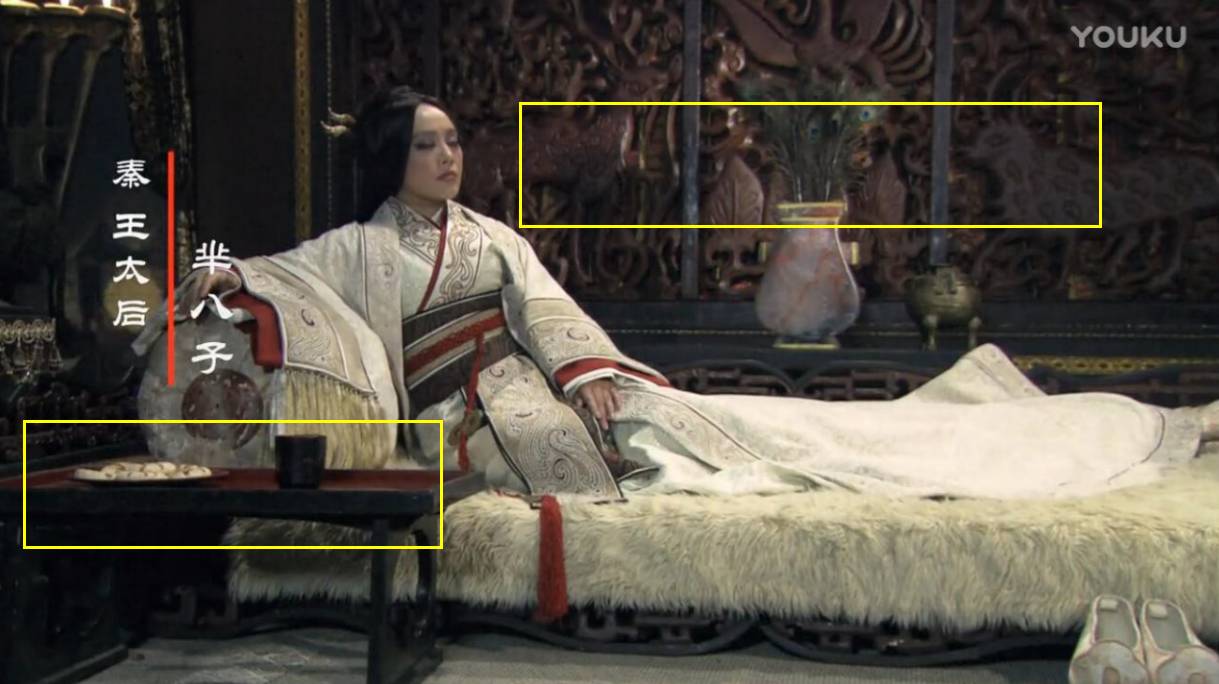

剧中我们发现,两位太后分别着赤、白两色服饰,象征着尊贵;而其后卑女的服饰则以间色为主色,表明了其作为奴婢的身份地位。

另外要强调一点,在当时的科技条件下,不是什么颜色都很丰富,有些颜色染料来源匮乏,染色困难,如红色,染料来源朱砂、茜草,非常昂贵,十分难得,一般人家根本穿不起!

然而,《芈月传》里不仅主仆都经常是一身大红色衣服,而且还红得十分艳丽耀眼,自带荧光,简直完全无视当时的礼节规章、技术条件啊。

横向比较是一个方面,其实从纵向看也一样!

仔细瞅瞅根据出土文物复原的战国女性装束,在主色调上是不是像极了《大秦帝国之崛起》中婢女的装束?

根据出土文物复原的“战国 龙凤虎纹直裾袍”

兵器:一心犹自逞戈矛

杀尽降兵热血流,一心犹自逞戈矛。

功成若解求身退,岂得将军死杜邮。

——汪遵《杜邮馆》

《大秦帝国之崛起》嬴稷与白起

唐代诗人汪遵的《杜邮馆》,是写秦代名将白起的一首诗,诗中写到了戈和矛这两样兵器。

春秋战国兵器数量众多,除了戈和矛,还有弓、弩、枪、刀、剑等等。

其中,当时社会上流行佩剑风气,不仅军士佩剑,而且贵族、官吏亦佩剑。所以,剧中秦宫王太后的卧室里会出现这样一把剑:

这把剑可不是随随便便找来的道具,对比战国时期出土的剑,一起来比较下相似度:

从形状上,两把剑几乎没有什么区别。

另外,战国时期士兵们常用的兵器,其中一种就是“戈”,它大致长这样:

而“戈”在《大秦帝国之崛起》中也是士兵的主要武器:

不难看出,剧中对于冷兵器的还原程度同样也很高!

饮食器:主要以青铜制

在《芈月传》播出之后,有细心的观众发现剧中惊现宋朝炒菜的铁锅、北宋的绿豆糕、唐朝的茶叶,还有后世才出现的塑料碗、胡萝卜、葱、圣女果……网友因此调侃:“娘娘,这些都是你是从清朝带过来的吧!”

其实春秋战国时代,饮食器主要用青铜制作,且兼有礼器之名。那么据已出土的春秋战国饮食器皿来看,春秋战国时期的饮食器或者说礼器到底长什么样子呢?

当时比较盛行的礼器:

南京博物院,立鸟壶

先前用于盛放黍、稷等谷物,后来用于盛放腌菜、肉酱、肉羹等调味品的青铜豆,造型类似高足盘,上部呈圆盘状,盘下有柄,柄下有圈足,大致样式如下:

蟠虺纹三鸟盖豆,春秋,藏于故宫博物院

主要用于盛放点心果品的盘子,一般是这个形状:

上海博物馆,春秋子仲姜盘

再看《大秦帝国之崛起》,剧中饮宴场合出现的饮食器具或者说礼器不管哪一样,都与出土物保持了较高的相似度。

黄框中的战国青铜豆

黄框中的礼器

黄框中的战国盘

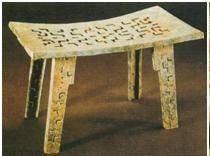

家具:髹漆工艺广泛应用

春秋战国时期,漆器开始大量生产。铁器工具的产生、髹漆工艺的广泛应用以及技术高超的名工巧匠的不断出现,使得家具在制作和使用要求上都达到空前的高度。

家具的品种主要有:俎、案、几、床、舆、禁、座屏、箱和架。

春秋 铜俎

河南春秋墓出土铜俎

春秋 铜禁

河南淅川下寺出土铜禁

战国 漆案

湖北随州擂鼓墩战国曾侯乙墓出土彩绘漆案

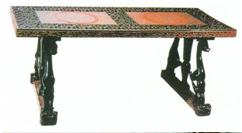

战国 铜案

河北平山战国墓出土四龙四凤铜案

案:是春秋战国时的新兴家具,尤其漆案非常流行。

战国 彩绘漆几

河南信阳长台关战国墓出土嵌玉彩绘漆几

战国 座屏

湖北望山战国墓出土漆座屏

战国 漆箱

湖北随州擂鼓墩战国曾侯乙墓出土漆箱

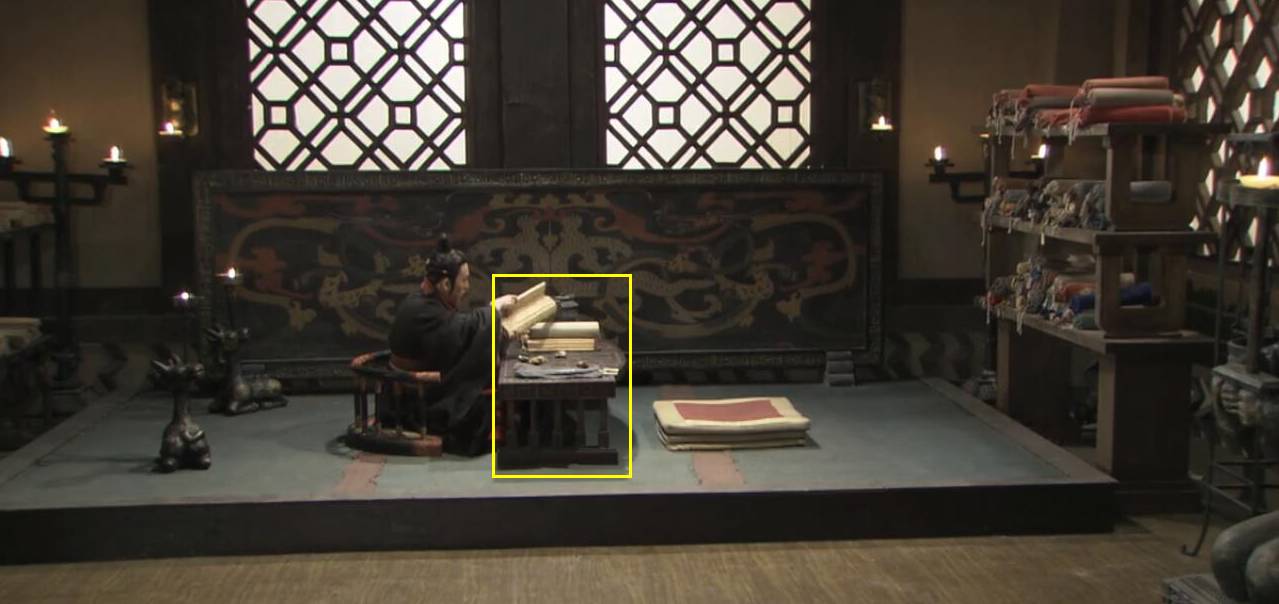

《大秦帝国之崛起》中出现最多的家具当属漆案了,从历史上看本也如此,因为战国时期髹漆工艺日益发达,漆木家具已逐渐成为当时最主流的家具。

黄框中的漆案

黄框中的漆案

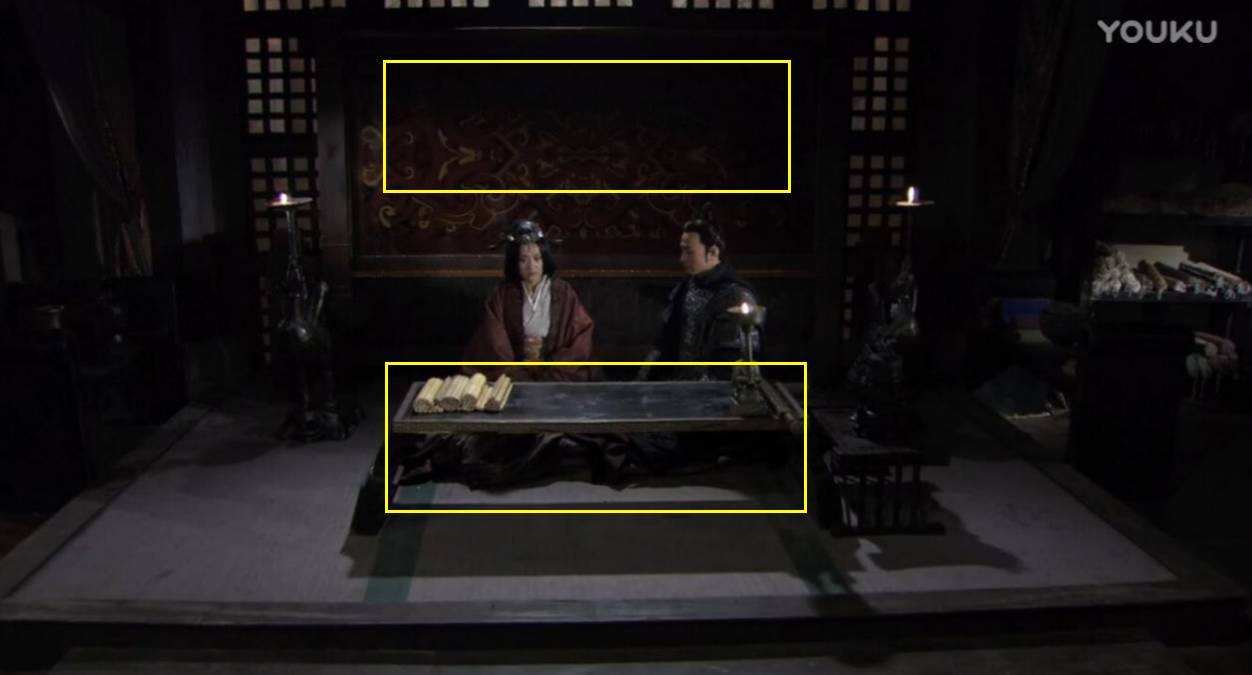

除了漆案,剧中的座屏几乎也是“复刻”战国时期座屏的样式:

黄框位置的座屏、漆案

座屏即带有底座而不能折叠的屏风,古代常用作室内主要座位后的屏障,或在较大空间建筑室内置于入口处,起遮挡视线的作用。

战国时期,座屏屏框内常以透雕的手法,雕刻各类动物或花纹,色彩以丰富见长,形象生动,组合别致,是典型的装饰用屏。

《大秦帝国之崛起》里面,类似座屏随处可见,而且还不重样:

黄框位置的座屏、漆案

黄框位置的座屏、漆案

当然,剧中不仅仅只出现了漆案和座屏,如果细心一点,在不显眼的地方甚至还能发现漆几的身影:

黄框中的漆几摆放在不显眼的位置

看似随意,实则凸显出道具的严谨

春秋战国时期百家争鸣,思想空前繁荣,呈现出多元化态势,因此在整体调性风貌之外,不同国家也会采用特有元素来表现自身性格特征、礼制法度。

传统文化是我国悠久历史的一部分,其重要性不言而喻。另外,如今观众的品位也越来越高,这就要求历史剧在拍摄过程中,要特别注意特定的历史文化内涵,否则就容易让人贻笑大方。几年前的《芈月传》狂遭吐槽、如今《大秦帝国之崛起》广受追捧,同一题材,截然不同的命运,难道不是活生生的例子?

评论