1

前阵子,我去CCTV-2做节目嘉宾,聊起了富士康。

富士康已经发展了43年,表面上看它是代工生产制造商,而实际上富士康可以说是产业升级转型的缩影,能给做企业的带来很多启发。

比如它是怎么从一个只有200人的小小代工厂,发展成拥有120万名员工超级大企业的?背后到底有什么值得我们学习的呢?

还有,我们经常在讨论制造业转型升级,现在的富士康已经不仅仅是一家代工厂,而是一家典型的高科技企业。

1月份它和摩拜单车合作研发物联网,同时它也在进军人工智能、大数据、工业互联网等领域。那么,它的技术能力真的有这么强吗?

别着急,今天啊,我就给大家扒一扒富士康一些鲜为人知的事情。

▲郭台铭丨富士康投资摩拜单车

2

富士康的前身是“台湾鸿海”,创立于1974年。

据我所知,深圳很多吃瓜群众都看不起富士康,而为华为自豪。因为在他们看来,富士康很Low,而华为是一个高新科技企业。

但实际上,2016年世界500强中,富士康排名第25,而华为排在100开外。

在一开始,富士康的确挺low,做的是用于电器的树胶模具,后来台湾的个人电脑兴起,富士康开始制造电脑连接器,接了戴尔、康柏的订单,从此快速崛起。虽然还是在做制造业,在做代工,但是产品已经发生了变化。

可以说富士康赶上了好的发展机遇,当然,最关键是它顺应了趋势,如果它不转型电子元配件业务,而依旧做树胶模具,那肯定没有今天的辉煌。

所以,就算是做代加工,企业也要选中一个新兴行业,这也是很简单的道理。

在单仁资讯的策略班上,我也一直在强调企业转型互联网,不仅仅是工具平台的选择,根本上是企业的目标用户,以及新兴市场的分析和选择,这才是作为老板需要时时思考和决策的。

当然,富士康能发展壮大,还有其他原因。正如郭台铭自己说的:富士康帝国要维持下去,必须有三个武器,一是供应链,一是专利,还有一个是他的梦想,工业银行。

工业银行因为还没实现,我们暂且不讲。先来讲讲供应链和专利技术两大块。

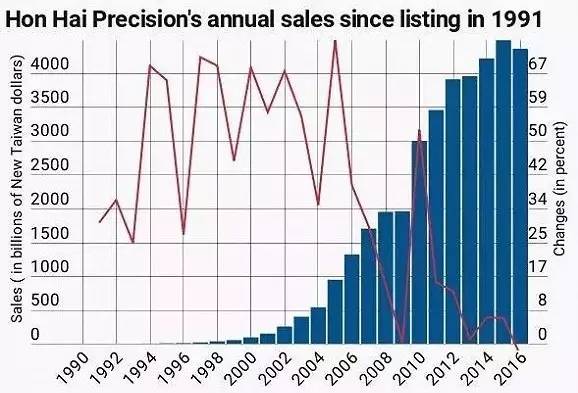

▲图表来自Nikkei Asian Review丨富士康(鸿海)历年业绩

3

在供应链上,不得不服郭台铭的布局能力。

我们都知道,代加工行业是一个对成本控制要求很高的行业,主要成本有材料、租金和人力3部分。

在材料成本这方面,富士康的主业是来料加工,所以成本控制主要在物流运输上。

与大部分制造型企业不同的是,富士康很早就自建物流了,包括中央物流、关务、物流标准等等。在这方面,富士康至少领先联想、华硕等企业10年。

而这样的物流体系给富士康带来什么好处呢?它的产品在生产当天,工厂竟然没有原料存货,这也是很多人梦寐以求的“零库存”。

4

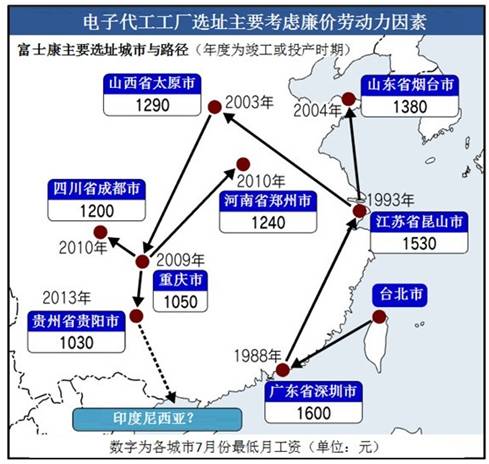

在租金和人力成本两方面,富士康跟很多制造型企业一样也是“惹不起我就逃出去”,主动沿着产业转移的路线而迁徙:

一开始它是从台湾到了大陆的深圳,再后来往内地走,这几年,又向国外转移了,包括越南、印尼、巴西等地方。

不过富士康绝对不是简单地把生产基地从A迁到B,而是每个地方的发展重点不一样,这就是产业布局。

比如郑州富士康主要生产苹果手机,武汉生产台式计算机,烟台生产游戏机……而原先的大本营深圳现在做什么呢?主要是专注高技术的工业机器人,以及精密机械的研发、运营和服务。

各位看明白了吗?富士康的战线今天拉得很长,它在不同地方分工接力,看哪个地方更适合哪个业务,然后进行仔细的布局、规模化的经营,最大限度地控制成本。

▲图来源每日经新闻

5

讲完了供应链,我再来简单讲讲专利技术。

其实富士康拥有的技术研发能力、创新能力超出了很多人的想象。给大家说一组数据吧:

截至2014年,富士康的专利申请数量超过了12万项,其中有超过6万项通过了,这个数量在中国是可以排进前三的,对,仅次于华为。

在这里很多人又有个误区——觉得有专利就能建立壁垒、让企业高枕无忧。

别逗了,在工业方面的专利可是有年限了,实用新型专利和外观的有效期是10年,发明专利则是20年。

而现在技术快速迭代,别说20年了,就算是5年,一个不留神,专利就会变成渣。所以无论是华为还是富士康,都在不断地加大研发投入,只有不断创新,才能生存下去。

6

我平时接触到很多企业的老板,很多都在唉声叹气说现在生意不好做,甚至有些制造型企业说要逃离珠三角。

有时我会说一句话:如果只会逃,那总会一天会无路可逃。比起逃避,不如忍痛转型和升级。就像富士康,从产品、从自己的业务、到行业的选择再到产业的布局。

而当我说完这句话后,还是有企业老板摇头叹息说——哪那么容易转型升级啊。

的确,很多时候,转型比创业还难!我总结了下,中低端的制造型企业通常有3大问题:

一是缺技术,总认为自己没资本、没人才,离所谓的创新很遥远;

二是虽有一定的技术,但缺品牌,最终还是只能在代工的道路上越陷越深;

三是缺乏消费通道,也就是没有合适的品牌加经销商和终端销售网络。

评论