西方艺术自19世纪以来愈益重视形式问题,在20世纪进入抽象表现阶段,艺术形态大为拓展,传统艺术的边界被超越。从艺术自身、艺术内部来定义艺术已不再可能,而必须着眼于常态与非常态的比较,以错构、错置和错序来把握艺术与非艺术的界限。艺术的非常态特性,与生活的常态特性保持着距离,正是这样的限制,让艺术拥有拓展与创新的可能。西方现代艺术形态的拓展和越界,深刻影响了中国现代艺术,而在认同创新观念的同时,中国艺术需要立足于自身文化立场的“限制”,才能实现更大的拓展和开放。

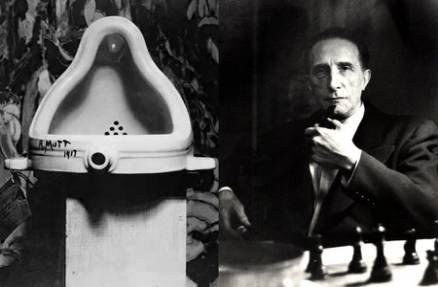

马塞尔·杜尚 泉 1917年

艺术的边界和拓展

当杜尚1917年将一个小便池搬进美术馆的时候,给沉浸于古典趣味的公众所造成的困惑和愤怒可想而知。人们没有料到,当时被视为笑谈的行为,后来竟会成为“艺术”,甚至成为决定艺术未来走向的重要转折点。但从西方艺术内部逻辑的发展看,这似乎又是一种必然。

到19世纪,西方主流艺术的兴趣已逐步由题材转向了形式。从古典主义的造型、素描,到浪漫主义的趣味、色彩,尽管其关注点不同,但对形式的重视是共同的。印象主义对色彩的关注使艺术的形式问题更加突出,通过后印象主义(Post-Impressionism)和新印象主义(Neo-Impressionism )的凡 高、高更、修拉 (Georges Seurat, 1859—1891 )等人的实践,形式问题最终独立出来,促进了艺术形态的发展和丰富。从20世纪初的野兽主义、立体主义、未来主义开始,形式几乎成为艺术家唯一关心的对象,大大推进了西方艺术家在艺术形态上的探索,西方艺术最终完全进入抽象表现阶段。在这个过程中,立体派对拼贴材料的使用具有转折的意义,在幻觉真实被消解之后,不仅直接起到了现实的提示作用,更重要的是将物品(现成品)的概念引入了艺术品之中。这就为艺术打开了一个广阔的天地,为艺术向多形态扩展奠定了基础,同时也模糊了艺术非艺术、艺术与生活之间的界限。杜尚的行为就是这种情境的自然产物,他敏感地意识到艺术变革时代的到来,以极端的行为彻底颠覆了以往的艺术和艺术观念,使后人认识到艺术的形态是多样的,不仅指外在视觉呈现方式,还包括了形式、材料、手段或媒介。尤其在现代艺术中,材料、媒介已经扩张为艺术形态的主要方面,以致装置、行为、录像等艺术完全打破了传统艺术的观念,超越了传统艺术的边界,使艺术走向一个新的界域。

现代艺术形态的拓展与“越界”,很大程度上是在西方现代艺术尚新意识的支配和驱动下进行的。如果说凡 高与当时的现实生活格格不入的艺术创作和行为,完全来自一种对待艺术的虔诚态度的话,那么,自杜尚之后,艺术就明显地成为一种策略或观念。 其来源包括两个部分:一方面,现代(前卫)艺术家崇尚怪异行为,某种程度上夸张地继承了历史上著名艺术家的怪癖;另一方面,艺术的非常态性质及其具有的人类自我超越的功能,又为现代(前卫)艺术提供了不断“创新”的理由。随着20世纪以来的图像泛滥和视觉危机,现代(前卫)艺术便不自觉地进入一个以“创新”为唯一宗旨的进程,甚至出现各种极端行为与现象,同时也使日常生活与艺术的边界日趋模糊。

现代艺术的这一“越界”给人们带来新的困感和忧虑,提出了新的问题:什么是艺术?什么是现代艺术?我们如何看待现代艺术?人类的艺术将向何处去?如果说在现代艺术产生之前我们还知道什么是艺术的话,那么自现代艺术产生之后,我们对艺术反而越来越“无知”。尤其自杜尚把现成品搬进展览会之后,似乎只要艺术家用他的“上帝之手”加以指认,任何东西就都可以成为艺术。当我们观看西方1980年代之后的现代(前卫)艺术展时,看到的不再是我们所熟悉的“艺术”——油画、版画、雕塑等,充斥我们眼帘的可能是各种动物、人造物、自然物以及生活用品等实物,人们不禁诧异:这就是艺术吗?艺术与生活还有界限吗?照此下去,人类还需要艺术家吗?正是在这些问题上的迷惘和危机意识使西方在1980年代就发出了“艺术死亡”的惊呼!人们看到,由于现代艺术的边界的无限扩大,艺术与生活似乎已融为一体,以往人们对艺术的界定已失去效力,甚而最终使西方理论界普遍放弃了对艺术的定义。

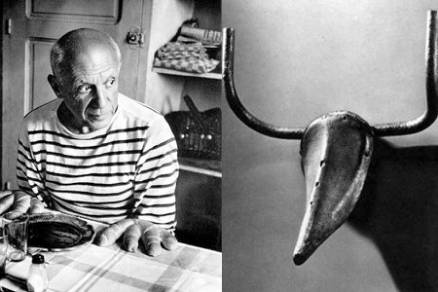

毕加索 牛头 1943年

艺术与非艺术

要认识艺术并分清艺术与生活之间的界限,仅仅如以往的理论家那样以艺术来证明艺术,或从艺术内部来寻找,都是不够的,还必须站在外部,从生活形态的比较中来把握艺术与非艺术、艺术与生活的界限。

人总是生活在一定的时间和空间之中,生活也以一定的形态在特定的时间和空间中表现出来,与人形成特定的结构,包括人的自身存在形态和人化的自然的存在形态。对人的生活形态可以有多种划分,但最基本的是常态和非常态两大类。在日常生活中,人们通过经验的积累而形成惯例,这种惯例不用推理,仅靠经验和直觉就能立刻作出什么是常态生活、什么是非常态生活的判断,这就是图式的心理期待的指涉功能。但人的经验又是发展的,会通过图式的修正(试错)产生非常态的图式,并逐步将之接纳、转化为常态。如此往复,人类的经验得到不断充实、丰富和丰满。

人类的艺术经验同样如此。日常生活是常态的存在,具有人的理智和经验所认同的合理性,即合目的性或合功利性,自身形成了合目的性的逻辑之网。而艺术作品虽然与常态生活具有某种形态上的相同之处,但却是冲破了生活的逻辑之网的存在,因而成为一种非常态的构成。就艺术作品本身而言,它是通过修正(试错)而使非常态被逐步接受为常态经验;就其与生活的关系而言,它是以自己的无功利性区别于生活的合目的性的逻辑之网,形成荒谬和不协调,从而给人以惊奇和困感,与现实生活形成非逻辑关系。

艺术品的这种非逻辑结构表现为三种主要形态:一是作为独立对象的存在物具有内在结构上的非逻辑性,可称之为“错构”;二是作为独立存在物的对象与周围环境具有外部结构上的非逻辑性, 可以称为“错置”;三是由主体、客体以及情景环境组成的事件出现历时性的非逻辑演示,可以称为“错序”。这三种非逻辑形态常常是交织在一起的,也可以统称为“错构”,即错误的时空结构。

由此我们可以把它引申为三种性质:一是结构上的错构——艺术与现实的非对应关系,表现为:1.形式上的符号化;2.材料上的异质化;3.空间上的自我结构化。二是空间上的错置——异质空间的契合,表现为:1.对象的隔离——形式凸显;2.环境的延伸——空间扩展。三是时间上的错序——时间的非逻辑化,表现为:1.空间的自由组合;2.形式的主观处理;3.材料的特定选择。

那么,一切非常态形式的存在都是艺术吗?如果回答是,那么下一个问题可能就是:当我们把一块石头从自然界搬入室内之后,它作为一种非常态的存在是否就是艺术品呢?所以,艺术作品除了必须具有上述非常态的形式之外,还必须具有非常态(非实用、非功利)的意图,正是后者赋予某种“物”以艺术的形式,这种意图即是观念的表达。例如野兽派作品,被作者有意赋予了意义,而它的意义与日常生活的逻辑之网没有任何直接的联系,是非功利、非实用性的。这种非常态的意图才是艺术成立的必要条件,在此意图下,一切材料都被人工化了。然而是否可以说一切具有非常态形式和非常态意图的存在,如那块石头,都是艺术呢?显然不是。因为这里强调的不是常态的意图,而是非功利和非实用的意图,这种意图是对实用的生活的否定,把事物的意义从原有的逻辑结构中孤离出来,阻断其与常态形式、常态意义的逻辑关系,成为与常态生活迥然有别的孤立系统。

艺术作为一种非常态的存在,其必要条件是:形式的错构+意义的孤离。这种意义的孤离越独特,它对生活的背离就越远,所引发的震惊就越大。然而艺术的本质并不在于产生“震惊”,而在于“人类自我超越的愿望”以及“超越的需要”。无论现实给人以怎样的痛苦和磨难,人总是要活着。为了活得更好,人在面临选择和焦虑时会寻找超越的途径和可能。这超越的愿望就是艺术存在的理由。一旦旧的超越在时间中成为惯例,新的超越欲求也就同时产生了。于是,人们再次期盼着新的创造。因此可以说,艺术就是以人类超越为目的的“形式的错构+意义的孤离”的非常态存在。

约瑟夫·博伊斯 7000棵橡树 1982年

限制与拓展

常态和非常态是相对而言的。这里所谓常态,特指日常生活中被特定的功利实用目的所引导、制约、影响的主体部分,它被组织在一个指向实利目的的逻辑之网中,并由此获得意义。非常态则突出了艺术品从日常生活的形式和意义中孤离出来,阻断其与常态形式和意义的逻辑联系,成为与常态生活迥然有别的孤立系统的倾向。

在生活中,人们习以为常的为常态,悖离这种日常经验的为非常态。同理,人们习以为常的艺术形式为常态,而悖离这种日常经验的艺术形式为非常态。这是一根不断发展变易而始终不断的链条。但无论生活怎样发展变易,无论艺术形式如何变化,常态与非常态或艺术与生活的区分却永远存在。常态的事物在常态现实中显示出它的意义,而非常态也只有相对于常态才具有意义。从西方艺术的历史发展中可以看出这一点。

艺术的出现是相对于生活的常态而言的,但从艺术开始独立,到追求虚幻的真实,到追求形式语言的纯化,再到现代艺术开辟了极为广阔的艺术空间,艺术的形式和人们对艺术的认识不断扩展。在这漫长的过程中,艺术中的一切几乎都变了,唯有艺术与生活的界限没有变,艺术的非常态特性没有变。这表明,无论当代艺术怎样模糊了艺术与生活的界限,无论今天的艺术与以往的如何不同,艺术始终保持着其与生活的距离而没有等同于生活,艺术也正是在这样的“限制”中不断拓展开来,不断保持自己的创造力。如果没有这样的限制或与生活的界限,艺术不仅不可能有新的拓展,甚至艺术本身的存在也是不可能的。

西方现代艺术形态的拓展和“越界”,对中国艺术也产生了深刻的影响。尤其是20世纪80年代以来,随着西方现代艺术的大量涌入,在艺术形态上,西方的各种艺术形式在中国都有不同程度的表现,大大丰富和改造了中国的艺术;在艺术观念上,对中国艺术产生了广泛的冲击,最重要的就是对“创新”的认同。

这种现状与改革并放以来中国的社会现实紧密联系在一起。随着中国日益融人世界和1990年代以来科技的发展、知识量的递增、信息传播的加快,人们对新事物的兴趣和敏感度也在增长,艺术在这种社会情境中加速了翻新的步伐。必须看到,多种形态的交融使得中国艺术得以在短时间内迅速“现代化”,并实现了中国美术的现代转型,而这个转型不仅是中国文化现代转型的重要组成部分,同样也是世界文化现代转型的一部分。在这个广阔的视野中,中国艺术具有了世界意义。

我们同时更应该看到,中国当代艺术形态的扩张或对西方“创新”观念的认同,也带来了繁荣背后的危机,既表现为不断“创新”后的视觉疲劳,也表现为经济和文化全球化后的迷失。前一方面,反映为由于常态生活中变化频率的加快而带来了人类审美阈值的衰减,它直接关系到我们对整个人类文明史的认识,以及我们对一直信奉的“进步”、“进化”、“创新”等价值观的态度和看法。后—方面,则反映为由于信奉“进步”、“进化”、“创新”等价值观而形成了一种不自觉的虚妄的“全球价值观”,它直接关系到人类文明的未来,以及对待传统文化的态度和看法。

从20世纪中国艺术的发展及其未来策略来看,文化立场问题是—个民族如何立世的根本问题。人的最基本的要求之一就是肯定自我,以完成自我价值的实现,一个民族同样如此。一旦民族性被世界性所淹没,自我也就失去了历史的根。只有在自身文化立场的“限制”中,才有可能真正实现更大的拓展和开放。

节选自潘公凯主撰《中国现代美术之路》

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯(http://news.vsochina.com)

评论