说到旗袍,首先想到的便是戴望舒的那首诗《雨巷》。撑着油纸伞,走在青石板路上,温柔似水的江南女子,身材婀娜,杨柳扶风。那一身流畅的曲线和浓郁东方神韵,散发出了深厚的人文底蕴,体现了中国女性的含蓄婉约。

身穿旗袍的女子,最是那一低头凝眉之美,旗袍被认为是最能展现东方女性美态的服装。旗袍百年,承载了太多的历史和记忆。

1

你的骨子里是古典还是浪漫?

旗袍盛行于三四十年代。几乎在同一时期,中国文坛上出现了京派和海派之争,海派一词最先出现在当时北京一些进步作家口中,京派是相对海派而言的。这种争锋相对,百花齐放,从笔墨延伸到针线,自北向南,赋予了旗袍不一样的性格和风姿。

京城历来是帝王之都, 是权力的象征,京派文化因而矜持凝重。而上海自鸦片战争后,成为东方最大的工商业城市,吸收了大量的外来文化,显得标新立异而灵活多样。开新潮风气之先的海派旗袍在时代更迭中朝着更精致更妩媚的方向发展。

晚清时期,有人将旗装改良,进行收腰设计,吸收了汉族服装的立领,左右两面开叉,就诞生了京派旗袍。海派旗袍最大的特点就在于对传统样式与西式服装的兼收并蓄,当时不仅把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外,更采用洋装中的翻领、“V”形领、荷叶领,袖型则有荷叶袖、开衩袖等。

京派和海派实际上是各有千秋的。京派如大家闺秀,海派如摩登女郎;京派是古典,海派就是浪漫。但随着历史变迁,具有现代特点的海派逐渐成为主流。

2

光影斑驳中的旗袍印象

在电影电视中,旗袍的韵致犹如女人的气质和剧本的味道一样,成为角色和故事灵魂深处的表达。或古典、或雅致、或妖娆、或艳丽,宛如一幅中国画,静默不语却能讲述出剧本的九曲回肠。

《胭脂扣》

《叶问》

《道士下山》

《金陵十三钗》

《北平往事》

《麻雀》

《伪装者》

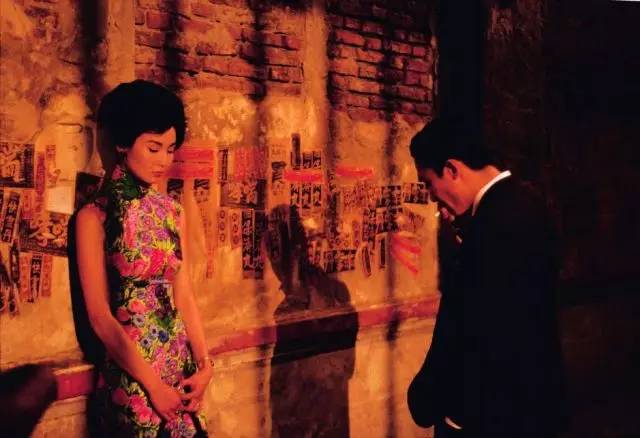

《花样年华》中苏丽珍穿着绝不重复的旗袍,摆弄着姿势,在烟圈氤氲的氛围中与周慕云深情款款、欲说还休,两人站在一起就是一帧浑然天成的民国老照片。

张曼玉在片中共有26套旗袍,或冷香端凝,或满怀心事,或风情万种,内心被一层又一层不同的锦绣外壳密密实实地包住,猜不透也看不穿。据说张曼玉穿上由当时最好的裁缝手工缝制的旗袍的那刻,忽的愣了神儿,恍惚以为在梦里。

如果说《花样年华》里的旗袍反映了王家卫颓废浪漫的格调,那么李安在《色戒》中并不是故意玩气氛,而是用27件旗袍重塑了一株妖冶带刺的海上花。

从学生到间谍,汤唯扮演的王佳芝有着上世纪30年代上海画报的美,让人看得叹为观止。旗袍两边开衩升高,腰身紧绷,女性的曲线美显露无遗,更有一股挑逗的意味。为了色诱易先生,自然要穿紧身性感的款式,尤其是她带易先生做西装时,让裁缝改小的那身旗袍,更是精致玲珑,勒得她不敢喘气。

《风声》中的李冰冰和周迅的双姝争艳给恐怖的谍战电影增添了恰到好处的妩媚色彩。顾晓梦这个角色很复杂,时而暧昧时而活泼,时刻有危机感,于是用略为花哨的造型,暗示她的“不稳定状态”。而作为上司的李宁玉是美国宾夕法尼亚大学的高才生,一位密码天才,自有一种宁为玉碎,不为瓦全的高傲特质,服装造型更显沉稳大气。

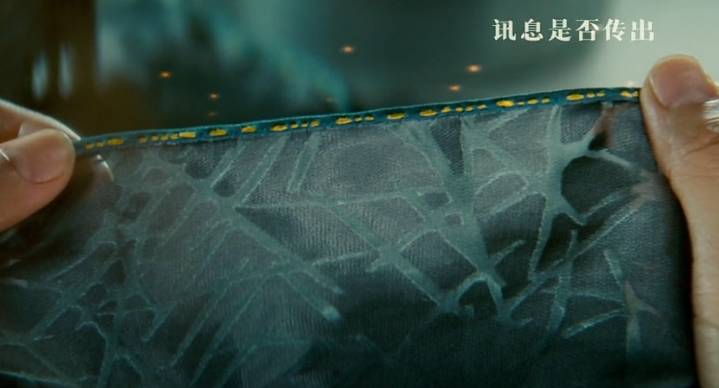

旗袍在《风声》里面不仅诠释了两人不同的性格,还对故事情节起到关键的推动作用。两人被软禁,顾晓梦为李宁玉缝补旗袍,说到:“这还是我第一次做女红。”反映了她富家小姐的出身。

李宁玉被用刑的片段堪称是整部影片的高潮所在。这段戏份本来有十三分钟,李冰冰未用替身全裸出演,但最终影片成片只保留了四分钟。“我在现场可谓是完全崩溃,黄晓明的手刚一碰到我旗袍的扣子,我的眼泪就哗哗下来了,全身是鸡皮疙瘩。到最后实在憋不住了,撕心裂肺地一叫,那是最本能的反应。”李冰冰是这样评价当时的状态。

到了最后,旗袍传递了顾晓梦的内心独白,李宁玉解读旗袍上的密码,交代了整个故事的来龙去脉。

《花样年华》的慵懒浪漫,《色戒》的爱恨交缠,《风声》的波谲云诡,一个个流金岁月的故事在华美的旗袍中展开。

评论