新疆这个地方

对它的印象大抵停留于此

「水果甜」、「羊肉串」、「切糕」

「地方美」、「坐车要做很久」、「人还挺漂亮的」

也许这辈子对它的了解

仅停留在教科书和网络上

也有可能来过这片领土

爱上了这里淳朴的民风

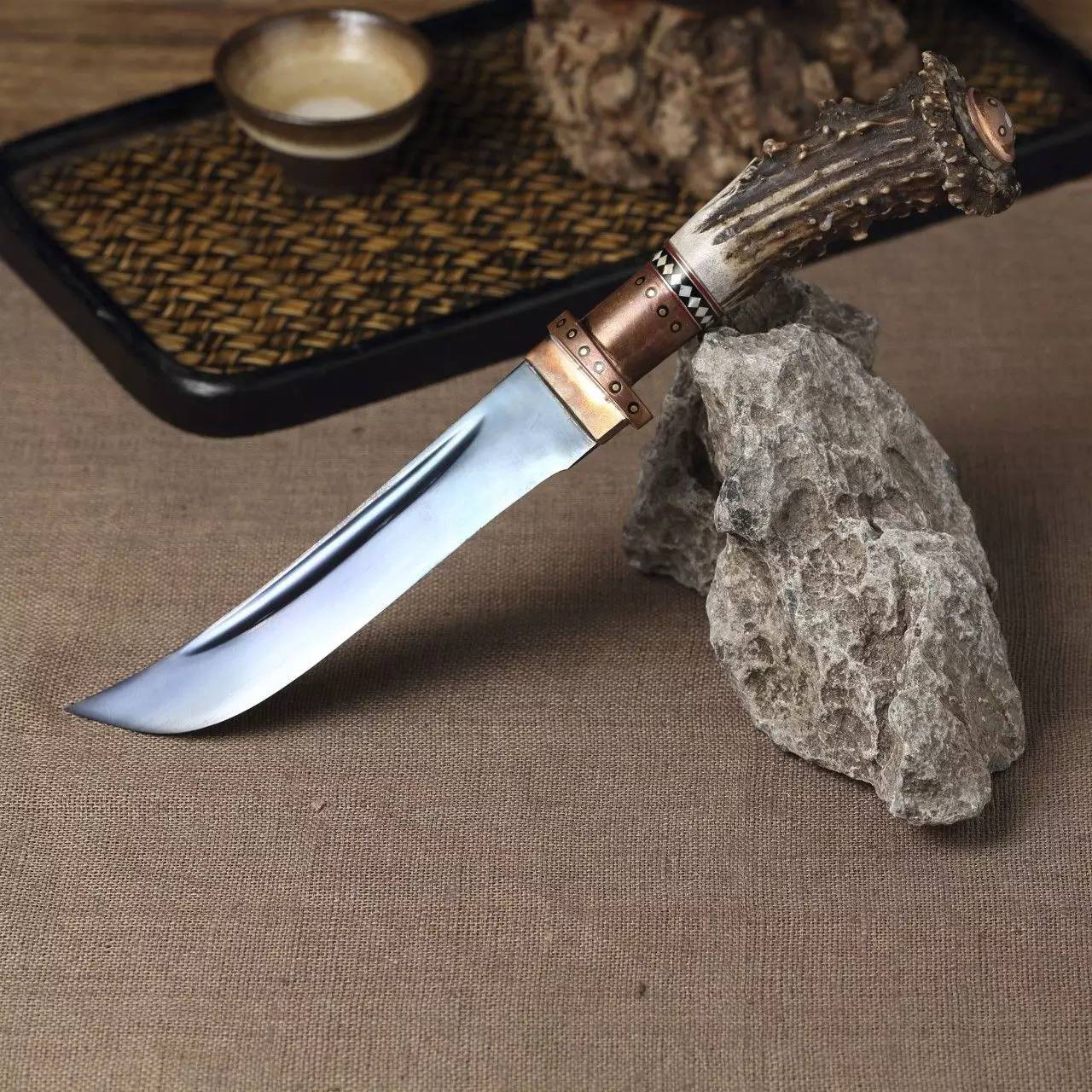

南疆:英吉沙小刀

英吉沙,一座南疆小城

系维吾尔语,意为「新城」

地处塔里木盆地西缘,昆仑山北麓

是古丝绸之路的驿站

作为著名的「中国小刀之乡」

每个维吾尔男性

都为拥有一把英吉沙小刀而骄傲

刀柄是一座山

刀身就是山撑着的苍穹

英吉沙小刀是力的化身

沙海、戈壁,是刀的铁砧

16世纪末

在英吉沙县南郊的一个村里

铁匠--买买提·库拉洪制作的木柄小刀

美观、锋利

既能佩戴于身上作为装饰物

又能宰羊切瓜吃囊锋利无比

受到极力追捧

农家纷纷盘炉仿制

英吉沙的小刀

刀身弧度很大

刀尾还有一弯倒钩

呈流线型的小刀,有着飞扬的美感

造型各异的小刀

最小的仅两寸左右

最长的可达半米以上

在阳光下,不动声色地发出光芒

一把英吉沙小刀

沉淀了400多年的历史

作为随身携带的吉祥物

本应发展得更好才是理所当然的

但,事实并非如此...

英吉沙创始人所采用的工艺为「坩埚钢」百炼钢

此工艺并没有传承下来

大炼钢铁时代,所有能找到的小刀都被送进了钢厂

破四旧运动时,几乎所有的手艺人都不敢制作小刀

再加上80年代市场经济的影响,个体户纷纷转行谋生

英吉沙小刀的制作技艺

以家传为主

使得每一个大师傅所造的小刀各有千秋

赋予其一层神秘的面纱

同时世代传承的技法也有不可逆性

一旦出现断层

隔代人学艺的道路变得异常险阻

现如今能找到「毛铁」铸造的英吉沙小刀

算是少数的珍藏品,价格不菲

市面上售卖的小刀

大多为组装的小刀

刀身是从工厂里统一加工好的不锈钢材质刀身

运到英吉沙后

再由当地刀匠手工安装上富有维吾尔特色的刀把

物美价廉

无疑对手工艺人造成很大的市场冲击

2009年乌鲁木齐发生7·5事件之后

新疆的旅游业也受到一定的影响

南疆地区游客接待量更是大幅下降

鼎盛时期

一天能卖100把小刀

往事如过眼烟云

如果每天都有人下单买刀就好了

一把小刀,一个民族的秉性

英吉沙小刀、伊犁沙木萨克折刀

焉耆陈正套刀、莎车买买提折刀

并列为新疆的四大名刀

最受欢迎的英吉沙小刀

以「用家」「爱家」「富家」闻名

能歌善舞骑马打猎会耍刀

作为一个地道的游牧民族

佩戴好刀,彰显男子气概的标志

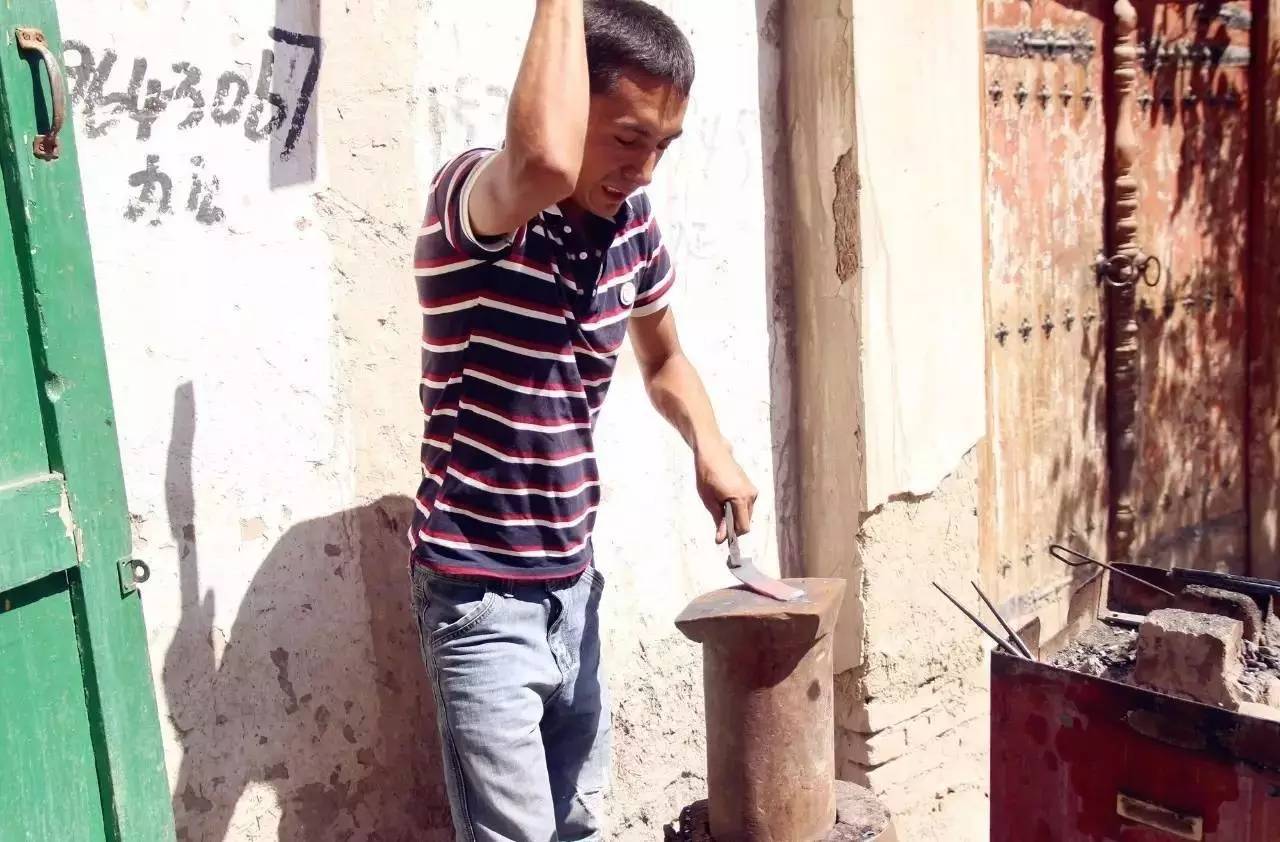

一把纯手工锻造的小刀

费时费力,工序繁杂,加工时间长

七八个小时的捶打

一个炉架、一台磨砂机、几把铁锤

成了手艺人的全部

在真正的匠人眼中

比起机器,双手才是造刀的灵魂

一块未经加工的轴承钢钢板

演变成一把精美、锋利的小刀

期间经历过成千上万次的捶打

叮叮当当的脆脆声音

是手艺人与钢板之间的绵绵情话

煅烧、锻打、淬火、刻花到最后的装柄

它是维吾尔族「尚武」精神的寄托

也是南疆手工艺的标杆

5岁女儿帮忙扶住刀身,手艺人在铁锤和钉子在刀身上雕刻花纹,

一朵花的图案经过数百次钉打后终于成形。

敲的时候需全神贯注

敲错一次

这把刀就毁了

英吉沙小刀是力的化身

沙海、戈壁,是刀的铁砧

盐碱、冰凌,是淬火的水源

黄风和土雨是十八磅的锤

锻打出英吉沙小刀的钢毅和灵魂

铸造小刀的手艺人也有等级之分

最初级的称为「刀匠」

水平中等以上的手艺人是「师傅」

最厉害的,尊称「大师傅」

每一个手艺人都有编号

一般刀匠铸造的小刀

只能在刀把上刻上编号

而大师傅亲手锻造的小刀

除了刻上编号外,还要刻上自己的名字

这是行规

也是对手艺人的最高奖赏

刀,向来与防身、护身相关

是正义的化身

它被这个时代赋予的价值一直在转变

甚至与「危险」直接挂钩

游客很难将英吉沙小刀带回内地

飞机托运、坐火车、高铁携带,或者是走快递寄包裹

这些都被禁止了

英吉沙小刀的锋芒

正在市场大潮中慢慢暗淡

拾方(ID:shifangwh)

这里是拾方,我们关注传统手工艺,希望能为它们注入一股新鲜的血液。

评论