界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“要是我们发现了什么,就把你锁到洞里。”

1990年,一个炎热的夏日早晨,巴勒斯坦哲学教授萨里·努赛贝还没到办公室。一群士兵闯入了他的通讯社办公室,找到了所有的文件和电脑硬盘,他们下令将金属门关上、焊死。再过了几个月,又一批士兵敲响了努赛贝的门,递出一张纸片,上面签了国防部部长摩西·阿伦斯的名。在没有控告也没有庭审的情况下,努赛贝将被监禁六个月。

彼时,正是第一次巴勒斯坦大起义(Intifada)爆发期间,努赛贝被以色列政府认为对国家安全构成威胁,成为了监控目标之一。

类似的经历在努赛贝76年的人生里并不少见。他是耶路撒冷和平运动的领导者,然而,和平,对巴以双方来说,都不是一个受欢迎的观点。他曾被以色列人抓入监狱,要求他滚出耶路撒冷,又因为坚持同以色列方沟通,被巴勒斯坦人怒斥为“叛徒”。

努赛贝出身于耶路撒冷最古老的阿拉伯家族之一,父辈都是耶路撒冷重要的政治家。他生于1948年第一次中东战争刚发生时,这场战争使得耶路撒冷分成了两部分:东耶路撒冷在约旦的控制下,西耶路撒冷则由以色列掌控。那时,东耶路撒冷仍然是相对和平多元的环境,穆斯林、犹太人和基督徒共同生活在这座城市。在努赛贝的童年时期,穆斯林举办庆典活动,犹太教徒也会一起来庆祝。

他一生中深度参与了多个巴以冲突的关键政治事件。历史上,巴勒斯坦人曾两次对以色列人发起大规模反抗,他是第一次大起义的重要参与者——20世纪80年代末,四名犹太人开着卡车,冲进巴勒斯坦难民营撞死难民,巴勒斯坦人拾起石头砸向以色列士兵,继而发动了罢工、示威、游行等非暴力抗争。努赛贝在其中帮助许多逃亡者募款,为被捕者寻找律师辩护。阿拉法特在世时,他还做过巴勒斯坦解放组织的高级顾问,在1993年巴以和平里程碑事件《奥斯陆协议》签订时参与过商议。他也是耶路撒冷唯一的阿拉伯大学圣城大学的校长。再后来,巴以局势恶化,以色列建起隔离墙、哈马斯当政,《奥斯陆协议》幻为泡影。努赛贝的一生,在某种程度上也是巴勒斯坦历史的缩影。

近一年来,巴以冲突愈演愈烈,炮火逐渐向黎巴嫩蔓延。根据界面新闻的报道,过去一年在以色列20多万次空袭和炮击之下,加沙满目疮痍,留下了4000万吨废墟。以军在加沙地带的军事行动已导致42126名巴勒斯坦人死亡,以色列本身也付出了沉重代价。

以往讨论巴以冲突的作品,要么由以色列人所写,要么由英美学者撰写,目前大众最为熟悉的巴勒斯坦人声音是爱德华·萨义德,但萨义德是一个大半生都在美国的美国人。努赛贝把自己的经历写成了《故国曾在》一书,这是简体中文世界第一本由巴勒斯坦籍的巴勒斯坦人所写的关于巴以冲突的作品。

《故国曾在》的英文名是Once Upon a Country,“曾经有一个国家”,这句话可以是美好童话的开头语,也可以是和平时代的结束语。努赛贝仍然记得,耶路撒冷曾是多种文化共存的祥和之地,穆斯林与基督徒比邻而居,穆斯林庆典上也能看到犹太教徒;他偷偷想,基督教的女孩长得真好看——那是一个和平世界,故国曾如此存在过。

[巴勒斯坦] 萨里·努赛贝 著

何雨珈 译

理想国·当代世界出版社 2024-07

01 以色列事实上鼓励哈马斯式的恐怖袭击

界面文化:巴以之间在近一个月又激起新一轮炮火,你现在情况如何?能向我们描述一下现在耶路撒冷的情况吗?

萨里·努赛贝:目前我还活着(笑)。在过去一年里,耶路撒冷没有像全国其他地区那样遭受同样的苦难,我们没有火箭炮的袭击,但对于巴勒斯坦人来说,耶路撒冷是一个压力非常大的地方,就像高压锅,气氛越来越紧张。

我现在正在用阿拉伯语写一本书,基本上是表达:在过去的五十年里,巴勒斯坦人一直生活在很大的心理压力下,人们总是在谈论房屋摧毁、兄弟失踪或监禁,我们无法公开、坦率、诚实、积极地相互交流,这是我们需要解决的问题。对于抵抗来说,今天在耶路撒冷很难找到过去曾有过的集体抵抗,因为这里的巴勒斯坦人没有适当的领导,抵抗是支离破碎的。

界面文化:《故国曾在》大约在2007年完成,今年这本书首次被译介到中国,15年后回看这本书你的感觉如何?

萨里·努赛贝:我不后悔写这本书。如果我没记错的话,在书的结尾,我对未来有悲观的看法,我谈到了那堵隔离墙——政府决定将以色列与约旦河西岸的巴勒斯坦完全“脱离接触”而竖起的高墙。在我所在的圣城大学,这面墙会横穿过学校的球场。我在校园里四处走动,心想这不是我们应该前进的方式。

当时为了缓解紧张形势,我们每天让足球队员穿好运动服,在球场上训练。第一次这样做时,站在边上的士兵都精神紧绷,手指放在扳机上;后来他们逐渐变成某一队的支持者,非常热情地参与到助威呐喊的队伍中,剑拔弩张的局面不见了,足球队踢了一场又一场。拯救足球场是我们的重要成就,但最后还是没能阻挡以色列无情地修建高墙。

我仍然坚信以色列人和巴勒斯坦人之间需要和平,但特别是在这一年里,我感到相当沮丧,因为事情已经发展到这个地步了。

界面文化:作为一位始终坚持和平立场的人,你认为当前和平进程中最大的障碍是什么?

萨里·努赛贝:一个问题是双方是否彼此信任。我可以坦白告诉你,完全不信任对方。以色列事实上鼓励哈马斯式的恐怖袭击,因为这有助于激发民族主义情绪。只有不断向各自的民众灌输对方是“魔鬼”的形象,才有可能继续推动彻底消灭对方的目标。

最强大的武器一直是羞辱。羞辱不仅激起了巴勒斯坦人对自治的渴望,同时也摧毁了人的自尊,给极端主义提供了温床。我记得1996年一起自杀式袭击发生后,几乎所有人都谴责那次袭击,因为人们仍然对和平进程怀抱希望。但随着时间的推移,这样的袭击成了常态,甚至连一点反对的声浪都很难听到了。

界面文化:社会中有许多破坏信任的方式,有些甚至是由上至下精心策划的。你做过一些事情来建立两方的信任,你相信信任是有可能通过自下而上来搭建的吗?

萨里·努赛贝:真正持久的和平一定是人民与人民之间达成的,而非政府。让我告诉你一个故事,阿米·艾亚隆(Ami Ayalon)曾是以色列情报机构辛贝特(Shin Bet)的负责人,也是以色列海军的指挥官。他曾带着一个大文件来见我,希望我作为阿拉伯方面的签字人,后来我们在2002年共同发起了“人民之声”(Ayalon-Nusseibeh)倡议。这是一份以色列-巴勒斯坦和平提案,它不是通过官方领导层提出的。

接下来的几个月里,我们一起行动,他在以色列一方,我在巴勒斯坦一方,四处游说并获得了将近一百万人的支持,这在以往从未有过。如果你不断受到警告,告诉你不要信任对面的人,要让人们一起行动自然很难。但只要有人愿意彼此信任并推动这个过程,那其余的人也会跟随,信任既可以自上而下,也可以自下而上地建立。

02 冲突的核心不是什么邪恶企图,而是无知

界面文化:在书中,你反复提到人类面临的一个可怕悲剧,就是过度沉迷于自身的苦难,尤其是在面对敌人时,我们失去了理解他们生活的能力。你是从什么时候开始思考对面的以色列是什么样子的?是什么契机促使你展开这样的思考?

萨里·努赛贝:可以说,我是在民族主义的氛围中长大的。我的父亲从事政治工作,我的母亲、叔叔以及我的朋友们都是政治人物,所有这些都让我觉得以色列是如此可怕,仿佛它的威胁无处不在。

我们的房子位于约旦和以色列的边界上,我常常站在自家花园望向以色列。1967年六日战争爆发,这场战争主要是在以色列与阿拉伯国家之间进行的,以色列在短时间内获得了包括西岸、东耶路撒冷、加沙地带、戈兰高地等领土,阿拉伯世界再次失败了。那时我心里冒出的第一个问题是:为什么我们宣称如此强大,却仍然输掉了战争?花园对面的力量究竟是什么,让我们如此失败?后来我跨过花园的边界,走向以色列一侧。这对我来说至关重要,因为我想更靠近另一侧,去理解它。

事实上,在1967年之前,有一位名为Sabri Jiryis(萨布里·朱里斯)的巴勒斯坦作家写了一本关于基布兹的书。在我的认知中,基布兹是斯巴达式的斗争场所,有着我想象里可怕的以色列士兵,但当我真正去了基布兹,发现一切都不是那样的。“农场人”是人道主义者和社会主义者的典范,但至少在1967年之前,我们几乎不存在于这些优秀之人的脑海,他们以为阿拉伯人在二十年前就被清除了。这是因为“看不见就想不到”,冲突的核心不是什么邪恶企图,而是无知。他们的人道主义从来没有面对过我们。

界面文化:《奥斯陆协议》被认为是巴以和平进程中的一个里程碑式事件,你虽没有直接参与该协议的谈判,但你是其公开支持者之一。知名的巴勒斯坦学者爱德华·萨义德长期以来以知识分子和活动家的身份关注巴以冲突,但他并不支持这份协议。你如何看待他的观点?

萨里·努赛贝:我在美国读书时,萨义德是哥伦比亚大学的教授,我经常去听他的讲座,他是一个重要的学术偶像,他在《东方学》中探讨过西方如何通过知识体系和政治力量来支配“东方”,认为这种霸权也体现在西方对巴勒斯坦问题的态度上。他在BBC上发表的“对权力说真话”的理念是极具影响力的。

他对《奥斯陆协议》持反对态度,我并不认同他的看法。从那时起我们的关系并不融洽,他认为我是阿拉法特的人、是投降主义者,而我觉得他是一个理想主义者。他认为《奥斯陆协议》并没有真正改善巴勒斯坦人民的生活条件,没有触及难民返回、耶路撒冷地位的问题。尽管协议并不完美,但你必须照顾人们的实际需求,你在国外时可以抱有美好的想象,但我在圣城大学教书时,每隔一两周就有学生突然消失,一两年后才从监狱回来,或者在没有罪名和审判的情况下直接消失。

签订协议时,以色列外交部部长佩雷斯交给阿拉法特一封信,承诺说耶路撒冷的巴勒斯坦机构在过渡时期不会遭遇任何麻烦。和平协议不是一场派对,你可能无法实现所有的目标,但至少可以阻止局势的恶化。所以,我听到《奥斯陆协议》达成时非常高兴,因为这意味着能够和平谈判了。

界面文化:《奥斯陆协议》到现在已经30年了,很多人觉得这个协议是失败的,长期以来你的和平立场被巴勒斯坦人认为是叛徒,也受到以色列人指责。你为何一直坚持这个立场?

萨里·努赛贝:很多年前,我关于难民回归权的观点掀起很多讨论。难民回归权指的是难民和后代有权返回原居住地。对于巴勒斯坦难民而言,这意味着在1948年阿以战争和1967年六日战争后,他们在被迫离开故土的情况下能够返回自己的家乡和土地。当时我说巴勒斯坦难民只能返回巴勒斯坦国,而非进入所有地区,这一观点引起了很多难民的愤怒。这些人的家在半个世纪前被炸毁,而他们现在还拿着家里的钥匙。

有一天,他们打电话给我说:“萨里,我们想讨论你这些可怕的言论。”他们希望我参观伯利恒附近的难民营德黑舍赫(Deheisheh),难民营指责我是叛徒的传单满天飞,我让他们丧失了夺回家园和土地的权利。我思索了很久——如果不去,我晚上一定睡不着;但如果去了,可能会面临枪击。

实际上许多巴解领导人在私底下也在讨论类似的事情,但他们认为放弃难民回归权是一个战术问题,以色列人会对数百万阿拉伯人越过绿线十分害怕,这个问题因此可以成为我们的王牌。来谈判的以色列人已经知道我们将放弃大批难民返回原境,唯一不知情的是我们的难民,这些人有权知道我们的立场。

最终我还是去了,我走进那些活动人士的房间。经过两个多小时的讨论,许多人走到我面前说:“虽然我们完全不同意,但我们尊重你表达你所相信的。”那天晚上,我睡得很好。相信我,诚实是最好的选择。

03 理想的教育应该在培养专业技能的同时塑造负责任的公民

界面文化:书的结尾是2006年左右,那时候你在担任圣城大学的校长。这所大学是耶路撒冷唯一由巴勒斯坦阿拉伯人创办的高校,在此之前你主要参与的是耶路撒冷的政治事务,是什么让你决定到学校做一个校长呢?

萨里·努赛贝:我当时考虑了所有因素:不堪的巴勒斯坦政府,学校的学生,以色列的扩张。最后得出的结论是:比起在巴勒斯坦政府内部打一场针对官僚主义的仗,我不如去拯救一个行将就木的学术机构。

圣城大学在很多方面是一个微缩的巴勒斯坦社会,这所大学贫穷,管理粗放,宗教狂热,许多学生支持哈马斯。如果能由现代高效的行政管理机构在圣城大学力挽狂澜,那么到了国家层面也能改善巴勒斯坦的大众民生。

界面文化:你认为教育在战乱时能发挥多大作用?巴勒斯坦的年轻人面对政治事件是什么样的?

萨里·努赛贝:一个社会需要两种教育。首先是技术教育,但我坚信教育的另一面同样重要,那就是如何将他人视为与自己平等的个体,这是我们教育中最缺乏的部分。理想的教育应该在培养专业技能的同时塑造负责任的公民。这个过程不会轻松,光是组织大学里那些头脑发热的激进人士,我就已经忙得不可开交了。

圣城大学的学生中,有相当一部分人支持伊斯兰抵抗运动(哈马斯),最早是90%,几年后变成了50%。有一次学校里发生了冲突,法塔赫成员组织了一场民族舞会,参与者中有女性。支持哈马斯的学生认为男女共舞违反了伊斯兰教义,他们张贴海报辱骂这些女性是妓女,后来这两个派别打了起来。我立刻警惕起来,派系之间起争执,什么事情都可能发生,枪击、砸建筑,而且校园暴力会引来以色列士兵,他们的出现又会让学生朝他们扔石头,士兵可能会开枪反击……这些连锁反应我完全可以想象。我最不愿意看到的,是当局会以此为理由关闭大学。

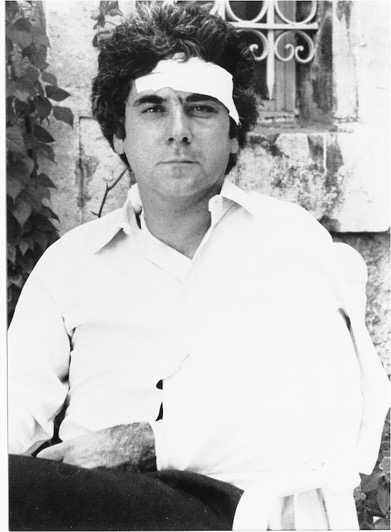

(来源于《故国曾在》,出版社供图)

后来我把所有人叫到办公室,在十个多小时里,我不得不听他们毫无意义的对骂,没有任何一方愿意道歉或让步。我说你们要么互相道歉,要么停学。到了第二天早晨,双方仍然不肯道歉,我决定让所有支持哈马斯的学生停学,为女性辩护的法塔赫学生负责人受到警告,我后来雇了这位学生负责人和我一起工作。

学生的困难都是小事,另一个困难是学校的法律地位问题。以色列一直拒绝承认圣城大学,因为大学是文化的象征,他们不希望在耶路撒冷出现由巴勒斯坦人创立的文化机构。因此直到现在,这所学校仍然无法授予学位。以色列想吸引巴勒斯坦学生到以色列大学读书,而不是在我们这里学习。

界面文化:你在书中常常提及自己读阿摩司·奥兹的书,你和他认识之后才发现和他住所相邻,奥兹是一位犹太作家,你在阅读他的作品时是什么感受?

萨里·努赛贝:奥兹小时候的住处离我长大的地方很近,大概就三十米。第一次阿以战争之后,戒备森严的“无人区”形成了,我们分别住在无人区的两头。

我在了解以色列的过程中,开始阅读以色列的小说作家,奥兹是其中之一。我读了他的短篇故事集,他写道自己与巴勒斯坦人对话,读到这些后我决定联系他。

1947年,犹太人和阿拉伯人爆发冲突,对我来说,他描述了冲突另一边的平行世界。奥兹小时候常常坐在父母公寓的地板上,想象保卫犹太人的军事战略。那时他绝对不会想过,拯救自己生命的犹太复国主义运动对于我和母亲来说是一场灾难,事实上,他的世界几乎没有任何阿拉伯人,也没有任何我小时候世界的踪迹。他的世界是俄罗斯和东欧文学,还有尼采、马克思,而我的世界是“尊贵禁地”(Haramal-Sharif)——穆罕默德骑着“闪电”在这里降临凡间。尽管我们的距离只有三十米。

这让我不得不回想自己的成长经历,我父母对于奥兹的世界又知道多少呢?他们知道纳粹集中营吗?对另一方的生活缺乏想象和共情,不正是巴以冲突的核心吗?

奥兹在许多方面都让我非常敬佩,尤其是他对巴勒斯坦人的尊重,这一点在以色列作家中并不多见。有一次我们一起去西班牙,我们俩都获得了一个奖项,在咖啡馆里我对他说:“我不想问政治问题,我想问作为小说家,你是怎么写小说的?”他说:“你看那张桌子有两个人在交谈,你观察他们的衣服和交谈方式,想象一下他们从哪来的,真正去感受他们,然后用你的想象力让他们丰富起来。”

评论