神话故事

话说唐三藏西天取经路阻火焰山,遇一长者道:“敢问公公,贵处遇秋,何返炎热?”老者道:“敝地唤做火焰山,无春无秋,四季皆热。”三藏道:“火焰山却在那边?可阻西去之路?”老者道:“西方却去不得。那山离此有六十里远,正是西方必由之路,却有八百里火焰,四周围寸草不生。若过得山,就是铜脑盖,铁身躯,也要化成汁哩。”三藏闻言,大惊失色,不敢再问……

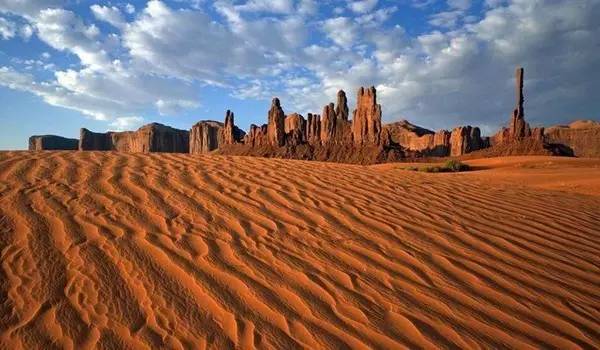

真实的火焰山

火焰山,屹立在吐鲁番盆地北部,绵延100多公里,宽10公里,海拔500多米。《山海经》中将其称之为“炎火之山”,维吾尔语叫“克孜尔塔克”,意为红山,隋唐时期曾叫它为“赤石山”。火焰山山体沟壑林立,曲折雄浑,寸草不生。

虽然高温难耐,但正是由于火焰山居中阻挡了由戈壁砾石带下渗的地下水,使潜水位抬高,在山体北缘形成一个潜水溢出带,有多处泉水出露,滋润了鄯善、连木沁、苏巴什等数块绿洲,从而也造就了这一带的生命。

坎儿井

《汉书·西域传》记载:宣帝时汉遣破羌将军辛武贤将兵万五千人至敦煌,遣使者按行表,穿卑鞮侯井以西,欲通渠转谷。积居庐仓以讨之 ,三国人孟康注解 卑鞮侯井 说: 大井六,通渠也,下流涌出,在白龙堆东土山下。

坎儿井在荒漠地区一特殊灌溉系统,普遍于中国新疆吐鲁番地区。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。吐鲁番的坎儿井总数达1100多条,全长约5000公里。

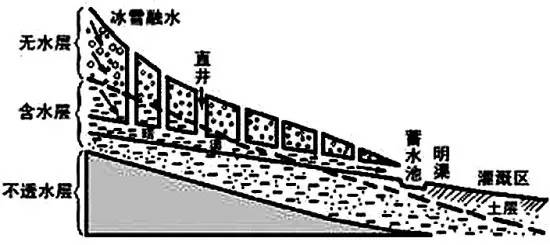

坎儿井原理

坎儿井是一种结构巧妙的特殊灌溉系统,由竖井、暗渠、明渠和涝坝四部分组成。构造原理是:在高山雪水潜流处,寻其水源,在一定间隔打一深浅不等的竖井,然后再依地势高下在井底修通暗渠,沟通各井,引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接,把地下水引至地面灌溉桑田。

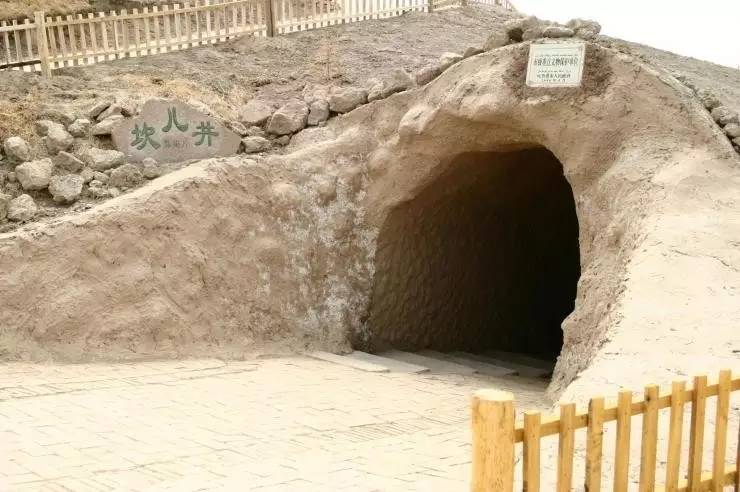

竖井

竖井是开挖或清理坎儿井暗渠时运送地下泥沙或淤泥的通道,也是送气通风口。井深因地势和地下水位高低不同而有深有浅,一般是越靠近源头竖井就越深,最深的竖井可达90米以上。竖井与竖井之间的距离,随坎儿井的长度而有所不同,一般每隔20—70米就有一口竖井。一条坎儿井,竖井少则10多个,多则上百个。井口一般呈长方形或圆形,长1米,宽0.7米。

乘车临近吐鲁番时,在那茫茫戈壁滩上,就可以看见顺着高坡而下的一堆一堆的圆土包,形如小火山锥,坐落有序地伸向绿洲,这些就是坎儿井的竖井口。

暗渠

暗渠,又称地下渠道,是坎儿井的主体。暗渠的作用是把地下含水层中的水会聚到它的身上来,一般是按一定的坡度由低往高处挖,这样,水就可以自动地流出地表来。暗渠一般高1.7米,宽1.2米,短的100—200米,最长的长达25公里,暗渠全部是在地下挖掘,因此掏捞工程十分艰巨。

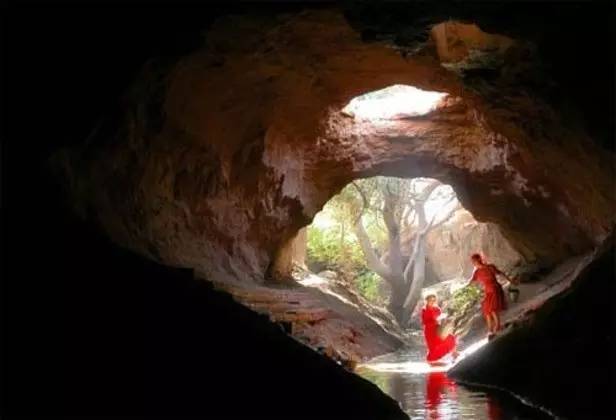

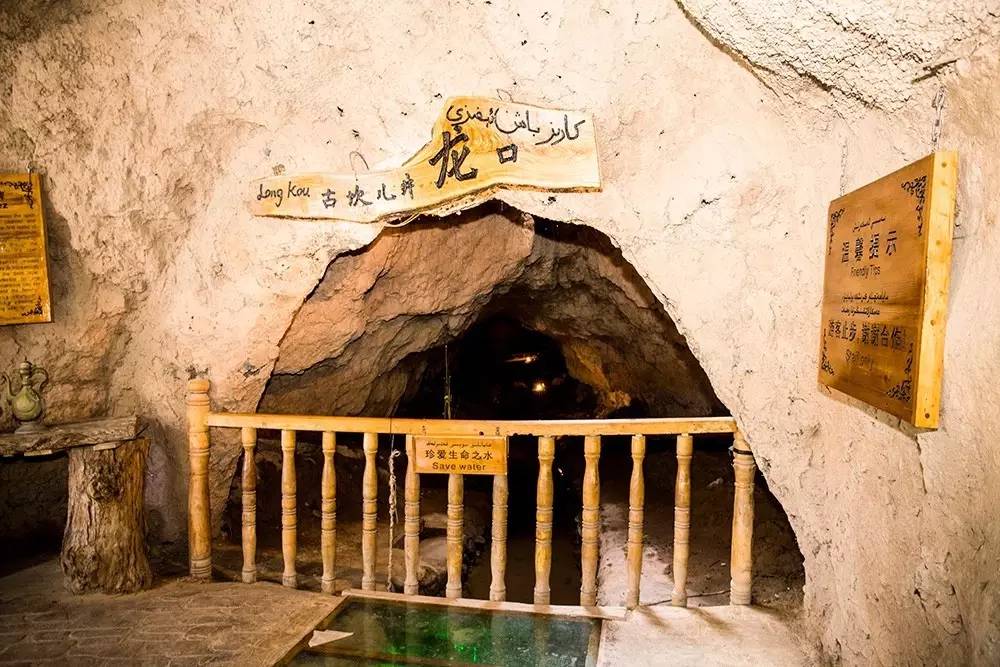

龙口

龙口是坎儿井明渠、暗渠与竖井口的交界处,也是天山雪水经过地层渗透,通过暗渠流向明渠的第一个出水口。

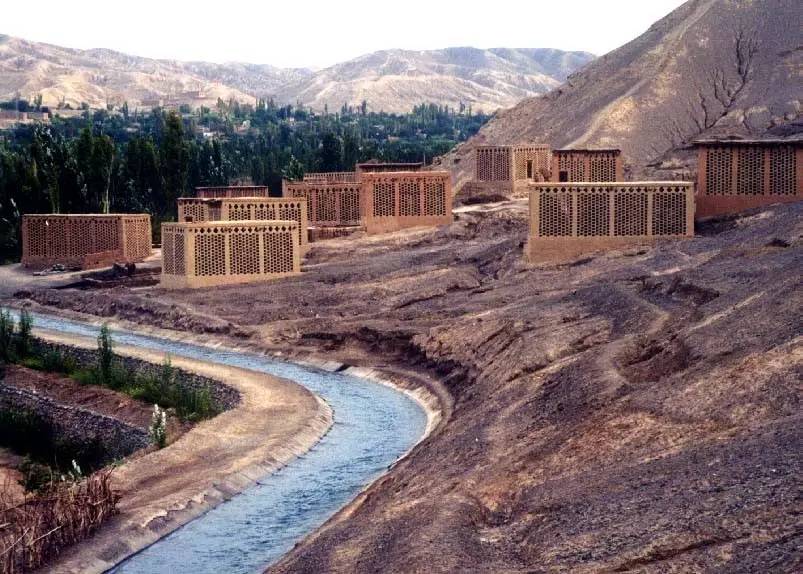

明渠涝坝

暗渠流出地面后,就成了明渠。顾名思义,明渠就是在地表上流的沟渠。人们在一定地点修建了具有蓄水和调节水作用的蓄水池,这种大大小小的蓄水池,就称为涝坝。水蓄积在涝坝,哪里需要,就送到哪里。

现状

根据1962年统计资料中国新疆共有坎儿井约1700多条,总流量约为26立方米/秒,灌溉面积约50多万亩。其中大多数坎儿井分布在吐鲁番和哈密盆地,如吐鲁番盆地共有坎儿井约1100多条,总流量达18立方米/秒,灌溉面积47万亩,占该盆地总耕地面积70万亩的67%,对发展当地农业生产和满足居民生活需要等都具有很重要的意义。

传承

“坎儿井维修加固的方式既是科研的过程,也是非物质文化传承的过程。”在专家眼里,承担掏捞加固任务的一支支由农民组成的掏捞队,自然成为坎儿井古老掏捞工艺的非物质文化遗产传承人。

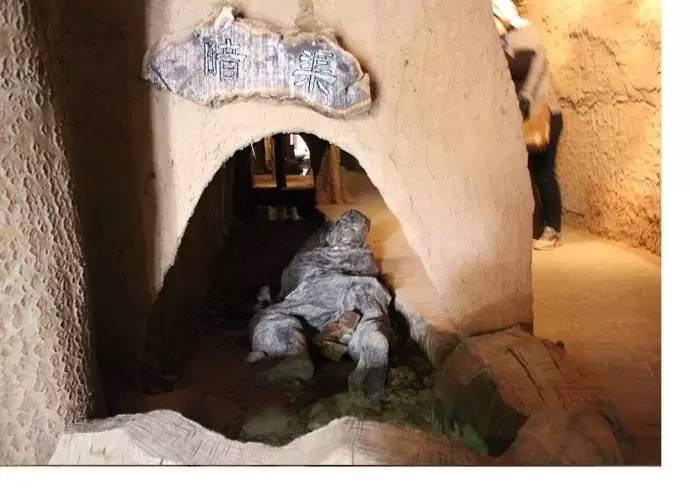

阿布都热合木·肉孜

从19岁起就跟着师傅掏捞坎儿井的阿布都热合木·肉孜。由于常年在潮湿阴冷的坎儿井暗渠中掏捞泥沙,老人的左腿已经患上了严重的风湿性关节炎,这使他的脚步有些蹒跚,背部也不像年轻时那样挺拔。“掏捞坎儿井可不是一般人能干得了的活儿。你知道哪有出水?你怎么知道在地下掏暗渠的方向?那竖井几十米深,又阴又黑又湿又冷,没胆量、没技术根本别想干这活儿!”

坎儿井如同是滋养吐鲁番盆地的一条条血脉,而古老掏捞技艺则是对“血管系统”的精修。由于掏捞的技术性、危险性和对身体的伤害,使得这份工作成为“勇敢者的游戏”。

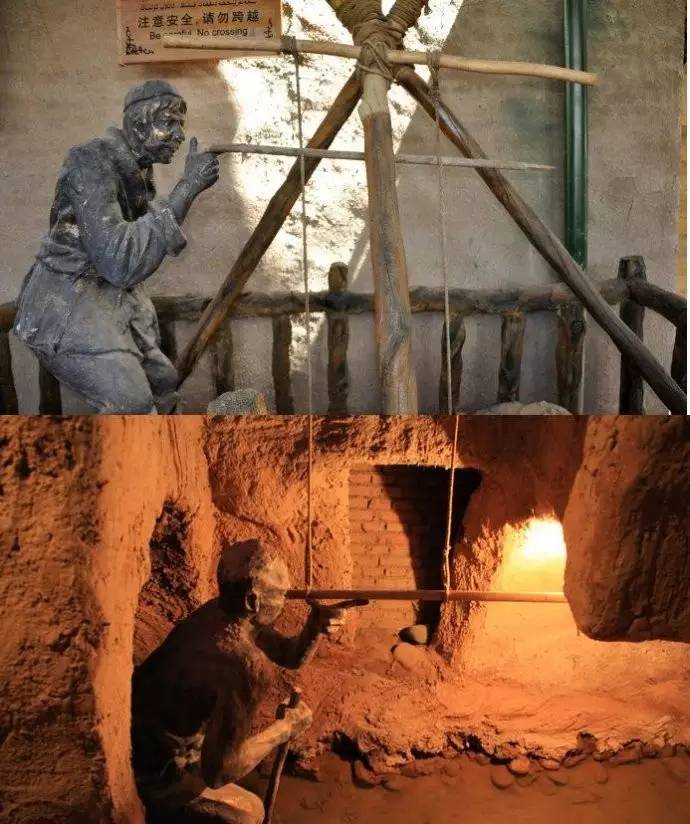

坎儿井的挖掘技艺

坎儿井的掏挖技术沿袭着民间古老的传统,一整套特定的方法。

首先需要根据耕地或拟垦荒地的位置,向上游寻找水源并估计潜流水位的深度,而确定坎儿井的布局;

其次,要根据坎儿井可能穿过的土层性质,考虑暗渠的适宜纵坡,每挖好一个竖井至潜水层后,即从竖井的底部向上游和下游双向逐段挖通暗渠,直至完全打通引水。

不少年轻时曾参与掏挖坎儿井的老人告诉记者,坎儿井的掏挖工作一般需3至5人,大家分工合作完成井内暗渠挖掘、向外提土和倒土、驾驶拖拉机拉放井绳(历史上曾用人力或耕牛)。

一个黝黑的小葫芦状的油灯,挖暗渠用的,靠油灯照明、定向,一般要挂两个,从这两个灯的方向和高低矫正坎儿井的方向,都是靠经验。

后话

虽然随着现代新型机械的发展,新型灌溉技术的推广,但是坎儿井依然灌溉着吐鲁番这美丽的地方,博格达峰冰山上的雪水不断滋养着这块美丽的土地。

评论