这个忧伤的小城市正在融化

我要让它有崭新的开始

在这老旧的纽约

——《纽约,纽约》 Frank Sinatra

2017年跨年夜,在满城的希望与欢悦中,纽约开通了一条“被人遗忘的线路”。

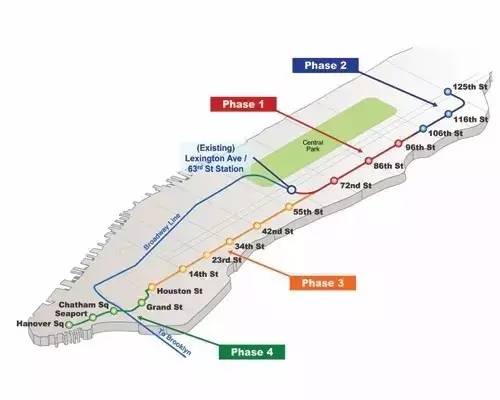

它从曼哈顿岛的第 96 街出发,向南依次经过第 86、72、63 街,然后在第 63 街的莱辛顿大道衔接上百老汇快车 Q 线,贯穿曼哈顿驶向布鲁克林。

这条地铁线只是纽约第二大道地铁线项目的第一期,却又是一条早已规划但又被拖延了百年的地铁线,承载着纽约乃至美国百年的历史:

1929年,纽约政府提出兴建第二大道地铁线和延长路线。但在动荡的20世纪,该计划先后因经济大萧条、战争、石油危等因素遭搁置。直到 2007 年,纽约迎来了蓬勃发展的彭博时代,这条地铁线才重新被纳入政府计划。

步入2017年,这个命途多舛的百年工程终于迎来了新生。在96街、86街、72街和63街4个站点分别邀请一位艺术家入驻创作,这个雄心勃勃的当代艺术计划也成为了目前纽约地下最大规模的公共艺术项目。

63 街站,三层楼的墙面分别贴了瓷砖、玻璃马赛克和覆膜玻璃,韩裔美国艺术家简·辛(Jean Shin)以此为材料创作了《高架铁路》。这一作品展现了这条地铁线的历史:手扶梯入口处交错的起重机记录了1940年代拆除第二和第三大道高架铁道的场景;电梯旁的墙上,上世纪的绅士淑女与衣着新潮的来往行人碰撞着美国的变迁。

72 街站是巴西裔画家维克·穆尼兹(Vik Muniz)的作品《完美陌生人》。墙上映着纽约的多元人物群像,此幅作品由30个人组成,描绘了不同国籍、不同种族、不同性别、不同职业和教育文化背景的众生相。

有些画像是真实纽约人的写实,而每个人也都能在画像中找到自己的身影。创作者穆尼兹说:“我希望作品中的人都是普通人。但每一个普通人都希望自己成为别人眼中‘完美的陌生人’。而身处地铁之中,也许每个记得的只有陌生的面庞,画面中的每个人也只是生活中的你我他。”

最亮眼的是一对坦然牵手的同性情侣。这在公共艺术中并不多见,是美国第一个非政治性的LGBT永久装置艺术。它象征着这个百年的老工程,融入了新时代的内涵;LGBT群体也走向公众前,展现他们的魅力。

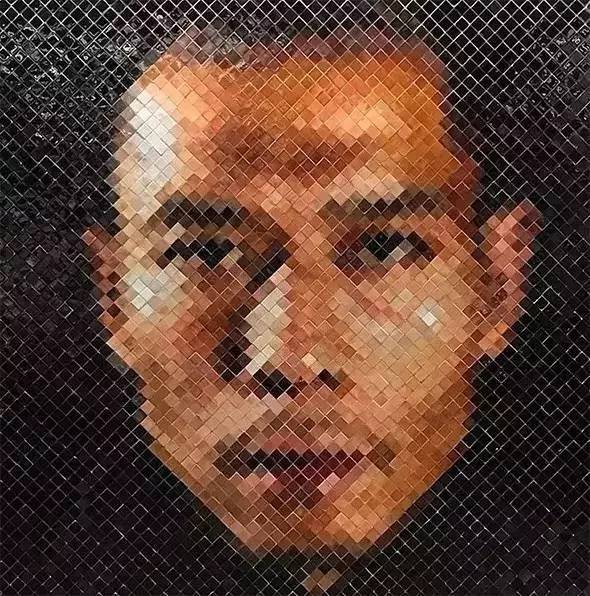

第82街的 12 幅作品则是由上百万块马赛克拼制成著名艺术家们的画像:英国当代艺术家塞西莉·布朗、非裔美国艺术家卡拉·沃克、摄影家辛迪·舍曼等等,朴素、平静而又有让人浮沉的力量。谈到这组作品的构思,作者查克·克洛斯(Chuck Close)说:“城市就是各种文化、各种人的集合。而艺术的丰富性也让人联想到描绘和建立一个人的形象的多种方式。”

中国艺术家张洹的画像也在其中。

第 96 街的4300 张瓷砖贴片上,是萨拉·施(Sarah Sze)的《建筑蓝图》。当乘坐电梯或者列车启动时,画中随风飘扬的碎片如飞鸟一般,给乘客动态感。施认为作品表达了“现代人在移动过程中难以置信的速度”,以此反对过快的节奏让生活失去了诗意与美好。她希望人们思考自己的生活方式与生活节奏。

从63到96街,这个充满工业气息的老工程,承载着逝去的光阴与几代人的更迭,跨过了百年的浮沉与挣扎,通过艺术搭建了自己的公共内涵,呈现在纽约人的面前。

事实上,从1960年代兴起的地铁涂鸦到1985年致力于引进优秀的原创艺术作品与项目的Art for Transit部门成立,纽约地铁一直在尝试利用当代艺术与乘客互动,让乘客在公共空间中、在日常生活中关注艺术、解读艺术,也为艺术家提供新的创作空间。如2016年M地铁线出现的主题为“家”的艺术作品,售票处的窗、入站口都被绘成普通家的模样。

创作者Laura Gibellini表示:“地铁站对于许多人来说是个熟悉又陌生的地方,人们总在穿梭,不会停留。这组作品强调了家和公共空间的微妙对比。” 家人与陌生人是否存在明显的界限?家与公共空间,是否处于完全对立的状态?现代社会中的封闭与窥视能否打破?地铁中的这些艺术品或许能给我们一些思考。

艺术家Eric Fischl位于34街宾州车站的玻璃马赛克作品《马戏团欢乐的花园》(The Garden of Circus Delights)

华裔艺术家Carlo Sun在167街站的玻璃艺术《一个布朗克斯的影子》(A Bronx Reflection)

其实在我们身边,地铁里的公共艺术同样无处不在,上海地铁公共艺术现状的采访中也发现,公共艺术的发展以及“地方重塑”的理念越来越受到关注。

公共艺术是一个正在不断“生长”的领域,它模糊了很多学科的界线,也跨越了很多媒介,一件好的公共艺术作品带给人们的不仅是艺术的享受,还有更多的思考,关于这块空间,这段历史,关于社会也关乎未来。

图文来源 | 人民网、界面、好奇心研究所、知乎、澎湃

图文编辑 | 豆腐

评论