文丨亚当·图兹(Adam Tooze,知名历史学家、哥伦比亚大学教授)

(本文经授权转自图兹教授的Chartbook中文版,原刊于微信公号“图说政经Chartbook”。本文英文版发表于2024年11月10日。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。)

上周唐纳德·特朗普在美国大选中的胜利被广泛形容为“令人震惊”的。但在当前全球选举的趋势中,这并非出人意料。各国执政的政府都受到疫情后续影响的冲击,特别是物价波动引发的通胀担忧。全球选民普遍感到焦虑、沮丧、渴望变革。

近年来,唯一取得真正压倒性胜利的执政党是墨西哥的莫雷纳党。在英国和法国,既有执政党在今年选举中遭遇的挫败程度是哈里斯所受的四倍之多。

按照这一比较的标准,民主党没有遭受严重失败,甚至说已经表现得相当不错。美国局势的真正特殊之处在于,特朗普的回归如同一场世界性的摔跤肥皂剧般具有戏剧性。他在2020年连任竞选失败——如果没有疫情,他几乎肯定会获胜——但四年后再次赢得胜利。

尽管全球比较研究能够提供启示,但特朗普在2024年的胜利并非单纯由后疫情效应和选民幻灭感引发的偶然事件。胜-败-胜的奇异序列突显了美国右翼缺乏真正的替代方案,以及共和党逐渐成为特朗普和其激进右翼民粹主义品牌的载体。我们在三次选举中目睹了特朗普品牌的发展与激进化。

这种逐步激进化对于美国政治格局的影响,在各自选民群体的组成比在整体党派份额上更为明显。

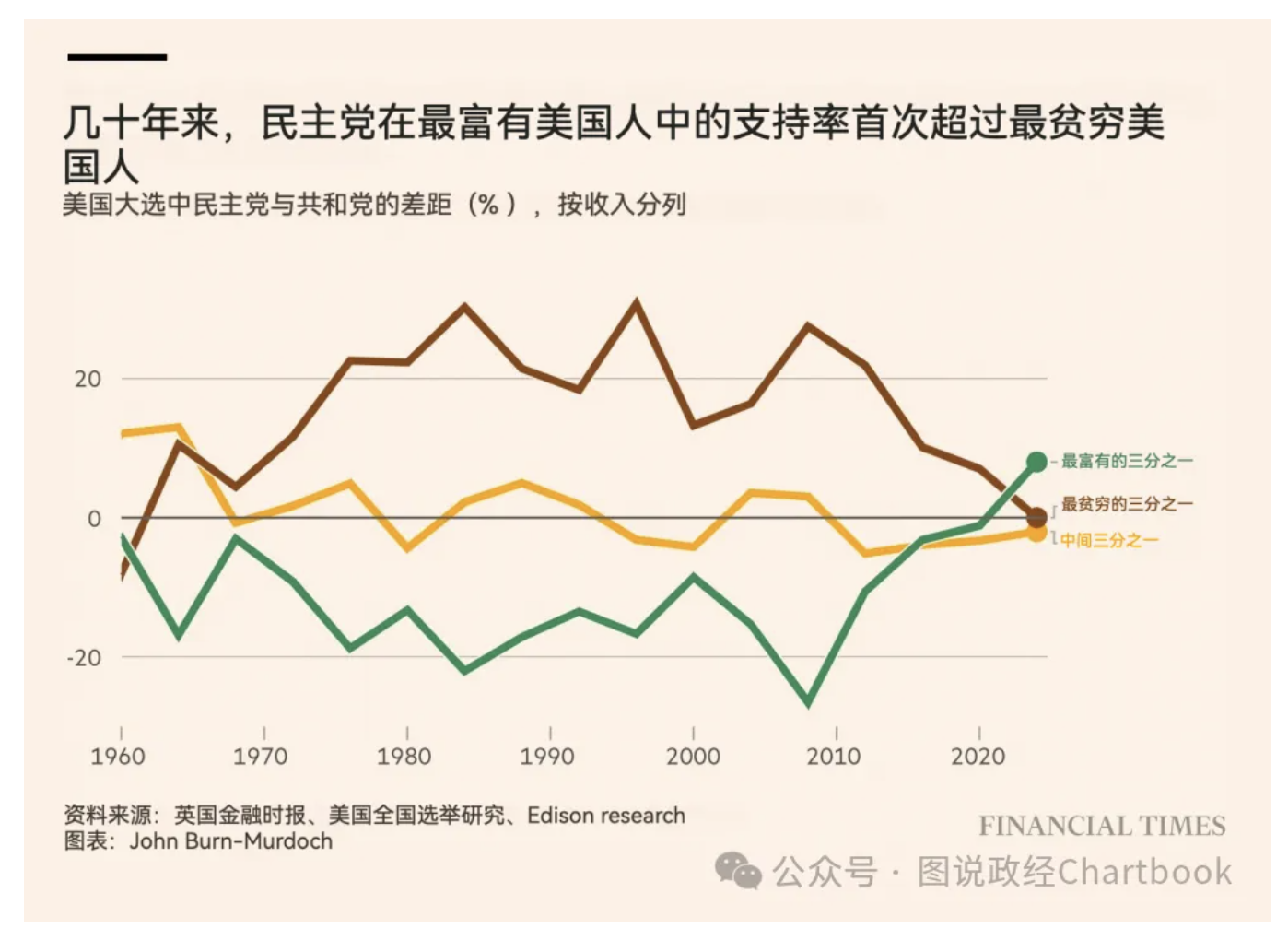

随着特朗普愈发放飞自我,而民主党选择了拜登、哈里斯这样看似安全的中间派,更多富裕的、受过大学教育的选民向民主党靠拢。2024年是近代历史中民主党首次在较富裕选民中取得显著多数的一次。盖比·温南特在《异议》杂志的一篇出色文章恰当地将哈里斯竞选风格形容为“贵族化”。

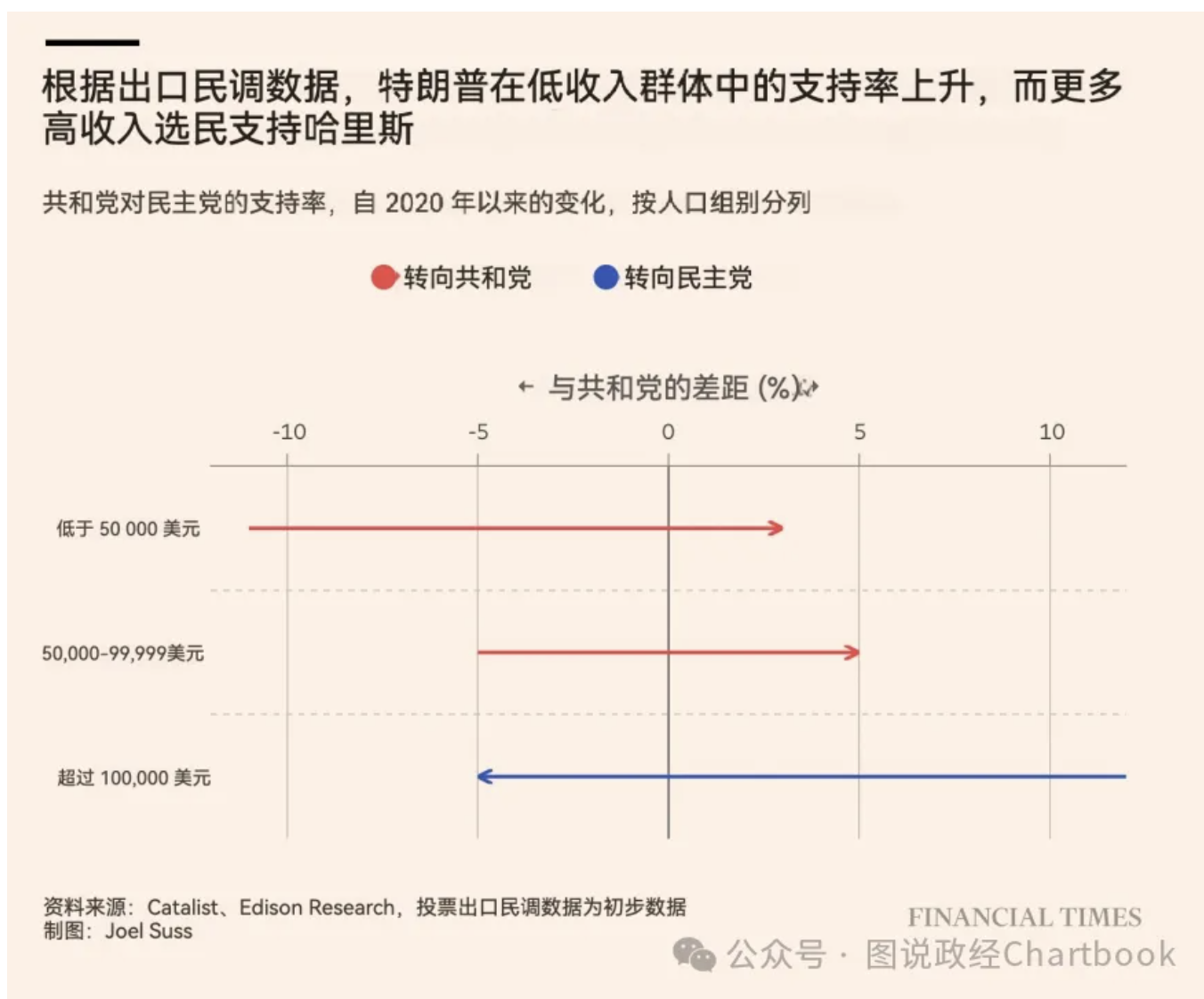

尽管较富裕的选民转向民主党,然而出口民调显示,收入低于5万美元的选民中,几乎有15个百分点转向特朗普。而收入超过10万美元的选民中,向民主党转移的比例更大。

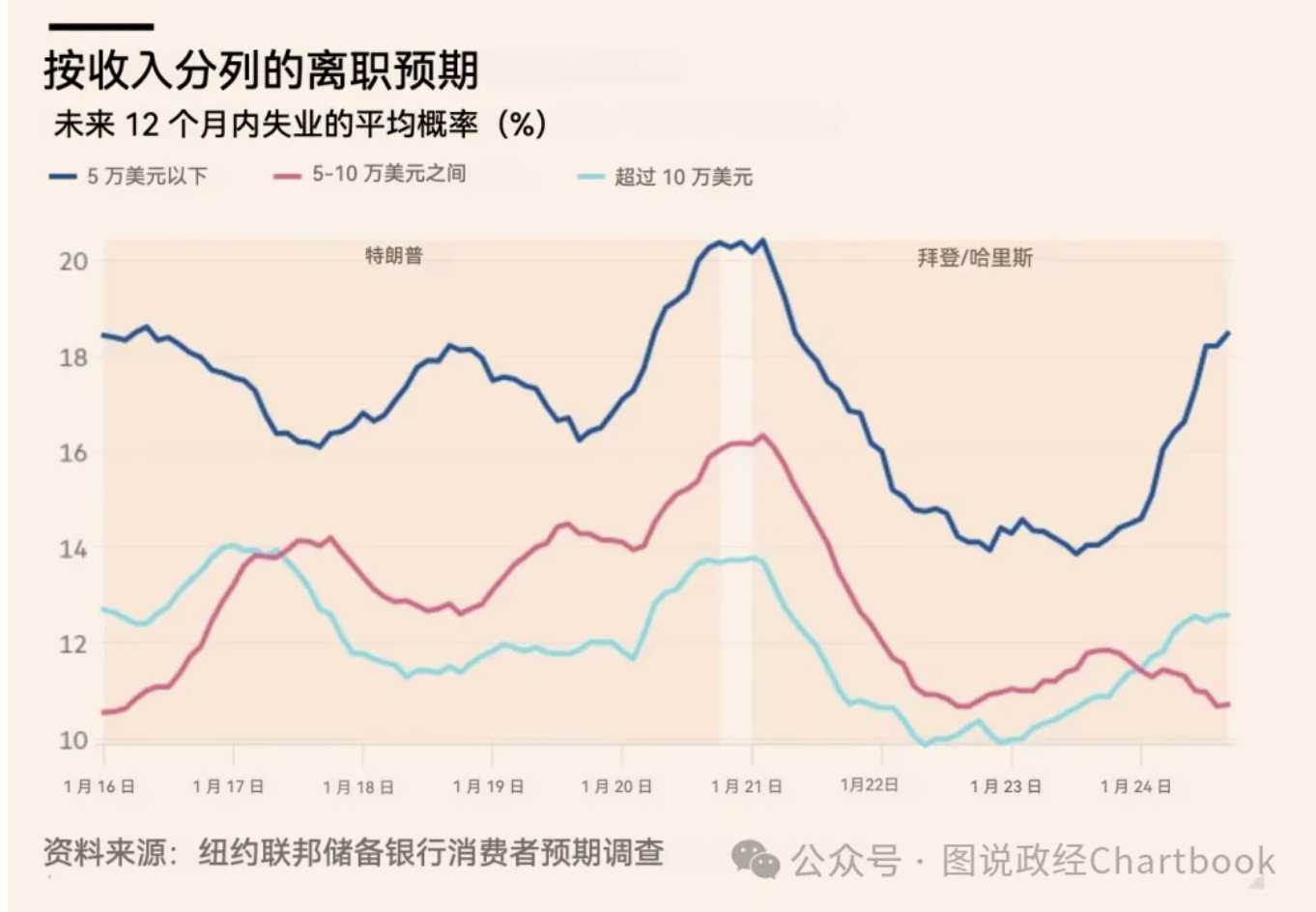

正如特吉·帕里克在《金融时报》阿尔法维尔专栏中指出的,年收入低于5万美元的美国人最近开始对失业威胁感到严重担忧。

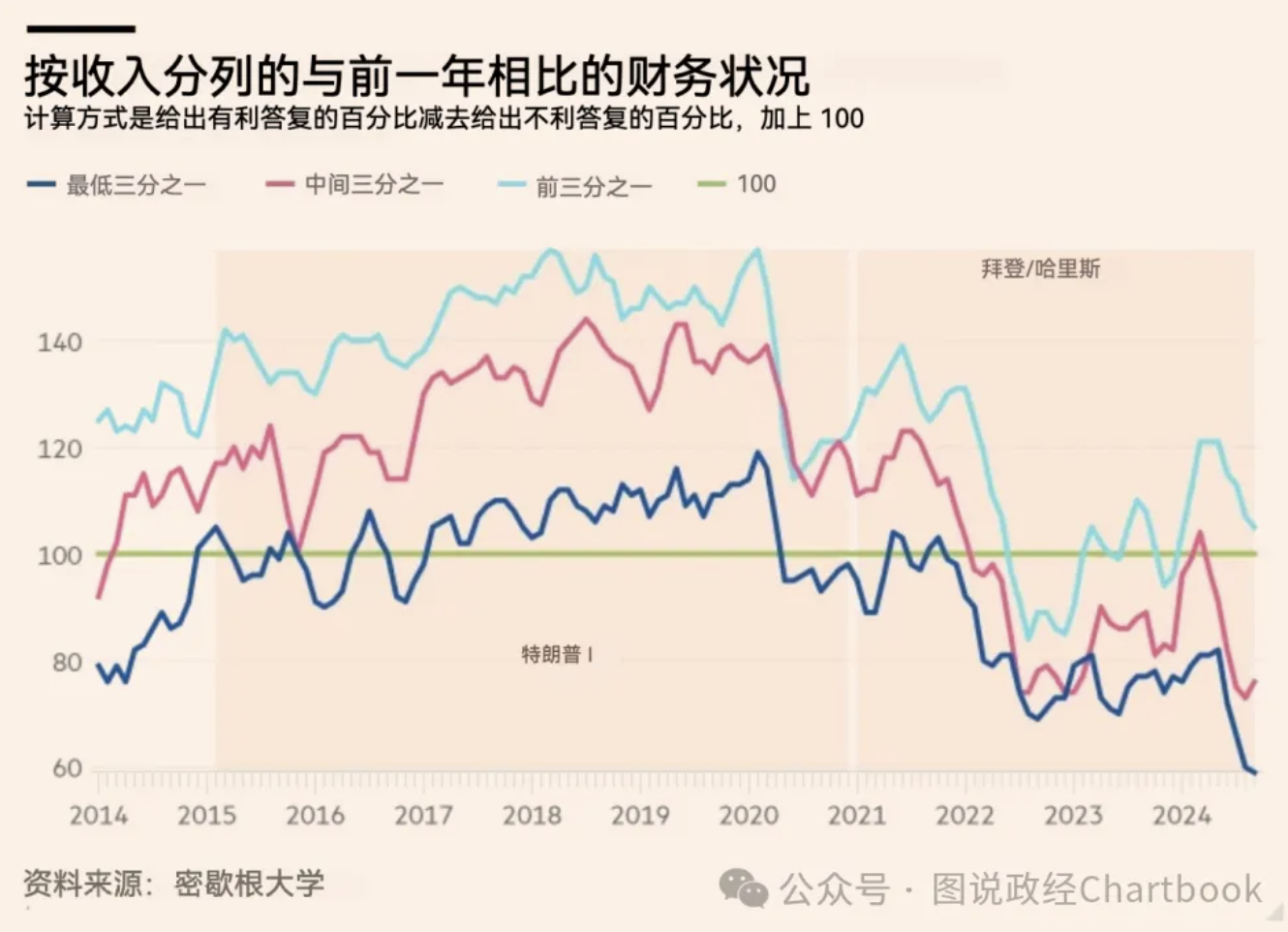

根据密歇根消费者调查的数据,这些选民对其财务状况的信心也是最低的。

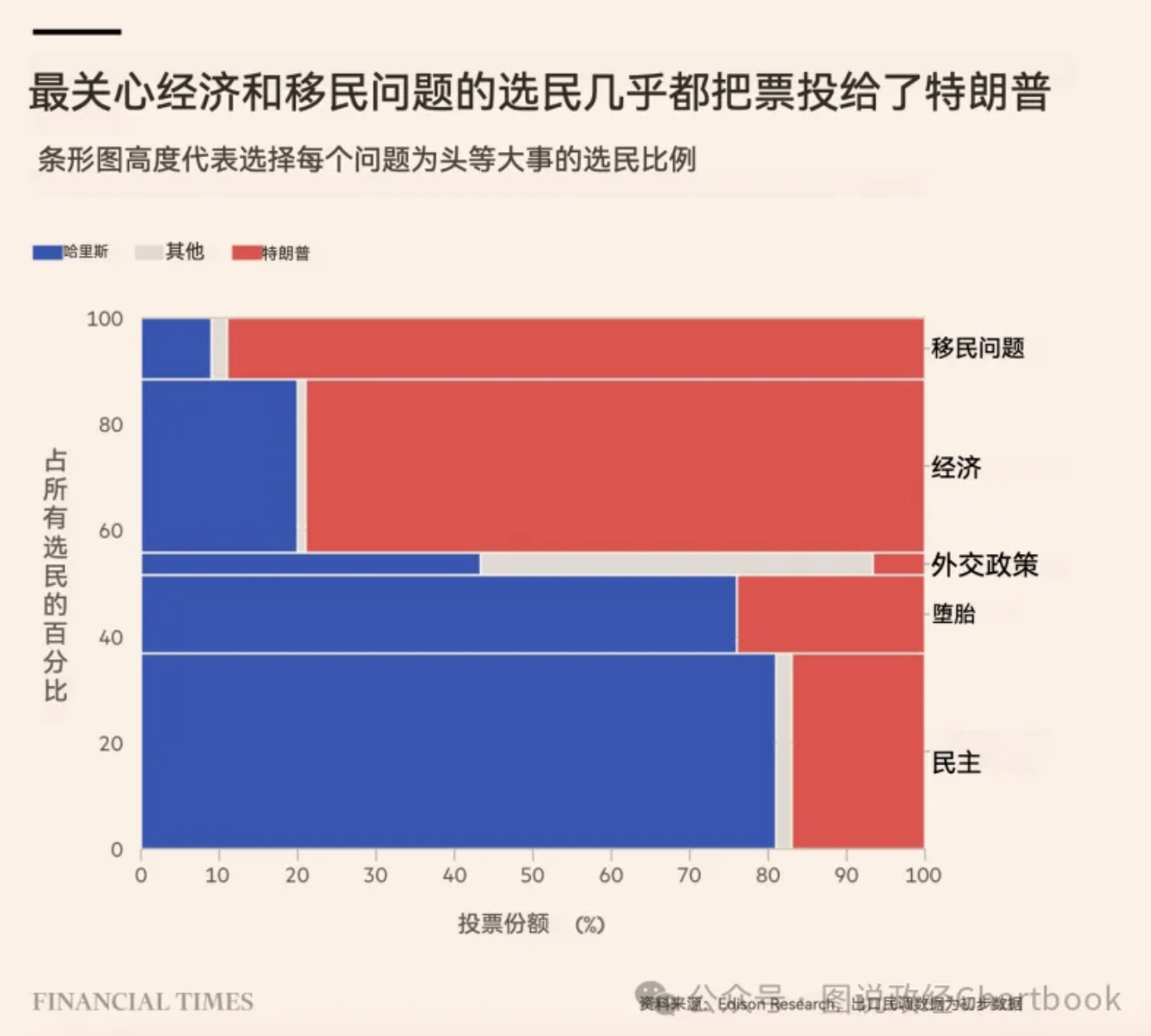

经济并不是唯一影响选民的议题。但在将经济视为首要问题的占总数30%的选民中,特朗普以80比20的优势领先于哈里斯。

对这些数据的简单解读是,这次选举呈现的是经济与民主的对决,而堕胎和移民则是选举中的辅助议题。在极化的选民中,四个阵营之间细微的差异决定了这场势均力敌的竞争。特朗普的支持率似乎与所感知到的经济压力有很强的关联。但这引发了更多问题,尤其是:有哪些因素塑造了人们对经济压力的体验及未来展望?我们不应该对这些数据的含义、或这些数据对于拜登政府或哈里斯竞选活动的影响轻易下结论。我希望在未来的文章中进一步探讨这些经济数据的意义。

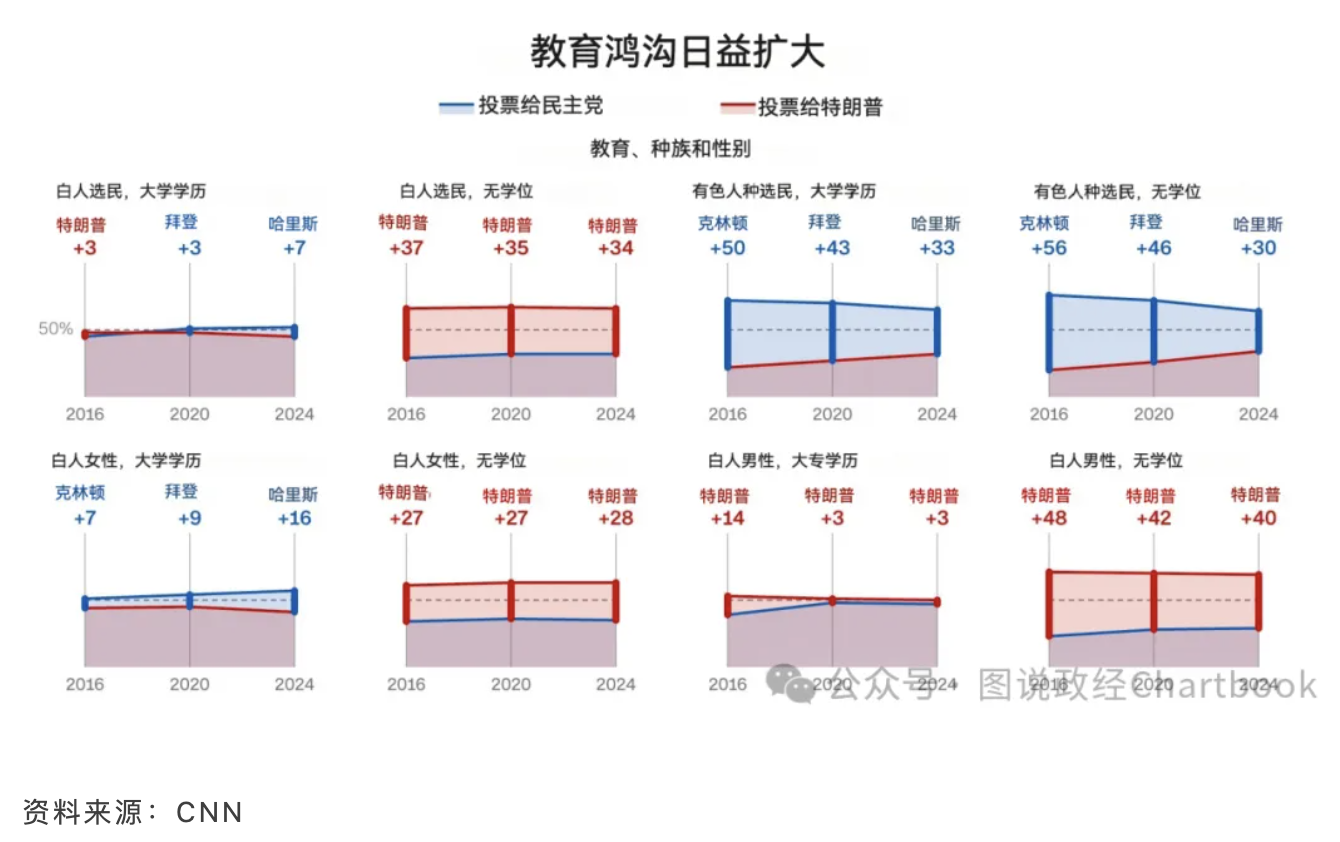

与此同时,收入方面的重组与选民群体在教育、种族和性别背景上的分裂显得密切相关。2024年的大选中,白人大学毕业生选民中首次过半数选择支持民主党而非共和党。

教育与性别相互影响。没有大学学位的白人女性在三次选举中都以27-28个百分点的优势支持特朗普,堕胎议题并未改变这一偏好。而在有学位的白人女性中,民主党的优势则从2016年的7个百分点增加到2024年哈里斯的16个百分点。

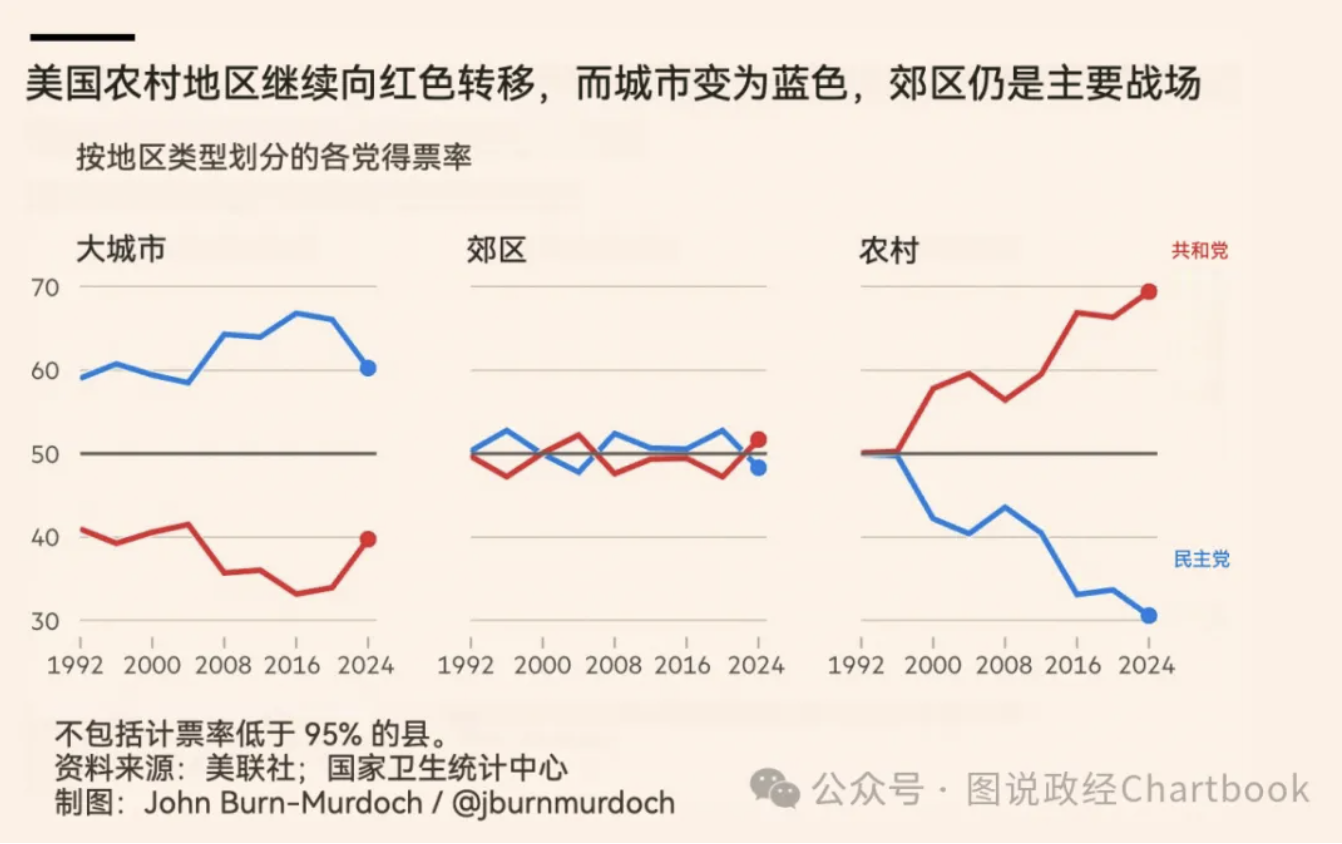

阶级、教育和经济状况在选票的地域分布中呈现出相应的情况。

回溯到20世纪90年代初期,两党在美国农村地区几乎不分伯仲。2024年,共和党在农村县域的支持率领先40个百分点。同时,在过去三十年间,民主党城市地区的优势在20%到30%之间波动。

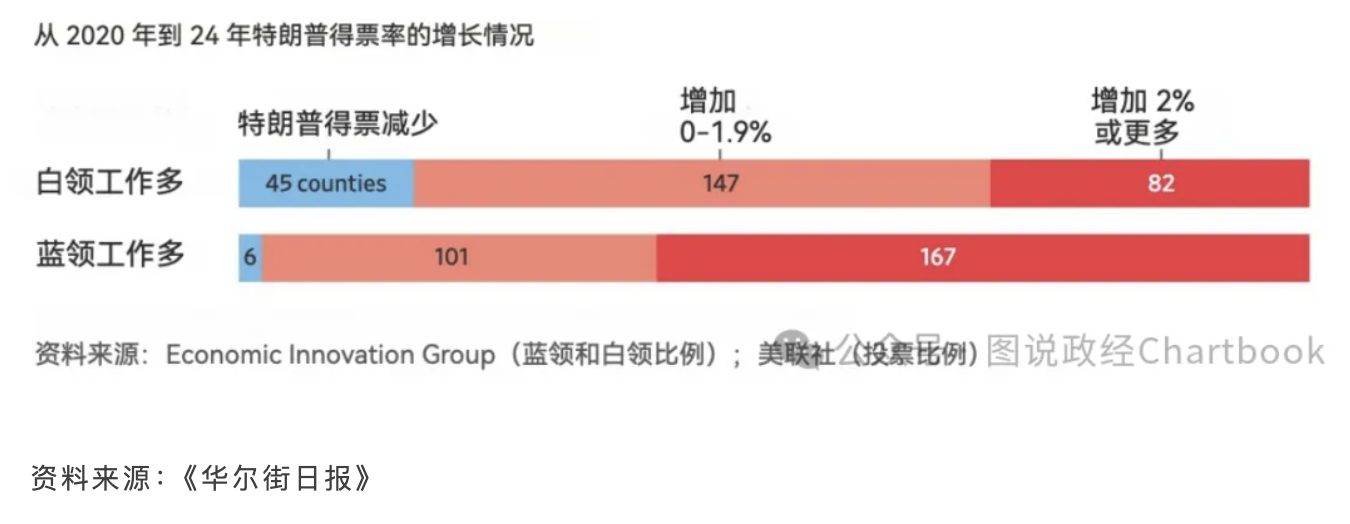

在一项有趣的分析中,《华尔街日报》比较了白领和蓝领工作比例不同的县域的选票流动情况。与2020年相比,特朗普在2024年在白领工作比例较高的县失去选票份额的可能性要大得多,而在以蓝领为主的县则情况截然不同。

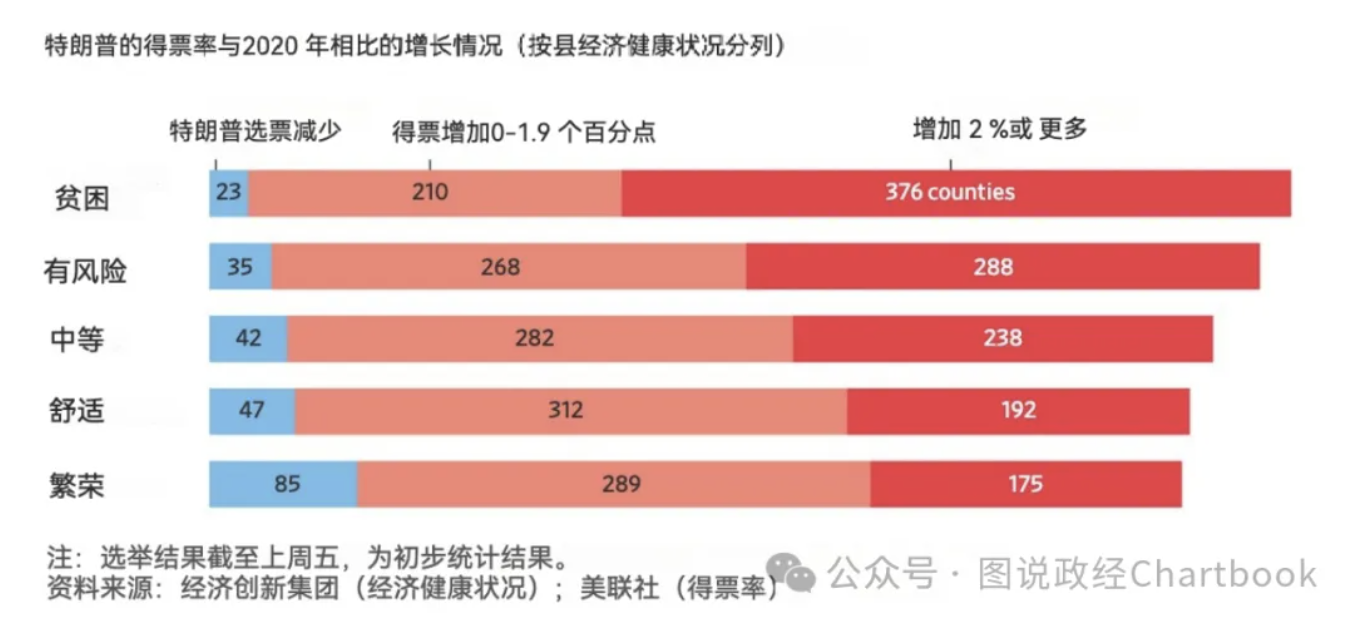

特朗普在全国大部分地区获得了更多选票,无论富裕还是贫穷。但他在被归为贫困(distressed)的县域大幅增加选票的可能性远高于那些被归为较为舒适或繁荣的县域。

结论非常明显。尽管民主党关注不平等、社会性议题与歧视问题,且统计数据表明自2020年以来不平等有所下降,但他们未能触及相对处于不利地位的美国人。

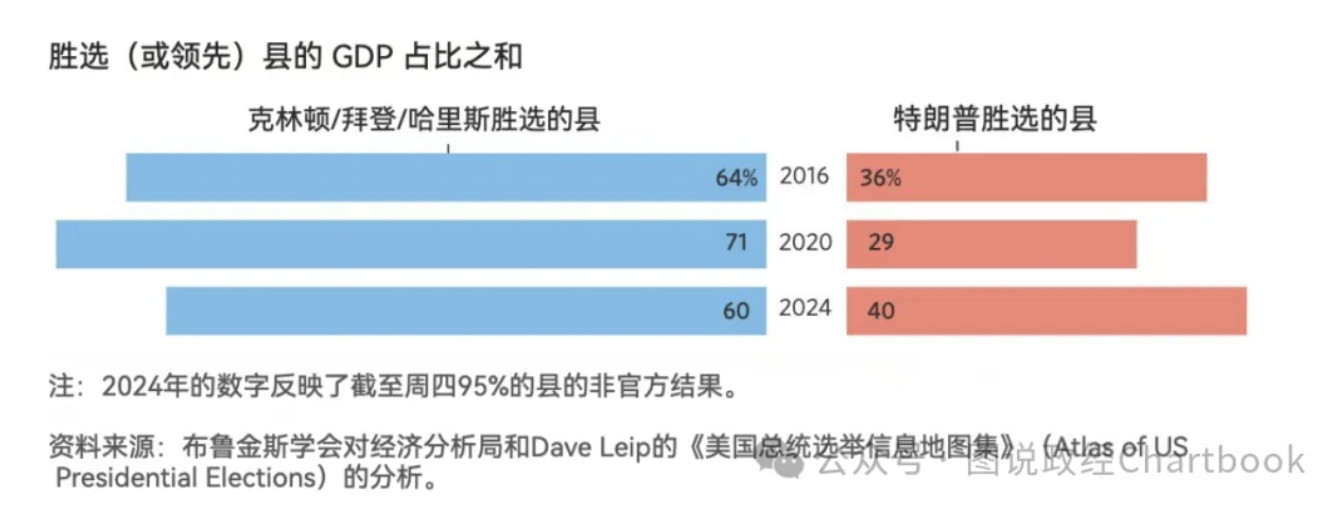

最终结果是,如果将选民地图映射到美国经济版图,民主党在产生美国大部分GDP的县域占据主导地位,无论是在他们获胜的2020年还是在失利的2016年和2024年,都是如此。

这一结果蕴含着深刻的讽刺意义当然就是,在这次选举之后,特朗普的王廷会对全球最富有的人和各类游说者敞开大门。同时,他大力宣扬的政策可能对投票支持他的低收入美国人造成最大的伤害。除了对于公民自由的威胁之外,这无疑是当下美国民主危机最鲜明的写照。

(文章仅代表作者观点。)

评论