界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“我还需要再告诉你这一切是如何开始的吗?我成长于一个完全否定我的世界,而我将它视为不公,因为——正如我每天对自己重复上百遍直到感觉恶心那样——我并没有选择成为这样的自己。”

在新作《改变》(Change)的开篇,法国作家爱德华·路易(Édouard Louis)虚构了这样一则与父亲的对话,这句话像是一次对抗性的声明,贯穿着他的写作历程。

爱德华·路易(原名埃迪·贝乐盖勒)出生于法国北部一座贫穷的小镇,儿时的他由于性取向和性别气质而饱受欺凌,几乎成了家庭和村庄的异类,直到他离开家乡,前往省会城市亚眠求学,他遇到了哲学家、《回归故里》的作者迪迪埃·埃里蓬,并在其帮助下考入巴黎高师,拥有了新的人生,他改了名字,纠正乡下口音和习惯,参与文化生活,阅读、写作。2014年,当时只有21岁的爱德华·路易出版了自己的首部自传体小说《和埃迪做个了断》,一举成名,《纽约时报》的一篇评论称他为“法国最炙手可热的文学人物”(France’s biggest literary sensation)。

爱德华·路易延续了安妮·埃尔诺等人的自白式写作传统,试图通过对个体生命经验的描摹来揭露法国社会存在的歧视与不公。他在书中详细地书写了自己儿时经历的校园欺凌,以及村庄和家庭中持续存在的紧张与暴力。在随后出版的《谁杀了我的父亲》和《一个女性的抗争和蜕变》这两本书里,爱德华·路易将目光投向酗酒、粗暴的父亲,以及被家庭挤压、成功出走的母亲,他从中看到了社会基于阶级和性别对个体施加的暴力。

当然,爱德华·路易的写作更多仍是关于自我,尤其是实现阶级跨越之后的复杂情感。与老师迪迪埃·埃里蓬相似的是,爱德华·路易的写作中也存在着这样一种阶级欲望与同性欲望的合流,如何书写、践行这种不和谐的欲望张力,构成了他在写作背后的最大推动力。不同于埃里蓬,爱德华·路易的语言更简练、直接,也更贴近现实生活,他很擅长用一系列有力的细节勾勒出个体处境与阶级区隔,安妮·埃尔诺曾评价其作品“充满力量,充满心惊肉跳的真相”。在与界面文化的连线采访中,他时常举起双手,表达自己对阶级社会的不满与对抗,而文学就是他手中的武器。

01 将社会学引入文学的革命性意义是触及真相

界面文化:你的几部作品都在讲述相关联的故事,尤其是关于父母的生活细节、你对他们的复杂情感,你将这种反复书写的自白式写作形容为一种反抗,在你看来,它的力量体现在哪里?

爱德华·路易:我试图做的是消除私人(intimate)与政治(或者说公共、集体)之间的边界,对我来说,这种边界并不是天然的,而是历史性、社会性的,它总是随着艺术和政治运动而变动,比如波伏娃在《第二性》中写到,当一些女性开始书写日常生活,以及作为一名女性意味着什么,这时会有很多人说,打扫房子、做家务、整理床铺都不是政治的,只是私人经验。一些女性说,不,这不是私人,它和经济、和其它任何事物一样都是政治的。

所以,改变我们可以谈论什么与我们不能谈论什么之间的边界。我们总是将不想谈论的事情归入私人的一边,有时我们所说的私人就像是一种政治策略,不面对某些现实,不谈论某些现实,不解决某些现实。我想将这些纳入对话。对我来说,谈论我的家庭、与父母的关系、这一家庭结构下的日常生活,就是在试图将这些事情推入集体对话。比如,当你成为家中第一个上大学的人,去到一个更大的城市,周末回家的时候,你不再知道如何与父母交谈了,因为你所学的一切给了你另一种语言、另一种与世界的关系。事实上,这也是一种集体感受。

界面文化:这也关联到你写作中的另一个特质,那就是对社会学视角的结合,比如对你影响很大的迪迪埃·埃里蓬、安妮·埃尔诺,包括你此前也编辑过一本社会学家布迪厄的文集,这种结合对你来说意味着什么?

爱德华·路易:社会学告诉我们的是个人情感在多大程度上是集体的,它们揭示了一种社会结构,在社会中什么是合法的、什么是主导性文化、什么给予你权力。对我来说,将社会学引入文学的革命性意义就是触及真相。

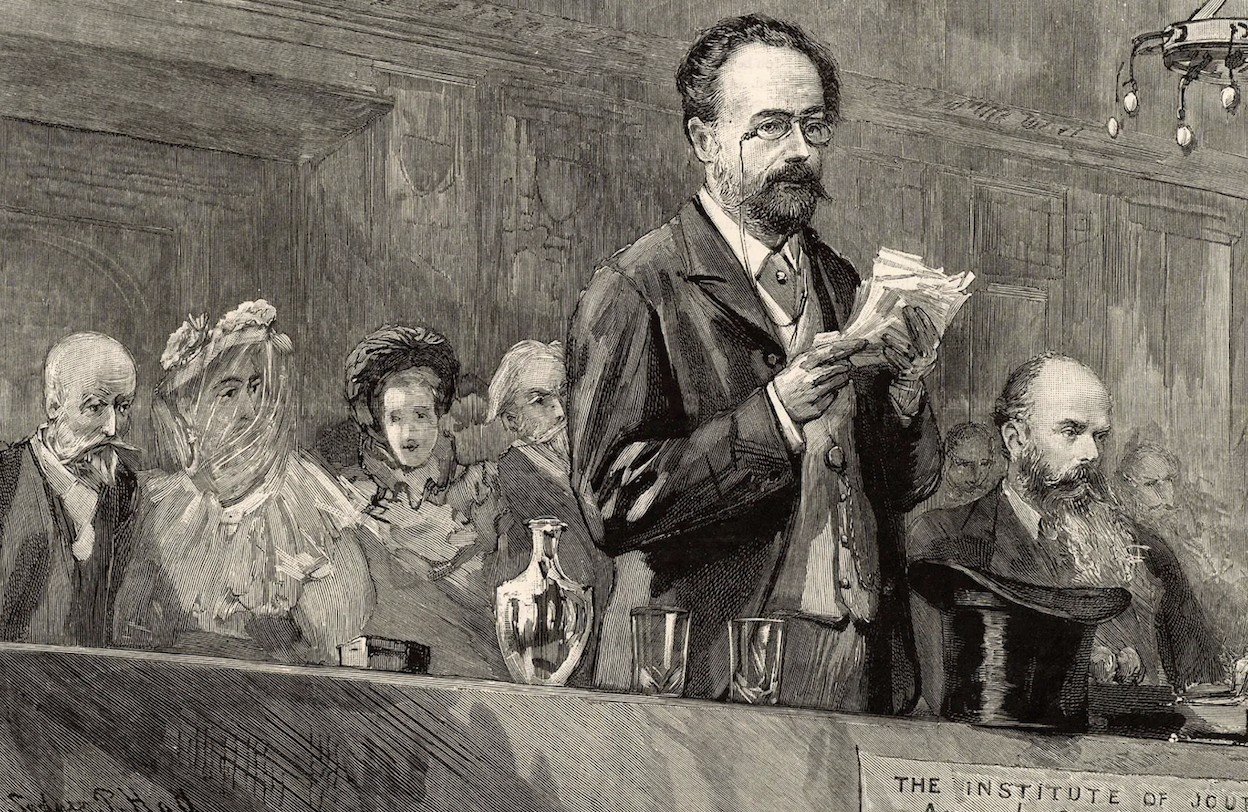

社会学总被视为一种科学,它试图寻找社会的真相,关于社会的运作和不平等。长久以来,很多人都说文学不是一个讲真相的地方,它是主观的、个人的视角,你可以从某个角度描述现实,其他人可以从另一个角度来描述,这都取决于作者的感知。将社会学引入文学,就是试图将文学作为一种真相的武器(a weapon of truth),对我来说这使文学变得更有力量,这是一种更新文学与真相之间关系的方式。埃米尔·左拉(Émile Zola)之前就做过类似尝试,他说自己在写的是“科学性的文学”。

在《谁杀了我的父亲》里,我试图展示的是马克龙或是萨科齐、希拉克这些总统的一个决定,就是父亲私人生活的一部分,如同他第一次体验性生活、第一次遇见我妈妈是他肉体的一部分。人们总是会说,个人的就是政治的,这句话我们听了太多遍,但我想展示的是:相反,政治的就是个人的,政府和政治系统就是我们私人史的一部分,它和爱情故事、激情、你与孩子或邻居的关系一样。我试图将政治置于私人的维度来书写,比如法国政府突然说,为了节省开支,我们将不再为人们报销药物,于是我父亲的胃开始出现问题,他无法再去买药,因为萨科齐,他的胃疼更严重了。政治具有这样非常物质的、私人的影响。对我来说,它将文学与社会学和政治交织在一起,这里的政治并不是我们平时谈论的那些抽象的意思,而是以一种非常个人化的方式在运作。

02 贫困没有消失,但所有人都不再谈论穷人

界面文化:这让我想到你在书中写到疼痛与阶级的关联——受到暴力的往往是那些边缘人群,比如作为工人的父亲因劳动带来持续的背痛,你写道:“你的身体史控诉政治史。”

爱德华·路易:过去几十年,在法国的政治领域,无论是左翼还是右翼,所有人都停止谈论工人阶级,停止谈论穷人,也停止谈论结构性暴力、疼痛和贫困。很多政客会讲,哦,我们不谈那个,那属于过去,属于70、80年代的马克思主义幻想,如今我们生活在一个新时代。这是80年代以来政治转型的重要部分。文学界也是如此。此前很多作家致力于谈论这些现实,比如萨特、波伏娃、让·热内、玛格丽特·杜拉斯,他们在80、90年代消失了,作家们不再谈论这些现实。只有一个例外,那就是安妮·埃尔诺,她还在独自书写着。

我试图带回这些问题,让结构性暴力以及人们被政治和阶级系统影响的程度重新被看见,这些疼痛在多大程度上如布迪厄所说的那样揭示了关于世界的真相。这也是为什么我会说父亲的“身体史控诉政治史”,我试图理解的是父亲的疼痛说明了什么真相,就像用微观科学的镜头去发现被隐藏的事物。这关乎理解并挑战政治和文学的语境,去抵抗穷人在政治和文学领域被抹除的现状。

界面文化:当文学界和政界不再谈论不平等与结构性暴力,人们眼下在谈论些什么?

爱德华·路易:当关于阶级和贫困的讨论被抹去,取而代之的是一种观念,认为我们有一个非常庞大的中产阶级群体,不平等不再存在,人们称之为“中产阶级化”,穷人越来越少,富人也越来越少,每个人都生活在相同的处境里。所以文学界有许多人都在谈论和描写中产者,比如米歇尔·维勒贝克、维尔日妮·德伯特。这并不是意外和偶然,而是一种意识形态,认为法国社会已经成为一个庞大的中产阶级社会,贫困已不存在。

今天我们正在见证这种抹除与政治暴力带来的后果,它发生在美国、阿根廷等国家,极右势力正在赢得选举。这是穷人们的强烈抗议,他们说“我们是存在的,我们正在受苦”,但他们以极右的、种族主义的方式来做这件事,这种极右话语正在世界各地赢得胜利。我要处理的问题是文学如何能够让工人阶级被看见,以一种进步主义的话语而非极右的话语。

界面文化:听起来像是两种话语在争夺解释现实的权力。

爱德华·路易:是的。我们生活中的很多事情并没有客观答案,比如什么是爱、什么是欲望,这取决于你的故事、生活感知和观点。但生活中的另一部分事物是客观的,比如工人的背痛,你没办法像谈论文学理论那样谈论它。这也是为什么在我的书里,我将身体置于写作的核心,因为身体是无可置疑的,它们在客观地陈述这个世界。

《谁杀了我的父亲》出版时,法国一位部长在广播中批评了我。他说,爱德华·路易正在阻断我们,我们无法回应他,因为他在讲述父亲的身体。事实上,我很高兴他这么说,这正是我想做的事情,我不希望他找到一种策略来回避我所说的内容,我想要找到一种方式,用客观事实来直面他。这里不仅有我父亲的疼痛,也有我作为同性恋者的眼泪——人们在学校里喊我“基佬”,欺凌我。即便是我的眼泪,它也是客观的、政治的,它们揭示了一种恐同的社会仇恨。

[法] 爱德华·路易 著 赵一凡 译

上海译文出版社 2024-08

在某种程度上,我将肉身作为一种对抗的方式。我总是在谈论对抗,因为对我来说,文学并不只是展示或教导某些事物。左拉会说“这是工人阶级的生活”,萨特会说“这是殖民地人民的生活”,在21世纪,我们有太多方式去获知事实,所有人都知道世界上存在贫困,此时更重要的是迫使人们面对他们不想看到的、不知道的现实,身体就是路径之一。

03 从“男子气概”入手重新理解阶级和社会

界面文化:在你的书中,暴力与男性气质紧密关联,甚至就是后者的重要组成。你在成长过程中一直试图扮演所谓的男性气质,比如踢足球、喝酒、对女孩感兴趣,你也不断写到父亲和身边人对你在性别气质上的期望与失望。你如何理解性别在社会中的意义?你对于当下社会中的性别气质有什么样的观察?

爱德华·路易:对我来说,男性气质和性别绝对是社会运作方式的中心,可能比阶级更重要,因为阶级也是通过男性气质系统来完成的。比如在我的童年时期,对我父亲来说,做一名工人阶级男性就意味着吃大量食物,与之相反,中产阶级用非常小而精致的盘子吃很少的食物,工人阶级男性相互握手而不是亲吻,会大声讲话,而不是像被训练的中产阶级那样小声、缓慢,他们经常打架,他们拒绝学校系统,日后也难以通过文凭获得高薪、轻松的工作,这些都被他们视为男性气质的表现。

我父亲梦想着有一个充满男子气概的孩子,因为对一个男人来说,建立自己男性气质的方式就是有一个这样的孩子,带他去踢足球;而如果我是一个同性恋、是缺乏男性气质的怪胎,这就是对我父亲男性气质的冒犯。我在作品中试图去做的,就是通过男性气质这个问题来重新诠释社会现象,重塑我们对社会的理解。我相信这一切都是通过男性气质的系统来运作的,这是世界被区分、建立和结构化的方式。

界面文化:这让我想到朱迪斯·巴特勒的阐释,这一切都来自性别的操演。

爱德华·路易:是的,我深受朱迪斯·巴特勒的影响。当然,她更多关注观念层面,而我试图描述性别暴力如何在非常具体的层面发生,显然这是文学的角色。对我来说,朱迪斯革命性的理念在于,性别是一次又一次的模仿,并没有一个模型告诉你作为男性或女性应该做什么,你只是在模仿他人,他人又在模仿他人,性别是这样运转的。人们会强迫你去模仿,当一个男性表现出女性气质,他会被认为是不本真、不自然的。性别角色的边界并在本真的人和模仿者之间,问题在于权力——谁被视为合法的模仿者?

这与阶级系统的运作方式是一致的。当我的阶级发生变化,从工人阶级来到中产阶级,我开始谈论戈达尔和卡夫卡,高中里的人会说你在模仿我们,你像我们一样谈论文化,你说我们的语言,你在试图变得像我们。事实是,他们所说的事情并不是自然的,他们也在模仿他们的父母,但他们的模仿被视为自然的、正常的、本真的,我则是一个模仿者。谁拥有模仿的合法性?我认为这是朱迪斯·巴特勒教给我们的,她彻底粉碎了本真性的观念。

界面文化:你在《一个女性的抗争和蜕变》里写到母亲的故事和女性承受的暴力,比如生育的痛苦、家务劳动的束缚、不被允许工作。与此同时,母亲的故事也是一个从暴力中出走、获得解放的故事,她搬到巴黎,过上了新生活,你如何看待母亲的经历?在世界文学中其实有过许多类似的女性出走故事,你认为今天再来书写它有什么新的意涵?

爱德华·路易:我母亲的故事所表现的是,性别暴力甚至比阶级暴力还要严重。当她逃离丈夫的暴力时,她当然没有逃脱阶级命运,她已经50岁了,无法像魔术一样在一夜之间变得富有。但她能够逃离一个欺凌她的男人,他告诉她要待在家里,做饭、闭嘴、抚养孩子、打扫房子。逃离之后,她感到幸福,就像书里写的,她说:“我现在很开心,我自由了,没有男人告诉我应该做什么。”这是一次解放。

但我试图去描绘的矛盾是,我母亲的逃离并不是因为她更少受控制、更自由,反而是因为她比我父亲受到更多的控制。男性会有一种幻觉,好像生命中的任何事都是一个选择,他选择要做一个硬汉、选择酗酒、选择离开学校系统、选择变得暴力因为那才是真男人。而我的母亲,作为一名女性,她不认为自己在做选择,是父亲在告诉她应该做什么。正因为她知道自己别无选择,她才会在某一天说,我要拿回社会从我身上夺走的东西。

[法] 爱德华·路易 著 赵一凡 译

上海译文出版社 2024-08

我在书中试图描绘的是这种暴力的复杂性,有时候你经历更多暴力,它给你带来更多自由,这非常奇怪。暴力不是静止的图像,暴力是一种运动,在某个时刻摧毁你的事物会在日后解放你,或者反过来说,给予你力量的事物可能会在日后毁掉你。在今天的政治场域,有关暴力的对话是非常图像化的,人们总是根据固定的类别来思考,比如直男、白人,好像只存在一个大的、静止的事物。我的书是对这一潮流的挑战,我试图理解暴力的复杂性和流动性。比如我父亲作为异性恋男性,他在家庭结构中更占主导地位,但如今他已经被摧毁——我逃离了,我写了书,周游世界,拥有他所没有的种种特权,你不能说异性恋男性就是主导者,没这么简单。我的书就是在试图理解这一动态过程。

04 阶级变节者的犹豫在政治场域里没有空间

界面文化:你的个人故事很大程度上也是一场寻求自由和阶层跃升的故事(你形容为“复仇”),你在这个过程中接受了许多人的帮助——他们帮助你改变乡下口音和仪态,为你推荐文化资源,也给你提供直接的物质支持,当然你自己也付出了巨大努力。你如何理解阶层跃升过程中这些不同因素的意义?

爱德华·路易:经典的阶级分析将之视为收入、工作或是资本主义结构中的地位差异,而我试图展示的是阶级结构之深与复杂。当我成为家中第一个进入高中和大学的人,我发现阶级是这么多事物——是我的口音,是我讲话音量的大小,是我有没有良好的牙齿,是我的衣服和发型,是我吃的食物。

在阶级流动中我感到的是巨大的羞耻,人们嘲笑我:为什么你穿成这样?为什么你有口音?为什么你不知道莎士比亚?为什么你不去剧院?和他们比起来我什么也不知道,我没有读过一本书,我家里没有书,我们从不去剧院。我时常故意掩盖来处,当人们问我父母是做什么的,我会说谎,因为我为我的父亲是一名穷人(street people)感到羞耻。阶级系统是一件多么残酷的事情,一个阶级与另一个阶级之间不是隔了一扇门,而是八百扇门,到处都有门。

我试图通过身体理解政治,我也试图通过身体、通过这种非常私密而深刻的事实来理解阶级系统,我们不能再像60年代那样讨论阶级了,当你一遍又一遍重复那些抽象的概念和理论时,语言会在某一刻失去它的力量,到今天,这种语言已经过时、腐烂了,我们需要一种新的语言。

界面文化:新语言是什么?

爱德华·路易:当我开始写作时,很多法国人来攻击我,他们说,这不是真正的政治,这只是不重要的细节,我们不在乎一个孩子在学校里因为破掉的鞋子感到羞耻,这只是一种自恋。事实上,这也是一个政治问题,谁能够认定某个事物只是生活里的细节而已?

当你谈到羞耻的时候,人们会说,你不应该为此感到羞耻,但这不是应不应该的问题,你并没有选择羞耻,是它落在了你身上,这取决于你身处的集体环境。这是一场政治斗争,不能让其他人来为我们的生活设置等级制度,告诉我们什么是重要的。因此,在今天用新的语言书写阶级,也是一场对于传统政治等级制度的战斗,关于什么是重要什么不重要,什么是中心什么是边缘。

但这里面有一个政治悖论:当你在反抗某件事时,你也在强调它。女性主义思想家琼·斯科特(Joan Scott)曾经指出,为了反抗社会强加给你的角色,你不得不先强调、重申这些事实,因此你也在间接地强调羞耻。是否存在这样一种可能性,在试图消除某些事物时,不用再重复生产那些你试图消除的东西?这会是一个非常复杂的答案。

界面文化:你对阶级流动的情感似乎很复杂,既想要摆脱、逃离这些所谓的“陋习”,在人前诋毁它们,又在这么做的同时感到愤怒和自责,你用“阶级变节者”(transfuge de classe)这个表述形容改变后的自己,这似乎是许多人离开小城镇、进入大城市之后都会有的感受。你如何看待这种阶级流动之后的复杂心态?

爱德华·路易:在我的书里,我想要谈论一种“阶级变节者”的忧郁:你不再属于你来自的世界,也不属于你所在的世界,你无法完全适应城市阶级的生活,你也不能与和你一起长大的人交谈,你处在两者之间。这种忧郁在政治场域里是没有空间的,你可以走上街说,我是女性我想要事情变得更好,我是穷人我想要事情变得更好,他们拥有大量历史社会运动,但你不能走上街说,我改变了我的口音和说话方式并为此感到羞耻,没有这样的政治空间。也许文学是一个空间,我想要和安妮·埃尔诺、迪迪埃·埃里蓬这些作家一起,为这种忧郁创造空间。

这很困难,因为人们会有一个印象,认为你只是在抱怨,但这是一个政治问题,它与阶级系统相关联,我们没有相同的政治通道去感到忧郁。如果你富裕并感到忧郁,人们会说这是诗意,它甚至形成了浪漫主义的文学运动,但如果你贫穷并感到忧郁,那就只是抱怨。“阶级变节者”并不像好莱坞电影里那样有一个美好结局,相反,他们充满疑问、愧疚、羞耻、自我诘难,你永远无法摆脱,这并不容易,所以我试图通过写作创造这样的空间。

评论