记者丨闫桂花

短短数日快速通过,而且还是一刀切的“一禁了之”——澳大利亚政府11月底通过一项法律,禁止16岁以下青少年使用社交媒体。说到“一禁了之”,往往会联想起官僚主义的惰性、逃避责任的倾向、对科学规律的漠视,以及可能带来的反效果等等,但为什么,当我们谈到禁烟禁毒,就不会有这么多的负面联想产生,反而会将其视为利国利民的必要举措?

问题就在于危害的程度——是非常严重、刻不容缓,还是可以徐徐图之?以及,不同监管模式(如不监管或者轻监管)的结果——是否可以达成目标,还是会带来意料之外的后果?

从这两个角度来展开分析,可以回答眼下中国来说一个非常重要的问题——我们是否应当效仿澳大利亚,对青少年的社交媒体使用进行强监管?答案是肯定的。

澳大利亚政府的《2024网络安全修正案》从提交到参议院和众议院相继通过,整个立法过程用时仅一周,堪称神速;但实际上在此之前多年,澳大利亚,以及美国、法国等多国就已经就此进行过大量研究和咨询、审议,并对社交媒体的危害基本达成了共识。该案通过前,澳大利亚一项调研显示,77%的人支持这一禁令。

多项研究表明,社交媒体引发的攀比和不切实际的期望,会导致抑郁和焦虑,对未成年人,尤其是女性,后果尤为严重;社交媒体的奖赏机制也会诱发用户成瘾,导致多巴胺过山车一样激增和消耗,带来低自尊、空虚、孤独,现实生活的伙伴交往减少等等;更重要的是,社交媒体和屏幕匿名性助长了网络欺凌,导致社会排斥、谣言传播和人身攻击,一些孩子因此而丧命。

我们生活在一个全球青少年心理状况堪忧的时代。美国社会心理学家乔纳森·海特(Jonathan Haidt)注意到了这一问题,于今年春天出版了一本名为《焦虑的一代》(The Anxious Generation)的书,号称要“为永世永代的人类夺回人类生命”。为此他从2019年2月开始发布一份Google 文档,目前已收集来自多个国家和地区的384项相关研究。从这些研究中,他发现,2010年是青少年抑郁、焦虑开始激增的关键节点,其中在美国,截至2020年的一项调研显示,12-17岁的青少年过去至少经历过一次重度抑郁发作(major depressive episode)的比例,女性在过去十年增加了145%,男孩整体水平更低,但增速更快,达到161%。另一项研究则显示,美国10-14岁儿童自杀比例、因自残被收至急诊室的比例,也在2010年后快速上涨,截至2020年,自杀比例女孩上涨了167%,男孩增加了91%;自残比例,女孩增幅是188%,男孩增幅48%。类似的情况也出现在澳大利亚、加拿大以及北欧国家。

这个关键的2010年,与社交媒体开始流行的时间正好吻合。2000年代,高速宽带快速普及;2007年,iPhone手机面世,带来了超病毒式社交媒体新时代;2009年,点赞、转发和分享按钮出现并逐渐成为社交媒体的核心功能,从根本上改变了网络世界的社交动态,将社交媒体从单纯的社交工具转变为一种反馈驱动的系统,即时和回响反馈机制(feedback and reinforcement loops)削弱了真实互动的意义,同时算法驱动的推荐机制放大了负面情绪,如愤怒、恐惧和仇恨。

当然,相关并不等于因果。海特也意识到了这个问题。对此,他考察了其他可能的原因,如经济状况、意识形态的变化,气候危机等等,但发现,无论哪个或哪一些组合都很难对青少年的心理状况产生如此重大的影响。在《焦虑的一代》里,他写到,1980年代以前,童年是游乐场里的冒险和友谊,是大自然里的奔跑和探索,但在社交媒体时代,他们的天性被一步步磨灭,变成了躲在被窝里盯着屏幕的一代。

事实上,神经学家、心理学家也早已从生理层面,警告跟社交媒体相关的算法和回响反馈对人尤其是未成年人大脑的损伤。被选为牛津大学出版社2024年度词语的“脑腐”(brainrot)一词,已经形象展示了互联网一代在琐碎、荒诞、毫无意义的网络虚拟世界沉迷,与真实世界隔离,孤独、注意力涣散以及心智弱化的状态——想必每个人都多少体验过终于从屏幕上拿开眼睛后那种突然而至的空虚、茫然的“戒断”反应。

对大脑仍未发育完全的青少年来说,这种危害尤甚。玛丽·K. 斯温格尔(Mari K. Swingle)是美国著名的临床心理医师和神经治疗师,基于20年的临床和研究经验,她在《劫持:手机、电脑、游戏和社交媒体如何改变我们的大脑、行为与进化》一书中提到了沉迷网络可能给大脑带来的真切的变化:影响青少年大脑的眶额回、伏隔核、纹状体等奖赏相关脑区的正常功能,对相应的奖赏信息处理存在异常,导致前额叶与海马体和楔前叶的功能连接减弱,导致认知功能受损,以及减少青少年的扣带回灰质密度等等。

当然,并不是所有专家都认可海特的判断。有学者专门针对海特提到的300多项研究一一详查,认为其中很多存在数据问题或者统计方式错误。对此,澳大利亚一项政府文件也提到,关于社交媒体的影响可能会有国别差异,急需成熟的跨国数据的共享。

也有人反驳,社交媒体或许给孩子们带来了或多或少的伤害,但同时,它也发挥了很多积极的作用,比如,为年轻人尤其是边缘人群提供一个支持性社区等。

这就引出了第二个问题:不同的监管模式分别会带来什么样的结果?哪种做法最终收益最大?

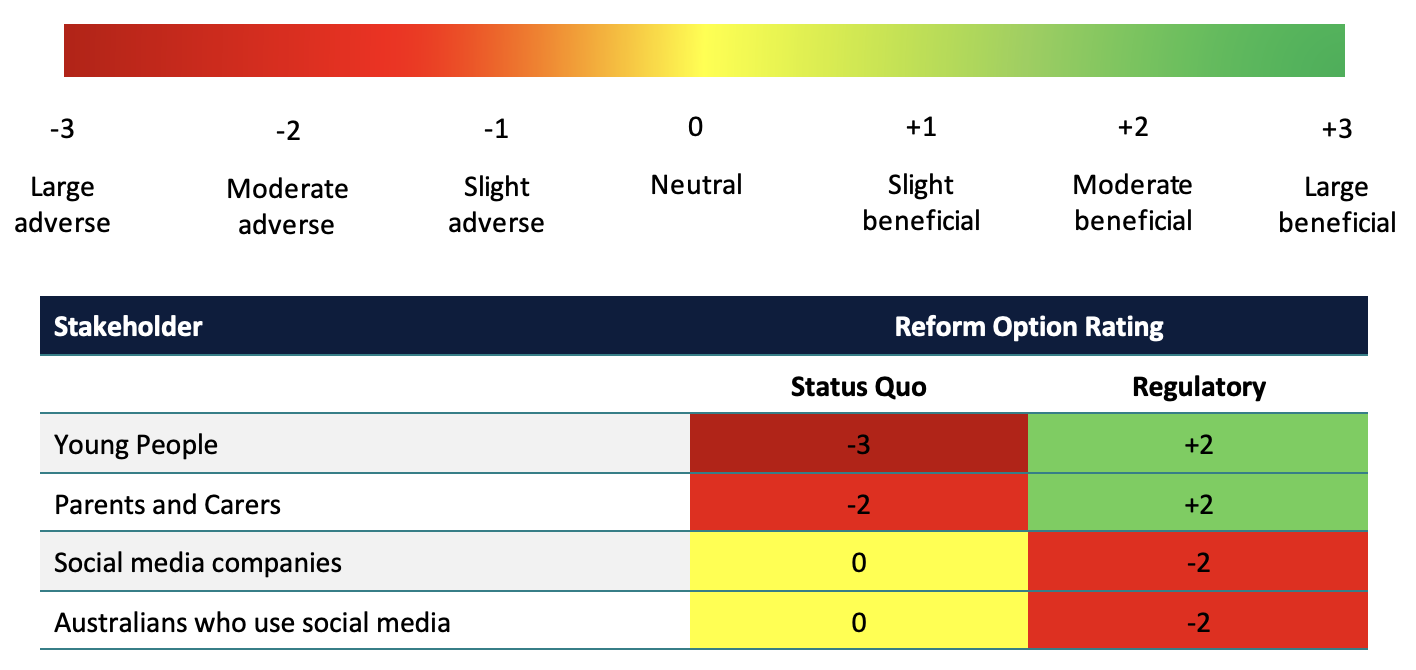

澳大利亚政府在通过《2024网络安全修正案》之前,曾经计算过收益和成本的权衡。他们对相关利益方(青少年、家长、社交媒体公司)的影响进行了综合评估,得出了对每个政策选项的净效益评分,发现,若维持现状,净效益将为-5,青少年和家长受害较大;若设定16岁最低年龄限制,净效益为零,青少年和家长将收到的正面效应与社交媒体公司和用户得到的负面效应正好抵消。

强烈反对16岁以下未成年人使用社交媒体并在不遗余力推动国会立法的海特,围绕有关他的质疑,如此反驳道:决策者应该考虑帕斯卡的赌注(Pascal’s Wager)——听从警告即使错误,损失小且可逆;忽视警告若错误,代价巨大且难以逆转。换句话说,也许社交媒体的危害并没有非常大,但在可能的巨大的风险面前,采取行动,永远要比坐视不理更好。

在《焦虑的一代》开篇中,海特打了个精妙的比喻:假设你的孩子被选定,加入第一个永久性的火星人类定居点,孩子喜欢太空,加上她所有的朋友都报名了,所以在无需你同意的情况下也参加了这个任务。这个定居点需要孩子们,因为他们比成人更能适应火星上的特殊条件,尤其是低重力环境。如果孩子们在火星上经历青春期和生长突增,他们的身体将永久适应火星的环境,他们也永远不会返回地球。你会愿意吗?当然不会,因为你会考虑火星上的辐射、低重力等对孩子身体和心理的潜在危害。社交媒体就类似火星,同样缺乏保护措施、同样需要付出适应环境的代价,以及同样面临家长难以监管的境地,为什么我们就应该放任孩子们在这个虚拟的“火星”上漫游?

相比西方国家,中国对青少年互联网的管理应该算是比较早也相对严格,比如规定网络平台企业不能为不满16岁未成年人提供网络直播服务;平台需要提供未成年人模式,分龄推荐内容、隐藏未成年人地理位置;未经学校允许,未成年学生不得将手机等智能终端产品带入课堂;以及,“所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务,其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务”等等。

这被作为支撑中国无需采取更多监管行动的论据之一。然而事实是,目前的监管远远不够。比如,《县域未成年人网络消费调研报告》问卷调研显示,使用过青少年模式的未成年人占比还不到一半,更重要的是,如果你打开青少年模式,会发现里面的内容不仅单调、乏味,有些甚至显得低智,且总体数量有限。

中国需要采取行动还有两个更重要的原因,一是中国未成年人上网比例全球居首,且中国网络应用场景多,也为青少年使用各种社交媒体提供了机会;二是在中国城乡发展失衡、存在大量流动儿童的大背景下,手机和游戏已经成了很多相对落后的县乡地区的孩子们的第一陪护者。

是的,很多网络问题的根源在于社会——整个社会都在加速,我们也对自己、对孩子施加了越来越高的期望,无论是工作还是学业,内卷已成为常态,越来越原子化的家庭结构下,孩子们的生活日趋被固化于学校和家庭,缺乏丰富的课外生活和陪伴等等。这些都是深刻、长远的社会问题,短时间恐怕很难得到解决。

恰因如此,监管的必要性更加凸显。当父母要么被困在“996“的工作日常,要么陷于精细育儿、母职惩罚,完全让家长来承担屏幕监管的责任既不现实、也不友好。

还有观点认为,未成年人也有参与数字发展的权利,成年人无权剥夺。正如北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华在财新上刊文所言,“成年人往往想当然地认为,为了孩子的福祉,可以决定甚至主宰孩子的一切。其实在这个过程中,成年人社会付出的代价往往就是扼杀了孩子的灵性以及创造力,而灵性以及创造力在人工智能时代恰恰是人类社会最宝贵的,是人与智能人最本质的区别。” 但数字发展,不一定非要依赖社交平台,至少不是现行这种以煽动情绪,以流量盈利的模式下的社交平台。实际上,在澳大利亚的政策中就排除了YouTube、Messenger Kids、WhatsApp、儿童帮助热线和谷歌课堂等健康和教育服务。

更何况,数字媒介,真的可以促进孩子的创造力吗?玛丽·K. 斯温格尔的观察值得我们深思。她在《劫持》一书里提到,过度使用数字媒介会显著降低α脑波的活跃度,当这些脑波活动减少时,可能会对大脑的创造性思维和专注力造成负面影响。

当然,一刀切的禁止措施,到底能起到多大作用还很难说。澳大利亚政府给了平台一年时间,让它们开发技术,阻止16岁以下未成年人开设账号。在这个过程中还会有无数的问题涌现出来,如何确保隐私,如何验证年龄信息,如何收集,谁来收集等等。但至少,这一法案释放出了一个强有力的信号,即不会任由未成年人在毫无安全保证的情况下在火星上漫游。当这个信号发出,至少可以引发更全面、深入的讨论,至少可以争取到一个相对安全的期限,让平台打好“安全补丁”,让成年人尽可能地修补好让无数未成年人陷入抑郁、焦虑的破碎的角落,比如打造适合青少年活动的场域,培养孩子的数字素养,为需要关爱的留守儿童和进城务工儿童,以及遭受家庭暴力或者校园欺凌的孩子,提供适当的服务和法律保障,等等。就像全球的禁烟共识也经历了漫长的波折、克服了大量经济利益和社会观念的阻力方得以达成,数字时代的青少年保护不会一蹴而就,但至少,澳大利亚版本的社交媒体禁令将是一次积极的尝试和突破。

评论