撰稿 李君宇 李志刚

未来五年,保守的传统企业会消失,将是新经济的天下。

新经济的企业:

一种是以新技术、新商业模式切入各个行业的创业者,比重超过70%;

另一种是40多岁、年富力强的传统企业家,有意愿、有能力进行转型和变革,借助原有的供应链优势,利用新技术、新商业模式对公司内部进行改造。

乐心医疗就是后者的代表。

2002年成立至今,乐心医疗最初是做电子秤核心方案研发,后转型做整机贴牌,生产电子秤、脂肪秤、血压计、血糖仪等产品,2010年再次转型,瞄准医疗领域的智能硬件,向国内市场推出自主品牌。

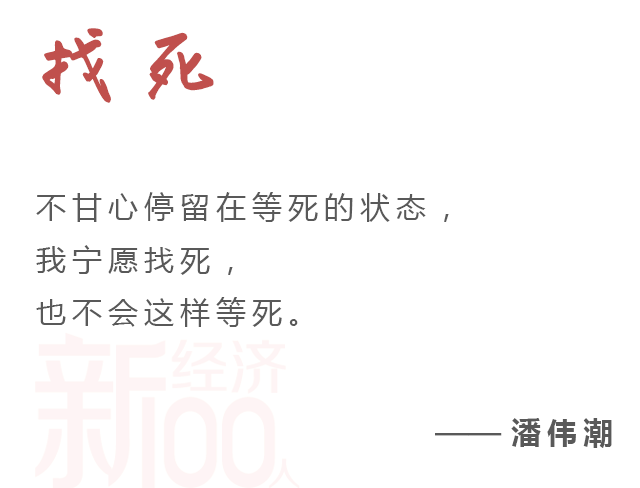

投资人不看好乐心的转型,直接说这是在做一件很不靠谱的事,完全没有互联网基础,在找死。乐心医疗创始人兼CEO潘伟潮很不服气,「我不甘心停留在等死的状态,我宁愿找死,也不会这样等死。」

▲乐心医疗创始人兼CEO潘伟潮

六年时间,乐心完成惊险一跃,2016年11月以15.63元发行价上市,截至2017年3月29日股价145.81元。2016年营收7.7亿元,内销(自主品牌)营收3.25亿元,外销(贴牌生产)营收4.45亿元。相比2015年内销2.1亿元与外销4.1亿元,2016年进一步缩小了自主品牌和贴牌生产的差距。

从「世界工厂」时代走过来的传统企业,面临技术变革的浪潮,如何顺利度过转型期挑战已经成为迫在眉睫的问题。乐心这15年来的经验、教训、得失,恰好能够成为参考案例。

这正是「新经济100人」做这篇报道的初衷。

01

生死关之一:没有话语权,转型主动权你抓不到

转型一着不慎满盘皆输,只有亲自把握主动权才能步步为营。

出生于1973年的潘伟潮赶上了中国加入WTO的时代,他在中山开设公司乐心,为客户研发电子秤核心方案。需求暴增,政策利好,再加上潘伟潮对于早期客户关系的经营和维护,2005年乐心销售额达到1亿元。然而,这1亿元的背后是整个电子代工行业趋向白热化竞争,企业利润微薄。

潘伟潮注重技术研发,持有十几项专利,但客户都是小工厂,只图便宜,不注重产品的附加值。不满足于此的潘伟潮做了两个重要决定:

第一,成立出口外销部门,抓住出口谈判主动权,直接面对国际客户;

第二,由单一零件代工向整机方向转型,亲自参与并跑通产品设计、研发、生产、销售等整个流程。

第一批产品投入几百万元,因为售价高的原因迟迟打不开销路。同时,原有的客户发现乐心成了自己的竞争对手,拒绝合作。2006年,乐心销售额下跌到6000多万元,生产线大批工人闲置,员工纷纷离职。因为转型「被扒了一层皮」的潘伟潮夜里辗转反侧,他考虑把公司卖掉,谈了许久没卖成。闭关两个月后,潘伟潮又撸起袖子干。

通过广交会、阿里巴巴海外平台等渠道,乐心努力拓展客户资源。此前的技术积累成为乐心开拓国际市场的优势。其他电子秤厚达30到50毫米,乐心开发出13毫米的厨房秤(SKS-760),最大称重量5千克,精度达到1克,销量达到60万台。后来,乐心推出的另一款厨房秤(SKS-996)获得德国红点设计大奖。

乐心成为飞利浦、博朗等国际品牌的OEM生产商,整机产品出口国家覆盖日韩、欧盟、北美。2007年加入乐心的钟前荣,记得当时一个月外贸订单量大约1万台,2011年月订单量就达到30万台。

▲乐心电子秤产品图

从核心方案解决商到整机生产,公司一度濒临死亡,潘伟潮扛了过来。性格温和的他有时候被人评价「倔得跟驴一样」,2010年这位乐心的大股东又犯了倔,决定做自主品牌往智能硬件转,要给公司加上互联网基因。

四个创始人开会,潘伟潮表达了希望将公司80%的财务和精力放在建立互联网子公司上。他话说得委婉,态度却很坚决:如果不愿意,可以退出。最终结果是,两位创始人专注代工业务,潘伟潮和另一位创始人开辟互联网导向的新兴业务。

两次转型,潘伟潮显现了创始人的主动决策。「职业经理人,你让他去转型,那是不行的」,潘伟潮告诉「新经济100人」,乐心所有转型的决定都是他亲自决策并且亲自参与,创始人或者公司大股东对于这种尝试和转型一定要有开发和探索的心态。

潘伟潮对趋势的捕捉相当敏锐,他非常关注外界正在或者即将发生的变动。这是因为他有过深刻的教训。1998年,潘伟潮还在做MP3,当时电脑在中国很贵,他不看好电脑市场。然而,现实与他的判断截然相反。他反思自己,当时的思维太静态了,人需要动态地看待未来。

02

生死关之二:没有造血功能,转型阵痛你扛不住

转型不可盲目,扬长避短是关键。

2008年金融危机之后,全球经济衰退的阴影挥之不去,贸易壁垒变相提高,加之国内劳动力成本不断攀升,原材料价格居高不下,传统的劳动力密集型企业再次受到重创。

潘伟潮发现贴牌代工终究不是长远之路,他带着疑问去中欧国际工商学院读了EMBA。2010年,潘伟潮回来后决定再次转型:由贴牌代工转型做自主品牌。

但是做自主品牌有两个问题不容忽视:第一打造自主品牌难度巨大,涉及推广、宣传、销售、售后服务等一系列传统代工企业都从未碰到过的问题;第二,硬件产品的售价在竞争中趋向于透明,乐心已经无法从硬件本身获取更高的利润,要打造核心优势,必须从产品延伸到服务,解决用户使用产品背后的痛点。

潘伟潮选择了智能硬件,通过互联网搜集数据,最终提供健康管理服务。他的愿景是「成为在全球具有深刻影响力的健康医疗企业。」

选择智能硬件这一领域的一个原因是,这能够延续乐心贴牌代工的供应链优势、技术研发优势。潘伟潮向「新经济100人」解释:「你必须有根据地,你选择的领域也不能跨度太大。如果我做金融肯定不行的。」

将80%财力、精力放置在新的智能硬件业务上,如果转型失败,公司将遭到重创。一方面,乐心坚持对海外市场输出贴牌代工产品,保证公司的「粮仓」不倒;另一方面,乐心尝试在国内市场打造自主品牌,当时智能硬件才刚刚起步,在国内还是一片蓝海,鲜有公司垄断市场。

2011年,乐心在国内创立自主品牌,正式进入国内智能健康领域,除了电子秤之外,相继推出了血压计、智能手环、智能手表、血糖仪,覆盖体重、血压、血糖、体温等健康管理,应用于家庭、医疗机构及健康管理机构。

当时智能硬件领域,蓝牙技术还未被广泛使用。乐心研发了一套传输协议,血压计、电子秤、血糖仪、计步器等可以通过自定义无线协议远距离传输,通过网关传输数据到PC端,连接医生。

▲乐心血压计产品图

虽然产品开发出来了,但是乐心销售渠道薄弱,产品思维局限大,乐心的自主品牌一直没有打出来。从2010年到2014年基本上都在持续投入,没有产出。值得庆幸的是,乐心海外代工业务的稳健增长给这次转型提供了足够的支撑。

「我们转型虽然变化巨大,从财务指标来看,一直稳健,从来没有亏损。在新业务上All in,但是有稳健的基础不断给予弹药。这家公司不会因为新业务困难而崩溃,一崩溃整个团队会散掉。」潘伟潮说,「一定要趁着业务健康的时候转型,亏损的时候转,多数转不成。」

传统企业的转型比较稳妥的路径是,新业务的发展还要有旧业务的支撑,起码不会因为转型失败而出现整体崩溃。无论怎么转,立足自己的根据地,在发挥自身优势的基础上,大胆试错。

03

生死关之三:没有产品思维,互联网玩法你学不会

转型的根本在于思维,转变思维才能转变战略。

乐心医疗联合创始人麦炯章感觉到,转型互联网最难的是,原先开工厂做硬件,看书也好、培训也好、模仿其他工厂也好,都有学习的途径。转到互联网之后,「好像谁也没法教你怎么做。」

乐心必须自己跌跌撞撞地摸索,最痛苦的是思维的转变。

过去钟前荣面对的对象叫「客户」,现在做自主品牌后叫「用户」。原来他只需要按照客户需求做,不用多问为什么,现在得琢磨,这真的是用户需要的吗?

原来产品不良比率是1%,客户就觉得很好了,因为其他工厂的是3%。但是,做自主品牌,0.3%都不满意。「原先一批货出来,只要给到客户,上了货船,收到钱就完事了,现在用户收到货才是服务的开始。」钟前荣说。

他一开始做外贸市场,转型担任乐心产品负责人之后,发现客服找产品、研发找产品、销售找产品,管理层有想法也是第一个跟产品部门沟通。钟前荣这才发现自己所学的知识、所了解的传统企业流程制度已经不符合公司转型的需求了,产品负责人不仅需要对市场负责,更需要对整个公司业务负责。

衡量产品好坏的标准一是销售量,二是用户好评率。潘伟潮属于侧重技术、产品的CEO,特别重视产品质量。尽管他性格温和,但遇到产品质量问题,气急了也特别严厉:「你想想这个(产品)是你孩子,你孩子走到街上就被骂,会是怎么样?」钟前荣记得,转型初期一次产品质量有问题,有客户投诉,团队里某些同事觉得不是大毛病,潘伟潮直接拿着秤「砰」地一声摔在桌子上,大家吓得要命。

2009年,Fitbit用互联网思维重新定义已经有30多年历史的计步器,将运动数字化。这一年,Withings推出智能体重秤(事实上,Withings自第一批秤开始就是在乐心研发制造生产的,当时Withings团队仅有几个创始成员)。2010年,乐心转向智能硬件。

不过,直到2014年智能硬件市场零星的火苗才真正烧旺。这一年,苹果推出了智能手表Apple Watch,谷歌发表 Android Wear 和Google Fit,三星、索尼、英特尔等推出了各自的智能硬件产品。在国内,小米推出了售价79元的小米手环。

「可穿戴热」的风靡让乐心看到了手环的发力点。乐心主打产品有体重仪、血压计和智能手环。电子秤市场格局基本已经定型,血压计市场还没有被激活,能够让乐心自主品牌成功发力的产品只有智能手环。

乐心医疗产品认证经理谢嘉带领「新经济100人」参观了乐心智能手环生产车间,每个车间大致排布了数十条生产线,每条生产线上有十个左右的工位,每位员工身穿蓝色制服,带着白色口罩,一款手环要经过焊接电子线路板、显示屏、检测电流、焊接USB和序列号、贴膜、防水测试、模拟计步测试心率等多道工序,人工打包之后还需要经过电子秤的精准称重审核包装是否缺漏,最后进行贴牌和抽检。

▲乐心车间内工人正在给Mambo2手环包装盒贴标

2014年,原来在微信工作的潘农菲通过一篇乐心的报道找到了潘伟潮,希望能够和乐心建立微信智能硬件的深度合作,合作条件只有两个,一是必须非常配合,二是有良好的研发实力。

2014年1月,两人约在腾讯园区的咖啡厅,潘伟潮拿了一堆乐心产品给潘农菲进行演示,又是带手环,又是量血压。潘农菲惊讶地发现当大家都在谈利益的时候,只有潘伟潮在谈产品。

潘农菲为人腼腆,声音低沉,采访时每每提到潘伟潮时却特别高亢,两人似乎有种天生的默契。潘农菲曾一度向潘伟潮反映乐心智能手环的抬腕显示有问题,有时候手都甩断了屏幕还是没有显示。潘伟潮知道这个问题之后,产品立即改进了。

距离微信和乐心合作的产品发布日期还剩下一个月,产品临时改成了智能手环,潘伟潮立即让团队从产品研发、设计等做了全面的重构,反应速度极快。2014年7月,微信硬件发布乐心智能手环,手环销量由原来的低迷开始走高。根据IDC国内可穿戴设备报告,2015年第四季度乐心出货量仅次于小米,市场份额10.1%,小米为30.7%。

04

生死关之四:没有人才储备,渠道营销你走不通

传统企业转型面对最大的坎就是人才的缺失。传统线下公司的基因很难吸引到互联网人才,好不容易招进来的人又不知道如何去管理。

2010年到2014年,乐心一直处于困境中,不断投入资金研发,销量低,人才很难找到。因为没有进入互联网圈子,给钱都不一定有人来。乐心在深圳设立做自主品牌的团队之后,离职率很高,招来的人不是很好,潘伟潮也不怎么懂得如何管理他们,外面还有各种不好的传言,人几乎都跑光了,团队换了两轮,留下来的人是极少数的,那段时间很闹心。

深圳时光对潘伟潮来说,是一段失败的经历,但是在最难熬的时候,他也从来没有过放弃的想法。经历过公司濒临死亡的潘伟潮,自诩「老江湖」。乐心副总裁潘农菲问他,你为什么面对这些「不可能完成任务」能这么淡定?他回答,「因为以前有过很多这样的任务,最后也是一个一个地完成了,自己已经被锻炼得淡定了。」

和微信的合作也让乐心打开了进入互联网圈子的通道,越来越多的人知道了乐心。2015年11 月,潘农菲加入乐心,在产品团队建设、公司企业文化建立等问题上给乐心带来新的互联网思考方式。

作为CEO,面对引进的互联网人才需要有更包容、更开放的心态。「你要承认自己不懂,找一个更懂的人来,尊重他们,给他们空间。如果说,我是老板什么都懂,那就没得做了。」潘伟潮说。

2016年乐心成立了品牌运营中心,过去以销售为导向的公司开始在互联网上以品牌助力销售,「我们也是随着时代的发展而变化,其实好多东西都是可以互联的,我们只是其中一个小部分,这绝对不是我们自己创造出来,我们是跟着潮流来配合。」麦炯章告诉「新经济100人」。

乐心品牌总监林国彪就是在2016年10月加入乐心。加入之前,乐心还没有品牌的概念,企业产品链之间品牌和推广框架都是缺失的。林国彪花了很长时间弥补从产品端到市场销售端的短板,包括如何展示产品、有什么卖点、设计什么故事、有哪些细节、如何打通渠道等等。

面对国内巨头小米手环,林国彪认为现在最大的困难就是乐心的核心品牌价值还没发挥出来,主要还是以销售去引导品牌运作。小米的互联网生态圈和品牌架构的延伸可以让它的周围产品快速成长起来。

现在乐心正在尝试减少产品和用户之间的鸿沟。比如将产品分发给马拉松运动员计步,把它的前端数据拿到后端算法团队进行分析,看数据是否准确,反馈到后端研发。

2016年,乐心营收7.7亿元,净利润8000万元,通过微信端、App等渠道,这家公司十多年来终于与终端消费者有了直接的连接。

创业十多年,潘伟潮细数乐心的转型,屡次徘徊在死亡线上。当被问及为什么会做出主动融入互联网的决定时,潘伟潮低头沉思了许久说:「互联网可以帮助乐心超越硬件本身,我知道这个方向很大,远处就是一片大海。」

未来还会有更多的传统企业在新兴互联网大潮中不断被洗刷或者重构,唯一的忠告是:

不要留恋旧世界,一定要做新世界的东西。

评论