说到创意

首先想到的可能是这样

source:London Metropolitan University Undergraduate course

也可能是这样的

source:www.theartstory.org

我们在惊讶于艺术家们超乎寻常的想象力和创造能力的同时,内心却常常是懵逼的状态。

WHAT

“什么鬼”

这样的感受,

萦绕于心,却羞于启齿。

于是...

source:yahoo

不知哪个调皮的工作人员,将一副眼镜放在某个艺术展的一面白墙的墙角处,于是引来很多人驻足围观,努力揣摩设计师想表达的“深层含义”。

的确,艺术能通过色彩、形状、光影等一系列构成方式,将艺术家所领悟到的,很难用词汇描述的情感与思想,或抽象、或委婉、或夸张地表达出来,与受众形成共鸣,满足了人们精神世界的需求,也对社会发展有着推动和启发的作用。

随着人们生活水平的提高,对于美的需求也越发强烈,我们将更多包含有艺术性、设计感的物品带入到生活中。

在装修新家时,我们换上了这种四眼的灶台,设计简洁,金属拉丝的表面和网架的线条都蕴含着浓浓的设计感,与家里的整体装修风格很契合,一切都是那么完美。但在使用时我们却发现,操控的旋钮对应哪一个孔眼时常困扰着我们。

如果你说灶台才4个控制开关,强行记住不就行了,哪有达姐那么矫情?那我们再来看看这个。

这是鼎鼎大名的设计巨腕菲利浦 斯达克(Philippe Starck)的“旷世佳作”—— Juicy Salif,一只柠檬榨汁器。自1990年生产销售至今,已经卖掉了几十万个,如今仍然是产品设计专卖店中、书本上无处不提的经典。但这款佳作的外部材料并不抗酸,且榨汁的时候,汁水并不能完全沿着凹槽表面流下,而是四处飞溅。可以想象出使用时的尴尬场面吧?你带着漂亮的女友回家,聊着天,一边拿出这个很酷炫的榨汁器想耍耍帅,结果一用力,新买的西装上染上黄色的汁水,顺便溅到了女友飘逸的真丝裙上。(此处可以植入一段洗衣机广告,欢迎广告商洽谈)

行为科学家唐 诺曼(Don Norman),不禁发出了产品为何如此令人摸不着头脑的疑问。产品在不断追求外形上的突破,技术上的革新时,却变得越来越高冷,最终被束之高阁。

将美的事物应用于实际生活时,

究竟外观更为重要呢?

还是实用性更胜一筹?

知乎上这样定义“设计”一词:设计是通过各学科的专业知识、经验,有计划地解决问题的行为,把计划、规划、设想通过某种形式传达出来的活动过程。任何创造性活动的计划技术和计划过程均可理解为设计。

日常的生活经验也告诉我们,并不是所有的问题都可以从科技创新的角度来解决,而是需要一种更为全面的方式,找寻新的创意。世界顶级创意公司IDEO提出了关于这种解决问题的思维方式,称为“设计思维“。

生活环境的复杂化,人们的行为决策受各种因素的影响,常规的市场调研方式已不再能充分且准确地解释这些行为规律,而需要通过设计师敏锐的洞察去发现生活中需要被解决的问题,用设计思维的方式将这些需要落实为基础模型,并在实体空间中进行测试,最终形成市场需求的产品。而这里所提到的产品,并非狭义上的”物“,它可能是一种体验、一套管理流程,甚至可能是一种传播方式。

回头看apple的创新,自第一台经典款iphone4上市以来,我们首先感受到的是简洁的外观,精美的做工。但与其他手机品牌相比,除却比例、细节、工艺上的细微差别(当然这些也很重要,只是不在本篇的讨论范围内),实则外型上并没有常规意义上的“突破”。而4以后的产品外形,也只是在经典款的基础上进行调整和打磨,但为何对于产品层出不穷的手机市场,一贯喜新厌旧的消费者,为何仍然对其趋之若鹜?

apple通过多年家用电脑系统积累下的丰富经验应用于手机,创建了自己独立的iOS系统,将内存分为自由(Free)、空闲(inactive)、活跃(active)以及固定(wired)四个类型,并且根据系统需要进行相互转化。当用户点击Home键返回桌面后,程序不会在后台运行,而是被自动暂停,因而不会占用多余的内存空间。巧妙的设计,让即使技术参数上略逊于安卓手机的苹果,在实际使用时却更为流畅。

爱用iphone拍照的手机党们,更是经历了手机换代过程中,拍摄体验的提升所带来的便捷以及摄影的乐趣。难道这不都是深度洞察到消费者使用上的需求,而做的“创新”么?

随着大规模工业生产时代的消亡,互联网带给我们的消费革新,将传统经济规律中,由生产推向消费,转变为需求为导向的生产,随之而来的将是对产品和服务创新的一大挑战。打动人心的不再仅限于形式,而设计也不再是“设计师们”的职责。但看似发散性思维的创新领域该如何有序发展?

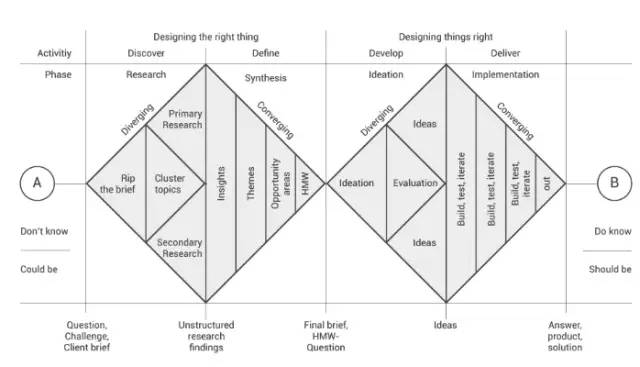

英国设计师协会提出了双钻设计模型(Double Diamond),所有创意或者设计项目都是如何从A点——未知和可能性,到B点——认知和确定的过程。

体验设计师Dan Nessler对双钻模型的扩展

双钻模型将设计流程结构化,分为四个阶段:

1、探索/调研——深入透析问题(发散)

2、定义/合成——将问题聚焦于某个领域(集中)

3、发展/构思——解决问题的潜在方案(发散)

4、传达/实现——实施方案(集中)

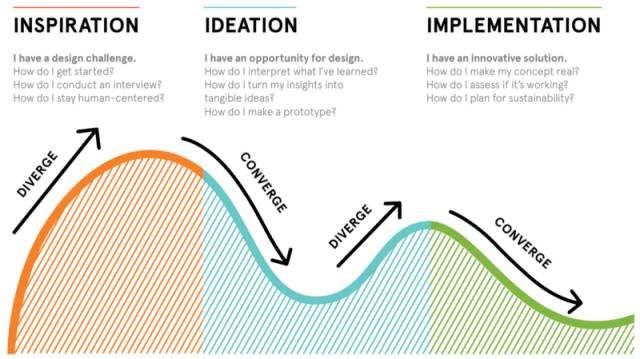

IDEO公司以人为本的设计流程

在实际运行中,双钻模型并不是一个从起点到终点的完结模型,而是根据用户的需求产生灵感,找寻解决方案,再从实际实施过程中发现新的问题,继续解决问题的巡返往复的过程。

拿早先的四眼灶台为例,当实际管道排布及安装上的限制,让出火孔与点火旋钮的位置不能做到一一对应时,为了减轻使用时的困扰,我们或许可以在面板上加上“意符(signifiers)”——行为科学家唐 诺曼(Don Norman)提出的,帮助人们理解产品使用位置的示意法。

四个圆点的位置分别对应四个灶眼,黑色的点则表示旋钮控制的灶眼位置,简单、明晰,且不破坏原先产品的美观。

本文均为快锐达原创内容,

欢迎合作转载,需注明出处。

评论