文 | 唐学菲

安徽人形机器人先导区,扩容在即。

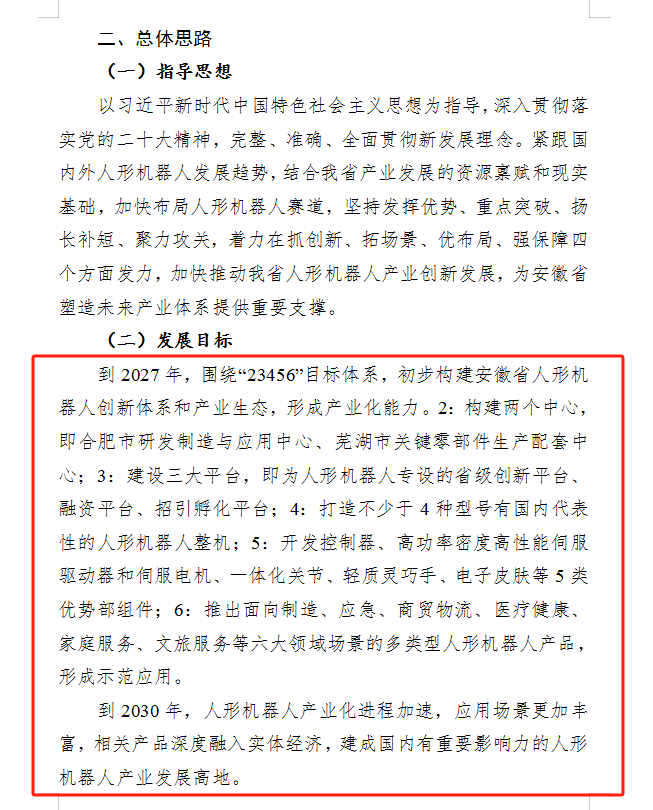

日前,2024年12月6日,安徽省工业和信息化厅发布《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024—2027)》,明确指出,到2027年,构建安徽省人形机器人产业的“23456”创新体系和产业生态,建成在国内具有重要影响力的人形机器人产业发展高地。

当下,全国比较熟知的是,安徽已建成合肥和芜湖两个人形机器人产业先导区。而相比同在长三角,人形机器人产业也走在全国前列的浙江来说,杭州、宁波、绍兴和台州等多个城市人形机器人发展“多点开花”,安徽相关产业的区域竞争力亟待扩容。在以合肥和芜湖为领头的城市之外,全省需要更多的城市在人形机器人方面“脱颖而出”。

那么,安徽人形机器人先导区,下一个城市会是谁?

根据上述《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027)》透露,蚌埠市将重点突破人形机器人与智能机器人产业的“智慧大脑”“敏捷小脑”“强健肢体”“智能感官”等关键共性技术。蚌埠,人形机器人产业的发展潜力和势头,“声量”在全省日益蔓延。尤其是当地盛名已久的“传感器”产业,正在赋予机器人最重要的感知能力,从而“修炼成人”。

人形机器人 合肥、芜湖“声名在外”

目前,安徽人形机器人在全国的地位,与北京、上海、广东等一线城市基本同步,发展较快,成果较多。具体到合肥和芜湖两个先导区城市的情况:

合肥,一方面,高校和科研机构作为“底气”。如中国科学技术大学、安徽大学等高校以及江淮前沿技术协同创新中心等科研机构。

2024年7月19日,由江淮前沿技术协同创新中心牵头,联合中科大先研院、合肥工业大学、科大讯飞、蔚来汽车科技(安徽)有限公司等13家单位,建设集研究、设计、评估与市场一体化的产业创新平台;围绕人形机器人“大脑-小脑-肢体-测评”全方位全链条技术布局,形成“产、学、研、用”一体化全链条发展模式的安徽省人形机器人产业创新中心、安徽省人形机器人重点实验室,在合肥正式揭牌。

另一方面,人形机器人成果已经开始落地。2024年7月19日,合肥自主研发的“启江一号”人形机器人正式对外亮相。该机器人身高1.7米,体重55公斤,已经测试完成,能够在复杂环境中实现高效自主运作。

芜湖,一方面,布局全国人形机器人行业的龙头企业。埃夫特,是芜湖专注于工业机器人产业的高科技公司,2020年已在科创板上市。

据埃夫特官网显示,埃夫特2023年工业机器人销量突破12000台,2024年销量继续保持快速增长态势,预计将增长20%左右。埃夫特目前已孵化成立了启智机器人公司,正在向人形机器人和智能机器人通用技术底座发力,深耕具身智能领域。

2024年12月4日,埃夫特发布公告,其“埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目”已获得芜湖市人民政府相关部门同意批复,项目总投资不超过 18.93亿元。

另一方面,已形成完善的人形机器人上下游产业集聚。据公开信息和数据显示,芜湖已集聚机器人上下游企业220家,年产值突破300亿元,形成了以埃夫特、酷哇、行健机器人、奥一精机等企业为龙头的机器人本体和关键零部件企业集群。

此外,芜湖人形机器人样机预计2025年上半年发布,产业进度从研发到成果落地已然加速。

传感器 人形机器人的“五官”

安徽已拥有合肥和芜湖两个先导城市的先发优势之外,在人形机器人的关键性技术上亦有先见之明。分解全球人形机器人重要技术,感知技术、控制技术、人工智能与决策技术、机械结构与材料技术、动力与能源管理、人机交互技术、软件与操作系统和制造技术等缺一不可。

合肥和芜湖,目前在人形机器人部分相关技术上各司其职。

合肥,凭借中国科学技术大学等高校科研院所的雄厚实力,在人形机器人“大脑”、“小脑”、“肢体”以及“关键共性技术”等核心领域突破明显。如安徽首款人形机器人“启江一号”,在各项技术上均有体现,全身拥有36个自由度,搭载激光雷达、红外相机毫米波雷达、腰部IMU、双目相机等传感器,续航时间超过1小时。

同时,据公开信息显示,合肥包河区正积极布局人形机器人产业,成立专班并拟建产业园,聚焦医疗、协作、服务机器人等领域。区内企业柔性科天主要研发“机器人皮肤”,将人工智能与新材料技术结合,推动人形机器人向更人性化方向发展。

芜湖,按照先导区规划,将重点突破人形机器人与智能机器人产业的“智慧大脑”“敏捷小脑”“强健肢体”“智能感官”等关键共性技术。

需要指出的是,合肥和芜湖目前在人形机器人的关键性技术上尚未能穷尽所有,特别是在感知技术方面,是最难也是最重要的技术之一。

人形机器人的感知技术,主要聚焦传感器,包括视觉传感器、力/力矩传感器、触觉传感器和惯性测量单元(IMU)等。其中,各种传感器在人形机器人中的作用可以类比于人体的“五官”,是人工智能硬件设施里的“神经元”,也是物联网最重要的“元器件”之一。

视觉传感器,相当于人形机器人的“眼睛”,能够捕捉和处理图像信息,帮助机器人识别物体、环境和场景;力/力矩传感器,是人形机器人的“肌肉和关节中的力感受器”,可控制机器人在抓取物体时控制力度,避免损坏物体,同时在行走和操作过程中保持平衡和稳定。

触觉传感器,类似于人形机器人的“皮肤”,能够感知外部的触觉信息,如压力、温度、纹理等。惯性测量单元(IMU),是人形机器人的“内耳的前庭系统”,用于机器人的姿态控制和平衡,帮助机器人在行走、跳跃和转身等动作中保持稳定。

人形机器人下一站 蚌埠蓄势待发

值得注意的是,在人形机器人传感器技术上,实力不亚于合肥和芜湖,蚌埠已经布局深远。

首先,规划上,蚌埠将打造智能传感产业集群新高地。

2024年5月9日,安徽省科技厅、省财政厅等七部门及蚌埠市人民政府联合印发《关于支持中国传感谷发展若干政策》(以下简称《政策》),支持蚌埠大力推动智能传感器产业规模化、集群化发展。

按照《政策》,安徽将推动以蚌埠中国传感谷为核心集聚区的智能传感器产业加速发展,加快中国传感谷建设,深入推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

目前,位于蚌埠龙子湖畔的中国(蚌埠)传感谷,与合肥声谷和芜湖视谷一起,被誉为“全国三大传感器基地”。并且,蚌埠传感谷也是安徽省人工智能产业重点布局支持建设的特色产业园,据蚌埠传感谷官方数据显示,产业园内已聚集行业重点企业20余家。

同时,据人民日报此前报道,截至2024年7月1日,蚌埠全市智能传感产业相关企业200余家,其中高新技术企业50家,省级以上专精特新企业40家,覆盖产业上下游各个环节,产业集聚效应日益显现,经济规模总量超百亿元。

其次,龙头企业布局上,人形机器人所需的传感器全国性企业蚌埠已有多家。

如安徽北方微电子研究院集团有限公司,根据官网信息显示,作为蚌埠新质生产力的代表性企业,以中国兵器工业第二一四研究所为主体单位,由华鑫智感、华鑫智控、博海创业、星联智创、微鑫基金等参控股公司组成。区域布局上,以“一地、一园、七中心”展开,其中“一地”指蚌埠MEMS产业基地、“一园”指中国传感谷中央创新产业园。

目前,安徽北方微电子研究院集团有限公司主要致力于MEMS传感技术,成功推出了多款高性能MEMS传感器产品,包括超高精度MEMS谐振式压力传感器,性能指标达到满量程精度小于0.02%FS,量程范围110kPa-50MPa,性能水平国内第一;多参数复合传感器:重点布局惯性、压力、气体、声学、光电、多参数复合传感等领域,协同完成MEMS传感器相关共性关键技术攻关。

这些产品,可用于人形机器人的视觉系统、关节、皮肤和姿态平衡控制等。同时,据公开信息显示,安徽微电子研究院院还与国内外知名高校、科研机构和优势企业深度合作,推动科技成果转移转化,为人形机器人的研发和应用提供技术支持。

如芯动联科,根据官网信息显示,是国内高性能MEMS惯性传感器龙头公司,主要产品包括MEMS陀螺仪和加速度计,以及由陀螺仪和加速度计组合的惯性测量单元(IMU),用以实现导航定位、姿态感知等多项功能。2023年6月30日,芯动联科登陆上交所科创板上市。

目前,公司最大的业务MEMS陀螺仪,技术已达到国际先进水平。该传感器主要应用于姿态稳定和定位导航,这与人形机器人在实现精准运动和智能操作方面的需求高度契合。

芯动联科还曾公开透露,公司MEMS传感器产品将应用于人形机器人。2024年11月29日,芯动联科回复投资者在互动平台提问,公司产品是否可以运用到人形机器人:“公司主营产品为高性能MEMS惯性传感器(包括IMU),可以帮助机器人在动态环境中实现平衡维持,执行精确的运动控制,其姿态控制精度对人形机器人的稳定性和安全性有重要影响。”

此外,在人形机器人的材料供应上,蚌埠也有相应的产业进行承接。

如蚌埠凯盛工程技术有限公司,根据官网信息显示,是中国建材国际工程集团有限公司的全资子公司,主要聚焦于玻璃新材料的研发和生产,目前公司玻璃新材料产品在人形机器人上面已有应用。

产品方面,超薄玻璃领域,蚌埠凯盛研发出30微米柔性可折叠玻璃和0.12毫米超薄触控玻璃,这些材料可以用于人形机器人的显示屏和传感器,提高其灵活性和耐用性。

成效方面,2022年8月,工信部发布《2022年度智能制造标准应用试点项目名单》,蚌埠凯盛《玻璃新材料高端装备制造数字化车间标准应用试点》项目成功入选,是彼时安徽省唯一一家入选的企业。这标志着,公司在智能制造领域的技术实力和标准应用能力得到了国家认可,将为人形机器人的生产提供了标准化和规范化的支持。

可以预见,在规划、企业布局以及上下游产业链完善的快速发展下,蚌埠,成为安徽人形机器人先导区下一站,已经蓄势待发。

评论