文 | 创业最前线 吴晓薇

编辑 | 蛋总

“2025年,对于江西酒业而言,是一个充满机遇与挑战的年份。”江西酒业流通协会官方媒体《江西酒市》近日发布文章表示。

该文章提到,江西白酒业的市场容量多年徘徊在150亿左右。而在这个150亿元的市场中,昔日王者四特酒从“黄金岁月”的销售额50亿元跌落至15.08亿元。

在业内人士看来,过去十年,四特基本上失去了对江西基地市场控制力。

是什么因素让曾经的“赣酒之王”四特酒跌落神坛?在新的白酒竞争格局中,江西白酒又会否出现“新王换旧王”的戏码?

1、从50亿元到15.08亿元

2月8日,江西酒市微信号发布了题为《2025,江西酒业:实干方能铸辉煌!》的文章。

文章指出,江西酒圈一直在鼓吹江西拥有300亿市场容量的潜力,仿佛这一目标指日可待;部分江西酒企高喊着要完成30亿、60亿的销售目标,然而,这一切若只是空中楼阁,那终将是镜花水月。

同时提到,应以实干为先,让江西的酒企先从实现5个亿、10亿的小目标做起,江西白酒业的市场容量也应从多年徘徊在150亿左右的现状出发,先去实现200亿左右的目标。

在这150亿元规模的市场中,有一家酒企一度跃居二线,成为“赣酒之王”,这就是四特酒。

四特酒的名字,源于酒坛上的四个“特”字。

清末民国时期,娄源隆酒坊继承并改进了江西宜春樟树的传统酿酒技艺。为了防伪,娄源隆在酒坛子上贴了“特”字,表示酒特别优质,后来改为贴四个“特”字,表示酒比以前更优质。

久而久之,人们就把娄源隆的酒称为“四特酒”。

到了1952年,国家对“娄源隆”等酒店实行赎买政策,四特酒的前身“国营樟树酿酒厂”正式成立,随后该酒厂注册使用“望津楼牌”商标。

1983年,“江西樟树酒厂”更名为“江西樟树四特酒厂”,并注册了“四特牌”商标。在这期间,四特酒曾五次被评为“江西省优质名品”。

2005年,江西四特酒有限责任公司挂牌成立,并于两年后更名为四特酒有限责任公司。目前,公司主打产品包括天工系列、年份酒系列、东方韵系列、星级酒系列、特香经典系列、锦瓷系列等。

作为特香型白酒代表,四特酒具有“一口三香”,即浓、清、酱三种香味协调的特点。

凭借其独特的口感与品质,2012年,四特酒销售额突破50亿,占据江西省内白酒市场半壁江山,并被消费者视作“八大名酒”之后的第九大名酒。

而同样在2012年,“茅五”营收超过200亿元、“洋泸”营收超过百亿,随后仅有顺鑫农业和山西汾酒营收超过50亿元,如今的行业第六古井贡酒在当时营收仅为41.97亿元。

这是四特酒的“黄金岁月”,但遗憾的是这段日子并没持续多久。

2013年之后,环江西市场其他省份白酒品牌纷纷进入到江西市场,逐步瓦解了四特酒的王者地位。

据中访网报道,2022年四特酒的销售额仅为20多亿元。另据《2024宜春百强民营企业榜单》显示,四特酒2023年营业收入降至15.08亿元。这也意味着,2023年四特酒在江西省内的份额降至10%左右。

“过去十年,四特基本上失去了对江西基地市场控制力。”传才战略智库首席专家王传才对「创业最前线」表示。

2、产品老化、创新滞后

在业内人士看来,战略上核心领导缺位,战术上市场要素缺失是四特酒近年来业绩下降的核心因素。

知趣咨询总经理、酒类分析师蔡学飞对「创业最前线」表示,由于整体产品创新滞后、市场营销策略过于保守,导致从2012年开始,四特接连错失了品牌高端化、产品结构升级,以及全国化发展等多轮优势。

“而这最终也导致品牌形象受损、渠道萎缩严重、组织动荡且销量下滑。”蔡学飞总结道。

据「创业最前线」观察,四特酒在中低端和高端价位均有布局,但不同单品价格价格跨度较大。

在天猫四特酒旗舰店上,其单品价格从80元左右到2580元左右,这或让其品牌定位较为模糊,分散了顾客的认知。

早在2009年,四特推出了东方韵系列产品,开启“四特酒+四特东方韵”主副双品牌战略运作。

而东方韵系列也成为了四特的主力产品,助力四特跃升为白酒区域性龙头代表性品牌,为2012年销售额突破50亿元作出过卓越贡献。10年之后的2019年,四特仍借助东方韵系列等产品开展全国化招商。

高端化方面,四特天工系列天工1952与天工1972是公司近年来主打的高端产品。而在600元以上的高端市场,茅台、五粮液、国窖1573等占据绝对主流,区域酒企若想挺进这一市场,需要更加精彩的品牌叙事,加深消费者的认同感。

“面对各大名酒企业结构性调整,四特产品线出现严重老化,包括价格穿底,渠道利润很低等,以致失去了这一轮白酒发展黄金周期。”王传才说。

蔡学飞也认为,东方韵等老产品老化、天工系列等新产品高端化遇阻,限制了四特酒的进一步发展,目前的四特酒也需突破,寻找新的方法转型优化升级。

除了产品老化,四特的渠道和营销老化或也成为拖累其业绩的因素。

王传才指出,过去十年,白酒传统渠道与电商渠道均发生了巨大的革命性变革,其渠道仍然沿袭传统渠道模式,渠道动力越来越小。

同时,白酒品牌传播也发生了翻天覆地的变化,而四特酒业几乎没有有效的品牌传播与品牌推广活动,品牌在消费市场影响力日渐式微,四特已经从品类型结构化品牌走向边缘化。

值得注意的是,10余年前,江西省酒类流通协会数据显示,省内白酒市场近100亿元,本地白酒占七成。而眼下,江西省内白酒市场规模则为150亿元左右,增长不甚明显。

“四特在基地市场壁垒基本解除。”王传才提出,江西省内李渡成功跻身10亿量级结构性规模,省外包括川酒、苏酒、徽酒等迅速填补了四特酒业留下的市场真空。

其中,李渡的增长成为四特酒发展的一个挑战。据珍酒李渡2024年中报,截至当年6月30日,李渡收入为6.75亿元,同比增长37.88%。

据「创业最前线」了解,李渡的增长在营销方面得益于打出围绕“申遗”的文化牌,以区别于洋河的宴席策略和四特酒的渠道优势,开展沉浸式的酒旅体验。

产品方面则通过圈层营销,打造高端产品李渡1955和李渡1308。其中李渡1955是从2015年左右开始做起,而四特的天工1952和1972分别在2019年和2022年上市。

“作为沉浸式营销代表酒企,最近几年李渡酒确实发展迅速,无论是从品牌价值、产品结构还是市场号召力都在稳步提升,隐隐有江西龙头的趋势,这给四特酒造成了很大的经营压力。”蔡学飞说。

3、高层缺位

从客观情况来看,企业高层的缺位、企业战略的不断摇摆是四特酒近年来发展的重要问题。

这就不得不提四特酒的董事长、总经理廖昶。

廖昶是江西樟树人,据媒体报道,其曾在本地机关多个部门工作过,1998年进入四特酒,任副总经理。彼时四特经营体制落后,生产效益低下,一度深陷负债,业绩跌入低谷。

2002年,廖昶接手四特酒的董事长兼总经理后,进行了大刀阔斧的改革,首先是砍掉了52款产品,聚焦核心单品;其次又完成了四特酒业的改制。

客观来说,这为四特酒日后迎来“黄金岁月”作出铺垫。

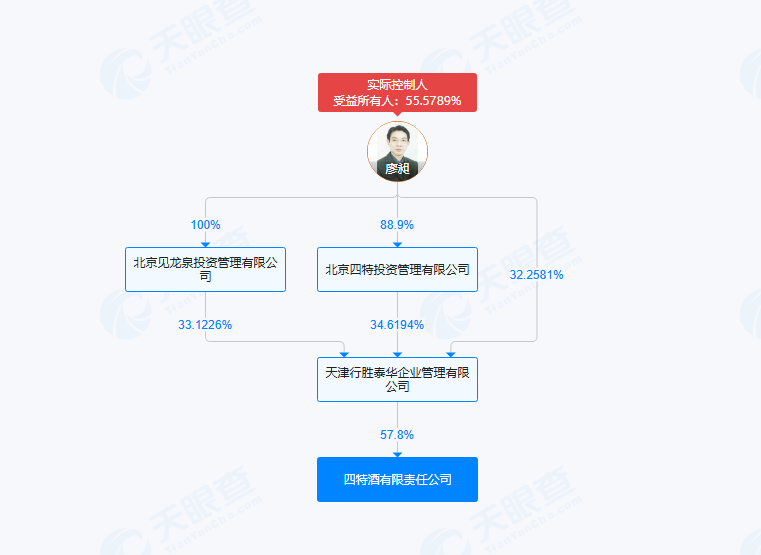

图 / 天眼查截图

天眼查显示,廖昶通过间接持股,持有四特酒约55.46%的股份,其余两位主要股东分别为“帝和中国发展”和“北京行健弘业投资”,均指向境外的实控主体,真正所有者未明。

王传才直言,2016年白酒进入到复苏期,但廖昶远赴海外,导致四特出现主要领导人缺位,公司失去了行业复苏期要素性调整。

他进一步指出,2012年至今,四特酒业营销组织出现了激烈动荡,包括核心营销高管离职,中层营销骨干跳槽等现象,严重影响了公司市场战斗力。

据第一财经日报2013年报道,四特酒遭遇动荡,多名高层集体离职,部分区域的一线销售人员也面临裁撤问题。

不过,四特方面对此回应,仅有两位高管离职,一位是媒体已经公开的贺恒辉,在公司担任职务是副总经理,主要负责销售团队,另外一位不便公开。

值得注意的是,彼时(2013年)四特制定了70亿元(含税含折让)的销售目标,并提出提出了“三年跻身‘百亿’俱乐部”。但随着2012下半年白酒行业遭遇新的发展低谷期,国内白酒行业增速普遍下降,四特是否完成该目标并无下文。

而到了2019年,四特酒的产品质量也出现了问题。

据南昌交通音乐广播微博、北京晚报健康专列微信号等多家媒体报道,福建大利家商贸有限公司销售的标称四特酒有限责任公司2015年2月4日生产的四特酒甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格。

而根据食品添加剂使用标准的相关规定,白酒中不得检出甜蜜素。相关市场监管人员表示,消费者如果经常食用甜蜜素含量超标的饮料或其他非法添加甜蜜素的产品,可能会因摄入过量对人体的肝脏和神经系统造成危害。

在内忧外患之下,曾经的“赣酒之王”四特酒逐步走向衰落。

不过,在蔡学飞看来,具有历史、文化、区位、品牌以及消费者等良好条件的四特酒,只要渡过目前的调整周期,其发展前景依然值得关注。

而在江西省150亿元规模的市场中,会否上演“新王换旧王”的戏码,且看四特能否认真审视自身的发展战略问题,挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾。

评论