界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

本周,全国不少中小学校开学,孩子们重归校园,一则新闻却将课堂搅动得不平静。就在2月10日,来自广西百色的举报信揭开了一个教师性侵害未成年学生的事件。当地一高中班主任对女生实施长期性侵害,致其患上重度抑郁,于今年1月自杀身亡。又一桩案件,除了再次警醒人们要花大力气预防和应对儿童性侵害的发生,另一方面也映射出当下家庭、学校、社会性教育的长路漫漫。

刘文利是一位性教育的筑路者。她是北京师范大学教授,从1988年开始从事儿童性发展与性教育研究工作。她根据联合国《国际性教育技术指导纲要》,依循中国本土情形,创作了供不同年龄阶段的在校人群学习使用的性教育读本。

2017年,刘文利历时10年主编并出版的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》(全12册)因配图直白展示生殖器官和出现生殖器官的科学名称,被直呼“尺度太大”,在网络上引起广泛讨论。2021年,新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》首次将“性教育”写入“学校保护”一章,明确规定在幼儿园和学校要开展适合未成年人年龄的性教育。性教育在中国有了法律地位和保障,这也成为中国性教育历史发展的一个里程碑。

2024年7月,刘文利创作的《珍爱生命·儿童生命教育绘本系列》由中国妇女出版社出版。绘本共8册,囊括了她推广的“全面性教育”的8个核心概念——她希望父母能够利用这套绘本大方地跟孩子谈性。这套绘本帮助孩子认识生命价值,树立安全意识,遵守社会规则,学会保护自己。刘文利认为,性教育可以预防性侵害、非意愿妊娠、艾滋病,但性教育不仅仅在预防上发挥作用,性教育也教身体尊严、性别平等、多元家庭模式,性教育更是把人往理应受到尊重、有其自身价值、得到幸福生活的方向培养。

01 父母也需要性教育

界面文化:注意到这套绘本强调亲子共读属性,除了能在幼儿园开展性教育时使用,也很适用于家庭教育的场合。

刘文利:我们国家的基础教育从孩子3岁进到幼儿园开始,直到高中毕业,共15年时间。现在也在发展3岁前的照护或者托幼服务,但大多数3岁以下的孩子都是居家养育。

性教育有一些内容适合在家里进行教育,因为它是渗透在日常生活细节当中的。不是在学校正规的课堂上讲授的形式,更像是父母带领孩子在日常家庭生活的温馨时刻去感受、体验。在和孩子互动的时候,父母也会向孩子传递一些知识、态度和价值观。

家庭是人建立情感的地方,孩子的安全依恋,对人的信任,对幸福的体验,对爱的感受,从出生就已经开始了。家庭是孩子的第一个成长环境,而且为孩子后面的性发展奠定重要基础。我们鼓励父母从小跟孩子共读绘本,也因为共读行为本身就能帮助亲子建立亲情。想象着孩子被父母搂在怀里一起阅读绘本的画面,孩子是能感受到安全和幸福的。

界面文化:但现实情况是,很多父母对于与孩子产生性教育的对话感到困难。

刘文利:在做幼儿园和学校性教育调研的时候,我们发现一些父母不太知道怎么样跟孩子谈性,或者说对性教育有比较狭隘的理解,觉得所谓性就是生殖器官、性交和生孩子,很多父母自己也羞于讨论。

孩子在早期肯定有认识生命的起源、学习如何尊重和热爱自己的身体的需要的。让孩子从小知道自己的身体和父母的身体是什么样的关系,父亲和母亲在新生命的诞生上都有什么贡献,有利于亲子亲密关系的建立,也有利于孩子建立良好的生命观。

孩子有性的问题最开始肯定要向爸爸妈妈提问,这就是打开家庭性教育大门的非常关键的机会。当孩子问“我从哪里来”,如果父母拒绝孩子的问题,说“你太小了,你不用知道,等你长大就知道了”,或者编一些瞎话,譬如“你是垃圾堆里捡来的”“你是充话费送的”来搪塞孩子,甚至训斥孩子一顿,孩子也是能感受到父母对此类问题的态度的,ta就觉得这件事不要再来问爸爸妈妈了。

但是ta存在的疑问并没有得到解决,ta对性的探索欲望还在那儿,ta就会选择别的渠道了解。沟通方式是从小就在家庭中建立起来的,父母拒绝回答孩子的性问题或刻意回避,实际上是自己放弃和切断了对孩子的引导机会。如果从一开始,亲子间的信任关系能建立、延续,就不至于出现孩子到青春期后发生与父母之间的对立情况。

有的父母即便觉得性教育很重要,但当孩子问起男孩女孩有什么区别,为什么男孩有小鸡鸡、女孩没有,为什么男孩站着尿尿、女孩蹲着尿尿等问题时,他们也不知道怎么回答,担心自己知识不足,说早了、说错了、说多了、说深了,对孩子产生不好的影响。他们明白自己掌握的知识不够系统,上网去查又意识到网上的各种信息良莠不齐。我们应该更积极地提供科学资讯,给父母补上性教育这门课。

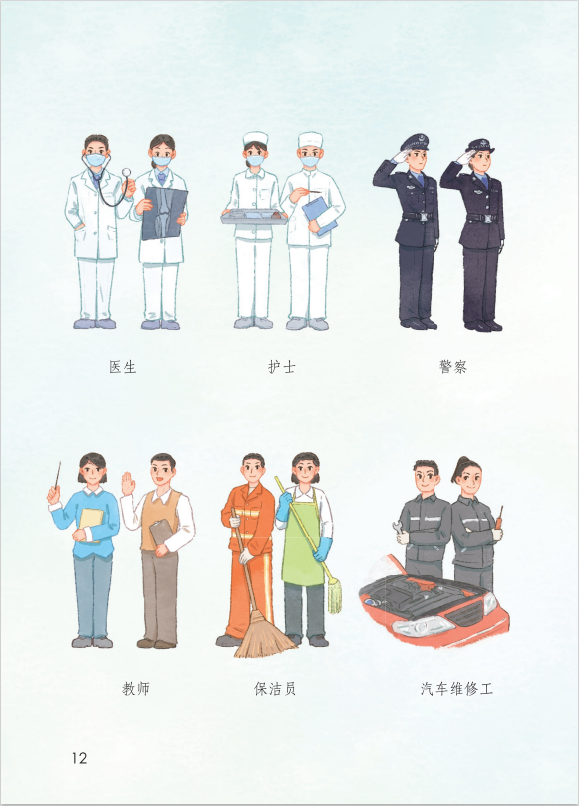

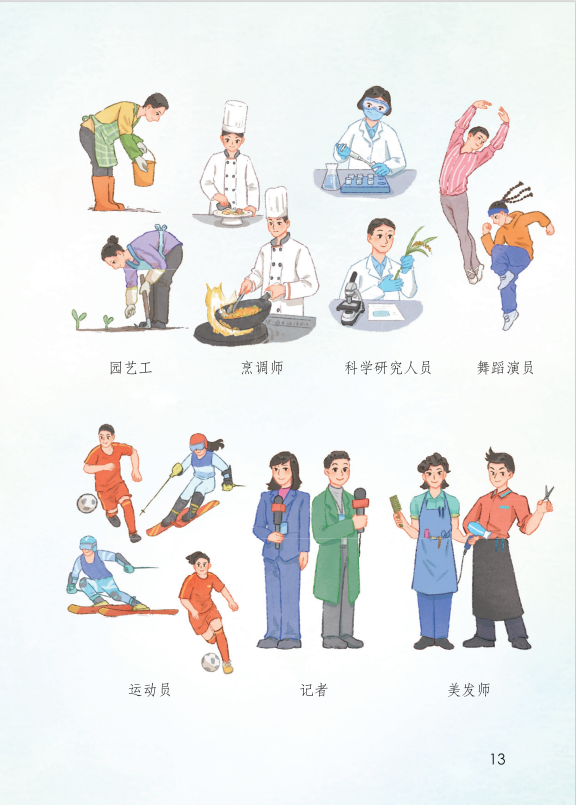

界面文化:亲子共读也能让父母经历一次完整的性教育。看到你在《我的职业我选择》中有意设计了父母“犯错”的桥段,例如“男孩不能穿粉红色衣服”和“科学研究人员一般都特别聪明,男孩比较合适”的说法,都在绘本的情节发展中被纠正了。

刘文利:很多父母以前也没有接受过性教育。一些关于性别的刻板印象,比如男孩就应该喜欢蓝色、不能玩洋娃娃、不能哭;女孩不够聪明、不适合从事科学研究,也是在孩子的成长过程中被反复强调的。父母没有意识到或者没有批判精神,自然而然也这样用性别刻板印象去规训孩子。性别刻板印象不是孩子天生就有的,是被ta的成长环境塑造出来的,代代相传,就会变得很顽固。

再有一个例子,在这套绘本里,几乎所有能够呈现家庭场景的插图,爸爸都是以家庭劳动者的形象出现的。爸爸穿着围裙做饭炒菜,和妈妈一起收拾屋子、带孩子。我们希望孩子看到这样的绘本,能明白男性在家里也是要承担家庭责任的。父母在给孩子读这套绘本的时候也可以想想在参与加家务劳动和养育孩子方面自己有没有做得不够好可以去改进的地方,要求自己做得好一些,给孩子树立性别平等的榜样。

02 孩子被视为无性,无需知道性的愉悦

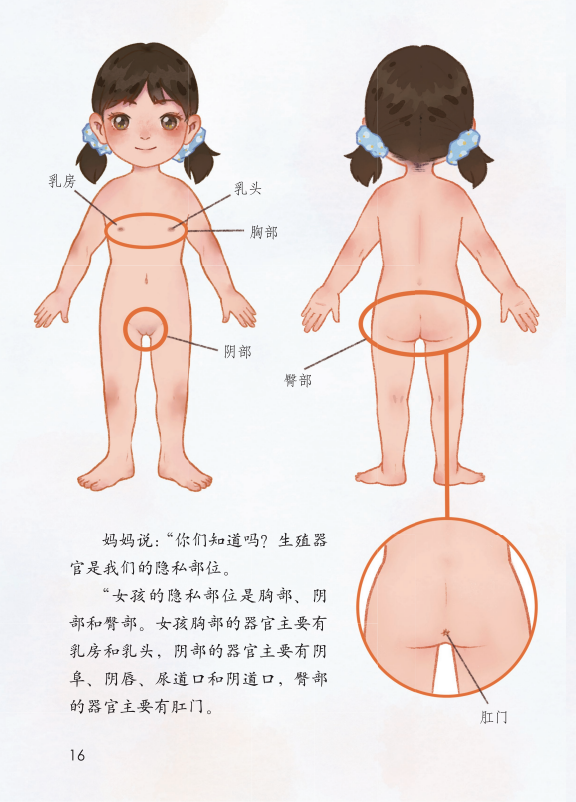

界面文化:在《我爱我的身体》中有对生殖器官科学名称的介绍,用学名称呼器官、认识器官的重要性是什么?

刘文利:不给其他器官起小名,唯独给生殖器官起小名,甚至女性的生殖器官连小名都没有,当它不存在或者忽视,反映了社会文化中对性的理解带有偏见、歧视,甚至污名。

我们希望父母从孩子很小的时候就给孩子讲生殖器官的科学名称,因为孩子学习语言的规律是从听开始。如果一个词语从来没有从别人嘴里听到,孩子也不太可能从自己嘴里说出这个词,更无法把这个词变成自己与他人交流的用语。

这些生殖器官的科学名称听谁说起也很重要,最好是孩子从父母那里第一次听到这些词,相比第一次从成人片或其他旁门左道了解要更加安全。自然地学习阴茎、阴唇、阴道这些词汇后,孩子在描述自己身体感觉的时候能够更加自在和准确,在受到侵害时也不至于说不出口,或根本描述不清。

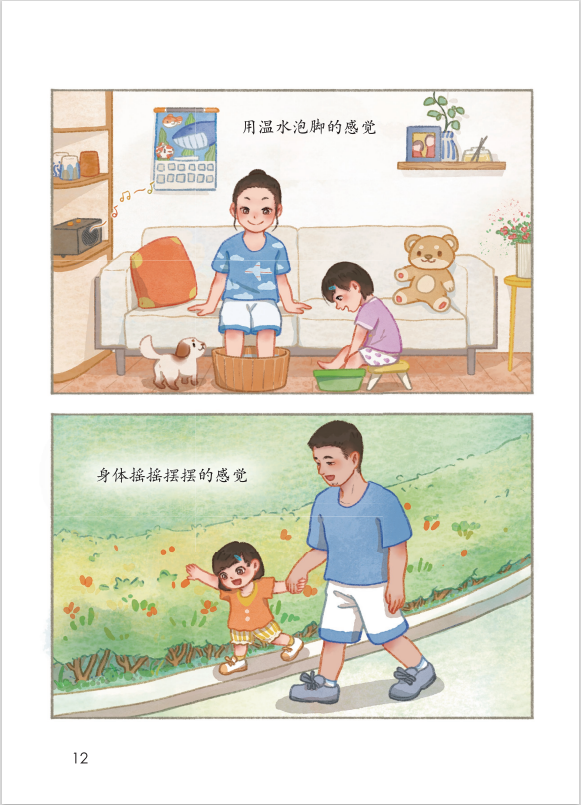

界面文化:《我的奇妙感觉》介绍了各种身体的感觉,带领孩子细腻体会如用温水泡脚的感觉、身体摇摇摆摆的感觉、吃了苦药的感觉、听到别人大声喊叫的感觉。这些是如何跟性教育挂钩的?

刘文利:性教育不应该只是防性侵、防非意愿妊娠、防艾滋病,不能仅仅在预防上发挥作用。性教育需要把人往理应受到尊重、有其自身价值、得到幸福生活的方向去培养。

性是能够给人带来愉悦的,人的一生应该有能力去享受,但我们的文化又习惯掩藏性愉悦的一面,尤其不想让孩子知晓。我们一直把孩子看成是无性的个体,告诫他不要去想性,也不要知道性有愉悦的方面。性当中积极美好的含义被刻意掩饰,呈现给孩子的就剩下负面的东西了,让孩子一听到“性”想起的就是疾病、侵害、犯罪,从小对性有偏见,甚至觉得自己想到“性”就是肮脏、羞耻、道德败坏的。这会阻止孩子对性形成真实、客观、科学、全面的认知。

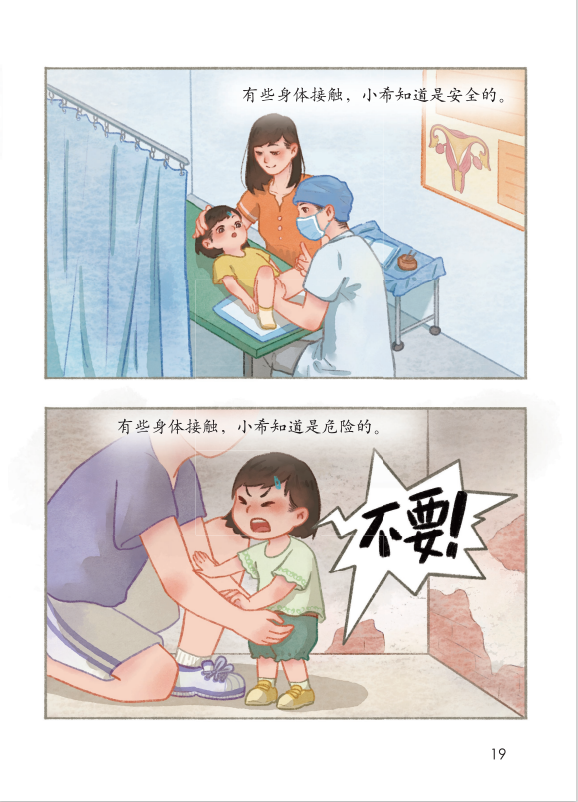

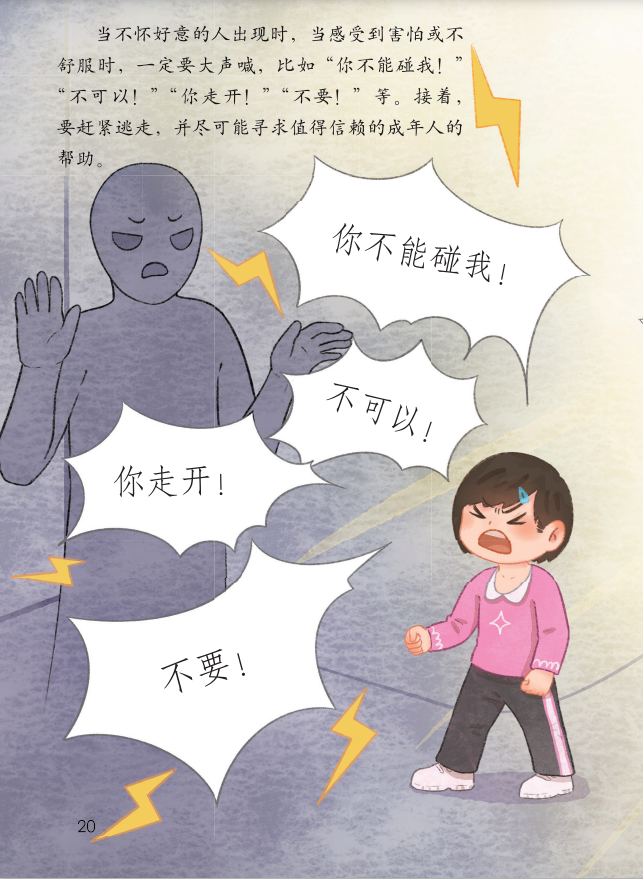

我们要让孩子从小知道身体是有感觉的,你要相信你的感觉,有一些触摸会让你感觉舒服,为有愉悦的身体感觉感到快乐;有一些触摸会让你感觉不舒服,甚至是对你的侵犯,你也要学着去分辨,建立健全的身体觉察和保护系统。

03 全面性教育内含性别平等观念

界面文化:《国际性教育技术指导纲要》提到,青春期性发育对于男孩来说,常常意味着性欲的萌生和一种令其愉悦的“权力感”。他们可能觉得勃起或梦遗是尴尬的事情,但通常不会像女孩那样认为月经令人羞耻。不同性别对于各自性征的情绪感受有着微妙的不同。

刘文利:男孩女孩的身体大部分都是相同的,只有生殖器官不同。生殖器官的不同是天生的。青春期启动了性发育过程,使男性的睾丸产生雄激素,女性的卵巢产生雌激素。两种性激素在体内的含量不同对于男孩女孩的性发育产生了不同影响,第二性征表现得就不太一样,身体外形上也开始有差异,女孩的脂肪量会增加,男孩的肌肉量会增加。但是身体形态是能够通过营养、睡眠、情绪和运动来塑造的,无论男女。

社会对于男性女性的区分标准,更大程度上是后天建构起来的。应该喜欢什么颜色、能玩什么玩具,培养什么样的兴趣爱好,从孩子出生后,家庭和学校施予了很大影响。当一个人走向社会,在恋爱、婚姻、性行为、家庭角色分工、专业选择、职业晋升发展等方面,性别的区分就变得更大,其中媒体和文化发挥了重要作用。同样的行为发生在男性和女性身上,人们看待的眼光和给出的评价可能完全不一样,通常被叫作“双标”。

比如觉得男性离婚没什么,他们可以再找更年轻漂亮的伴侣,甚至更容易,因为他有了一些所谓的人力资本:年龄更大、挣钱更多、经验更丰富、感情更成熟,或者所谓魅力更强。但如果离婚的是一个女性,甚至她带着孩子,社会上会有很多不好听的话来形容这样的女性,认为她们在婚姻“市场”上几乎不再有什么价值。

如果社会对性别不平等的现象不敏感,受伤害的不仅仅是女性。男性在其中并不是全赢的状态,他也受到性别刻板印象的约束和压力。举个很简单的例子,男孩从小就被规训说不能流泪,要坚强勇敢。一旦一个男孩遇到困难的时候,他会觉得求助是一件丢人的事,是自己无能、没有担当的表现,不像男子汉。当他受到侵害,包括性侵害,他更觉得羞耻,无法说出口,无法求助。

如果一个男孩从小他的情绪就没有良性的宣泄渠道,也没有培养出情绪的积极表达策略的话,男性长期的情绪压抑跟以后可能出现的暴力就会扯上关系。使用暴力这种长期压抑后迸发出来的负面能量作为表达情绪的方式,对他人和社会都可能造成伤害,他要承担法律责任,受害者也最终包括他自己。

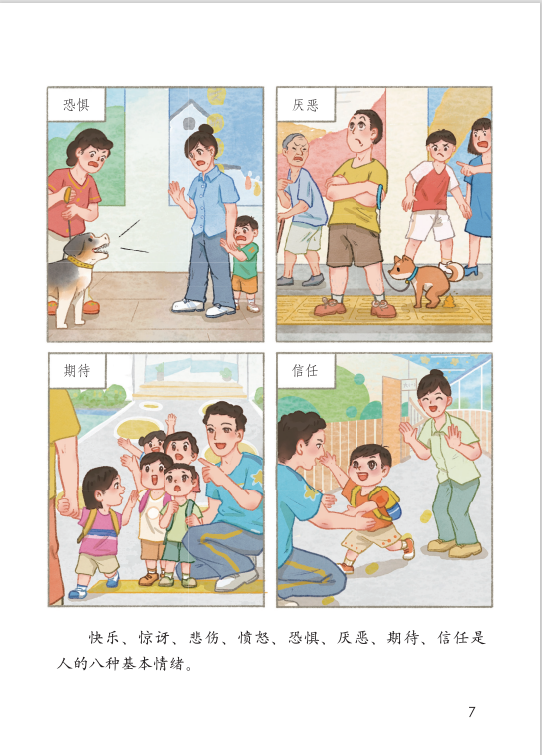

在《我的多彩心情》里,教会孩子命名情绪、识别情绪、表达情绪,告诉孩子当你生气的时候,有哪些办法可以让你缓解生气。积极的情绪表达策略不分性别,男孩和女孩都需要学习如何调节自己的情绪。

社会在考虑到男性和女性天生的身体生理差异(例如月经)以后,应该对所有性别的人同等对待。所有人都能够按照自身的兴趣、爱好、愿望、能力、潜力去发展,而不因为是某个性别,就要把ta放在那个性别的盒子里,去限制和规训ta。

在这套绘本里,父母都可以发现性别平等体现在每一册绘本里,包括在家庭生活中,与朋友的相处中,兴趣和爱好的培养中,职业的选择中。

界面文化:在社交网络上,年轻人对于生活中一些性别不平等的现象正变得愈加敏感。

刘文利:从全球的发展来看,性别平等确实在一些国家和地区取得了进步,但也不否认在另外一些国家和地区是在倒退的。特别是新冠疫情发生的这几年当中,联合国做了一个全球范围内的评估,在性别平等方面,还要努力奋斗一百年才能实现当初设定的全球性别平等的目标,整体实际上是倒退了的。现在全球发展过程当中有各种各样复杂的情况出现,使得性别平等的推动更加艰难。

全面性教育非常关注弱势群体的发展。弱势群体是指在社会中由于某些因素而导致发展受限的群体,包括儿童、妇女、老人、残障群体、性少数群体。我们做的很多性教育内容,就是要让社会上发展受到限制的弱势群体能够被充分看到,他们的各项权利能够充分实现。要提供更充足的条件来支持这些群体的发展,社会才会变得更加文明、进步、公平、和谐。

年轻人对性别不平等现象的敏感,为我们这个社会的文明进步提供了巨大空间。当有更多的年轻人能够敏锐地发现生活中、恋爱中、婚姻中、家庭中、学校中、职场中、社会中存在的性别不平等现象,他们就会作出更大的努力去改变现实情况。我们期待这样的年轻人越来越多。性教育对培养这样的年轻人会有重要且独特的贡献。

04 影视作品与现代社会的性

界面文化:看到你在视频号上针对《玫瑰的故事》普及性同意概念,当前影视剧中对于性同意概念的传播如何?

刘文利:全面性教育有一个核心概念是暴力与安全保障,其中一个重要的主题就是性同意。倒过来说,如果一个人接受了全面性教育,ta一定对性同意这个事儿不陌生。

那么性同意的核心内容是什么呢?身体是我自己的,我有权利决定谁可以用什么方式接触我的身体。如果我觉得你没有违背我的意愿,那么我告诉你能做这个事情;但如果这种接触让我不舒服,违反了我的意愿,我有权利说“不”,你一定要停下来,不能继续再做这个事情。

在性教育普遍缺乏的情况下,可能很多人脑子里没有“同意”这个概念。ta不知道接触一个人的身体或对一个人做一件事情的时候,是需要征得对方同意的。ta要么以为对方不会不同意,要么以为对方已经同意了,要么是做第一件事对方同意了,ta就以为再做另外一件事,对方必然同意。不少人是这样的思维逻辑。

在《我爱我的身体》中,6岁的男主人公小天想跟3岁的妹妹一起洗澡,他征得了爸爸妈妈和妹妹本人的同意,这就是培养尊重的意识和行为习惯。

在性教育中,我们希望父母教给孩子哪里是身体隐私部位,谁在什么情况下可以触摸我们的身体隐私部位,谁在任何情况下都不能触摸我们的身体隐私部位。这些内容在《我的奇妙感觉》和《我要保护好自己》两册绘本中都有集中体现。身体隐私的保护和获得同意涉及到身体尊严、身体完整性,它是对人格的尊重,也是对生命的敬畏。

在《玫瑰的故事》里,多处场景表现男性与玫瑰的亲密肢体接触,包括发生性关系,很遗憾没有一处场景来表现双方“同意”的,哪怕问问“这样做可以吗?”“你觉得这样行吗?”这些话都没有,更不用说明确的性同意了。让我反思的点在于,如果这些影视作品的创作人员在学校上学时,接受过系统的性教育,他们的脑子里是不是就会种下“性同意”的种子,在进行作品创作时把这些种子撒播到他们的作品里,并呈现在观众面前。

我真的非常欣喜看到电影《好东西》里面有“性同意”情节的表现,尽管很短,但毕竟出现了,值得鼓励。我们期待未来有更多的人接受性教育,更多的人有“性同意”的意识,并能相应地反映在我们的文学艺术作品里。

界面文化:同样是刘亦菲的作品,另一部《梦华录》里曾出现“双洁”的概念,双洁是指男女主身体上没有发生过性关系,情感上也没爱上过别人。如何看待这类作品传达的价值观?

刘文利:撇开剧情不论,单说“双洁”这件事。首先,人是有性需求的,在生命的任何阶段人都是“有性”的个体。我们希望人有爱的能力,希望父母能在早期关爱孩子,表达对孩子的爱和尊重。小朋友之间分享好吃的、玩具也是表达爱的方式。人被爱并滋长出爱的能力,才能够创造幸福。从来没有被爱过,也没有爱过别人的人很难有能力享受和创造幸福。在恋爱中,年轻人是不是应该追求有能力爱自己也爱他人的人呢?

其次,性行为有不同的种类,比如自体性行为、和其他人发生的性行为,后者又包括亲吻、牵手、抚摸、性交,性交又有阴茎插入阴道的性交、插入肛门的性交、插入口腔的性交。如果从性教育中的性行为方式来说,“没有发生过性关系”的说法也显得很模糊。

如果“没有发生过性关系”是“洁”,那么,是不是说“发生过性关系”就是“不洁”?在性教育中,涉及到成年人之间发生“性关系”时,有几个重要的原则,第一是自愿原则,发生性关系必须是经过双方明确同意的,没有违反任何一方的真实意愿;第二是无伤害原则,发生性关系不能对任何一方造成安全、健康、福祉与尊严方面的损害;第三是平等原则,在发生性关系时,双方都有责任采取避孕措施,预防性传播感染,这个责任不能单独由女性承担。在恋爱中,我们是不是应该鼓励年轻人去努力发现那些尊重自己也尊重他人,对自己负责也对他人负责,爱自己也有能力爱他人的人,能够结交到这样的人该是一件值得庆祝的事吧?

最后,追求“双洁”的结果是什么,能找到理想中的爱人吗?

界面文化:现在越来越多的年轻人主动选择单身,说自己性欲望低,人真的能没有性需求吗?如果性有缺失的话,会对个人和社会造成什么样的影响?

刘文利:人是一种由性驱动的生物。人类的繁衍是和性有关的,但人类是一种高级动物,繁殖已经不是性的唯一功能,性还被赋予了其他的社会意义,比如说对于性愉悦的享受。

从人类性发展的角度来说,人天生就有性的感觉和需求。在性教育中,我们特别鼓励父母要从孩子出生起就给ta肌肤的抚触,这是孩子最早的一种性需求。肌肤接触的需求是终身的,人到老了也有这种需求,并不一定只有阴茎插入阴道的行为才能满足人的性需要。

到了青春期,人的性激素分泌水平很高,比起生命的其他阶段,这时候的性欲望是增强的。随着青春期发育的结束,性激素水平呈逐渐下降趋势,性欲望也伴随着年龄增长而下降。但并不是说就没有这种需求了,性需求并不会归零。

虽然有年轻人说性欲望很低、性冷淡,但主动选择单身可能跟性需求没有那么大的关系,更多的可能是面对升学、就业、住房等多方面的压力,以及对恋爱、婚姻、家庭的理解和多元选择有关。年轻人有权利做出自己的选择,这个权利应该受到尊重。从我有限的专业训练来看,人的性欲望和性需求需要通过合适的方式得到满足,身心才相对来说比较健康。现在资讯的发达也好,技术的发展也好,让人满足自己性需求的方式变得多元了,比如抚摸自己身体的敏感部位、使用成人玩具、观看视频光碟,随着技术提高还有性爱娃娃,甚至将来有人形机器人的参与。这在一定程度上,使得性需求的满足与恋爱、婚姻、家庭的连接就不那么紧密了。但我依然觉得与真实的人的情感互动和肌肤接触以及温暖的陪伴是满足人的性需求的重要方式。

更多年轻人主动选择单身的现象确实对社会发展提出了新的挑战,这些挑战到底是什么,对社会的发展会产生哪些影响,未来的发展趋势会怎样,值得社会学家、政策制定者、教育者等密切关注和深入研究。家庭性教育和学校性教育也必须面对这一重要议题。

评论