这个春节,中国电影吸引来世界目光。

据统计,中国2025年春节档(1月28日至2月4日)电影票房达95.10亿元,观影人次为1.87亿,刷新春节档票房与观影人次历史纪录,其中大年初一(1月29日)票房为18.05亿元,观影人次为3515.12万,创造了新的单日票房和观影人次纪录,折射中国经济的活力与韧性。

其中最出彩的,是那个“成都娃儿”。《哪吒之魔童闹海》延续了其前作《哪吒之魔童降世》的传奇,春节假期票房达48亿元,目前票房已破123亿元,成为中国电影票房榜首,并跻身世界影史票房榜前十。

“哪吒”的“横空”出世,背后是成都“原生”动画制作产业链——从导演“饺子”所在的该片第一出品方成都可可豆动画影视有限公司,到电影中的特效、配音等多个环节,都有成都本土制作公司参与,位于郫都区的成都影视城与有荣焉。

5年成势,票房之外的郫都身影

天府郫都,豆瓣之酿,川菜之香早已远近闻名。日前,成都最新定位发布,确定将郫都区建成西部影视时尚之都。光影交汇之间,郫都正以成都影视城为笔,织就未来发展的经纬。

自“哪吒”诞生至今,位于成都影视城的四川传媒学院师生有近百人投入到该系列影片的动画制作中,数十位师生作为主创全程参与,播音与主持艺术学院校友唱寰宇创办的声娱文化全程配音。鲜明中国特色的成都元素、工业化水准的电影制作、日臻成熟的本土电影IP,赢得了观众和业内人士的高度评价。

另一部春节档电影《唐探1900》延续了该系列的幽默与烧脑,角色在清末民初背景下展开新的探案冒险,满足了观众对推理喜剧的期待。据了解,该影片由成都影视城入驻企业壹同制作(成都)影视文化有限公司联合出品,导演、编剧陈思诚也在影视城设立了工作室。

从内容创作的精雕细琢,到剧情演绎的活灵活现,再到技术制作的创新突破,这些影片都精准把握了观众的喜好,也因此牢牢占据春节档票房榜头部位置。

所有相遇都并非偶然,一切偶然都是必然,背后自有引力。它来自彼此之间的相互作用与相互成就,来自时代风口,也来自城市本身。

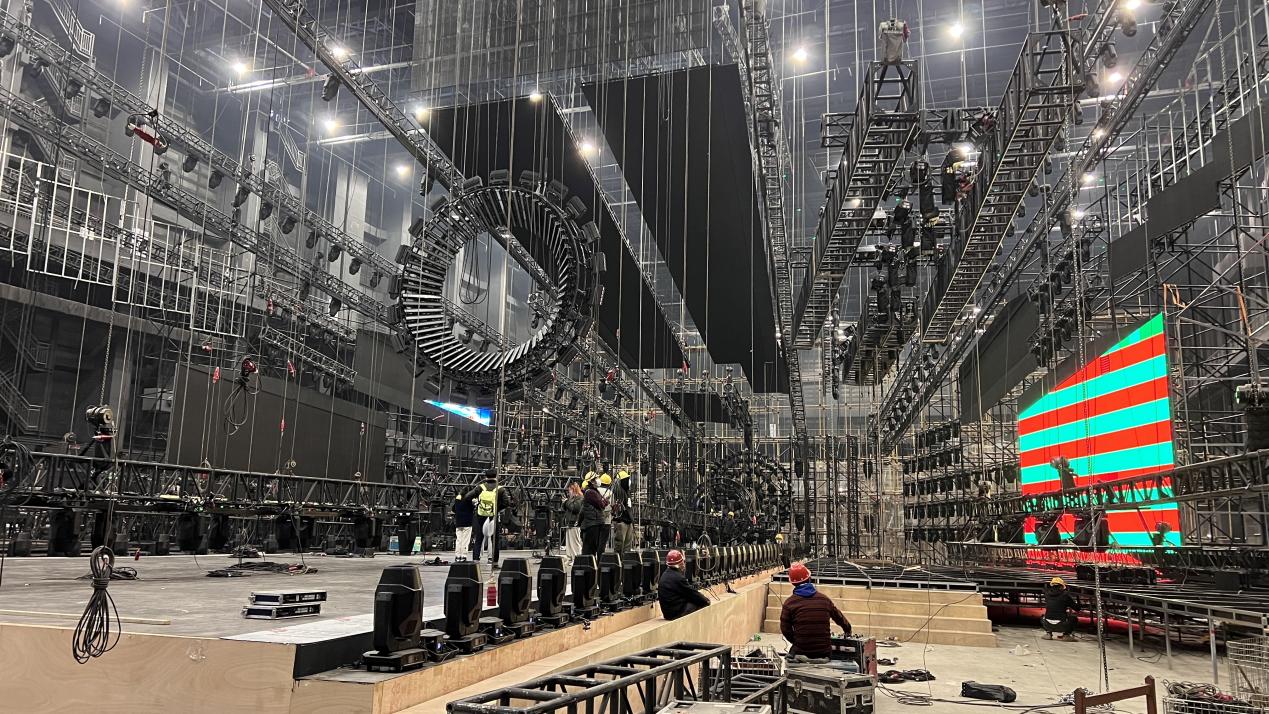

回首过往五年,成都影视城从“试验田”蝶变为“产业极”,光影交汇之下,全国首批国家级超高清创新应用产业基地、国家广播电视和网络视听产业基地在此落地;建成“1+16+N”摄影棚群落、超高清科创中心、数字光影街区等产业载体50余万平方米,包含52个演播厅和208个录音棚,为影片拍摄的多元需求提供强大支撑;郭帆影业、联瑞影业、春光好传媒等影视文创企业400余家汇集于此,影视拍摄制作产业链已然成型。

“现在摄影棚完全不够用。”成都影视城管委会相关负责人透露,目前,已完成立项在等待拍摄的剧组有二十余个,早在1月份,就已预约了4-6个剧组准备年后开机。

一棚难求,足可证明拍摄热度。成都影视城蓬勃发展的背后,数字化差异化发展发挥了关键作用。2025年,影视城正加速构建“科技影棚+实景片场”双轮驱动发展模式,以5G+4K/8K为发展方向,追求纤毫毕现,并将“全类型棚拍+全流程制作”作为建设目标。在这里,“1+16”摄影棚群落可以满足大小剧组的拍摄需求,特效棚可以提供VR、 综艺、实景、广告、绿幕等拍摄条件。

同时,依托虚拟现实视听技术创新与应用实验室、华为智算中心、国家级超高清创新应用产业基地以及京东方等科技企业,为成都影视城拍摄影视剧的数据储存、传输、渲染、制作等提供技术支撑和算力服务。

目前,成都影视城产业园区正以“起步就是冲刺、开局就是决战”的奋进姿态,全力推进“拍在成都”实景片场项目、府河源影视传媒科教园综合教学大楼工程、高科技摄影棚等项目加快建设,力争实现一季度“开门红”。

据了解,“拍在成都”实景片场项目总规划面积达1万平方米,将精心打造涵盖古风府邸、现代别墅、警局、医院、学校等20余个主题影视拍摄场景。场景精致度、配套完善度均领跑西南片区,建成后将成为集微电影、短剧、广告拍摄、网络直播等于一体的影视产业新地标。

未来,成都影视城将围绕“科技影棚+实景片场”核心载体,5月底启动数字影视创制中心5个摄影棚建设,6月底建成投用7个高科技摄影棚,与国内龙头企业合作共建1个数字虚拟棚,以技术破局,定义“未来影都”。

讲出新故事,探索“微短剧+综艺”新模式

“早知他来,今日我便不来了。”

今年登上央视春晚舞台的小品《点点关注》再现“黛玉文学”,给观众留下深刻印象的“林妹妹”表演者,是曾在“成都造”综艺《单排喜剧大赛》崭露头角的姚尧。

此前,在综艺《单排喜剧大赛》中,特别是在小品《黛玉播播间》中的细腻演绎,让观众感受到了她对角色神韵的深刻理解与把握,并称其为“黛玉本玉”。

在春晚演出结束后,姚尧激动地表示,“非常感谢大家喜欢我饰演的林黛玉,感谢《单排喜剧大赛》节目组,在成都参加比赛的这一年里,我收获了很多支持与鼓励,结识了一群志同道合的朋友,大家互相鼓励、一起成长,那种默契和陪伴,让我觉得特别珍贵。未来,我会继续努力,为大家带来更多优秀的作品。”

这位从《单排喜剧大赛》走出的新星,正是成都影视城跨界创造力的鲜活注脚。据了解,《单排喜剧大赛》是由成都文旅集团旗下成都天府宽窄文化传播有限公司、春光好传媒与成都影视城管委会共同打造,由“中国喜剧梦工厂”开发的喜剧综艺项目,同时也是国内首档单人喜剧排位赛节目。《单排喜剧大赛》正在腾讯视频热播,截至一月底,该节目全网热搜超300个,相关话题视频播放量超8亿。

近年来,综艺节目的形式与内容持续变革,但始终如一的是以打造出大众喜闻乐见的作品为目标。如何进一步提升精品意识,要流量更要质量,要情绪更要情怀,探索更多好内容以获得大流量、正能量,已成为行业发展的主基调。

动态变化之下,“微短剧+综艺”的形式正在加快融合。2024年,我国微短剧的用户规模已达5.76亿人,占整体网民的52.4%,已超越网络外卖、网络文学、网约车和网络音频等多类基础数字服务,且市场规模达504.4亿元,同比增长34.90%,预计2027年,中国网络微短剧市场规模超1000亿元。

在这一浪潮中,成都影视城凭借其自身资源禀赋与硬件优势,以及“拍在成都”一站式服务平台的政策支持,已成为全国微短剧产业的核心高地。

《成年都是戏》《错过十八岁》等作品以紧凑的叙事节奏和精良制作风靡全网;公安部支持的《机动组》系列开创了“公安题材+微短剧”的先河;《时空药方》则将医学科普与穿越剧情巧妙结合,成为“微短剧+公共服务”的标杆案例……

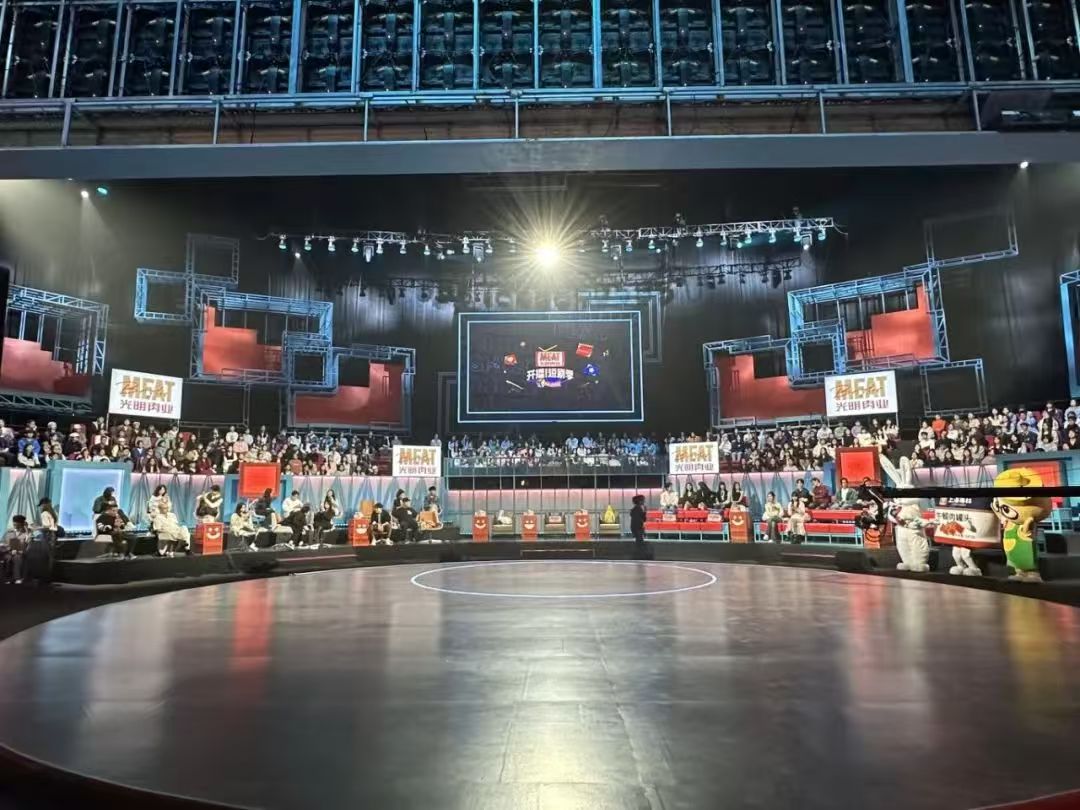

优质作品层出不穷,给了成都影视城率先探索“微短剧+综艺”融合模式的先天优势,全程在成都影视城录制的《开播!短剧季》开启以短剧为内容主题的真人秀先河。节目播出期间,收视率、网络播放热度双双位居同时段榜首,并获得由国家广播电视总局等颁发的“TV地标”(2024)“年度优秀制作机构节目”奖。

《开播!短剧季》将创作过程与综艺元素融合,深入呈现了微短剧的选角、创投、展演、孵化等环节,带领观众了解微短剧制作的台前幕后,这种对行业的真诚揭示,不仅增强了观众参与感,也让更多优质微短剧内容有机会被更多人看见。

当微短剧遇上综艺,成都影视城用“双循环”重构内容生态——向上攀登流量高峰,向下扎根品质沃土。从最初的“多点突破”到如今的“全链共生”,成都影视城的经验表明,影视产业的未来不仅在于单一作品的爆款效应,更在于通过模式创新、技术赋能与政策引导,实现全链路的升级与融合,从而延续延伸内容生命力,为综艺与微短剧领域注入更多活水。

立园满园,同心协力才能百花齐放

从“企业聚集”到“生态共生”,要吸引各种影视公司和剧组长期“扎根”的关键在于配套服务。目前,成都影视城正以“立园满园”行动为支点,构建完善的影视产业服务机制,撬动城市能级跃升,书写西部影视产业高质量发展的新篇章。

作为全市唯一以“影视”为主导产业的文化创意园区,成都影视城基于规划先行的理念,在发展建设之初就搭建了一套的空间体系,同样也赋予了它达成“立园满园”的先天优势。

天空视角下,成都影视城以锦江(府河)为脉,联动周边文化、生态、人才、产业资源,打造“大锦江文化创意产业走廊”,与“清水河高新技术产业走廊”及科创新城遥相呼应,构建形成“一江一河、双廊双城”空间格局,影视拍摄、影视科教、影视文旅、影视小镇等功能板块星罗棋布,中国西部星光璀璨的“数字影都、光影新城”正加速崛起。

成都影视城的特别之处,在于融合。在这里,生态、产业、文旅、文创、院校、人才巧妙地共存在园区里,机遇下的现在和未来,成都影视城要拼效率、服务与承载力。

营商环境就是生产力与竞争力,在成都影视城企业服务中心,工商注册、税收登记、版权交易等37项服务事项一站式集成。同时,通过搭建“拍在成都”一站式服务平台,整合全省300余个拍摄点位、100余家生活配套供应商、30余家服化道企业及20余家器材设备商,覆盖勘景、制作、宣发等全流程。仅2024年,该平台已为《阳光俱乐部》《机动组》等10余个剧组提供“拎包入住”服务,实现“带着剧本来,拿着作品走”的高效产出,彰显影视工业化下的“郫都解法”。

从“引凤筑巢”到“育凤成林”,在园区打造思路上,郫都区以“人城产”融合为理念,构建起“高校育才+产业聚才+政策留才”的人才生态链。依托四川传媒学院、电子科技大学等19所高校,园区年均输送影视技术、创意设计等专业人才超万名,并联合腾讯、灵河文化开设“小苔藓训练营”“灵河创作孵化季”,孵化青年导演、编剧近百人。

2024年,郫都区出台《促进影视文创产业发展扶持政策》,对顶尖人才团队给予政策、资金支持,吸引《三体》总制片人白一骢、导演路阳等设立工作室,形成“头部带动、腰部发力、底部支撑”的人才梯队,这其中,也暗藏着“西部影视时尚之都”的崛起逻辑。

目前,成都影视城正按照“一年见成效、三年大变样、五年创一流”的要求,大力发展传媒影视、网络视听、文旅消费等主导产业,当摄影棚的灯光印照锦江,这里不再只是影视产业的造梦之地,而是以一站式服务为纽带、以产业集群为引擎、以产城融合为蓝图、以人才创新为驱动的未来之城。人才与创新的火花正在书写西部影视时尚之都的现在时与进行时,产城融合的基因已刻入城市肌理。

随着新征程开启,这座西部影视地标正以更开放的姿态,向世界讲述中国故事,书写属于成都的光影魅力。站在“十四五”收官与“十五五”谋篇的交汇点,成都影视城锚定更高目标,到2025年底,成都影视城计划建成中国西部最具影响力的影视拍摄制作总部基地,新培育规上企业5家以上,年拍摄出品影视作品15部以上,全年实现文创产业增加值20亿元以上。这座光影之城正以创新为翼,向全球影视产业巅峰振翅高飞。

来源:推广

评论