老字号是数百年商业和手工业竞争留下的极品,都各自经历了艰苦奋斗的发家史而最终统领一行,其品牌也是人们公认的品质的代名词。在经营过程中,这些历经百年风雨的老字号品牌,不乏为人津津乐道的趣闻轶事,让我们一起来探寻它们背后的故事。

1、一得阁——一场考试引发的“创业”

一得阁始建于清朝同治四年(1865年),距今已有160年的历史,以墨汁名扬于天下。清同治年间,湖南文人谢松岱进京赶考,虽未考中,但在考试过程中,有一件事对他触动颇深,成为他创办“一得阁”的直接诱因。在考场上,考生们需要现场研墨,费时费力,这一问题引起了谢松岱的思考,如果能有一种直接书写的墨汁,不需要在用的时候现磨,不就可以省时省力了吗?经过多次试验,谢松岱最后选用油烟,再加上其他辅料,制成了与墨块效果相同的墨汁。墨汁一上市,便大受欢迎。

2、宝兴隆——从钱庄到古玩,真正的实力派

宝兴隆于清咸丰二年(1852年)创建,距今已有近两百年的历史。最初是钱庄业务,经营货币兑换,后渐增加存款、放款和汇兑业务。鼎盛时期钱庄已有相当规模,分庄分布于长江流域及江南各大城市。清末,银行兴起替代了钱庄,宝兴隆转营金银器具及古董杂项,后来又增加了陶瓷、书画等文物商品、工艺美术品,是唯一一个经营延续至今的百年古董老字号。无论是钱庄还是古董店,都需要雄厚的资本和实力,历经百年风雨而不倒,宝兴隆可谓是真正的实力派。

图片来源:企业供图

3、步瀛斋——孝子破例题写牌匾

步瀛斋于清咸丰八年(1858年)开业,以制作布鞋为主。开业之初,掌柜想请道光年进士毛昶熙题写牌匾,但毛昶熙行事极为低调,从不轻易留墨题字。掌柜琢磨了许久,得知毛昶熙是个大孝子,对母亲姜氏百依百顺,而姜氏是“麻脸大脚”,穿的鞋子特别大,一般鞋店里没有卖,所以毛昶熙为母亲穿鞋之事颇费心思。于是,掌柜就让店里的伙计时不时往毛府送上一双新鞋,且分文不取,每双鞋都用料考究,做工精细,外观漂亮,深得老太太的欢心。转眼一年过去,步瀛斋的往毛府送了十几双新鞋,老太太过意不去,便说道:“我是无功受禄,不能再穿你们的鞋了。”这时伙计才说出请求,不为别的,只求毛昶熙大人为小店题写一块牌匾。老太太一听,随声言道:“三日之后来取即可!”第二天,老太太便叫儿子毛昶熙为步瀛斋题写了牌匾。

4、内联升——穿了能连着升官的鞋

老北京人讲究“脚踩内联升”,即穿内联升用传统工艺制作的布鞋。清咸丰三年(1853)年冬天,内联升鞋店在东江米巷(今台基厂)建成了。店主名叫赵廷,他早年在一家鞋坊当徒工,学得一手好技术,又积累了一定的经营管理经验。后来,京城一位达官丁大将军出资数千两白银入股,帮助赵廷开办鞋店。内联升制作的朝靴底厚达32层,但厚而不重;这样的朝靴穿着舒适、轻巧、走路无声,显得既稳重又气派。“内联升”中的“内”指“大内”(即朝中),“联升”寓意步步高升,表达了购买这家店的鞋可以做官高升之意。

5、柳泉居——大柳树下的泉水

“刘伶不比渴相如,豪饮惟求酒满壶。去去且寻谋一醉,城西道有柳泉居。”这是旧时北京的一首题为《柳泉居》的竹枝词。柳泉居是一家明代就有的真正北京风味酒馆,距今已有400余年的历史了。初时地址在今护国寺西口路东,由院内一株大柳树和一口甜水井而得名,在北京的饮食行业中,是一家“超级老店”。

6、王致和——老佛爷也爱臭豆腐

王致和始创清康熙八年(公元1669年),已有300多年的历史,其腐乳产品独有的细、腻、松、软、香五大特点,深受消费者的喜爱。据说同治年间的一天,得宠于慈禧太后的太监安德海出宫办事,路过“王致和南酱园”时,好奇地买了一块品尝,虽然闻着有点臭,可吃起来却别有风味。于是安德海带回宫呈在慈禧太后面前,慈禧拿起筷子试着夹了一点儿:“还别说,这味道还真不一般……”不知不觉这一顿晚膳间,她竟吃了两块。随后问安德海这吃食叫什么名字?安德海说叫“臭豆腐”,慈禧太后摇了摇头,说这名字实为不雅。她见这吃食呈方形,且着青色,便赐名“御青方”,并将其列入御膳菜谱,适时进奉。

7、六必居——从“六心居”到“六必居”

据说六必居开始并没有名字,它只是几个兄弟一起合伙开办的一家小店。由于古人的生活用品无非是“柴米油盐酱醋茶”七种,这家店除了茶叶不卖,其余六大生活用品都卖,于是取名六心居。名字取好以后,请来了当时还只是翰林院一个小官的严嵩题字,题完后严嵩觉得六颗心在一块怎么能心齐?人心不齐就不容易成事儿,于是加了一笔,成就了400多年的“六必居”。

8、全聚德——原名叫德聚全

全聚德创建于1864年(清朝同治三年),距今已有160余年的历史。最初“全聚德”原本叫做“德聚全”,是个位于前门大街卖干鲜果品的店铺,由于生意不好,最终倒闭。清朝同治三年,以经营生鸡生鸭为生的小贩杨全仁将此店铺买下,开始经营烤鸭和烤炉肉。开店前,一位风水先生说:“这是块风水宝地,前程不可限量,只是此店以前甚为倒运,要想冲其晦气,除非将德聚全的旧字号倒过来,称作‘全聚德’。”杨全仁一听正合心意,就这么着再加上日后掌柜的“货真价实,童叟无欺”实诚劲儿,于是,闻名中外的老字号“德聚全”就这样诞生了。

9、壹条龙——皇帝也吃霸王餐

壹条龙饭庄原名“南恒顺羊肉馆”,创建于乾隆50年(公元1785年)。光绪二十三年,南恒顺来了两位顾客,吃完涮肉没钱付账,韩掌柜看这两个人不像诓吃的人,便笑着说:“没关系,您二位请便吧!什么时候方便给带来就行了。”第二天一个宫里的小太监把钱送来了,这时大家才知道,昨天那个年轻人就是光绪皇帝。韩掌柜立即将皇帝坐过的凳子、用过的火锅,用黄绸子包好,当作“宝物”供奉起来。于是“壹条龙”(过去把皇帝称作龙)在南恒顺吃饭的事很快就在京城传开,人们便将南恒顺称为“壹条龙”。

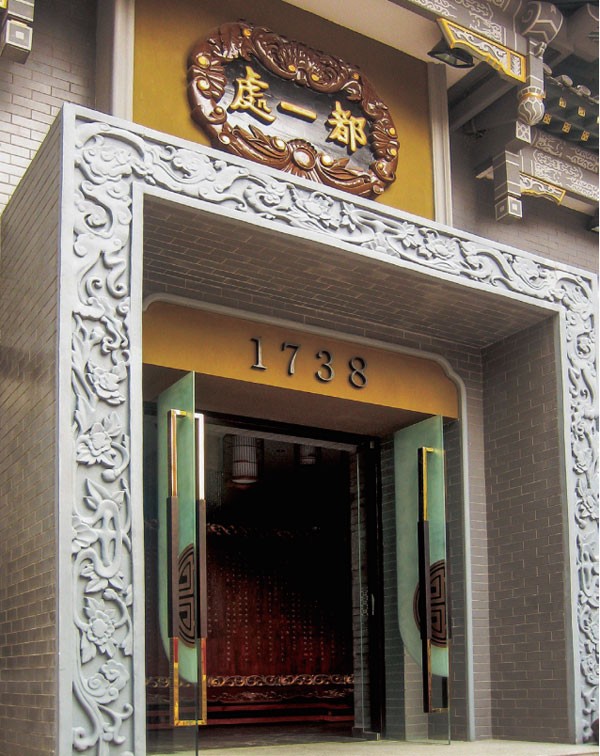

10、都一处——乾隆爷赐名儿的小店

都一处烧麦馆始建于乾隆三年(公元1738年),距今已有两百多年的历史。最初名为“王记酒铺”,是一家不起眼的小店,但在乾隆十七年农历大年三十,家家团圆,许多店铺也早早关门上板,唯有“王记酒铺”还在营业。这时小店进来主仆三人,衣帽整洁,仪表不俗;其中一位客人问道:“你这小店叫什么名字?”掌柜的答道:“小店没有名字。”客人生出几分感慨:“这个时候还开门营业,京都只有你们这一处了,就叫‘都一处’吧”。没过几天,几个太监送来了一块“都一处”的虎头匾,并告知掌柜的那位客人就是乾隆皇帝,从此“王记酒铺”便改名为“都一处”。

图片来源:企业供图

历史的车轮滚滚向前,镌刻着无数传奇篇章,这些百年老字号背后的故事,或是揭秘了品牌起源和得名的原因,或是勾勒出它们在漫长的历史变迁中的发展轨迹,又或是在经营过程中的逸闻趣事,不仅体现了中华传统文化的魅力和商业智慧,更是成为了中国商业文化的重要组成部分。

评论