宇树科技人形机器人在春晚亮相后火爆全网。作为杭州“六小龙”之一,宇树科技带动其背后的机器人产业在全国成功出圈,同时也推动了杭州的城市声量“水涨船高”。

根据国务院最新批复,合肥和杭州皆已列为长三角重要的中心城市。更值得一提的是,作为科创名城的合肥,早在2013年就和杭州同时站在“中国机器人发展元年”起跑线上。

当杭州声量乍起,一路同行的合肥,总会被提问“你有什么?”

工业优先、聚焦“三重” 合肥机器人有“前瞻谋篇”

纵观中国机器人行业,起源可以追溯到20世纪60年代。20世纪70年代初,中国启动了名为“铁手”的项目,标志着中国逐步接触和研究机器人技术。

改革开放后,80年代中国开始引入国外机器人技术和设备,并在制造业中应用工业机器人。1983年,中国机器人专业委员会成立;1988年,中国第一台国产工业机器人“沈阳一号”机械臂研制成功。

90年代初至21世纪初,中国机器人市场开始逐步形成。时至2013年,国内机器人行业进入快速发展阶段;2015年,相关战略提出,要推动中国从制造大国向制造强国转变,机器人技术是关键支撑领域之一。

彼时,随着国内机器人产业蓬勃兴起,中国工业机器人销量持续增长,连续多年位居全球第一,并成为各大城市争抢的新兴科技产业。

其中,杭州是国内较早涉及机器人产业的城市,早在2013年就开始布局,并出台《杭州市机器人产业发展规划》。和国家战略同步,也是2013年左右,合肥就布局了机器人产业,并且在政策出台上明确引导。

2013年,合肥制定《合肥市机器人产业发展规划(2013-2017年)》,提出“工业优先”战略,通过国资平台(如合肥产投)定向扶持,并定下到2017年机器人产业年产值达到50亿元的目标。

可以看到,和杭州入局机器人的时间线一致,合肥在机器人产业上,其实也早早就进行了城市布局和科研谋划,并且从上至下,经由政府引导,从概念到落地再到政策出台,合肥都有“迹”可循。

时至今日,合肥机器人产业又作为战略性新兴产业的标杆,正深度融入合肥"三重"(重大区域、重要领域、重点产业)发展大格局,形成科技、产业、区域协同创新的多维共振。在重大区域布局中,机器人产业依托合肥综合性国家科学中心策源优势,联动长三角G60科创走廊创新资源,通过中国科大、中科院合肥物质院等科研载体,突破智能感知、精密控制等关键技术,打造辐射中部地区的智能装备创新极核。在重要领域突破方面,聚焦人工智能与高端装备国家战略方向,机器人产业与量子信息、新能源等优势领域交叉融合,催生量子精密测量机器人、光伏清洁机器人等跨界产品,构建"科学发现-技术发明-产业应用"的转化闭环。在重点产业协同中,机器人企业深度嵌入新能源汽车、集成电路等战新产业链,既为京东方、蔚来等龙头企业提供智能制造解决方案,又通过"整机+零部件"生态圈带动伺服电机、减速器等本土配套体系升级,形成"基础研究-技术攻关-场景应用"的全链条创新生态。

产业基础、城市基因 合肥机器人有“合肥模式”

宇树科技出圈,背后的“杭州六小龙”模式也随之爆火。“杭州六小龙”凭借政策支持、创新生态、高研发投入和产业集群优势,在人工智能与机器人领域迅速崛起,成为全球关注的焦点。

对于合肥来说,早在新能源汽车从概念到风口到争抢到红利时期,也形成了自己的“合肥模式”。

首先,政府引导与资本招商结合。早在新能源汽车在国内还尚未发展成熟之时,合肥就坚定押注该赛道。通过政府主导的产业投资和资本招商,引入和培育新能源汽车产业集群。如合肥通过国资基金投资蔚来汽车等项目,成功打造了本土新能源汽车标杆性企业。

其次全产业链布局。标杆企业之上,合肥注重全产业链的构建和布局,通过持续引入龙头企业带动上下游产业集聚。蔚来之后,合肥又吸引了大众、国轩、比亚迪等企业的入驻,形成了从零部件到整车生产的完整产业链。

值得注意的是,多年以来,不只新能源,“合肥模式”已造就了城市在智能制造领域的完备实力。当前,合肥已形成以智能制造为核心、创新驱动为引领的现代化工业体系。

产业聚焦上,发展了集成电路、新型显示、新能源汽车等支柱产业,据合肥市人民政府数据显示,合肥2024年规上工业增加值同比增长14.8%,战略性新兴产业产值同比增长12.6%。

产业实力上,作为长三角一体化的重要节点城市,合肥已成为国家重要的科技创新策源地和高端产业聚集地,集成电路产业规模位居全国第三,新能源汽车产量全国前三。产业承接上,合肥拥有京东方、联想、蔚来、长鑫存储等龙头企业,国家级创新平台和科研成果转化能力突出,展现出强劲的区域经济引领作用。

同时,基于合肥智能制造产业基础的大背景,合肥也孕育了机器人产业特有的“合肥模式”,与杭州差异化,作为全国“家电之都”和新能源汽车重镇,合肥面向B端的工业机器人需求更加旺盛。2024年,合肥发布《智能机器人产业发展行动计划》,提出到2026年建成国内具有重要影响力的智能机器人产业集群,核心产业规模突破100亿元。

具体来看,合肥机器人的“合肥模式”通过“政府引导-项目落地-产业链集聚”运行。

政府引导,2018年,合肥市出台《合肥市机器人产业发展行动计划(2018-2022年)》,提出到2022年全省机器人产业(全产业链)主营业务收入将突破700亿元大关。2020年,《合肥市推动机器人产业高质量发展若干政策》出台,从研发支持、市场应用、企业培育等方面推动工业机器人产业链的完善。

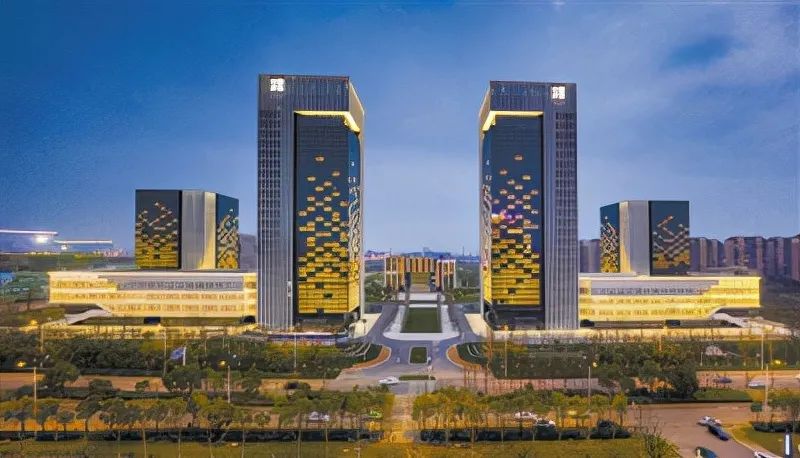

项目落地,合肥在安徽首创并建设机器人先导区,推动机器人技术在智能制造、智慧城市等领域的示范应用。2020年,合肥市高新区机器人先导区正式投入使用,吸引了30家机器人企业入驻。

产业链集聚,根据公开数据显示,截至2023年,合肥机器人相关企业数量已超150家,涵盖工业机器人、服务机器人、特种机器人等多个领域,产业链完整度位居全国前列。

产业链之下,值得一提的是,合肥市场景公司作为合肥机器人场景应用创新的幕后“抓手”,积极推动机器人落地在各领域应用场景,推动了机器人产业链的高质量发展。通过“国企试点”的创新模式,合肥市场景公司以国企试点为契机,整合上下游资源,搭建产学研合作平台,加速技术成果转化。如赋能百大集团在改革、转型、创新等方面联动机器人发力,围绕3D虚拟AR试衣体验、智慧商场“一站式”无人驾驶清洁两个场景,合肥市场景公司链接百大与极目行远、中科智驰、弘宜智能、弥知科技等8家能力企业合作,推动无人清扫、AR试衣间等新技术、新产品在商业场景的应用,提升消费者体验,赋能产业转型升级。

在这样的合肥模式之下,合肥形成了完整的机器人产业链,带动了相关配套产业的协同发展,进一步巩固了合肥在全国机器人产业领域的领先地位,为城市经济的转型升级注入了强劲动力。

“延链、补链、强链” 合肥机器人“多点开花”

根据《2023年中国机器人产业发展白皮书》,合肥工业机器人国产化率已达45%,核心零部件(如RV减速器)市场份额占比全国12%,远超杭州的5%。中国机器人产业联盟秘书长宋晓刚曾指出:“合肥工业机器人生态填补了长三角产业链空白,其‘政府+科研+产业’模式值得中西部城市借鉴。”

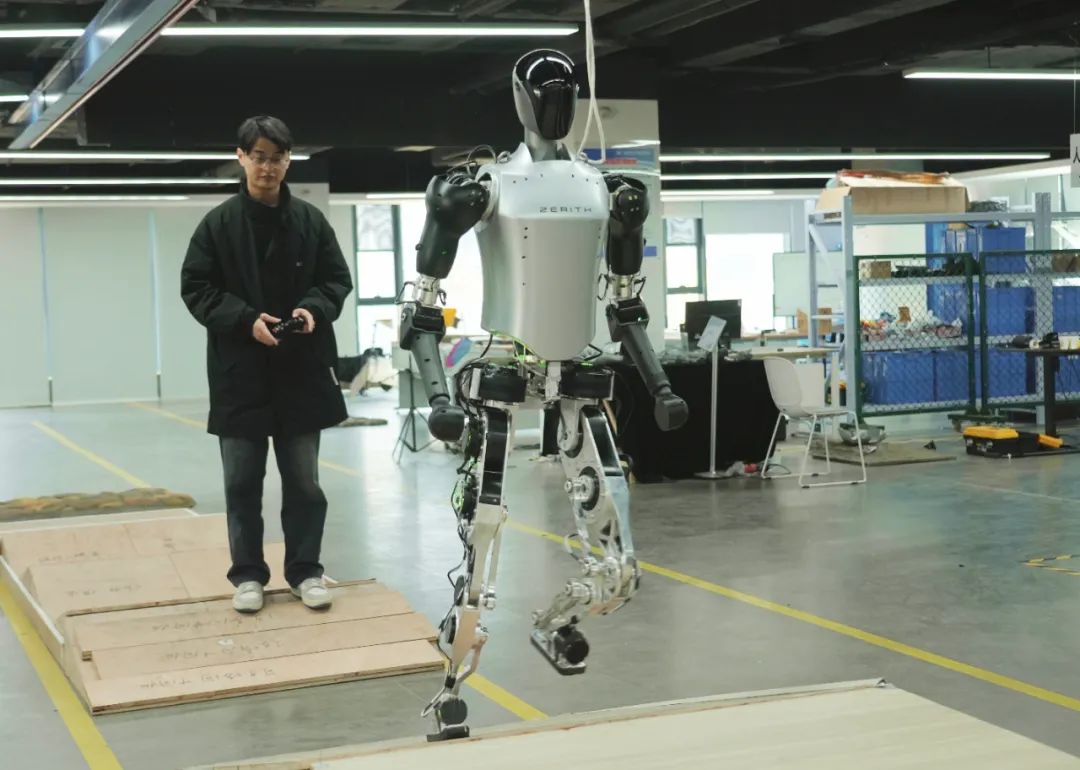

“合肥模式”营造了合肥机器人特有的生长环境和土壤,在此之下,合肥通过“链长制”以及场景创新赋能,围绕产业链“延链、补链、强链”,聚焦工业机器人,在机器人“核心零部件-机器人本体制造-系统集成与终端应用-软件与服务”等完整产业链上孵化,涌现出了一大批机器人相关企业。

核心零部件方面:安徽哈工精密传动有限公司,通过研发与生产机器人的减速器,产品应用于国内多家知名机器人企业。减速器是工业机器人关节的核心部件,哈工精密传动专注于高精度RV减速器的国产化替代。据公开数据显示,2023年公司的RV减速器年产销量约10万台。

机器人本体制造方面:合肥科大讯飞智能科技有限公司,研发服务机器人(AI+机器人)。其开发的智能服务机器人已广泛应用于智慧医疗、智慧教育等领域。据公司官网数据显示,2024年1-9月,其全国服务机器人产量达到783.4万台,超过2023年全年产量。

安徽巨一科技,为蔚来汽车打造“全铝车身焊接生产线”,采用自主研发的协作机器人,将焊接效率提升40%,良品率达99.8%。据悉,该项目入选工信部“智能制造示范工程”,推动巨一科技2023年产值突破8亿元,同比增长60%。

系统集成与终端应用方面:合肥欣奕华智能机器有限公司,主要做显示面板制造领域的机器人系统集成,为新型显示生产线提供搬运、检测、上下料等自动化解决方案。2023年,其服务客户数量超过20家,年产值约为2.5亿元。

合肥井松智能科技有限公司,仓储物流和智能制造领域的机器人系统集成领先。公司提供的搬运、分拣、仓储管理等机器人解决方案,广泛应用于家电、汽车、物流等行业。据公开数据显示,2023年其服务客户数量超过40家,年产值约为4亿元,并已与格力电器、美的集团等企业建立长期合作关系。

态势蓬勃 合肥造机器人“场景高地”

从某种意义上说,杭州之所以能诞生“六小龙”,出现像宇树科技这样的企业,与杭州本地营商、产业环境和城市社会形成的有机结合,与城市背后所需的机器人场景分不开。

需要指出的是,在机器人场景应用和创新层面,合肥已走在全国前列。同时,作为“全域场景创新之城”,合肥在2024年9月8日发布——全国首个智能机器人“超级场景”。

当下,合肥机器人产业的场景应用不仅“多点”创新,并且通过建立专业的场景“高地”,多家公司、多个机器人的场景应用和创新已经取得显著成就。

合肥市场景公司,作为“政府指导、国资参股、市场运作”的创新载体,是合肥政府为促进新技术新产品新场景大规模应用示范、赋能科技创新企业发展,培育未来产业的创新平台。

基于合肥市场景公司,合肥机器人产业已集中资源、整合力量、快速突破了不少关键领域,比如城市建设、城市安全、重点产业等多方面的场景应用和创新。

2025年2月20日,根据合肥市机器人最新场景应用案例显示,合肥市场景公司联合市重点局、市科技局等单位,针对桥梁钢结构焊接长期依赖人工产生的效率低、安全隐患大等痛点,精准匹配安徽工布智造工业科技有限公司、安徽博清机器人科技有限公司等优质技术服务商,促成科技局三新企业工布智造与合肥市重点局安徽水安公司分包商合肥宏聚鑫钢结构有限公司正式签约,并采购2套焊接机器人,将焊接机器人引入城市重点工程建设。

此外,在其它多个重大区域、重要领域、重点产业方面,合肥市场景公司也落地了不少标志性案例,同时,依托合肥市场景公司平台,释放机器人场景机会。比如联合重点局,联动合肥网管家、中科易能、零度光电、朴津智能等能力企业,谋划机器人在管网治理、辅助监火等场景中的融合应用;比如围绕智能巡检、智能测量、焊接机器人等新技术在道路工程中的应用,科大智能机器人、通号低空、合肥物尔物等多家能力企业参与;在合肥公交智慧管理上,优艾智合及其控股公司优艾智嘉展示了地铁车辆段巡检机器人应用等场景解决方案;成功举办“链通高新光伏清扫机器人专项场景对接会”,其中尚特杰电力科技有限公司以及5家场景能力企业围绕清扫机器人在光伏行业中的场景应用展开讨论。

如果把机器人的场景应用看作是一个商业化和成果落地的过程,那么真正持续的机器人产业发展势必是动态演替的。在这个过程中需要有能看到机器人发展的高瞻视野、营造机器人生长的产业环境、集聚机器人企业的产业集群,更需要有服务机器人从研发到成果到城市应用的“推手”,以此整个机器人产业的生态系统才会产生惊人的连锁反应。

评论