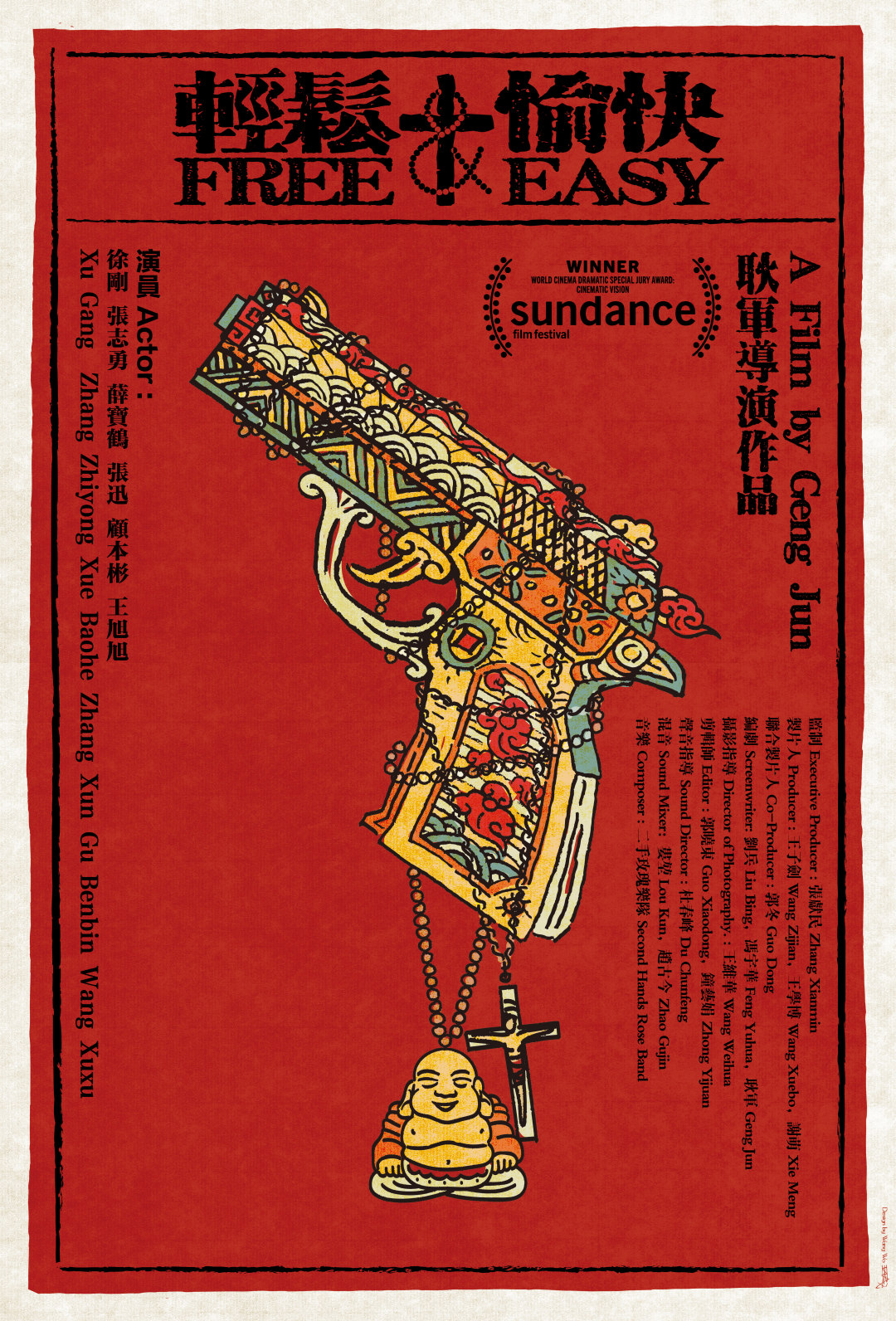

《轻松+愉快》是独立导演耿军的新作,同他上一部获得金马最佳短片的《锤子镰刀都休息》类似——

描写荒废的工业城镇里荒废的人,只剩作恶和欺诈。

因为高度荒诞抽象而符号化了的场景和人物,同时又高度与东北凋敝的现实相吻合,这是耿军所说的荒诞现实主义。

“我想为这个互害时代唱一曲挽歌,这是我的初衷,所以表现的是另外一个世界:他们其实都死了,活着也如同行尸走肉,其实是群氓,无论警察、香皂推销员还是假和尚,大家的作恶是互动的。”

《轻松+愉快》曾在年初的圣丹斯电影节上拿到了评委会特别视野奖。

这次获奖在影片出品方黑鳍近三年深耕艺术电影制作所交出的答卷中,刷新了新一年的战绩。

除了今年从圣丹斯载誉归来、现在已受邀在台湾金马奇幻影展做亚洲首映的《轻松+愉快》之外,由黑鳍出品的《路边野餐》《清水里的刀子》《马赛克少女》等影片也在重要的国际节展中崭露头角。耿军的下一部作品《东北虎》已进入黑鳍未来两年的七部成片计划。

在耿军即将带着这部作品前往金马奇幻影展前,我们对他做了一次专访,一起回顾了他的早年经历,北漂岁月,DV风潮,当然,也聊了聊他的电影创作。

※《轻松+愉快》由导演耿军执导、黑鳍出品,受金马奇幻影展邀请,将在4月11日21:30亮相台北亚洲首映。

《轻松+愉快》耿军:我想为这个互害时代唱一曲挽歌

口述:耿军

采访:张翰

1

鹤岗文青到北漂DV青年

我们那个城市黑龙江鹤岗很小,文艺青年非常少,我们家跟文艺没关系,我父母是搞农副业的,小学文化程度。我学习特别差,除了语文好,其他基本都放弃掉了。

中学毕业后考了一个中专学俄语,黑龙江那边学俄语的特别多,93年入学,95年毕业,那时候对俄贸易就不好了,我们去俄罗斯做生意的可能性也没了。

我弟弟上学比较努力,他高中在美术班学习,这个时间段我就认识了一帮画画的小孩,听摇滚乐,读文学作品,小城市的文艺青年,市图书馆里余华、刘恒、王朔、雨果、巴尔扎克什么的都有,还有就是《大众电影》。

九几年的时候,影院里《红高粱》《霸王别姬》都能看到,还有大量港产片。

那个时候我们对电影感兴趣,在市图书馆里看到了刘恒的剧本集,里面有一篇是《本命年》,看完之后就记住了,跟这帮学画的人聊剧本有多么好,但是大家都没看过这个电影。

后来有一天看到电影的时候,说这个电影其实还没有你当时讲得好。

那时候还是制片厂时代,喜欢电影,同时又是个文学青年,想怎么能跟电影有关系,我说只有一个办法,就是写剧本,把剧本写出来,变成编剧,才能跟电影有关系。

19岁那年写了第一个剧本,写的是我弟弟美术班里面,老师跟学生之间的斗争,一个城市有两个美术班,互相抢学生,你那边学费40元一个月,我这边30元,你那边30元,我一个月送10天。

学生就在这学两天,跑那学两天,偷老师的颜料,偷老师的纸,戏弄老师。

两个老师都是男老师,有一个老师上课的时候,主要教女同学,男同学不怎么理,教画的时候离得特别近,会抓住女同学的手。那个时候是青春期,对这些东西都特别气愤,就戏弄老师。

19岁中专毕业在家陆陆续续写了接近一年的时间,写成了一个剧本。

写完那个剧本,我身边就有两个朋友要来北京,其中有一个现在还在合作,我的录音师杜春风,他来北京干吗?他要搞摇滚,他喜欢黑豹、郑钧、唐朝什么的,留着长头发,我那时候也留长发。

那个时候,我们已经预谋要来北京,当然要管家里人要路费,跟家里人不能说去北京,去北京你干吗,你没有技术,也没有学历,我就说去沈阳,正好杜春风他爸当时是沈阳的一个包工头,我说去沈阳建筑工地,一天20,一个月600。

当时94、95年在我们当地想找到一天挣15块钱,一个月挣450的工作找不到,我又不愿意去煤矿下井,家人也说不下井就找点其他的事干,或者在家里养鸡。

《轻松+愉快》剧照

我说去沈阳,他们就说去吧,反正年轻,工地是你哥们他爸的,肯定也不会坑你,你去之前要把长头发剪掉,要不可能刚出火车站就被公安什么的把你当流氓抓走了。

那我就剪了吧,拿着600块钱我们坐火车就来北京了,到了北京拿着剧本就直接去中戏,找当时夏雨他们班的班主任,叫梁伯龙,因为我看过《阳光灿烂的日子》,就觉得夏雨读的学校就是一个搞电影的地方。

见到梁老师,我说我写了一个剧本,找你看一看,他说什么剧本?我说电影剧本,他说中央戏剧学院是研究戏剧的,你电影剧本应该去电影学院。

之后就去了电影学院,我一开始不敢进电影学院,因为电影学院门口站着穿制服的,其实是保安,我从那路过的时候以为是警察。

当时电影学院有一个老师,其实是师大的老师,叫张丹,他看了那个剧本告诉我,这还不能称之为剧本,里边有一些情节写得挺生动,但是离一个真正规范性的,有起承转合、开头、发展、高潮、结尾的电影剧本,差距还是太大了。

他说你如果有时间,有兴趣的话,来听我的课。我说可以吗?他说当然可以了,我的课都是大课,在阶梯教室里面,你可以进来,其他的课我不知道让不让,但是我的课没问题。

认识他之后开始到电影学院旁听,那个时间完完全全是一个来京务工人员,既要打工生活,又对电影有兴趣来旁听。

同时特别有意思的是,2000年的时候,数码时代来了,很多现在大家知道的作者,像杨荔娜、赵亮、吴文光,开始使用DV来拍纪录片。当时很多民间的作者拿DV当笔一样开始做记录片,也有拿DV当电影来拍的。那个时候是特别活跃的,是数码时代开始的一个阶段。

那个时候也经常在实践社(编者注:电影学院导演系杨超等人发起的民间电影组织)的沙龙参加活动,因为他们都是学校的研究生,当时吴文光他们都已经有很多作品了,我在那儿就是看片,听他们聊。

实践社在北京电影学院办了第一届国际影像展,后来被取缔了,那次其实看到了几个特别好的,像程耳的《犯罪分子》,还有一个动画片叫《Talk》,特别好。

最震撼是看到了杜海滨在北京电影学院标放里面放的纪录片《铁路沿线》,就是DV拍的。当时受到极大的震撼,太好了,数码这个东西太好了,一个人就可以做,你要真的有好的想法,好的题材,好的人物,就可以拍。

那届影展的闭幕片是《站台》,之后实践社隔一个月、半个月,就会有人拍出作品,我们就在底下看,10来分钟,或者更短的,其实那个时候实践社里面很多人拍的是实验片,我是一个看传统电影长大的孩子,我根本就看不懂实验片。

导演又坐在台上翘着二郎腿,非常牛地在那聊他整个的表达什么的,都是电影学院或者央美那帮人,我看了很生气,挺不愤的。我说我用脚拍都能拍明白,你们都拍不明白还坐那说。

耿军

2

西郊宾馆服务员和《烧烤》

刚到北京,有一段时间做推销员,把身上的钱都花没了,之后就去西郊宾馆当客房服务员,铺床单、刷马桶那种,那个是96、97年的时候。

那个时候当服务员有一个好处,管住,试用期三个月,一个月240。这240干吗用?买饭卡把吃解决掉,还有住。过了三个月你一个人管16间房,有时候12间,有时候8间。之后一个月能挣到900多,1000多。

96、97年的时候能挣到1200给家里人打电话还是很有底气的。

冬天有暖气,夏天有风扇,还有一个彩色电视机可以看《还珠格格》。我们是客房部,同时餐饮部的女孩子特别漂亮。西郊宾馆又挨着五道口,五道口盗版特别发达,又有特别多酒吧,那时候汪峰刚出道,酒吧里能看到他演出。

五道口各个国家的人都有,能长见识;宾馆又那么舒服,其实干起来不想走了。有的外国客人特别有礼貌,在枕头上放小费。后来出了一个政策,宾馆服务员尽量用北京郊区的,外地的合同工保留一部分。

我们当时不知道,带了一批北京延庆的学徒,带完学徒之后就把我们开除了,那会儿97年夏天,非常失落,宾馆这么好的地方把我们开了,干什么呢?接着搞创作,写点东西什么的。

宾馆出来了之后又开了台球厅,台球厅赔钱,又去广告公司、杂志社这些地方上班。做了两年又去《北京晚报》,卖建材广告,塑钢、塑窗、建筑材料、橱柜,满北京跑,拉广告,打电话,卖广告。

那时候挣得挺多的,一个月能挣4、5000,2000年初的时候,既在广告公司工作,又在电影学院蹭课。完全不上班是08年拍完《青年》的时候,到现在已经快10年了,成了所谓的自由职业者,实际上是无业人员。

2002年,我得了一场重病,肺结核,吐血,挺严重的。我说在北京没有人能照顾,得了这个病之后身体就特别虚弱,那就回家吧。每天要30多片药,对人体副作用很大,口渴的一塌糊涂,体力非常不好。

我以前不了解肺结核,回到家查了一下,那个时候这个国家肺结核的死亡人数是2000多万。我吓一跳,就感觉自己可能要完蛋,我说我怎么会这么倒霉。

《轻松+愉快》中的警察

患病期间在家里边其实是很绝望的,觉得我肯定要死。2002年我都26了,我说我临死前我得拍一个,就在家里边写了一个短的剧本。演员就是《青年》第一段里为情自杀的那个演员,他是我同学,叫李正民,我写完之后找他来演,却找不到摄影师。

这是我第一个短片,叫《山楂》,拍得特别差,得肺结核期间拍的,我找了两个当地搞婚礼录像的人,他们手上有DV机。之后我只要买DV带,他们就能帮我拍,一天80块钱。拍了一周的时间,拍完之后做后期可能花了1500。

做完《山楂》,肺结核也好了,就回到了北京,放给我身边的文艺青年看,还没敢给实践社的人看,那帮人都是大师,不太敢往他们身边靠。

杨超那个时候,穿一个大汗衫,背一个帽子,那个帽子是特别大一个斗笠,你不知道这个人是导演系的研究生还是江湖术士,侃侃而谈,口才极好。

结果《山楂》受到了周边人非常汹涌的批评,要内容没内容,要形式没形式,细节潦草。我受到重创,好不容易拍成短片,被人骂成这样,以前光笑别人,这回别人笑话我,这是有因果报应的。

被严重批评之后,缓了差不多两个月,就打算再拍一个比这个好一点的。

那个时候还在广告公司上班,写了一个剧本叫《小城之春梦》,写得挺幽默的。BBS时代,就是在校园论坛上发贴,借一台DV机,还真就借到了。

当时发完贴后就有人给我打电话,说你要借DV机?我说是,她说我可以借给你,然后我们就约到了麦当劳,来了一个小女孩。

女孩当时是在语言学院大二,她妈在平安卖保险。她过生日,她妈问她要什么,她说我要台DV机,她妈妈一咬牙花了一万七给她买了台索尼的DV机。

她说我可以把这个借给你。我问她你不看我身份证,不写一个条什么的?她说不用,我一看你就是一个干正事的人,然后就把DV机借了我。

然后过年回东北,拍了一天就放弃了。我把那个剧本写大了,我一个人拿一台DV机,控制不了。我想DV机都借了,过年也还不了人家,怎么办?

过春节,几个人在一起胡侃,聊各种有意思的事。聊着聊着有了几个特别好玩的点,第二天我回家一下午就写出来一个短片来,叫《散装日记》,是一个36分钟的片子,讲我们东北小城市青年的困境,内容其实非常荒诞。

那个东西做完之后,赶上2002年末,2003年初,有一个在世纪坛办的比赛——首届国际DV论坛,评委有张亚旋、张献民、贾樟柯。

我把片子投过去,还真就入围了,当时得奖的有韩杰、有应亮,有万玛才旦,还有我,我也得了一个奖。同时也认识了张献民老师,他说看这个东西挺有意思的,你要是接下来有什么事需要问可以来电影学院找我。

跟这个行业没关系的人,得了一个奖,对于一个26、27的小伙子来说是一个鼓励。

那个时候还在广告公司上班,同时出去拉广告,做业务。得完奖不久,在《北京晨报》上看到一个新闻:

两个进京务工的哥们要回家却没钱,把一个陪聊女给绑架了。陪聊女向亲人和朋友求救,也没弄到钱。其中一个绑匪还跟陪聊女发生了感情,这个绑匪报了警,后来一个被判八年,一个被判两年。

我说这个挺好玩的,里边有生存,有爱情,友情的决裂,我就去找张献民老师,他说这个适合你,你写出来拍吧。

其实剧本写得很快,不到20天就写完了。写剧本的同时就已经确定谁来演了,他是后来在《青年》里演国庆的袁立国,当时他搞摇滚乐,鼓手。

另外一个演员也是鼓手,女演员是经常混剧组的群头给推荐的,都没有片酬,就是每天带他们去饭馆吃饭,拍完给买了过年回家的火车票。

2003年非典结束之后的年底,身上有7000块钱存款,花了其中的5000拍了《烧烤》,在北京郊区拍了18天,然后大家回家过年。

《烧烤》后期也是蹭的,我那个剪辑师叫王耀治,在大钟寺有一个后期公司,剪电视剧《生存》,一有空隙,他就让我去剪《烧烤》。他的老板也特别好,觉得独立创作应该支持。

剪了几天之后我就直接搬到他的地下室跟他一起住,他一有空隙我就去剪,持续了差不多半年时间才把《烧烤》剪完。

这个过程里,张献民老师带着他的研究生去看,提意见,反反复复推敲了很多次。我的主演看完之后说咱们拍了一个非常沉闷的片子,我自己觉得越看越郁闷,当时也挺灰心丧气的,我拍了一个闷片。

那个时候现象工作室特别活跃,突然有一天朱日坤、万小刚他们给我打电话,说想在北师大放你的《烧烤》。我说别放了,片子拍的那个差。他说挺好的,放一下吧。

我说最好别放,他说你相信我,我们第一场做的是《铁西区》,还会做很多特别棒的放映,想给你做一场,你也需要得到观众的反馈。

我说那去吧,我就带着我的演员去了。北师大那个阶梯教室能坐100多人,那天去了近300人。给我吓坏了,来这么多人,水泥地缝都钻不进去。

我跟我的主演就坐在观众第一排。开始放片子,放一会观众会乐一下,我说他们在嘲笑我。片子80多分钟,我上了4、5次厕所,就是紧张。主演说,老耿,咱们片子其实不太闷,挺有意思的。得聚众放大了看,在家里面看挺闷,在这里看不闷。

我在放映过程中一直以为在被嘲笑,放映后到台上交流的时候,主持人就问观众,片子好不好看,观众说好看。后来放多了就逐渐找回了自信。

那个时候张献民老师帮助推广这个电影,拍第一个长片入围法国南特和鹿特丹影展,是非常大的一个鼓励。

同时又发行了DVD,DVD就卖了三万五,因为后期是蹭的完全免费,最终制作成本也就5000。张献民老师调侃说,你这个投入回收比已经7、8倍了。

第一部长片《烧烤》大概是这样一个情况。

《烧烤》剧照

《烧烤》剧照

3

《青年》

《烧烤》拍完之后,那个时候是2004、2005年的时候,每年在北京打工,回家,广告公司的业务工作没那么严谨,放假七天,但是我每年回家会呆一个多月。

回去之后你会发现,身边的朋友会发生巨大的变化,小时候一起长大的好几个人都死了。有的为了爱情服药自杀了,有的为了友情喝点酒出去跟人干仗干残了,想多挣点钱从建筑工地摔下来脑袋开了。

所以《青年》里几组故事全都是真的,人物都有原型,是我身边的人,有同学,有邻居。他们出事的时候我不在身边,我在北京,那个时候还是书信时代,朋友打电话,写信,就会提这些事。

回家一个多月时间有时候在做调研,喝完酒大家就会聊这些——死的那一刻,医院抢救不过来、两个家庭的矛盾、死后闹、在葬礼上发现假钱什么的。

死的有我们家邻居,都是一起长大的。这些人在人生最壮烈的青年阶段就死了,当时内心还是有很大的创伤,就写了这个剧本。

剧本写了七个月,写完就有一个制片人看了,他从英国留学回来,看了之后特别喜欢,他说那我们就找1000多万拍成《孔雀》那样特别有质量的东西。

这个人折腾半年多,并没有找到钱,因为这个东西审查挺难的,调子太灰,张献民老师说你这个剧本放到美国可能都审不过。

我当时也不太理解。首先,调子灰;二是里面脏话太多。后来拍摄前我的演员还问我,哥,真的要说脏话吗?我说就是要说脏话,就是要像你们平时说话一样。

他说这样在电影里面不好吧?完了我就给他们看《猜火车》这样的电影。

我说你们看一看,电影说脏话是没问题的,只不过我们这边的影视作品把这些都过滤掉了。我说我这个作品不过滤,后来他们就按照我那个剧本的方式,把脏话全保留了。

那个制片人找了半年多没找着钱,张献民就说得特别实在,他说如果《烧烤》是第一个台阶的话,《青年》是第二个台阶;而不是《烧烤》是第一个台阶,《青年》是坐了电梯上了18层。所以,你还是用最简约的方式来拍。

2005年末,2006年初,张献民老师买了一台小高清,买了录音机、话筒,我们接近10个人的拍摄团队,2006年2月14日开机,先拍的是国庆的那个雪景段落。

因为要跨季,里面有几个演员是学校的老师,放暑假才有时间,我又暑期拍了40天,把其他段落拍完。

06年剪到07年觉得有些地方拍得不太好,07年夏天又补拍了10天,其实整个做完都已经08年了。跨度两年半,花尽了我所有的钱,家里还贴补了接近2万块钱。《青年》是我整个身心最投入,也是制作周期最长的一个电影。

做《青年》这两年里我还在广告公司上班,有的时候做后期要熬夜,熬夜第二天早上起来去广告公司上班其实是恍惚的,走路要扶着墙。我怕车给我撞着,车如果撞着我的话,这个片就完不成了,有这样的心理暗示。

做完《青年》是2008年,2008年之后才不在广告公司上班。那时候广告公司上班做的就是《京华时报》和《北京晚报》的那个建材广告。

因为广告客户你只要谈下来,他是固定的,定期投放,你的收入就会比较稳定,每月四、五千,那时候租房子也便宜,两居才1000多块钱,生活上没有压力。

4

拍了这么多年终于拍得像一个电影了

我每年回东北都带着摄影机,拍身边熟悉的人,还有我感兴趣的手艺人,吹唢呐的;还有我的同学,他们在当地的生活,我觉得挺值得拍的。

同时也在拍我的一个好朋友,张稀稀,他是一个精神病患者,同时又是一个口语诗人。当时沈浩波、尹丽川、杨黎这拨,他们叫下半身诗歌群落,他是其中一员。

陆陆续续拍他,拍了有两年多的时间,就做了一个纪录片《诗与病的旅程》,这是我作品里唯一一个纪录片。

这些人物同时能够非常直接地刺激到我,像我拍张稀稀的同时也拍我一个同学,他在酒桌上就说了一段非常失落的话,他说太难混了,如果我有30个朋友,我一个朋友家一个月去一次,我这一个月吃饭是没有问题的。但是我仔细数了一下没有那么多朋友。

这些直接用到了《锤子镰刀》里,这些台词,这种人生观,对我创作都有影响。

其实在我小的时候一直到20岁,我们那儿资源、经济什么的,还是挺不错的。经过了十几二十年的变化,那里的经济、能源这些东西都完蛋了。以前那种非常兴盛的工业时代过去了,森林被采伐的差不多了,煤矿被挖的差不多了,当地的经济衰败的一塌糊涂。

人口流失更严重。以前会有很多四川和河南人过来打工,衰落了之后,本地人都没有工作了,打工的也不再来了,就是树挪死,人挪活。有学历的有能力的都选择去更好的地方生存,我们那就变得很凋敝了。

我电影里边的工矿都已经停了,无度开采,很多居民区其实是塌陷区,底下是空的,已经不能住人,所以被拆迁,被搬到楼房区,同时又有平房区的改造,以前一些人口兴盛的地方都荒废了。

所以,这些都会触动我来写《锤子镰刀》和《轻松+愉快》。

《锤子镰刀都休息》和《轻松+愉快》的场景里为什么看不到人?实际上我们制片人没有那个能力把人都给赶走,我们只不过选择了在没人的时刻来拍。

《轻松+愉快》里面的假和尚,其实在生活里面,这种事遇到过太多了。假和尚卖佛牌、修缮寺庙骗钱等等,这是一个佛教衰落的时代。在我们这片土地上,所谓的兴盛,其实是商业兴盛,商业佛教。

我们那的寺庙后边都是有大财团的,是他们的买卖。我的电影是带着批判性的眼光来看这件事。

《轻松+愉快》卖佛牌骗钱的假和尚

《锤子镰刀都休息》信仰基督教的“傻子”

《锤子镰刀》和《轻松+愉快》里面信仰信基督教那个“傻子”是我的表弟,是我姨家的孩子。他因为小的时候得病,导致长相弱智和口齿不清,大家会拿他当傻子;

但他不是傻子,圣经他完全能看懂,所以他有一大段时间在基督教会工作,帮人扫地,打零工,教会里面有很多特别有爱心乐意帮助的人给了他很多温暖。

这个人物有我自己的主观用意,我对宗教信仰的体会是含糊的,但对我来说,有信仰比没有信仰强。

因为那种小地方,佛教非常兴盛,佛教是有门槛的,需要花钱,买香才能去信佛。基督教会是没有门槛的,对所有穷人都是接纳的。

在我的电影里边,想用这个人物来表达宗教信仰在当地的状况。

《烧烤》和《青年》时代的拍摄方式跟《锤子镰刀都休息》差距特别大,那个时候是一台DV或者小高清,跟着演员走,演员怎么演,摄影机就怎么走,演员怎么演舒服,摄影机就跟他到哪。

到了《锤子镰刀都休息》的时候,已经变了,变成摄影机在哪,演员要跟着走位。

我一开始是想用自己最容易驾驭的方式来做,剧本写完之后,《锤子镰刀都休息》的制片人许飞雪对我之前的影像不满意,他说有点糙,说你能不能拍得像个电影一样。

我说我手上有机器,有一台DV,他说我给你找好一点的机器,佳能的C300,摄影头都给你配好。我们就用完全固定镜头的方式,拍摄《锤子镰刀都休息》,拍完之后每天回去看回放的时候,许飞雪就特别满意,他说你看,拍了这么多年终于拍得像一个电影了。

其实现在对电影的定义这么宽泛,怎么拍都可以,仍然可以拿着DV用手持方式来拍,或者更简洁的方式都可以。制片人许飞雪的定义是传统电影里的工艺标准。

《锤子镰刀》对我来说,个人创作进入了第二个阶段,第一个阶段是现实主义阶段,第二个阶段我自己叫荒诞现实主义。

以前我拍东北,有春夏秋冬,现在主要拍冬天,我觉得树是绿的时候,跟其他的地方有点分不清。在东北华北还是其它地区,建筑的概貌差不多。东北还是冬天视觉部分最好看,也符合我追求的这种荒废、凋零的感觉。

《轻松+愉快》剧照

现在新片《轻松+愉快》也在销售过程中,在圣丹斯主要是参赛,亚马逊在北美的网络电视,所有入围的片子都会收购,当然有的不卖,有的卖,获奖的还稍微贵一点,所以北美网络那块卖给了亚马逊。

我生活来源主要是拍广告和宣传片,电影只有《烧烤》和《锤子镰刀都休息》是有回收的,所以我不觉得自己算职业导演,一直到现在,导演这个词对于我来说都有点尴尬;

导演是个动词,你在现场拍的时候你是导演,平时叫导演对我来说有点像官称,有点像叫你处长、科长,像职业称呼,有隐约被尊重的感觉,但其实我是非常不适应的。

评论